Il nodo gordiano con l’Oriente sta portando l’Occidente al suicidio

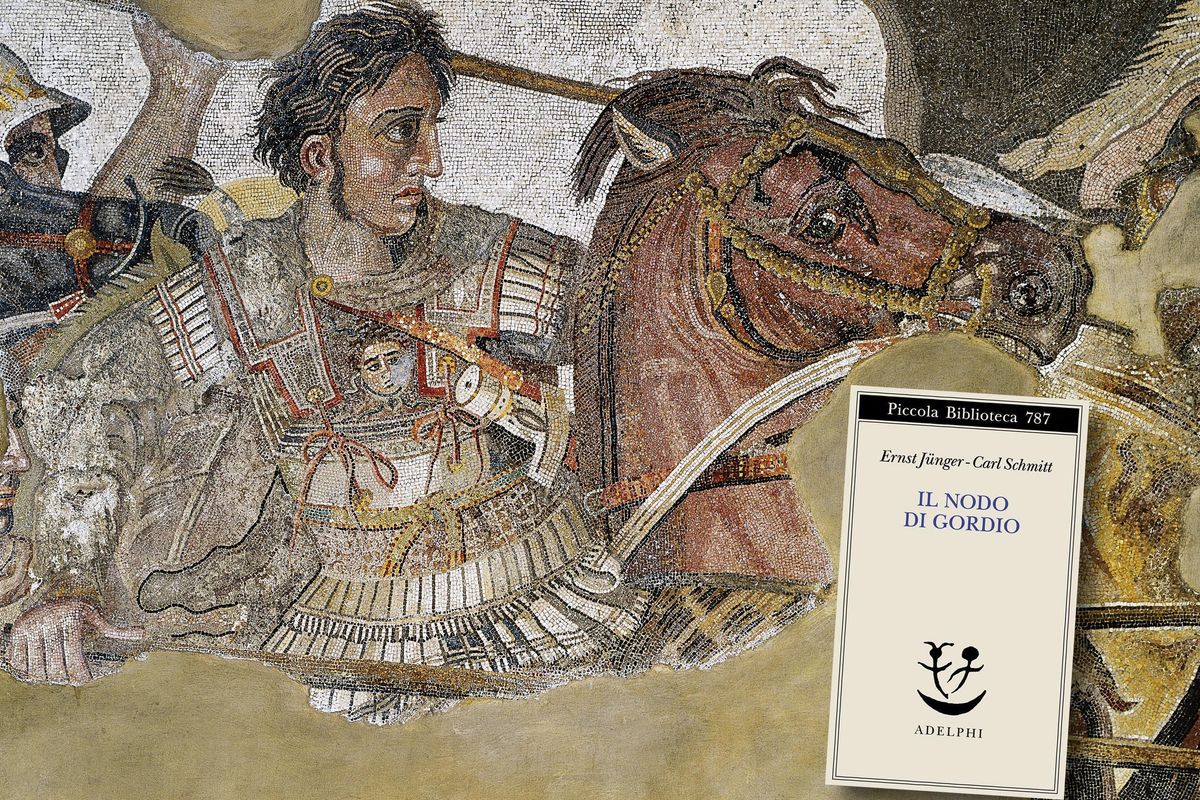

C’è un piccolo libro che vale la pena leggere per comprendere molto di quanto sta accadendo in questi tempi confusi. Si intitola Il nodo di Gordio e lo pubblica Adelphi. Contiene due scritti molto densi: il primo, quello che dà il titolo al volume, è firmato da Ernst Junger e risale al 1953. Il secondo, dal 1955, è invece di Carl Schmitt ed è una risposta al primo intervento. Entrambi gli articoli ruotano attorno a un tema che ancora oggi domina la scena: il rapporto fra Oriente e Occidente. Secondo Junger, la tensione fra questi due poli «fornisce il filo conduttore della Storia», e osservando gli eventi internazionali è difficile non dargli ragione.

Nell’ultimo hanno abbiamo assistito al deflagrare di un conflitto, quello ucraino, che sembra opporre due mondi: quello occidentale, euroamericano, da un lato, e quello asiatico russo e cinese dall’altro. E in effetti la narrazione di questo scontro che ci viene proposta dal discorso dominante potrebbe adattarsi perfettamente alla visione di Junger.

Il grande scrittore tedesco individuava nella libertà il discrimine fra i due universi. «Per dimostrare che lo spirito libero domina il mondo si paga il prezzo più alto», scriveva. «Questa è la prova che dev'essere superata nel sacrificio. Con essa bisogna mostrare che il libero governo è superiore ai dispotismi, che i liberi combattenti pesano più delle masse e che le loro armi sono meglio congegnate e di più lunga gittata. Si arriva così ai momenti di svolta, nei quali gli spiriti si gettano nella mischia. Eserciti immensi vengono affrontati, incalzati nelle valli, nelle sacche, nelle gole, ricacciati nei mari o negli stretti. I superstiti fuggono, i loro capi si danno la morte in foreste e deserti».

In questo quadro, l’Occidente è la terra della luce, del sole, del pensiero indomito che sbriciola le incrostazioni tradizionali, del singolo coraggioso che rompe la necessità, che con il suo genio ridisegna il destino che potenze antiche sembrano aver stabilito per lui. Tutto ciò risuona nell’immagine di Alessandro Magno che, con la spada, taglia il nodo di Gordio. «In quel colpo di spada», dice Junger, «risplende una nuova consapevolezza del tempo e dello spazio. Esso getta una luce intensa sull’accadere, imprimendovi il suo conio e trasformandolo in storia. Implica però anche una scienza, anzi un illuminismo primordiale, l’acume del dubbio che spodesta e riduce in pezzi il mondo antico. Lo spirito libero irrompe nella quieta, apre il venerando tempo antico come uno scrigno dal quale attingere tesori».

La luminosità occidentale si contrappone all’oscurità asiatica. Lo splendore della coscienza (e, verrebbe da dire, della ragione) si oppone alle profondità telluriche di un continente antico e misterioso. Per Junger, non a caso, nell’Ovest splendente si impone la libertà, nell’Est domina invece il dispotismo. Una lettura non del tutto errata ma in fondo superficiale degli eventi odierni ci porterebbe a credere che la stessa contrapposizione si verifichi oggi: da una parte una civiltà che celebra l’individuo, dall’altra Stati-civiltà in cui sembra prevalere il collettivo.

Al pensiero di Junger si oppone - anche se solo in parte - quello di Carl Schmitt. Il giurista sostituisce all’opposizione fra Occidente e Oriente quella fra Terra e Mare, sviluppata in un capolavoro che porta proprio questo titolo (Terra e mare, Adelphi). «L’uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra», sostiene Schmitt. E prosegue spiegando che «all’inizio della storia dell’insediamento di ogni popolo, di ogni comunità e di ogni impero sta sempre in una qualche forma il processo costitutivo di un’occupazione di terra. La terra, dunque, diviene il luogo del limite e dell’ordine, mentre il mare è per natura sconfinato, un tumultuoso e indistinto ribollire. Nel liquido le forme si dissolvono, e il risultato non può che essere che la totale confusione. Se la proprietà privata ha avuto origine sulla terra, la globalizzazione e il capitalismo - secondo Schmitt - nascono invece per mare. Sono i «corsari-capitalisti» inglesi, sotto il regno di Elisabetta (1558-1603) a rendere ricca l’isola con le loro scorrerie ampiamente tollerate dalla corona. A ben vedere, i discorsi di Schmitt e Junger - che qui per necessità abbiamo semplificato forse all’eccesso - si compenetrano e si completano.

E ci dischiudono un’altra contrapposizione che negli scritti di entrambi i maestri germanici rimane sotto traccia, ma che nel nostro presente si impone più potente che mai, cioè quella tra maschile e femminile. Nella visione di Junger, l’elemento femminile è senz’altro asiatico. «Nel mito», egli scrive, «Asia è la Grande Madre». Una madre che può rivelarsi terribile e dispotica. Ritroviamo qui l’ombra della dea Kali, feroce e sanguinaria, o di Cibele che conduce l’amante Attis alla follia (e all’evirazione). Schmitt invece sembra mostrarci un femminile positivo: la terra fertile e solida, su cui si possono poggiare saldamente i piedi in modo da poter levare lo sguardo verso l’alto.

Una terra vivificante a cui si contrappone la furia del mare, ed è bene ricordare che il femminile terribile rimanda anche alle profondità marine, allo scuotimento tellurico che produce il maremoto.

Ed eccoci ai nostri giorni, alla grande lezione che possiamo apprendere dal Nodo di Gordio. Se la spada di Alessandro può apparire come simbolo di libertà e pensiero creativo, essa può anche incarnare lo strumento - quindi la tecnica - che con gesto tracotante pensa di rompere i limiti.

Junger nel taglio del nodo vedeva lo scintillare della ragione aerea che uccide il serpente, inevitabilmente ancorato al suolo. Noi vediamo le conseguenze di quel gesto portato all’estremo: un delirio che ci ha fatto perdere ogni legame con la terra, e con la realtà.

Per Junger la spada di Alessandro era un simbolo di luce, qualcosa di spirituale. Il problema è che, nell’affannosa ricerca di libertà, l’Occidente ha distrutto l’elemento spirituale maschile e verticale. E oggi, per trovarne un surrogato, si rivolge alla spirituale femminile e tellurica, quella asiatica in particolare, che si manifesta nell’interesse per le filosofie orientali o nel culto della natura quale Grande Madre. Questa sovversione simbolica ha forti ricadute reali, sociali e politiche. Crediamo di essere ancora l’Occidente luminoso che si oppone al dispotismo orientale, ma la situazione è più complicata di come appare. Se è vero che a Est forme dispotiche esistono e appaiono minacciose, è anche vero che dobbiamo fare i conti con un dispotismo tutto interno al nostro mondo, sempre più dominato da Grandi Madri terribili (le grandi aziende transnazionali, persino gli Stati-mamma invadenti e guerrafondai).

Come Alessandro, possediamo una spada scintillante, e crediamo di saperla utilizzare. Ma la stiamo trasformando nell’arma del nostro suicidio.