Un arcipelago di oltre 7600 isole, una posizione strategica ed una popolazione giovane ed in costante crescita demografica: questa è la Repubblica delle Filippine. La nazione asiatica da anni vede la sua economia consolidarsi ed eccellere in alcuni settori chiave come la produzione di semiconduttori. L’agricoltura è un altro elemento trainante dell’economia di Manila che esporta prodotti agricoli come banane, olio di cocco, ananas ed anacardi ad Hong Kong, negli Stati Uniti, in Giappone ed anche in Cina. Le Filippine sono un’economia emergente e resiliente, con una bilancia commerciale che vede numeri notevoli anche per quanto riguarda le importazioni, soprattutto di componenti elettronici che vengono elaborati. Una quota significativa del bilancio statale proviene dalle rimesse dall'estero, con una diaspora da numeri notevoli un po’ in tutti i continenti. I servizi, un po’ sulla falsariga dell’India, sono un altro pilastro dell’economia di questo arcipelago che fa anche dell’outsourcing una costante fonte di reddito.

Manila, grazie alla sua crescente solidità, è considerata da tempo un attore geopolitico regionale, fortemente conteso e corteggiato sia da Pechino che da Washington. La Cina da tempo sta portando avanti la cosiddetta linea degli undici tratti, una politica estera aggressiva sul controllo del Mar Cinese Meridionale nata nel 1947 con i nazionalisti del Kuomintang che pretenderebbe il controllo della maggioranza del Mar Cinese Meridionale, sovrapponendosi alle zone economiche esclusive di Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e Taiwan e generando così dispute internazionali e una sentenza arbitrale sfavorevole alla Cina nel 2016, che Pechino però non ha mai voluto riconoscere. Ma posizione strategica delle Filippine, situate all’incrocio tra il Pacifico e il Mar Cinese Meridionale, le rende un alleato prezioso sia per le potenze regionali che per quelle globali, interessate al suo ruolo di crocevia delle principali rotte commerciali marittime dell’Indo-Pacifico. L’arcipelago è un perno fondamentale della cosiddetta catena di isole che dovrebbe essere determinante per il contenimento dell’espansionismo cinese che ha costruito diverse isole artificiali ed interrotto diverse rotte di pesca. Manila si è vista sempre più minacciata ed ha deciso di intensificare le relazioni con gli Stati Uniti e firmando accordi di cooperazione militare anche con partner regionali come il Giappone e l’Australia. Ogni anno la marina filippina partecipa ad esercitazioni navali proprio con Tokyo, Washington e Canberra, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento in caso di necessità, una mossa che ha scatenato le proteste di Pechino. Anche il Canada è entrato a far parte degli accordi militari delle Filippine con istruttori canadesi che addestrano le forze di Manila. Ma Pechino rimane un partner commerciale fondamentale per le Filippine, che cercano sempre un difficile equilibrio regionale.

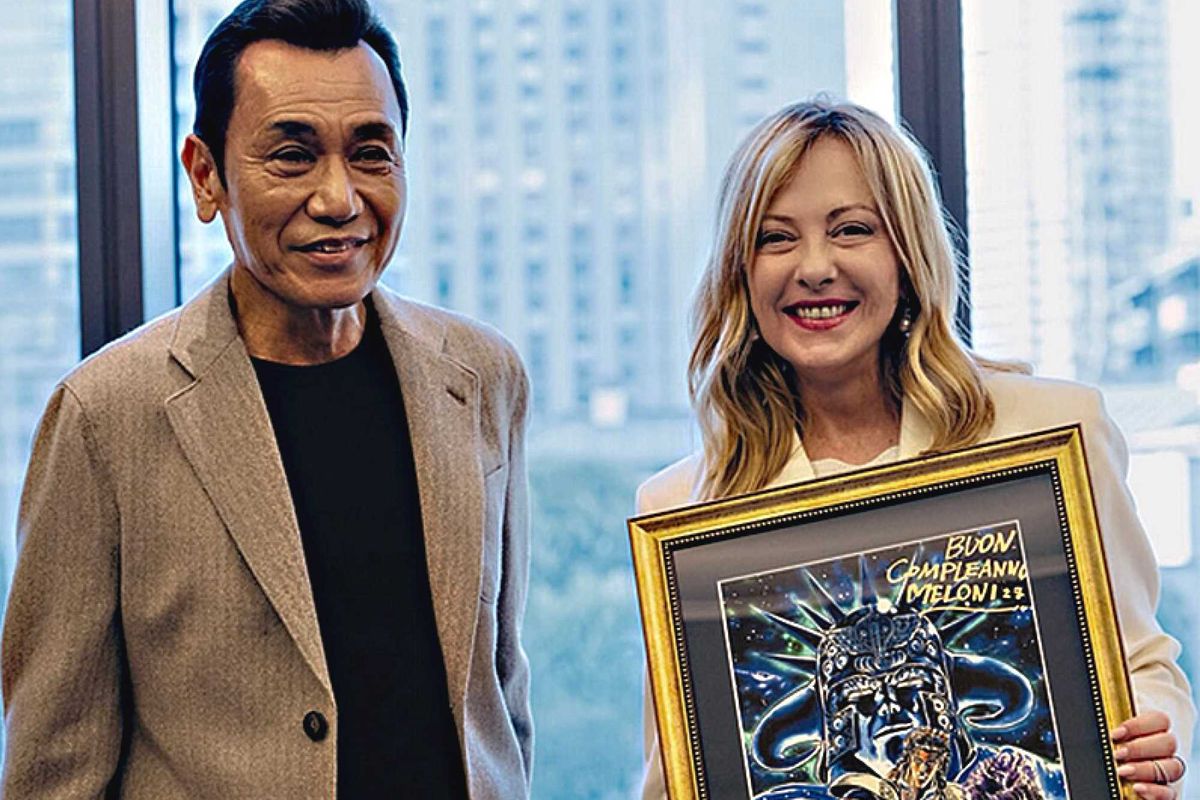

Stando agli ultimi dati la Cina rappresenta il 29% delle importazioni totali filippine, con un aumento del 2,8% delle importazioni nell’ultimo biennio. Nel 2025 anche le esportazioni verso la Repubblica Popolare sono cresciute raggiungendo il 10,2 %, il totale dello scambio commerciale di Manila con i partner esteri è di circa 77 miliardi di dollari annui, di cui le importazioni sono il 60%. Gli Stati Uniti occupano il secondo posto nella classifica degli scambi con una crescita costante dovuta al crescente interesse geopolitico nell’area, in totale gli Usa pesano sulla bilancia per 16,8, nonostante i dazi del 19% imposti da Trump. Le esportazioni filippine sono aumentate anche per il Giappone (12,6%) ed i Paesi Bassi (4,9%). Per il periodo gennaio-novembre, le esportazioni del paese sono aumentate a 77,4 miliardi di dollari rispetto ai 67,6 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente. Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., figlio di Ferdinand Marcos che ha dominato l’arcipelago per vent’anni, si sta muovendo per aumentare il peso della sua nazione, stringendo accordi con altre nazioni asiatiche. Nei mesi scorsi ha visto il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, ha espresso gratitudine per la grazia concessa a 13 donne filippine, evidenziando gli sforzi di Manila per mantenere relazioni positive all’interno della regione del Sud-Est asiatico. Grazie a all’Enhanced Defense Cooperation Agreement, firmato nel 2014, gli Stati Uniti hanno un accesso prioritario alle istallazioni militari chiave delle Filippine, un fatto determinante per la dissuasione di eventuali incursioni cinesi e rafforzare la sicurezza marittima. Il grande gioco dell’Indo-Pacifico passa da queste isole che hanno compreso la loro importanza strategica e la faranno pesare sullo scacchiere internazionale.

Le Filippine e la morte di Magellano viste da Antonio Pigafetta da Vicenza

Antonio Pigafetta, nobile vicentino cavaliere dell’ordine di San Giovanni Battista, partecipò tra il 1519 e il 1522 ad una delle spedizioni geografiche più importanti della storia: la circumnavigazione del globo sulle navi comandate da Ferdinando Magellano, finanziato dal re di Spagna Carlo V. Durante gli anni di navigazione, Pigafetta tenne un diario di bordo diventato un testo di riferimento per la descrizione dei luoghi e dei popoli toccati dalla spedizione partita da Sanlucàr de Barrameda (Andalusia) il 20 settembre 1519. Il viaggio verso occidente toccò il Brasile e l’Argentina prima di passare attraverso lo stretto che prenderà poi il nome del grande navigatore spagnolo per passare nelle acque del Pacifico dove, dopo aver passato l’arcipelago delle Marianne, giunse in vista delle Filippine, una terra fino ad allora inesplorata, dove sbarcò il 16 marzo 1521 nell’isola di Saman, punta meridionale dell’arcipelago. Alle parole del diario di Pigafetta le prime impressioni sulle Filippine: «Sabato, a 16 de marzo 1521, dessemo, ne l’aurora, sovra una terra alta, lungi trecento leghe dalle isole de li Ladroni (Le Marianne, ndr), la qual è isola e se chiama Zamal (odierna Samal ndr). El capitano generale (Magellano ndr) nel giorno seguente volse dismontare in un’altra isola desabitata (Homonhon ndr), per essere più sicuro che era di dietro de questa, per pigliare acqua e qualche diporto. Fece fare due tende in terra per li infermi e fece li ammazzare una porca. Luni a 18 di marzo vedessemo da poi disnare venire verso di noi una barca con nove uomini, per il che lo capitano generale comandò che niuno si movesse, né dicesse parola alcuna senza sua licenza». Il primo incontro con gli abitanti dell’arcipelago, così riportò Pigafetta, fu pacifico. Gli spagnoli battezzarono così le Filippine con il nome di arcipelago di San Lazzaro, essendo stato scoperto la domenica del santo.

Per primo gli equipaggi delle navi spagnole incontrarono il re di Zuluan (odierna Suluan). Secondo il resoconto dell’attendente di Magellano i rapporti furono distesi, tenendo presente che gli europei scaricavano l’artiglieria dalle navi mostrandone la potenza agli indigeni in via preventiva. Dall’incontro con questo primo re locale, il rajah Colambu, sono descritti i costumi delle popolazioni dell’arcipelago.

De dietro de questa isola stanno uomini che hanno tanto grandi li picchetti de le orecchie, che portano li bracci ficcati in loro. Questi popoli sono Cafri, cioè Gentili, vanno nudi con tele de scorza d’arbore intorno le sue vergogne; se non alcuni principali, con tele de bambaso lavorate ne li capi con seta a guchia. Sono olivastri, grassi, depinti, e se ongeno con olio de cocco e de giongioli per lo sole e per il vento. Hanno li capelli negrissimi, fino a la cinta, e hanno daghe, coltelli, lance de oro, targoni, fiocine, arponi e reti per pescare come rezzali. Le sue barche sono come le nostre […]

Pigafetta fu testimone dei rapporti tra la corte di Colambu e Magellano, degli scambi di beni tra i due popoli (le spezie contenute nelle navi spagnole ma anche vestiario e coltelli), dei pranzi presso la dimora del re e dei tentativi di conversione al cristianesimo nei giorni attorno alla Pasqua del 1521, caratterizzati da banchetti in cui Pigafetta racconta di aver visto scorrere molto vino (in realtà un distillato di cocco fermentato) e carni di porco e pesce. El figliuolo maggiore del re, ch’era il principe, venne dove éramo: il re li disse che sedesse appresso noi, e così sedette. Fu portato due piatti, uno de pesce con lo suo brodo, e l’altro de riso, a ciò che mangiassemo col principe. Il nostro compagno per tanto bere e tanto mangiare diventò briaco.[…]

Dopo Samal, Magellano visitò l’isola più importante per i commerci, Cebu (Zobu nel diario di Pigafetta). Nel porto gli equipaggi trovarono dapprima una certa ostilità in quanto inizialmente gli europei rifiutarono di pagare dazio agli indigeni. Quando la parola fu data alle bombarde delle navi spagnole, i filippini vennero a più miti consigli. L’isola era governata dal Rajah locale Humabon, che nei giorni seguenti il primo burrascoso incontro con gli emissari di Carlo V, entrerà in confidenza con gli ospiti occidentali offrendosi ad un patto di sangue con Magellano e in seguito alla conversione al cristianesimo. Proprio a Cebu il 14 aprile 1521 fu organizzata una conversione di massa, descritta nei dettagli da Pigafetta: Se mise una croce grande nel mezzo de la piazza. Lo capitano li disse che, se si volevano far Cristiani, come avevano detto ne li giorni passati, li bisognava brusare tutti li suoi idoli, e nel luogo loro mettere una croce e ogni dì con le mani giunte adorarla e ogni mattina nel viso farsi lo segno de la Croce, mostrandoli come se faceva; e ogni ora, almeno de mattina, dovessero venire a questa croce e adorarla in genocchioni, e quel che avevano già detto, volesser con le buone opere confirmarlo. El re con tutti li altri volevano confirmare lo tutto. Lo capitano generale li disse come s’era vestito tutto de bianco per mostrarli lo suo sincero amore verso de loro. Risposero per le sue dolci parole non saperli respondere. Con queste buone parole lo capitano condusse lo re per la mano sul tribunale per battizzarlo, e disseli se chiameria don Carlo, como a l’imperatore suo signore; al re de Mazana Gioanni; a uno principale Fernando, come il principale nostro, cioè lo capitano; al Moro Cristoforo; poi a li altri a chi uno nome, a chi uno altro. Foreno battizzati innanzi messa cinquecento uomini. Udita la messa, lo capitano convitò a disnar seco lo re con altri principali: non volsero; ne accompagnarono fino a la riva, le navi scaricarono tutte le bombarde; e abbracciandose presero commiato.[…]

A poche miglia nautiche da Cebu si trova l’odierna Mactan (nei diari di Pigafetta chiamata Matan). Dopo Cebu, fu l’isola che gli uomini di Magellano vollero visitare. Dal rajah Humabon gli europei vennero a conoscenza che uno di due re che governavano l’isola, Cilapulapu (o Lapu-Lapu), si era mostrato ostile ai nuovi venuti e rifiutava il contatto e lo scambio di omaggi. Fu organizzata una spedizione esplorativa che Magellano organizzò sottovalutando grandemente l’avversario. Lasciò l’artiglieria e le navi a Cebu a causa dello scarso pescaggio dovuto alla presenza della barriera corallina, portando con sé solamente qualche decina di uomini armati di moschetti e balestre imbarcati su lance. Al seguito di Magellano c’erano anche alcuni guerrieri di Cebu inviati da Humabon. La mattina del 27 aprile 1521. Ad attendere gli europei Cilapulapu aveva schierato un vero e proprio esercito di 1.500 uomini armati di lance, spade, pietre e frecce avvelenate. Così Pigafetta annotò nella sua relazione quella tragica giornata: Quando arrivassemo in terra, questa gente avevano fatto tre squadroni de più de millecinquecento persone. Subito, sentendone, ne venirono addosso con voci grandissime, due per fianco e l’altro per contro. Lo capitano, quando viste questo, ne fece due parti e così cominciassemo a combattere. Li schioppettieri e balestrieri tirarono da lungi quasi mezza ora invano, solamente passandoli li targoni fatti de tavole sottili e li brazzi. Lo capitano gridava «non tirare, non tirare», ma non li valeva niente. Quando questi visteno che tiravamo li schioppetti invano, gridando deliberarono a star forte, ma molto più gridavano. Quando erano descaricati li schioppetti, mai non stavano fermi, saltando de qua e de là: coperti con li sui targoni ne tiravano tante frecce, lance de canna (alcune de ferro al capitano generale), pali pontini brustolati, pietre e lo fango, che appena se potevamo defendere.

Magellano fu tra i primi a rimanere ferito dalle armi degli indigeni. Non si tirò indietro, volle coprire per qualche minuto la ritirata dei suoi uomini. Soverchiato dalla furia avversaria, fu massacrato poco dopo perdendo la vita in quell’isola remota, senza poter portare a compimento la grande impresa della circumnavigazione del globo. Gli ultimi drammatici istanti restano nelle parole di Pigafetta: Questi, conoscendo lo capitano, tanti se voltorono sopra de lui, che due volte li buttarono lo celadone fora del capo; ma lui, come buon cavaliero, sempre stava forte. Con alcuni altri più de una ora così combattessemo e, non volendosi più ritirare, uno Indio li lanciò una lanza de canna nel viso. Lui subito con la sua lancia lo ammazzò e lasciogliela nel corpo; volendo dar di mano alla spada, non poté cavarla, se non mezza per una ferita de canna che aveva nel brazzo. Quando visteno questo tutti andorono addosso a lui: uno con un gran terciado (che è como una scimitarra, ma più grosso), li dette una ferita nella gamba sinistra, per la quale cascò col volto innanzi. Subito li furono addosso con lancie de ferro e de canna e con quelli sui terciadi, fin che lo specchio, il lume, el conforto e la vera guida nostra ammazzarono[…]

Il corpo di Magellano rimase a Mactan, avendone gli uomini del rajah rifiutato la restituzione. Ritornati a Cebu, i superstiti dovettero subire il tradimento di Humabon, che dopo la morte del capitano rinnegò l’alleanza e fece massacrare numerosi membri dell’equipaggio durante un banchetto organizzato come trappola. L’episodio segnò anche la fine di una delle navi di Magellano, la Concepciòn, che fu bruciata poco dopo la partenza da Cebu essendo rimasta priva dell’equipaggio necessario. Il posto di Magellano fu preso da Juan Sebastiàn Elcano, molto più prudente del navigatore di origini portoghesi al soldo di Carlo V. Con le due navi superstiti puntò dritto alle Molucche, obiettivo principale della spedizione, per rifornirsi delle preziose spezie come il chiodo di garofano ed evitò da allora contatti con tribù locali. Delle due navi, la Trinidad non fece ritorno in Spagna. Costretta dai fortunali a ritornare alle Molucche, fu intercettata dai portoghesi che rivendicavano il possesso delle «Isole delle spezie». Gran parte dell’equipaggio morì in prigionia.

Solo la Victoria (sulla quale si trovava anche Antonio Pigafetta) riuscirà a rientrare in Spagna il 6 settembre 1522 con a bordo 18 uomini stremati e flagellati dallo scorbuto dei circa 240 partiti tre anni prima. L’isola di Mactan sarà assoggettata agli spagnoli soltanto nel 1565 mentre Pigafetta fece ritorno alla sua città natale, Vicenza. Il suo resoconto della prima circumnavigazione del mondo non lo fece diventare ricco né famoso, ed inizialmente ebbe scarsa accoglienza alla corte di Carlo V, tanto che la prima pubblicazione ufficiale porta la data del 1591, cioè 70 anni dopo l’impresa. Soffocato dalla fama di Magellano, Pigafetta sarà recuperato come fonte principale della spedizione soltanto a partire dall’Ottocento. Muore a Vicenza nel 1531.