True

2023-11-20

Cina sempre più vicina

Xi Jinping (Ansa)

Secondo un recente studio di AidData, think tank dell’Università americana William & Mary, più della metà dei 1.100 miliardi di dollari di prestiti concessi dalla Cina a Paesi a basso e medio reddito è entrata nel periodo di rimborso del capitale. Nello studio si legge che «circa il 55% del debito esistente dovuto alla Cina dai Paesi in via di sviluppo, includendo il capitale ma escludendo gli interessi, è giunto a maturazione, e tale percentuale potrebbe salire al 75 % entro il 2030». I progetti di infrastrutture finanziati dalla prima potenza asiatica con un’elevata esposizione a rischi ambientali, sociali e di governance sono cresciuti secondo AidData a 1.693 nel 2021, con un valore complessivo pari a 470 miliardi di dollari. Ora la Cina alle prese con i noti problemi relativi alla propria mancata crescita economica post pandemia comincia ad avere paura della situazione e secondo il quotidiano economico giapponese Nikkei, «Pechino sta cercando di ridurre la propria esposizione». Il problema è serio come si è visto durante la recente conferenza sulla Belt and Road Initiative (Bri) nella quale si è festeggiato il decimo anniversario dell’iniziativa cinese ma in questa occasione il governo di Pechino ha annunciato «l’intenzione di promuovere d’ora in poi progetti piccoli ma intelligenti». Ma come si fa invece con Paesi tecnicamente falliti come l’Angola, il Paese africano più esposto ai prestiti cinesi (42,8 miliardi di dollari accumulati in 17 anni), oppure il Kenya, Gibuti, Angola, Congo, Etiopia, Zambia, Camerun, Maldive e Sri Lanka? Visto che i soldi non arriveranno mai a Pechino i cinesi si prendono tutto quello che ha un valore: miniere di oro, rame, manganese, terre rare e uranio. Oltre a porti, aeroporti e ad ogni struttura che ha un valore economico e strategico. Ma non sempre bastano a pagare i debiti e gli interessi maturati negli anni. L’economista Christoph Trebesch del Kiel Institute for the World Economic osserva: «Ci sono dei termini che sembrano andare al di là delle semplici garanzie per tutelarsi in caso di mancato pagamento o di fallimento del debitore. Ad esempio, in alcuni contratti ci sono clausole che permettono alle banche cinesi di mettere fine all’accordo in maniera unilaterale e di chiedere al Paese debitore il pagamento immediato di tutta la somma dovuta».

L’Occidente che oggi punta il dito incolpando la Cina per le crisi del debito in Africa in realtà non solo ha lasciato fare, perché secondo Tim Jones dell’Ong britannica Debt Justice «la verità è che le loro stesse banche, asset manager e commercianti di petrolio sono anche più responsabili di produrre debiti, ma il G7 li sta tenendo fuori dai guai». Tutto vero dato che Pechino per l’analisi del rischio si sta facendo sempre di più affiancare da istituzioni finanziarie estere. Tra loro ci sono l’International Finance Corporation, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers), la Standard Chartered Bank and Bnp Paribas che valutano potenziali rischi legati a finanziamenti da concedere.

Come scrive l’Agenzia Nova, il report di AidData analizza gli ultimi 22 anni di penetrazione cinese fatta di oltre 20.000 progetti in 165 Paesi a basso e medio reddito tramite sovvenzioni e prestiti. La Cina non ha mai reso noto il totale del debito dovuto dai Paesi che hanno aderito alla Bri, iniziativa che ha coinvolto più di 150 nazioni e 30 organizzazioni internazionali fino a giugno 2023 e Pechino ha sempre respinto le accuse secondo cui i progetti della Nuova via della Seta avrebbero causato «trappole del debito», sostenendo invece «che l’iniziativa sia stata un motore senza precedenti per lo sviluppo globale».

Quello che è accaduto ai Paesi africani e a Sri Lanka e Maldive, solo per citarne alcuni, potrebbe materializzarsi molto vicino a noi e precisamente nei Balcani occidentali dove la Cina dal 2009 ha investito in media circa 1 miliardo di dollari all’anno. Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia hanno formalmente aderito alla Bri e sono a loto volta membri del quadro 17+1 (ora 14+1): la piattaforma avviata dalla Cina che mira ad espandere la cooperazione economica e diplomatica tra Pechino e l’Europa centro-orientale. Come scrive The Diplomat, l’impronta economica della Cina nei Balcani occidentali è costituita principalmente da ingenti prestiti garantiti dallo Stato per progetti energetici e di trasporto. I termini dei prestiti spesso richiedono l’utilizzo almeno parziale di appaltatori, manodopera e forniture cinesi. Le imprese statali cinesi, come la China Railway International (Cri) e la China Communications Construction Company (Cccc), di fatto dominano le attività di Pechino nella regione. In un recente report pubblicato da Balkan Investigative Reporting Network (Birn), una rete di organizzazioni non governative locali che promuovono la libertà di parola, i diritti umani e la democrazia, sono stati identificati 136 progetti legati alla Cina nei Balcani per un valore di oltre 32 miliardi di euro e la Cina sta rilevando l’industria metallurgica, quella mineraria, l’energia e i trasporti, e la maggior parte di questi progetti sono accompagnati da accuse di corruzione, sfruttamento e danni ambientali. Stesso modello adottato in Africa? Sì. A dirlo è Wawa Wang, direttore del programma di Just Finance International, che ha studiato il track record internazionale delle aziende cinesi comprese le aziende statali che operano in Serbia e che a Birn ha affermato: «Causano impatti ambientali e sociali irreversibili e violazioni dei diritti umani indipendentemente da dove hanno sede le loro operazioni, in Cina o all’estero». La maggior parte dei finanziamenti cinesi nei Balcani occidentali sono costituiti da prestiti governativi a dir poco opachi ed è evidente che il debito dovuto alla Cina è un notevole strumento di influenza che Pechino può esercitare nella regione e di conseguenza sull’Europa e sulla Nato.

Oltretutto questi progetti nella regione non sono certo vincolati dagli standard e dai regolamenti Ue, che valutano specificamente la sostenibilità finanziaria del progetto. Gli investimenti cinesi (investimenti greenfield e contratti) nei Balcani occidentali (esclusa l’Albania) dal 2005 al 2019 hanno raggiunto i 14,6 miliardi di dollari, con la Serbia in testa con 10,3 miliardi di dollari, secondo i dati China Global Investment Tracker dell’American Enterprise Institute. Secondo l’Unctad, ciò rappresenterebbe il 20% del totale degli investimenti diretti esteri nella regione (72 miliardi di dollari). Come sempre i numeri ci aiutano a capire perché la situazione è a dir poco preoccupante. Secondo Voice of America tra 18 anni la Serbia avrà debiti con la Cina per oltre 7,9 miliardi di dollari mentre è delicatissima la situazione del Montenegro con il caso dell’autostrada Bar-Boljare un progetto finanziato con 1 miliardo di dollari concesso dalla Exlm Bank cinese per finanziare la prima parte del progetto che ha fatto schizzare il rapporto debito/Pil del Montenegro a poco più dell’80% nel 2019. Stesse dinamiche in Macedonia del Nord (anch’essa membro Nato) con il 20%, la Bosnia-Erzegovina con il 14% e la Serbia con il 12%. Il soft power cinese si diffonde dal 2006 nel Balcani occidentali anche attraverso gli Istituti Confucio, finanziati dallo Stato cinese e integrati nelle università di tutto il mondo, che servono a promuovere l'agenda politica di Pechino. Infine Pechino nella regione è presente anche con i suoi media vedi la Xinhua News Agency e la China Global Television Network che d’intesa con i media locali diffondono bugie come quella raccontata dai media serbi filogovernativi che talvolta dicono che i finanziamenti cinesi sono «doni» e non prestiti. Doni avvelenati.

Ma la conquista dei porti europei ha subìto una battuta d’arresto

Pechino negli ultimi dieci anni è riuscita a comprare quote di maggioranza dei più importanti porti degli Stati appartenenti alla Ue. La mossa ha consentito di mettere «sotto controllo» gli scambi commerciali della Ue che nel 2021 ha esportato merci in Cina per un valore di 223 miliardi di euro e ha importato merci per 472 miliardi di euro. I cinesi hanno approfittato della fragilità politica della Ue e dei Paesi che ne fanno parte, che hanno pensato solo a incassare senza curarsi di cosa sarebbe accaduto dopo, segno evidente che mancava una strategia utile a difendersi dall’assalto cinese.

Il progetto cinese, come abbiamo più volte raccontato sulle nostre pagine, è quello di far diventare l’Europa un prolungamento della Cina, un po’ come avvenuto con l’Africa dove i cinesi con i loro prestiti hanno messo in ginocchio Paesi come il Kenya, il Camerun, Gibuti, l’Angola (con 42,8 miliardi di dollari accumulati in 17 anni), il Congo, l’Etiopia, il Kenya e lo Zambia. Dopo un lungo sonno l’Europa ha finalmente capito a cosa andava incontro e dal 2021, come si legge nel report del Parlamento europeo pubblicato qualche giorno fa, intitolato «Investimenti cinesi nelle infrastrutture marittime europee», l’attività di acquisizione di strutture portuali è diminuita sensibilmente probabilmente a causa degli effetti della pandemia Covid-19 «nonché dell’introduzione di nuovi meccanismi di screening dell’Ue». Nello studio si identificano 24 operazioni cinesi e 13 progetti di investimento greenfield (creazione di una nuova impresa o creazione di strutture all’estero), annunciati nelle infrastrutture marittime europee dal 2004 al 2021. Le acquisizioni hanno rappresentato la maggior parte del capitale investito. In totale, secondo i calcoli presenti nel report, «il loro valore ha superato i 9,1 miliardi di euro, mentre il valore del capitale impegnato nei progetti greenfield è stato di circa 1,1 miliardi di euro».

China Ocean Shipping Company (Cosco) e China Merchants sono stati i principali investitori. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited (Zpmc) è il principale fornitore di gru da nave a terra per i porti europei. Le imprese statali cinesi coinvolte nelle infrastrutture marittime europee beneficiano di un vantaggio protetto sul mercato interno e di una catena del valore verticalmente integrata sotto la proprietà della State-owned Assets Supervision and Administration Commission (Sasac), che facilitano l’espansione di quote di mercato anticoncorrenziali in Europa e i rischi di dipendenza del mercato comune dai fornitori cinesi.

Lo studio mostra che gli investimenti in un’infrastruttura marittima europea aumentano i rischi per l’intera Ue. L’aumento del rischio sembra essere proporzionale all’investimento: maggiori sono le quote possedute da un’impresa cinese di un’infrastruttura marittima europea, maggiori sono i rischi e le loro conseguenze. Lo studio rileva che i rischi derivano dalla strategia deliberata della Cina di sfruttare a proprio vantaggio gli investimenti nelle infrastrutture marittime europee e come conseguenza di scenari di conflitto (ad esempio, il conflitto di Taiwan o le controversie tra l’Ue e/o gli Stati membri e la Cina) e da qui lo stop.

«Chi si indebita col Dragone finisce in trappola e gli cede miniere e infrastrutture»

Antonio Selvatici è giornalista e docente al Master di Intelligence economica presso l’Università degli Studi di Tor Vergata.

Negli ultimi mesi in Cina si è verificata una vera e propria purga all’interno dell’esercito e del Partito Comunista. Qual è la situazione oggi?

«È interessante notare come si siano concentrati all’interno del People’s Liberation Army Rocket Force (la Forza Missilistica) casi di suicidi o sparizioni dai posti di comando. Potrebbe far supporre divergenze con Xi Jinping. Quali i motivi? Forse la straordinaria crescita di tale forza. Ad esempio poco più di un decennio fa la Cina possedeva solo una cinquantina di missili intercontinentali, entro il 2028 (queste le previsioni) riuscirà a schierare più di mille lanciatori di missili balistici. E Taiwan è facile bersaglio della forza missilistica dispiegata».

Nonostate i proclami di Xi Jinping la Cina economicamente non cresce più ai livelli di un tempo. Perché e quali sono le conseguenze?

«I dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica cinese indicano che il mercato interno sta ancora rallentando. La Cina è uno dei pochi Paesi in deflazione: i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti. Non solo quello della carne di suino, che dall’inizio dell’anno ha perso circa il 30%, ma ora sta calando anche quello delle uova. Questi sono gli alimenti che caratterizzano la dieta cinese e, non essendoci epidemie, si presume una contrazione dei consumi. Gli stessi indici ci dicono che la produzione del cemento è aumentata. Ciò potrebbe far pensare che lo Stato continua ad investire nelle infrastrutture e (forse) nelle costruzioni. Anche se dopo il default di Evergrande quello degli immobili è diventato un settore critico. La Cina per continuare a crescere deve esportare e investire in innovazione. È il superamento del divario tecnologico con gli Usa. Ma il livello d’innovazione tecnologica di un Paese non democratico può competere con quello di uno democratico? Lo scontro è tra modelli di governance».

Come sta procedendo la Belt&Road Initiative?

«A rallentatore. Ad esempio la guerra in Ucraina ha interrotto la costruzione delle ferrovia che avrebbe dovuto collegare la Cina all’Europa. L’ambizioso progetto d’espansione globale ha maggiore valenza strategica piuttosto che economica. È più probabile che ora si sviluppi con maggiore intensità la Digital Silk Road».

A proposito della Nuova Via della Seta quasi la metà dei 1.100 miliardi di dollari concessi dalla Cina a Paesi a basso e medio reddito è entrata nel periodo di rimborso del capitale, ma come faranno Paesi tecnicamente falliti a rimborsare i prestiti?

«La trappola del debito colpisce i Paesi emergenti o deboli i quali in cambio d’infrastrutture sponsorizzate ed eseguite da banche e imprese cinesi si sono fortemente indebitati con Pechino. In caso d’insolvenza la Cina pretende asset strategici come la gestione di porti o materie prime».

In Europa i Balcani occidentali sono finiti nella sfera di influenza cinese e sempre a proposito di prestiti da rimborsare il Montenegro è in una situazione delicata. Cosa può accadere se non pagheranno i loro debiti ?

«La gestione del porto di Bar potrebbe passare ai cinesi. Un avamposto nel Basso Adriatico».

Il governo Meloni tra i sui primi atti ha (giustamente) archiviato la Via della Seta e da quel momento altri Paesi europei hanno raffreddato i loro entusiasmi. Perché il governo italiano si è sfilato?

«Ha cominciato Mario Draghi ad assumere una postura meno prona e più assertiva. Il governo in carica ha capito che lo sbandierato Memorandum era politicamente inopportuno e non aveva alcun valore legale».

Nonostante tutte le difficoltà la Cina si sta armando pesantemente. In che modo e perché?

«La Cina vuole assumere la postura di grande potenza globale. Sta modernizzando il suo esercito investendo annualmente circa 200 miliardi di dollari, in linea con quanto teorizzato dal programma “La Difesa nazionale della Cina nella nuova era”. È presente in molte esercitazioni militari (che hanno valore strategico) e dà supporto ad altri Paesi come, ad esempio, la Tanzania a cui ha consegnato carri armati, sistemi di difesa aerea ed ha costruito la locale Accademia militare».

L’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden può segnare una nuova stagione nei rapporti tra Cina e Stati Uniti?

«La Cina ha bisogno d’esportare ciò che produce in enormi quantità e non può permettersi la riduzione di volumi. Gli Stati Uniti non possono immaginare di smettere d’importare merce Made in China. Pechino è consapevole che gli investimenti statunitensi (e non solo) in Cina sono calati e saranno le produzioni di beni ad alta tecnologia che determineranno il futuro delle economie. Gli Stati Uniti stanno per emanare un regolamento che di fatto impedirà a società Usa di fare investimenti tecnologici in Cina. Semiconduttori, microelettronica, intelligenza artificiale e informazione quantistica sono gli ambiti che Washington vuole tutelare».

Sempre a proposito di rapporti spaventa l’asse Cina-Russia, anche se c’è chi ritiene che Xi faccia tutto perché ritiene che dopo la guerra in Ucraina la Russia sarà più debole e bisognosa di Pechino. Se è così a cosa puntano i cinesi?

«Il Pil della Russia è ridicolo se confrontato a quello della Cina. Ma la Russia ha l’energia e la Cina è un paese energivoro e non autosufficiente. Non a caso tra i Paesi che entreranno a far parte dei Brics ci sono Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto (gas)».

Continua a leggereRiduci

«Progetti piccoli ma intelligenti». Così Pechino programma i suoi nuovi finanziamenti nel mondo. Un miliardo investito ogni anno nei Balcani. E quei prestiti (opachi) con cui si prende l’Africa.Ma la conquista dei porti europei ha subìto una battuta d’arresto. In meno di vent’anni l’Impero di mezzo ha fatto acquisti per 9 miliardi. Dal 2021 lo stop. «Chi si indebita col Dragone finisce in trappola e gli cede miniere e infrastrutture». L’esperto Antonio Selvatici: «Xi sta modernizzando il suo esercito, puntando soprattutto sui missili. Però il mercato interno rallenta, perciò ha bisogno che l’export negli Usa non cali».Lo speciale comprende tre articoli.Secondo un recente studio di AidData, think tank dell’Università americana William & Mary, più della metà dei 1.100 miliardi di dollari di prestiti concessi dalla Cina a Paesi a basso e medio reddito è entrata nel periodo di rimborso del capitale. Nello studio si legge che «circa il 55% del debito esistente dovuto alla Cina dai Paesi in via di sviluppo, includendo il capitale ma escludendo gli interessi, è giunto a maturazione, e tale percentuale potrebbe salire al 75 % entro il 2030». I progetti di infrastrutture finanziati dalla prima potenza asiatica con un’elevata esposizione a rischi ambientali, sociali e di governance sono cresciuti secondo AidData a 1.693 nel 2021, con un valore complessivo pari a 470 miliardi di dollari. Ora la Cina alle prese con i noti problemi relativi alla propria mancata crescita economica post pandemia comincia ad avere paura della situazione e secondo il quotidiano economico giapponese Nikkei, «Pechino sta cercando di ridurre la propria esposizione». Il problema è serio come si è visto durante la recente conferenza sulla Belt and Road Initiative (Bri) nella quale si è festeggiato il decimo anniversario dell’iniziativa cinese ma in questa occasione il governo di Pechino ha annunciato «l’intenzione di promuovere d’ora in poi progetti piccoli ma intelligenti». Ma come si fa invece con Paesi tecnicamente falliti come l’Angola, il Paese africano più esposto ai prestiti cinesi (42,8 miliardi di dollari accumulati in 17 anni), oppure il Kenya, Gibuti, Angola, Congo, Etiopia, Zambia, Camerun, Maldive e Sri Lanka? Visto che i soldi non arriveranno mai a Pechino i cinesi si prendono tutto quello che ha un valore: miniere di oro, rame, manganese, terre rare e uranio. Oltre a porti, aeroporti e ad ogni struttura che ha un valore economico e strategico. Ma non sempre bastano a pagare i debiti e gli interessi maturati negli anni. L’economista Christoph Trebesch del Kiel Institute for the World Economic osserva: «Ci sono dei termini che sembrano andare al di là delle semplici garanzie per tutelarsi in caso di mancato pagamento o di fallimento del debitore. Ad esempio, in alcuni contratti ci sono clausole che permettono alle banche cinesi di mettere fine all’accordo in maniera unilaterale e di chiedere al Paese debitore il pagamento immediato di tutta la somma dovuta».L’Occidente che oggi punta il dito incolpando la Cina per le crisi del debito in Africa in realtà non solo ha lasciato fare, perché secondo Tim Jones dell’Ong britannica Debt Justice «la verità è che le loro stesse banche, asset manager e commercianti di petrolio sono anche più responsabili di produrre debiti, ma il G7 li sta tenendo fuori dai guai». Tutto vero dato che Pechino per l’analisi del rischio si sta facendo sempre di più affiancare da istituzioni finanziarie estere. Tra loro ci sono l’International Finance Corporation, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers), la Standard Chartered Bank and Bnp Paribas che valutano potenziali rischi legati a finanziamenti da concedere. Come scrive l’Agenzia Nova, il report di AidData analizza gli ultimi 22 anni di penetrazione cinese fatta di oltre 20.000 progetti in 165 Paesi a basso e medio reddito tramite sovvenzioni e prestiti. La Cina non ha mai reso noto il totale del debito dovuto dai Paesi che hanno aderito alla Bri, iniziativa che ha coinvolto più di 150 nazioni e 30 organizzazioni internazionali fino a giugno 2023 e Pechino ha sempre respinto le accuse secondo cui i progetti della Nuova via della Seta avrebbero causato «trappole del debito», sostenendo invece «che l’iniziativa sia stata un motore senza precedenti per lo sviluppo globale». Quello che è accaduto ai Paesi africani e a Sri Lanka e Maldive, solo per citarne alcuni, potrebbe materializzarsi molto vicino a noi e precisamente nei Balcani occidentali dove la Cina dal 2009 ha investito in media circa 1 miliardo di dollari all’anno. Albania, Bosnia, Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia hanno formalmente aderito alla Bri e sono a loto volta membri del quadro 17+1 (ora 14+1): la piattaforma avviata dalla Cina che mira ad espandere la cooperazione economica e diplomatica tra Pechino e l’Europa centro-orientale. Come scrive The Diplomat, l’impronta economica della Cina nei Balcani occidentali è costituita principalmente da ingenti prestiti garantiti dallo Stato per progetti energetici e di trasporto. I termini dei prestiti spesso richiedono l’utilizzo almeno parziale di appaltatori, manodopera e forniture cinesi. Le imprese statali cinesi, come la China Railway International (Cri) e la China Communications Construction Company (Cccc), di fatto dominano le attività di Pechino nella regione. In un recente report pubblicato da Balkan Investigative Reporting Network (Birn), una rete di organizzazioni non governative locali che promuovono la libertà di parola, i diritti umani e la democrazia, sono stati identificati 136 progetti legati alla Cina nei Balcani per un valore di oltre 32 miliardi di euro e la Cina sta rilevando l’industria metallurgica, quella mineraria, l’energia e i trasporti, e la maggior parte di questi progetti sono accompagnati da accuse di corruzione, sfruttamento e danni ambientali. Stesso modello adottato in Africa? Sì. A dirlo è Wawa Wang, direttore del programma di Just Finance International, che ha studiato il track record internazionale delle aziende cinesi comprese le aziende statali che operano in Serbia e che a Birn ha affermato: «Causano impatti ambientali e sociali irreversibili e violazioni dei diritti umani indipendentemente da dove hanno sede le loro operazioni, in Cina o all’estero». La maggior parte dei finanziamenti cinesi nei Balcani occidentali sono costituiti da prestiti governativi a dir poco opachi ed è evidente che il debito dovuto alla Cina è un notevole strumento di influenza che Pechino può esercitare nella regione e di conseguenza sull’Europa e sulla Nato. Oltretutto questi progetti nella regione non sono certo vincolati dagli standard e dai regolamenti Ue, che valutano specificamente la sostenibilità finanziaria del progetto. Gli investimenti cinesi (investimenti greenfield e contratti) nei Balcani occidentali (esclusa l’Albania) dal 2005 al 2019 hanno raggiunto i 14,6 miliardi di dollari, con la Serbia in testa con 10,3 miliardi di dollari, secondo i dati China Global Investment Tracker dell’American Enterprise Institute. Secondo l’Unctad, ciò rappresenterebbe il 20% del totale degli investimenti diretti esteri nella regione (72 miliardi di dollari). Come sempre i numeri ci aiutano a capire perché la situazione è a dir poco preoccupante. Secondo Voice of America tra 18 anni la Serbia avrà debiti con la Cina per oltre 7,9 miliardi di dollari mentre è delicatissima la situazione del Montenegro con il caso dell’autostrada Bar-Boljare un progetto finanziato con 1 miliardo di dollari concesso dalla Exlm Bank cinese per finanziare la prima parte del progetto che ha fatto schizzare il rapporto debito/Pil del Montenegro a poco più dell’80% nel 2019. Stesse dinamiche in Macedonia del Nord (anch’essa membro Nato) con il 20%, la Bosnia-Erzegovina con il 14% e la Serbia con il 12%. Il soft power cinese si diffonde dal 2006 nel Balcani occidentali anche attraverso gli Istituti Confucio, finanziati dallo Stato cinese e integrati nelle università di tutto il mondo, che servono a promuovere l'agenda politica di Pechino. Infine Pechino nella regione è presente anche con i suoi media vedi la Xinhua News Agency e la China Global Television Network che d’intesa con i media locali diffondono bugie come quella raccontata dai media serbi filogovernativi che talvolta dicono che i finanziamenti cinesi sono «doni» e non prestiti. Doni avvelenati. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cina-sempre-piu-vicina-2666309750.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ma-la-conquista-dei-porti-europei-ha-subito-una-battuta-darresto" data-post-id="2666309750" data-published-at="1700424365" data-use-pagination="False"> Ma la conquista dei porti europei ha subìto una battuta d’arresto Pechino negli ultimi dieci anni è riuscita a comprare quote di maggioranza dei più importanti porti degli Stati appartenenti alla Ue. La mossa ha consentito di mettere «sotto controllo» gli scambi commerciali della Ue che nel 2021 ha esportato merci in Cina per un valore di 223 miliardi di euro e ha importato merci per 472 miliardi di euro. I cinesi hanno approfittato della fragilità politica della Ue e dei Paesi che ne fanno parte, che hanno pensato solo a incassare senza curarsi di cosa sarebbe accaduto dopo, segno evidente che mancava una strategia utile a difendersi dall’assalto cinese. Il progetto cinese, come abbiamo più volte raccontato sulle nostre pagine, è quello di far diventare l’Europa un prolungamento della Cina, un po’ come avvenuto con l’Africa dove i cinesi con i loro prestiti hanno messo in ginocchio Paesi come il Kenya, il Camerun, Gibuti, l’Angola (con 42,8 miliardi di dollari accumulati in 17 anni), il Congo, l’Etiopia, il Kenya e lo Zambia. Dopo un lungo sonno l’Europa ha finalmente capito a cosa andava incontro e dal 2021, come si legge nel report del Parlamento europeo pubblicato qualche giorno fa, intitolato «Investimenti cinesi nelle infrastrutture marittime europee», l’attività di acquisizione di strutture portuali è diminuita sensibilmente probabilmente a causa degli effetti della pandemia Covid-19 «nonché dell’introduzione di nuovi meccanismi di screening dell’Ue». Nello studio si identificano 24 operazioni cinesi e 13 progetti di investimento greenfield (creazione di una nuova impresa o creazione di strutture all’estero), annunciati nelle infrastrutture marittime europee dal 2004 al 2021. Le acquisizioni hanno rappresentato la maggior parte del capitale investito. In totale, secondo i calcoli presenti nel report, «il loro valore ha superato i 9,1 miliardi di euro, mentre il valore del capitale impegnato nei progetti greenfield è stato di circa 1,1 miliardi di euro». China Ocean Shipping Company (Cosco) e China Merchants sono stati i principali investitori. Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited (Zpmc) è il principale fornitore di gru da nave a terra per i porti europei. Le imprese statali cinesi coinvolte nelle infrastrutture marittime europee beneficiano di un vantaggio protetto sul mercato interno e di una catena del valore verticalmente integrata sotto la proprietà della State-owned Assets Supervision and Administration Commission (Sasac), che facilitano l’espansione di quote di mercato anticoncorrenziali in Europa e i rischi di dipendenza del mercato comune dai fornitori cinesi. Lo studio mostra che gli investimenti in un’infrastruttura marittima europea aumentano i rischi per l’intera Ue. L’aumento del rischio sembra essere proporzionale all’investimento: maggiori sono le quote possedute da un’impresa cinese di un’infrastruttura marittima europea, maggiori sono i rischi e le loro conseguenze. Lo studio rileva che i rischi derivano dalla strategia deliberata della Cina di sfruttare a proprio vantaggio gli investimenti nelle infrastrutture marittime europee e come conseguenza di scenari di conflitto (ad esempio, il conflitto di Taiwan o le controversie tra l’Ue e/o gli Stati membri e la Cina) e da qui lo stop. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cina-sempre-piu-vicina-2666309750.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="chi-si-indebita-col-dragone-finisce-in-trappola-e-gli-cede-miniere-e-infrastrutture" data-post-id="2666309750" data-published-at="1700424365" data-use-pagination="False"> «Chi si indebita col Dragone finisce in trappola e gli cede miniere e infrastrutture» Antonio Selvatici è giornalista e docente al Master di Intelligence economica presso l’Università degli Studi di Tor Vergata. Negli ultimi mesi in Cina si è verificata una vera e propria purga all’interno dell’esercito e del Partito Comunista. Qual è la situazione oggi? «È interessante notare come si siano concentrati all’interno del People’s Liberation Army Rocket Force (la Forza Missilistica) casi di suicidi o sparizioni dai posti di comando. Potrebbe far supporre divergenze con Xi Jinping. Quali i motivi? Forse la straordinaria crescita di tale forza. Ad esempio poco più di un decennio fa la Cina possedeva solo una cinquantina di missili intercontinentali, entro il 2028 (queste le previsioni) riuscirà a schierare più di mille lanciatori di missili balistici. E Taiwan è facile bersaglio della forza missilistica dispiegata». Nonostate i proclami di Xi Jinping la Cina economicamente non cresce più ai livelli di un tempo. Perché e quali sono le conseguenze? «I dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica cinese indicano che il mercato interno sta ancora rallentando. La Cina è uno dei pochi Paesi in deflazione: i prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti. Non solo quello della carne di suino, che dall’inizio dell’anno ha perso circa il 30%, ma ora sta calando anche quello delle uova. Questi sono gli alimenti che caratterizzano la dieta cinese e, non essendoci epidemie, si presume una contrazione dei consumi. Gli stessi indici ci dicono che la produzione del cemento è aumentata. Ciò potrebbe far pensare che lo Stato continua ad investire nelle infrastrutture e (forse) nelle costruzioni. Anche se dopo il default di Evergrande quello degli immobili è diventato un settore critico. La Cina per continuare a crescere deve esportare e investire in innovazione. È il superamento del divario tecnologico con gli Usa. Ma il livello d’innovazione tecnologica di un Paese non democratico può competere con quello di uno democratico? Lo scontro è tra modelli di governance». Come sta procedendo la Belt&Road Initiative? «A rallentatore. Ad esempio la guerra in Ucraina ha interrotto la costruzione delle ferrovia che avrebbe dovuto collegare la Cina all’Europa. L’ambizioso progetto d’espansione globale ha maggiore valenza strategica piuttosto che economica. È più probabile che ora si sviluppi con maggiore intensità la Digital Silk Road». A proposito della Nuova Via della Seta quasi la metà dei 1.100 miliardi di dollari concessi dalla Cina a Paesi a basso e medio reddito è entrata nel periodo di rimborso del capitale, ma come faranno Paesi tecnicamente falliti a rimborsare i prestiti? «La trappola del debito colpisce i Paesi emergenti o deboli i quali in cambio d’infrastrutture sponsorizzate ed eseguite da banche e imprese cinesi si sono fortemente indebitati con Pechino. In caso d’insolvenza la Cina pretende asset strategici come la gestione di porti o materie prime». In Europa i Balcani occidentali sono finiti nella sfera di influenza cinese e sempre a proposito di prestiti da rimborsare il Montenegro è in una situazione delicata. Cosa può accadere se non pagheranno i loro debiti ? «La gestione del porto di Bar potrebbe passare ai cinesi. Un avamposto nel Basso Adriatico». Il governo Meloni tra i sui primi atti ha (giustamente) archiviato la Via della Seta e da quel momento altri Paesi europei hanno raffreddato i loro entusiasmi. Perché il governo italiano si è sfilato? «Ha cominciato Mario Draghi ad assumere una postura meno prona e più assertiva. Il governo in carica ha capito che lo sbandierato Memorandum era politicamente inopportuno e non aveva alcun valore legale». Nonostante tutte le difficoltà la Cina si sta armando pesantemente. In che modo e perché? «La Cina vuole assumere la postura di grande potenza globale. Sta modernizzando il suo esercito investendo annualmente circa 200 miliardi di dollari, in linea con quanto teorizzato dal programma “La Difesa nazionale della Cina nella nuova era”. È presente in molte esercitazioni militari (che hanno valore strategico) e dà supporto ad altri Paesi come, ad esempio, la Tanzania a cui ha consegnato carri armati, sistemi di difesa aerea ed ha costruito la locale Accademia militare». L’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden può segnare una nuova stagione nei rapporti tra Cina e Stati Uniti? «La Cina ha bisogno d’esportare ciò che produce in enormi quantità e non può permettersi la riduzione di volumi. Gli Stati Uniti non possono immaginare di smettere d’importare merce Made in China. Pechino è consapevole che gli investimenti statunitensi (e non solo) in Cina sono calati e saranno le produzioni di beni ad alta tecnologia che determineranno il futuro delle economie. Gli Stati Uniti stanno per emanare un regolamento che di fatto impedirà a società Usa di fare investimenti tecnologici in Cina. Semiconduttori, microelettronica, intelligenza artificiale e informazione quantistica sono gli ambiti che Washington vuole tutelare». Sempre a proposito di rapporti spaventa l’asse Cina-Russia, anche se c’è chi ritiene che Xi faccia tutto perché ritiene che dopo la guerra in Ucraina la Russia sarà più debole e bisognosa di Pechino. Se è così a cosa puntano i cinesi? «Il Pil della Russia è ridicolo se confrontato a quello della Cina. Ma la Russia ha l’energia e la Cina è un paese energivoro e non autosufficiente. Non a caso tra i Paesi che entreranno a far parte dei Brics ci sono Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto (gas)».

Le vincitrici della medaglia d'oro Andrea Voetter e Marion Oberhofer festeggiano sul podio dopo le gare di doppio femminile di slittino ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Gold. Anche se pronunciato alla tedesca significa oro, inno di Mameli e tricolore che sventola. Lassù sulle montagne c’è gente che non tradisce mai. È un trionfo totale nello slittino, dove in meno di un’ora l’Italia raddoppia gli ori (da due a quattro) e aumenta le medaglie, domani 13 nella cavalcata verso il record di Lillehammer (20). Il distretto dei miracoli, nei 40 km fra Bolzano e Bressanone, si conferma la nostra Silicon Valley dello Sport. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, all’esordio ai Giochi, conquistano il mondo nel doppio femminile davanti a Germania e Austria. Qualche manciata di minuti dopo i due eroici carabinieri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner fanno lo storico bis lasciandosi alle spalle austriaci e tedeschi. Un trionfo assoluto, l’impresa è completa.

Esulta da lassù anche Eugenio Monti, il Rosso volante, al quale è dedicata la stupenda pista criticata dagli ambientalisti (zitti e mosca almeno oggi). I fenomeni della velocità nella specialità più antica e più cara ai bambini si avvolgono nel tricolore in un gruppo laocoontico che fa il giro del pianeta. Orgoglio italiano in purezza, anche questa volta (come si usa dire per Jannik Sinner) la cicogna non è stata pigra e ha superato le Alpi. Ma al di là del destino, il pensiero corre al genio che ha plasmato questa squadra: Armin Zoeggeler, il cannibale, che vinse sei medaglie olimpiche e 57 gare e oggi è il ds guru di una nazionale senza rivali.

Senza i missili schutzen sugli slittini, la giornata sarebbe un pianto. Sulla pista Stelvio di Bormio si coglie per la prima volta un senso d’impotenza durante il SuperG che si trasforma in MiniG. Giovanni Franzoni è stanco e non riesce a spingere (6°), travolto anche dai brindisi e dagli elogi di un totem come Piero Gros, che prima della gara sottolinea: «Non parlare di sorpresa, ha un istinto da fuoriclasse». Come non detto, in compenso si candida per un’ospitata al festival di Sanremo.

Quanto agli altri, Christof Innerhofer (11º) e Mattia Casse (24°) non pervenuti. Ma il simbolo del momento storto è rappresentato dal destino di Dominik Paris, il più esperto di tutti, costretto al ritiro per una caduta da sciatore della domenica, tradito da un attacco regolato male che si sgancia alla minima pressione. «Quando lo sci è partito per la tangente ho tirato una bestemmia, si è rotto l’attacco oppure è difficile da capire», allarga le braccia Domme, con l’aria di chi non vede l’ora di regolare i conti con lo skiman, anche se in pubblico lo esenta da colpe.

Affondati gli azzurri non resta che ammirare il formidabile esercito svizzero, come da imperdibile saggio di John McPhee. Franjo Von Allmen vince anche qui, terza medaglia d’oro in cinque giorni: relega al terzo posto il connazionale Marco Odermatt - che sale sul podio con l’aria di chi ha perso gli amici e la corriera - e si candida a simbolo dell’Olimpiade. Non lascia scampo a nessuno; solo l’americano Ryan Cochran-Siegle (2º) gli arriva vicino. Franjo è il più elvetico di tutti. Arriva dalla valle della carne Simmenthal e celebra ogni successo facendo il gesto delle corna per salutare le sue mucche.

Azzurri male in SuperG e male nel Biathon, dove l’argentea Lisa Vittozzi sembra appagata e si perde nelle retrovie della 15 km sparando a casaccio. Va meglio Dorothea Wierer, la capofila italiana, che agguanta il quinto posto con una prova dignitosa nel giorno sbagliato («per noi donne una volta al mese é così»), non sufficiente ad impensierire la francese Julia Simon, al secondo oro consecutivo dopo quello in staffetta mista. Argento alla connazionale gentile e tatuatissima Lou Jeanmonnot, bronzo a sorpresa per la bulgara Lora Hristova, paradigma del rimpianto azzurro.

Nel Fondo si accende un caso dal nulla: due sciatrici sudcoreane vengono squalificate per l’uso di una sciolina-doping a base di fluoro, sostanza proibita dal Cio. È la prima volta che il doping viene rilevato non sulle atlete ma sui materiali con un eccesso di zelo fuori dal tempo. Sono anni che le nazionali più ricche e organizzate si portano appresso Tir con almeno un centinaio di diversi tipi di sciolina; la scienza è applicata in tutto e per tutto, sostenuta da investimenti milionari. Niente da fare, quell’unguento da dentifricio è proibito. Per la cronaca, le due non si sarebbe mai neppure avvicinate ai primi dieci.

Se martedì il gesto «umano» del giorno era stata la confessione sul podio del biathleta norvegese Sturla Lagreid («ho tradito la mia fidanzata e sono distrutto dal dolore»), oggi ha fatto emozionare tutti la dedica del pattinatore americano Maxim Naumov, che al termine della sua prova ha mostrato al pubblico del Forum di Milano la foto dei genitori ex campioni della stessa specialità, morti in una sciagura aerea un anno fa. «Mamma e papà, ho pattinato per voi, guardate cosa abbiamo fatto». Nel vedere quel ragazzo pattinare divinamente, guidato dal cielo, si sono commossi tutti.

Domani si torna in pista con donne speciali che hanno l’oro in testa: la mammina Francesca Lollobrigida nel Pattinaggio (5000 metri velocità), la regina Arianna Fontana nello sprint dello Short Track. Identica adrenalina sulle Tofane, dove le ragazze dello squadrone azzurro vanno a caccia di medaglie nel SuperG. Al cancelletto di partenza Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni e soprattutto Sofia Goggia che oggi ha ricevuto la visita di un portafortuna speciale, il presidente Sergio Mattarella. Molte speranze e un rischio meteo: è prevista nebbia. A Cortina siete pregati di soffiare.

Continua a leggereRiduci

Ansa

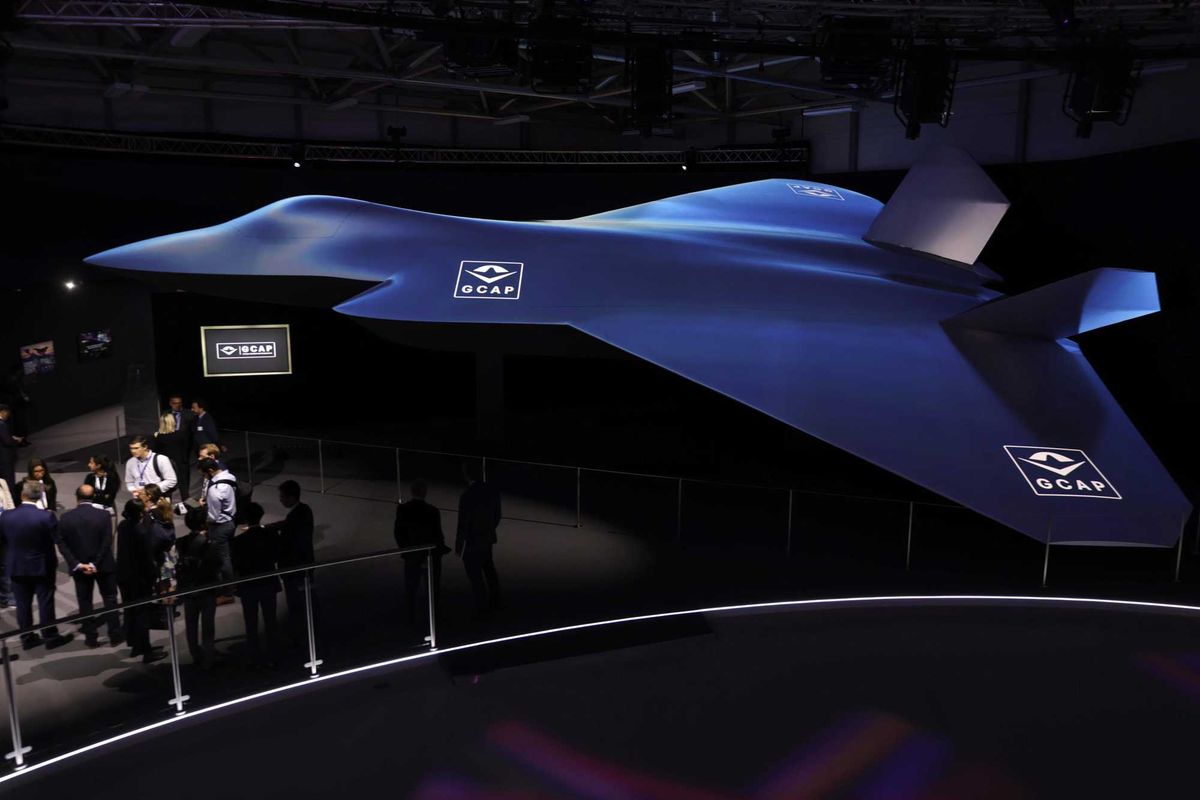

Invece, per le nazioni partecipanti del programma Gcap, Gran Bretagna, Italia e Giappone, l’arrivo di Berlino, sempre che sia approvato e soprattutto ben definito dal Regno Unito come dal Giappone oltre che dall’Italia, avrebbe effetti differenti. Servirà valutare come inserire i tedeschi nella joint-venture trinazionale Edgewing che costruisce il Gcap e l’effetto a lungo termine sarebbe la maggiore suddivisione dei costi tra ogni Paese, certamente un vantaggio come l’accresciuto numero di aerei da costruire. Secondo: a breve termine aprirebbe la porta a più aziende coinvolte nel programma aumentando le possibilità di forniture da parte di piccole e medie imprese. Ma al tempo stesso incrementerebbe la concorrenza tra esse poiché queste, per partecipare alle commesse, sono valutate in termini di qualità, tempi e costi delle forniture. Risultato: le pmi italiane si troverebbero innanzi a più opportunità come a maggiore concorrenza e al tempo stesso anche a dover correre ancora più per ammodernarsi di quanto non facciano già oggi, per soddisfare i requisiti dettati da colossi dell’aerospazio come Bae System e Leonardo.

Airbus intanto sta riorganizzando la divisione Defence and Space con un piano di 2.500 tagli entro la metà dell’anno. A dare speranza per una positiva collaborazione con Berlino è anche il fatto che Regno Unito, Italia, Spagna e Germania già collaborano da quarant’anni nel consorzio Eurofighter Typhoon (BaeSystems 37,5%; Eads Deutschland 30%; Leonardo 19,5%; Eads-Casa 13%), tempo nel quale sono state affrontate e risolte le maggiori criticità apparse all’inizio dell’impresa. Soprattutto, con la Germania nel programma Gcap aumenterebbe la possibilità europea di raggiungere in tempi rapidi la tanto desiderata indipendenza tecnologica dagli Usa che oggi costringe la maggioranza dei Paesi Nato a comprare prodotti della difesa da Washington e tante piccole e medie imprese ad affrontare difficoltà nel reperimento di componenti qualificati per uso militare e aerospaziale. Un piccolo esempio: un semplice micro-interruttore o un connettore elettrico approvati per uso militare, quindi qualificati dal produttore per superare determinate prestazioni (come funzionare a temperature estreme, non essere affetti da corrosione, ecc.), compreso nei cataloghi di parti in standard Nato, con molta probabilità oggi proviene dagli Usa dove viene fornito attraverso i canali ufficiali per 300 dollari con un’attesa di due anni o per mille dollari in sei mesi. Questo sia per la forte domanda interna statunitense, sia per carenza di materie prime, sia per evidente opportunità ma anche per vetustà delle componenti stesse e mancanza di alternative, poiché ha caratteristiche definite al tempo della Guerra fredda e poco aggiornate. Così è arduo per una pmi garantire i tempi previsti senza perdere competitività rispetto a concorrenti inglesi o asiatiche. Moltiplicate l’esempio per le migliaia di parti e lavorazioni necessarie per costruire un caccia o un missile e si ottiene la dimensione della dipendenza tecnologica ancor prima di considerare l’intelligenza artificiale o altre innovazioni delle quali il Gcap sarà portatore. E che avranno grandi e utili ricadute anche in ambito civile.

Continua a leggereRiduci

iStock

Lunedì il quindicenne esce da scuola e sale sull’autobus nel quartiere San Felice, per tornare a casa, che è parecchio distante. Come ha raccontato la mamma al Giornale di Vicenza, «credeva di aver dimenticato l’abbonamento: nella sua completa onestà lo ha detto subito all’autista e lui lo ha fatto scendere». Insomma, una piccola botta di ansia, affrontata «autodenunciandosi», nella speranza di trovare un minimo di umanità. E invece, nulla. Il guidatore è stato inflessibile. Pioveva pure e il minore ha chiamato il nonno per farsi venire a prendere. Poi è stata informata la mamma, stupitissima, perché il figlio ha l’abbonamento, che per altro ha trovato poco dopo. La signora ha protestato con l’azienda locale di trasporti, che promette la solita «rapida inchiesta», ma intanto già si cosparge il capo di cenere. Dice il presidente di Svt, Marco Sandonà: «A nome dell’azienda vorrei scusarmi pubblicamente con lo studente e la sua famiglia per questo increscioso episodio».

L’azienda ha subito aperto una procedura di contestazione nei confronti del proprio dipendente. Possibile che la disabilità non fosse molto evidente, ma non sposta più di tanto i termini della questione perché un quindicenne è un quindicenne.

Se ne rende conto lo stesso Sandonà, che spiega: «Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti, a maggior ragione quando si tratta di minorenni, che in nessun caso devono essere lasciati a terra». E aggiunge un’osservazione non banale: «La giusta applicazione delle regole deve sempre e comunque tenere conto della persona che abbiamo di fronte, proprio perché trasportiamo persone». Anche la mamma dimostra una certa pacatezza quando dice: «Non capisco perché mio figlio sia stato fatto scendere. Non avrebbero dovuto semplicemente fargli una multa che poi noi avremmo potuto contestare dimostrando che mio figlio è in possesso di un regolare abbonamento?». Si vede che l’autista non aveva tempo di multare un innocuo ragazzino.

Il regolamento dell’azienda di trasporti vicentina prevede che una multa possa essere annullata entro 15 giorni, se l’utente dimostra di avere un biglietto o un abbonamento valido. In ogni caso sul grave infortunio della municipalizzata interviene anche Zaia, per il quale «il rispetto viene prima di ogni procedura. Non è solo un fatto di regole, ma di umanità, di responsabilità e di buon senso».

Tre qualità che sono forse sospese nel Veneto che ospita le Olimpiadi invernali, almeno a bordo dei mezzi pubblici. È incredibile, ma a Vicenza si ripete, in versione anche peggiore, quello che è successo nel Bellunese appena dieci giorni fa, con la notizia che ha fatto il giro d’Italia. Si tratta di quel ragazzino di 11 anni che non aveva il biglietto «olimpico» ma solo biglietti ordinari (avrebbero potuto essere cumulati), ed è stato fatto scendere dall’autobus. Non aveva il cellulare e quindi ha camminato fino a casa per sei chilometri nella neve, dove è arrivato in condizioni pietose.

Questi due episodi, che si spera non siano la punta di un iceberg, confermano che dal Covid in poi questo non è un Paese per bimbi e ragazzini. Prima li hanno rinchiusi a casa senza motivo, ora escono e chiunque abbia un minimo di autorità li bullizza. Tutto intorno, bande di maranza senza biglietto non vengono degnate di uno sguardo. Nessuno chiede gesti di eroismo a chi guida l’autobus spesso in condizioni difficili, ma mostre i muscoli con undicenni e disabili non è il modo di rifarsi.

Continua a leggereRiduci

Ansa

La rappresentazione dei fatti presentata dai pm, in sostanza, sarebbe stata dolosamente artefatta. L’istruttoria, però, secondo i giudici, pur avendo dimostrato che, all’epoca dei fatti, le operatrici dei servizi sociali non avessero elementi oggettivi da cui desumere che il bambino fosse stato vittima di abusi intrafamiliari, ha stabilito che non avrebbero avuto una tale «convinzione», ancorché infondata. Non solo. Limitano, e di molto, l’azione dei servizi sociali: «La funzione probatoria che connota le relazioni del servizio sociale», scrivono, «non coincide con la funzione probatoria richiesta dalla giurisprudenza per l’individuazione degli atti pubblici dotati di fede privilegiata». Quelle relazioni erano carta straccia? In realtà i giudici, che hanno assolto gli operatori anche dall’accusa di frode processuale, li salvano con questo passaggio: «Difatti, rispetto agli operatori sociali, […] l’istruttoria, oltre ad aver escluso la sussistenza di condotte assimilabili a quelle concepite nelle imputazioni, ha dimostrato come gli stessi abbiano sempre agito su specifico mandato del tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)».

E non è finita: «Gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria, ovvero proprio il soggetto che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni». È il resoconto di un cortocircuito giudiziario. «Sebbene molte di queste (relazioni, ndr) siano state tacciate di falsità», aggiungono i giudici, «non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». La conclusione: «Da ciò consegue […] che sia le decisioni che l’operato del servizio, diversamente da quanto ipotizzano nei capi in cui si contesta la frode processuale, non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano».

Ogni volta che la sentenza esamina le condotte attribuite ai genitori o ai familiari (abuso sessuale, maltrattamento, pregiudizio grave), però, la conclusione è sempre la stessa: le ipotesi non reggono alla prova dibattimentale. Le ricostruzioni non superano la soglia «dell’oltre ogni ragionevole dubbio». La formula usata dai giudici è questa: «Non solo non si è dimostrata la sussistenza, in positivo, di condotte di tal fatta (gli abusi, ndr), ma l’istruttoria dibattimentale ha restituito un quadro del tutto divergente». La sentenza chiarisce che le ipotesi di abuso nascono e si sviluppano all’interno di un circuito valutativo, costruito attraverso relazioni, osservazioni, interpretazioni. Ma quando queste ipotesi arrivano in aula non diventano fatti. Restano ipotesi. I giudici spiegano che le valutazioni dei servizi sociali non sono prove. Non hanno «fede privilegiata». E soprattutto non possono trasformarsi, da sole, in accertamenti di eventi storici. Le ricostruzioni prospettate «non trovano riscontro in elementi oggettivi». I rilievi contenuti nelle relazioni poi usate per allontanare i minorenni dai loro genitori, per quanto non provate, stando alle valutazioni del tribunale, avrebbero avuto come fine quello «di tutelare i minori e aiutarli a elaborare i propri vissuti».

Alla fine non ha sbagliato nessuno. La sentenza, però, un passo ulteriore lo fa. Spiega che la partita non è chiusa. Ma che è aperto un altro fronte. Quello civile. In un caso in particolare, argomentano i giudici, «il provvedimento giudiziale di sospensione della responsabilità genitoriale, che ha determinato una lesione ingiusta del diritto» del minorenne «a mantenere un rapporto con i propri genitori e del diritto di questi a esercitare le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale», avrebbe causato «un danno patrimoniale e non patrimoniale». Perché anche se l’allontanamento è avvenuto sulla base di presupposti non del tutto provati nel processo, qualcuno comunque dovrà rispondere delle conseguenze.

Continua a leggereRiduci