Alla metà del secolo XIX la produzione della birra seguì gli sviluppi della rivoluzione industriale, soprattutto al Nord. La storia dei principali marchi storici italiani (e delle colonie) ancora oggi sul mercato ma controllati da multinazionali estere.

Nei secoli della storia d’Italia si perde la prima traccia del consumo di birra tra le popolazioni della Penisola. Prove della conoscenza della bevanda bionda si hanno un po’ in tutte le civiltà dal Medio Oriente all’Europa Settentrionale. Si hanno tracce della produzione di birra nelle tombe di antiche civiltà che popolarono l’Italia settentrionale come il ritrovamento a Pombia (Novara) di un’urna contenente tracce di luppolo databile attorno al 560 aC. Anche in epoca romana la birra fu conosciuta e citata da diversi autori, anche se durante la dominazione capitolina la bevanda per eccellenza fu il vino. Le invasioni barbariche fecero tornare l’uso della birra importato dalle popolazioni germaniche, e la bevanda si radicò nuovamente in Italia (specie al Nord) nella produzione artigianale di piccoli laboratori o monasteri e abbazie. Si può con certezza affermare che dal punto di vista della concentrazione industriale la birra ebbe una spinta decisiva a partire dalla metà del secolo XIX con l’avvento delle macchine e lo sfruttamento della forza dell’acqua e del vapore. L’Italia seguì l’onda dei grandi birrifici del Nord Europa, spesso fondati da imprenditori provenienti dal vicino impero Austro-ungarico. E proprio da Oberberg-am-Inn (alta Austria) giunse a Brescia colui che è considerato il primo industriale della birra in Italia, Franz Xaver Wuhrer. Nel 1829 apriva nella città della Leonessa quello che è considerato il primo birrificio industriale del Paese. Il mastro birraio acquistò un’area in località Pallata nel cuore della città lombarda e iniziò la produzione con la ricetta importata dal paese natale, che fu riconosciuta e brevettata nel 1844. Con l’aiuto dei figli, in particolare Pietro senior, iniziò un’espansione che parve segnare il passo con la legge delle tariffe del 1887 che penalizzò fortemente il mercato delle materie prime agricole. Nonostante le difficoltà che portarono ad un momentaneo ridimensionamento della fabbrica, la Wuhrer sopravvisse e si espanse, passando anche indenne dalle forche caudine della Grande Guerra. Tra gli anni ’20 e ’40 il consolidamento, con la diversificazione della produzione che comprese allora anche i dadi vegetali e il lievito alimentare e l’acquisizione di piccoli birrifici a Roma e Firenze. Alla fine degli anni Trenta i dipendenti erano arrivati a 550, con 25.000 mq. di superficie produttiva. La Seconda guerra mondiale creò gravi danni agli stabilimenti, sia a Brescia che a Firenze, con la perdita quasi completa della vetreria di Brescia colpita dalle bombe alleate. La famiglia Wuhrer, ancora alla guida degli stabilimenti, approfittò della crescita seguita alla ricostruzione per allargare ulteriormente la capacità produttiva con stabilimenti radicati in tutta Italia, compreso il Sud con la fabbrica di Battipaglia. Il trend positivo, in Italia e all’estero (Medio Oriente compreso) tenne fino alla crisi della seconda metà degli anni Settanta. Dopo l’ingresso in società della famiglia Lucchini, seguirà quello del colosso alimentare francese Danone. Il tramonto definitivo del marchio storico e pioniere dell’industria italiana della birra giunse nei primi anni Ottanta quando entrò il gruppo Fiat con la finanziaria Ifil proprietaria di Peroni che inglobò il marchio bresciano e decise la chiusura degli storici stabilimenti.

Il fermento industriale a cavallo dei secoli XIX e XX investì anche il settore agroalimentare italiano. La birra divenne una bevanda di moda nei caffè della belle époque, e la domanda interna crebbe velocemente. Un esempio della rapida espansione del consumo di birra lo fornì l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906. All’interno del Parco Sempione fu allestita una birreria che anticipava i tempi. In una struttura lignea che ricordava gli edifici del Nord Europa ad accogliere i visitatori all’ingresso era proprio una birreria allestita in “stile olandese”, locale che rappresentava una nuova tendenza che non tramonterà più.

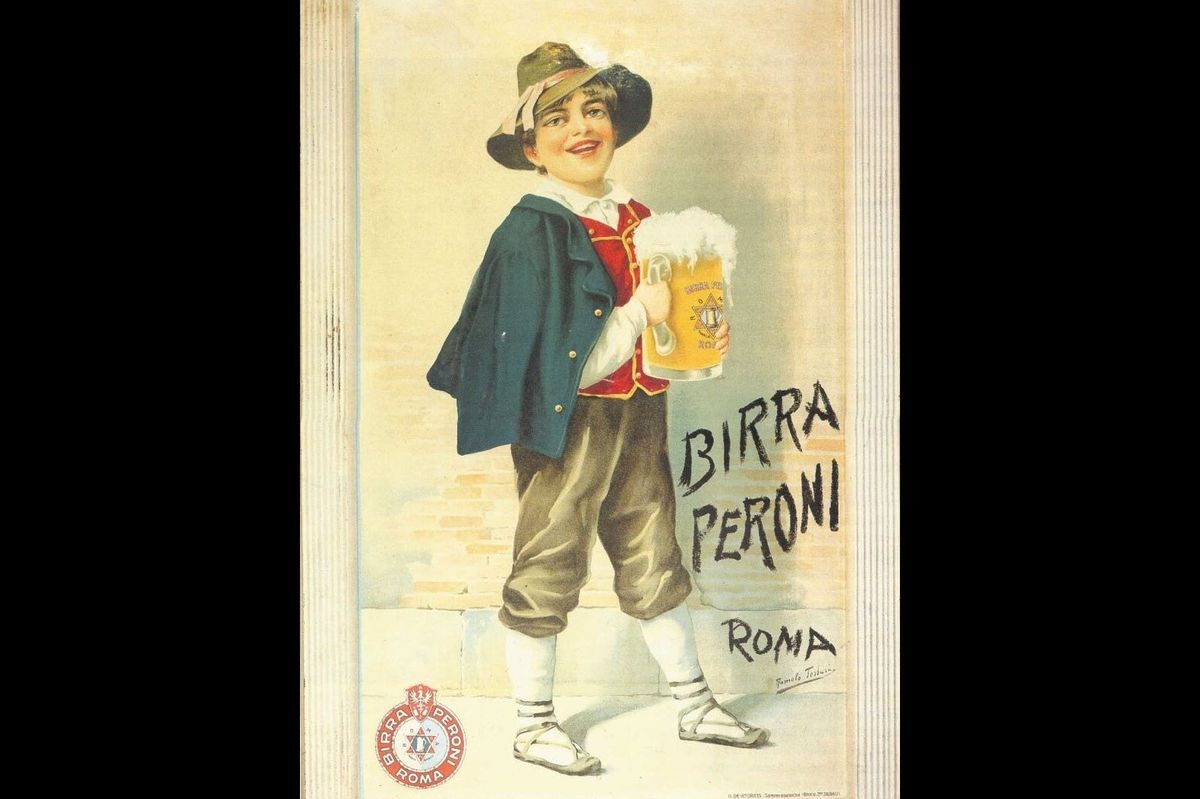

Le birrerie industriali si moltiplicarono a cavallo dei due secoli, e quelle che erano nate precedentemente vissero una grande epoca espansiva. A Torino nel 1848 nasceva la birra Metzeger, presente in seguito nelle colonie italiane e assorbita definitivamente da Dreher nel 1970. Sempre nel capoluogo piemontese era nata nel 1845 la Caratsch, entrata negli anni nel gruppo veneto Pedavena e scomparsa nel 1969 dal mercato. Nella vicina Biella, per iniziativa di una famiglia di origini Walser, i Welf, nasceva una delle fabbriche di birra più pregiate e premiate d’Italia, la Menabrea, fondata nel 1846. Passata alla fine del secolo nelle mani del valdostano Jean-Joseph Menabrea e quindi alla famiglia delle eredi in linea femminile, i Thedy, entra nel 1991 nell’orbita del marchio altoatesino Forst. In Lombardia, nello stesso anno nasceva a Vigevano (Pavia) uno dei marchi più consolidati al mondo della birra made in Italy, La Peroni. Fondata dall’ex pastaio del novarese Francesco Peroni, la fabbrica rimase sotto il controllo della famiglia fino alla morte del nipote del fondatore nel 1976. Tramite un accordo con la società per la produzione del ghiaccio a Roma, il marchio lombardo si stabilì nella capitale e si espanse fino ad inglobare un buon numero di birrifici del centro e del Sud Italia tra i quali lo storico marchio Raffo di Taranto. Proprio in Puglia Peroni partecipò allo sviluppo occupazionale del meridione con l’apertura dello stabilimento di Bari, facendo saldamente del marchio lombardo il primo produttore italiano. Le acquisizioni riguardarono anche il Nord, con l’assorbimento di Pilsen a Padova e della Dormisch di Udine, diretta concorrente della Moretti. Del 1963 è la nascita di uno dei marchi più famosi della birra italiana nel mondo, la Nastro Azzurro, voluto da Peroni per la celebrazione del trentennale del record di velocità del transatlantico Rex. Tra gli anni ’70 e ’80 il marchio lombardo visse un periodo di razionalizzazione degli impianti e della produzione, con la chiusura di stabilimenti a Napoli e in seguito a Udine. La politica aggressiva delle grandi multinazionali della birra coinvolse Peroni nel decennio successivo quando fu assorbita dal gruppo britannico SABMiller, che a sua volta per azione diretta dell’Antitrust cederà Peroni ai giapponesi del gruppo Asahi nel 2005.

Nel Nordest del Paese furono fondati marchi tra i più rilevanti nel panorama italiano ed europeo. Nella Trieste nel 1870, sotto il dominio asburgico, nacque la birra Dreher, già presente dal 1771 in forma artigianale e poi industriale in Austria e in Boemia. Grazie ad una serie di finanziamenti anche da parte della famiglia Rotschild il nipote del fondatore Anton Dreher espanse l’attività a Trieste dove rilevò un birrificio locale in difficoltà. Sconosciuta agli Italiani fino alla fine della Grande Guerra, uscì dal conflitto fortemente ridimensionata a causa dei prestiti che fu costretta a sottoscrivere per la casa imperialregia. Il nuovo mercato italiano ridiede vita al birrificio tra gli anni Trenta e Quaranta, che ebbe la possibilità di esportare i suoi prodotti (era specializzato nella lager, la birra a lenta fermentazione) nelle colonie d’Africa. Nel dopoguerra la Dreher seguì la crescita del Paese, espandendo la produzione nel Mezzogiorno con l’apertura di un grande stabilimento a Massafra, in provincia di Taranto. Nel 1974 passa sotto il controllo della Heineken del cui gruppo il marchio triestino è a oggi parte.

A Udine la birra si chiama Moretti. La bevanda del «baffo» nasce nel 1859 per iniziativa di Luigi Moretti, fabbricante di ghiaccio nella città allora parte dell’Impero Austro-ungarico. La produzione, inizialmente riservata ad una clientela locale, si espande con la belle époque grazie all’erede Lao Menazzi Moretti che è tra i primi ad usare in modo massivo l’uso della fotografia (sua l’immagine dell’uomo coi baffi) di cui è appassionato e delle strutture promozionali nelle Esposizioni (famoso fu lo stand a forma di boccale). La storia del marchio vedrà una forte espansione soprattutto nel secondo dopoguerra, interessando zone del Sud nell’attività produttiva a Popoli (Abruzzo) e Balvano (Potenza). Nel 1989 termina il controllo della famiglia e il marchio passa alla canadese Labatt per poi essere ceduto nuovamente alla Heineken che sposta la produzione nel 1992 a San Giorgio di Nogaro. Chiuso anche questo stabilimento dopo quelli del Sud, l’impianto fu rilevato dagli imprenditori che fondarono il marchio Birra Castello, fautori a loro volta del salvataggio della storica birra veneta Pedavena. Oggi la Moretti ha 4 stabilimenti attivi in Italia tra cui quello ex Dreher di Massafra.

Anche le colonie dell’Africa Orientale ebbero una fabbrica italiana di birra, che ancora oggi riecheggia tra i consumatori locali con il nome di Birra Asmara. Lo stabilimento era nato nel 1939 in Eritrea per iniziativa di un ingegnere, Luigi Melotti, chiamato a supervisionare i lavori stradali della colonia. La fabbrica include anche una vetreria per la produzione di bottiglie e di altri liquori destinati a tutte le zone del Corno d’Africa. Nel 1941 gli Inglesi occupano Asmara e Massawa ma il birrificio sopravvive grazie all’iniziativa della moglie di Melotti, Emma, che dopo la morte di Luigi proseguirà l’attività diventando il primo produttore della zona con una forte propensione all’export in Africa ma anche in Italia, dove risiede una stabile comunità eritrea. Il nome di Emma Melotti è legato alla sua residenza di Massawa, una splendida villa in stile coloniale con richiami arabeggianti purtroppo distrutta nei recenti conflitti che hanno sconvolto il Paese. La famiglia Melotti rimarrà alla guida dello stabilimento anche dopo l’annessione dell’Eritrea portata a termine nel 1974 da Hailé Selassié, mentre dovrà cedere per sempre dopo il colpo di stato del Derg, che nella politica di socializzazione delle aziende private procedette alla statalizzazione della fabbrica, il cui marchio sarà cambiato in Birra Asmara, per cancellare ogni traccia di italianità. Ma nei bar dell’Eritrea, se si vuole ordinare una birra locale, ancora oggi si deve chiedere «una Melotti!».