True

2025-01-17

Biden sputa sui ricchi con cui ha mangiato

Joe Biden (Ansa)

Se c’è una cosa che non manca a Joe Biden, è la faccia tosta. Mercoledì, durante il suo discorso d’addio, il presidente americano ha dichiarato: «Oggi, in America sta prendendo forma un’oligarchia di ricchezza, potere e influenza estreme, che minaccia letteralmente l’intera democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali». Ora, che sia proprio un esponente del Partito democratico come Biden a denunciare il peso delle oligarchie nella politica statunitense, lascia abbastanza perplessi. È evidente che il suo bersaglio era Elon Musk, soprattutto a causa del sostegno da lui fornito a Donald Trump. Eppure le influenze politiche dei magnati, soprattutto di quelli legati al settore ipertecnologico, non nascono certo oggi.

Secondo il sito Open Secrets, alle elezioni del 2020 andarono ai dem il 94% dei contributi elettorali di Alphabet, il 92% di quelli di Facebook e l’85% di quelli di Amazon. Inoltre, sempre quell’anno, l’allora direttrice operativa di Facebook, Sheryl Sandberg, diede l’endorsement a Biden e a Kamala Harris. Era inoltre novembre 2020, quando Politico riportò che lo stesso Biden aveva assunto vari ex dirigenti del colosso di Menlo Park nel suo team di transizione presidenziale. Alcuni di essi sono poi entrati nell’amministrazione uscente. L’attuale capo dello staff della Casa Bianca, Jeff Zients, era stato nel board di Facebook dal 2018 al 2020. Nello stesso periodo lavorò nel colosso di Menlo Park anche Jessica Hertz che, per alcuni mesi del 2021, fu segretaria dello staff della Casa Bianca. Un altro caso è quello di Cynthia Hogan: lavorò nell’amministrazione Obama, passò poi in Apple, alla fine, entrò nel team elettorale di Biden. E che dire di Eric Schmidt, che sedette ai vertici di Alphabet tra il 2015 e il 2020? Non solo fu tra i finanziatori di Barack Obama ma, nel 2022, Politico rivelò che aveva avuto un «ruolo straordinario» all’interno dell’Office of science and technology policy dell’attuale Casa Bianca, occupandosi soprattutto di intelligenza artificiale.

E arriviamo così alla corsa elettorale di Kamala Harris, che ha avuto sostegno e finanziamenti da figure come il cofondatore di Linkedin, Reid Hoffman, e il presidente di Expedia, Barry Diller. Addirittura, questi due signori si erano permessi di auspicare pubblicamente che, in caso di vittoria, la Harris licenziasse Lina Khan, la direttrice della Federal trade commission a loro sgradita. Non solo. L’allora candidata dem ha ricevuto anche 50 milioni di dollari dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, che secondo Bloomberg news, nel 2022 aveva esercitato pressioni sull’allora senatore dem, Joe Manchin, per far approvare la componente green dell’Inflation reduction act. E veniamo a George Soros, che ha finanziato alacremente le campagne di Obama, Hillary Clinton, Biden e della Harris. Ha inoltre criticato più volte apertamente le politiche di Trump. Senza trascurare che Patrick Gaspard, designato da Obama direttore per gli Affari politici della Casa Bianca, divenne poi presidente della Open society foundation.

Insomma, sentire Biden lamentarsi oggi delle oligarchie fa abbastanza ridere. I dem non solo hanno ricevuto milioni di dollari da miliardari spesso legati al settore ipertecnologico. Ma talvolta questi stessi miliardari hanno avuto voce in capitolo su questioni pubbliche, senza trascurare le porte girevoli tra le loro società e le amministrazioni dem. L’Asinello, a sua volta, non ha esitato a servirsi delle big tech come braccio armato delle proprie politiche. A ottobre 2020, nel pieno della campagna elettorale per le presidenziali di allora, Facebook e Twitter applicarono restrizioni alla condivisione dello scoop del New York Post su Hunter Biden. L’anno dopo, come ammesso dallo stesso Mark Zuckerberg, l’amministrazione Biden effettuò pressioni su Meta per censurare i contenuti sgraditi sul Covid. Senza trascurare il ruolo centrale che Twitter e Facebook giocarono, nel 2011, durante le cosiddette «primavere arabe»: sommovimenti che, alimentati principalmente dai Fratelli musulmani, avevano de facto ottenuto l’appoggio dell’amministrazione Obama.

Chi oggi si straccia le vesti per Musk, accusandolo di «interferenze» a ogni piè sospinto, dovrebbe ricordarsi prima di tutte queste cose. Ciò non vuol dire negare che il Ceo di Tesla abbia talvolta delle uscite o dei comportamenti politicamente controversi. Vuol dire semmai prendere atto di un fatto: e cioè che almeno lui, nelle sue posizioni, è totalmente trasparente, anche perché esterna direttamente in prima persona. Di contro, il Partito democratico americano ha operato per anni avvolto da un network opaco, in cui interessi pubblici e privati si mescolavano spesso nell’ombra tra finanziamenti, pressioni e porte girevoli. Infine andrebbe ricordato che i legami tra le aziende di Musk e gli apparati statunitensi risalgono ai tempi dell’amministrazione Obama. E che sono proseguiti sia con Trump sia con Biden. Vale anche la pena sottolineare che, secondo il New York Times, alle ultime elezioni, i dem hanno raccolto in totale 2,9 miliardi di dollari contro gli 1,8 miliardi rastrellati dai repubblicani. Ecco perché, di nuovo, ascoltare il presidente uscente lanciare l’allarme sulle oligarchie fa sorridere. Poi, se si vuole aprire un dibattito serio sul ruolo più o meno controverso dei grandi magnati nella politica d’Oltreatlantico, apriamolo pure. Ma sentirsi dire che il problema sarebbe soltanto Musk è chiaramente una posizione strumentale e ideologica. Se ci tiene tanto a denunciare le oligarchie, Biden farebbe bene a guardare innanzitutto in casa propria.

Rubio invece arringa i senatori Usa «Torniamo all’interesse nazionale»

I principi della politica estera di Donald Trump continuano a essere travisati. Adesso va di moda dire che, oltre a essere un «autoritario», il presidente in pectore sarebbe un «espansionista». Altri lo dipingono come «isolazionista», altri ancora come «pacifista». Nulla di tutto questo. Trump è un pragmatico con il senso della deterrenza. E ha capito che, piaccia o meno, sono ormai tornati in auge i meccanismi del realismo e della politica di potenza. Ecco perché, per avere una visione più chiara delle sue idee in materia internazionale, è utile guardare alle parole pronunciate mercoledì dal segretario di Stato americano in pectore, Marco Rubio, in apertura dell’audizione per la ratifica della sua nomina al Senato.

«Dal trionfalismo della fine della lunga Guerra fredda emerse un consenso bipartisan sul fatto che avevamo raggiunto “la fine della Storia”. Che tutte le nazioni della Terra sarebbero diventate membri della comunità democratica guidata dall’Occidente. Che una politica estera che serviva l’interesse nazionale poteva ora essere sostituita da una che serviva l’“ordine mondiale liberale”. E che tutta l’umanità era ora destinata ad abbandonare l’identità nazionale e che saremmo diventati “un’unica famiglia umana” e “cittadini del mondo”. Questa non era solo una fantasia; era una pericolosa illusione», ha dichiarato.

«Qui in America, e in molte delle economie avanzate in tutto il mondo, un impegno quasi religioso per il commercio libero e sfrenato a spese della nostra economia nazionale, ha ridotto la classe media, ha lasciato la classe operaia in crisi, ha fatto crollare la capacità industriale e ha spinto le catene di approvvigionamento cruciali nelle mani di avversari e rivali. Uno zelo irrazionale per la massima libertà di movimento delle persone ha portato a una storica crisi migratoria di massa qui in America e in tutto il mondo, che minaccia la stabilità delle società e dei governi», ha continuato, per poi proseguire: «A Mosca, Teheran e Pyongyang, i dittatori seminano caos e instabilità, alleandosi con e finanziando gruppi terroristici radicali. Poi si nascondono dietro il proprio potere di veto alle Nazioni Unite e dietro la minaccia di una guerra nucleare. L’ordine globale del dopoguerra non è solo obsoleto; ora è un’arma usata contro di noi». Rubio ha poi invocato una «politica estera incentrata sul nostro interesse nazionale», specificando che il potere americano «non è mai stato infinito» e che, ai tempi della prima amministrazione Trump, «la forza americana era un deterrente per i nostri avversari e ci dava una leva in diplomazia».

Insomma, le parole di Rubio rappresentano un commiato da quell’internazionalismo liberal che, pur promuovendo una crociata contro le autocrazie, ha finito poi paradossalmente col rafforzarle. L’ordine internazionale emerso dalla Guerra fredda è sempre più sfidato da varie potenze revisioniste. E l’America, dopo quattro anni di amministrazione Biden, ha perso la sua capacità di deterrenza. È quindi in questo quadro che vanno inserite le dichiarazioni di Rubio, al di là dei fanatismi da salotto e delle teorie bislacche alla Francis Fukuyama. «America first» non significa «isolazionismo» né «espansionismo»: significa prendere atto che il contesto internazionale è mutato. E che non sarà il manicheismo a salvare l’Occidente, ma un approccio diplomatico che, incentrato sulla salvaguardia dell’interesse nazionale, si riveli capace di dosare dialogo e deterrenza.

Continua a leggereRiduci

Nel suo discorso d’addio, il presidente uscente denuncia i rischi per la democrazia delle «oligarchie». Parla di Musk, dimenticando che, tra finanziamenti e porte girevoli, i dem sono sempre andati a braccetto con i potentati economici: da Soros a Gates a Big tech.Marco Rubio, il segretario di Stato designato: «L’ordine mondiale liberale? Un’illusione pericolosa»Lo speciale contiene due articoli.Se c’è una cosa che non manca a Joe Biden, è la faccia tosta. Mercoledì, durante il suo discorso d’addio, il presidente americano ha dichiarato: «Oggi, in America sta prendendo forma un’oligarchia di ricchezza, potere e influenza estreme, che minaccia letteralmente l’intera democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali». Ora, che sia proprio un esponente del Partito democratico come Biden a denunciare il peso delle oligarchie nella politica statunitense, lascia abbastanza perplessi. È evidente che il suo bersaglio era Elon Musk, soprattutto a causa del sostegno da lui fornito a Donald Trump. Eppure le influenze politiche dei magnati, soprattutto di quelli legati al settore ipertecnologico, non nascono certo oggi.Secondo il sito Open Secrets, alle elezioni del 2020 andarono ai dem il 94% dei contributi elettorali di Alphabet, il 92% di quelli di Facebook e l’85% di quelli di Amazon. Inoltre, sempre quell’anno, l’allora direttrice operativa di Facebook, Sheryl Sandberg, diede l’endorsement a Biden e a Kamala Harris. Era inoltre novembre 2020, quando Politico riportò che lo stesso Biden aveva assunto vari ex dirigenti del colosso di Menlo Park nel suo team di transizione presidenziale. Alcuni di essi sono poi entrati nell’amministrazione uscente. L’attuale capo dello staff della Casa Bianca, Jeff Zients, era stato nel board di Facebook dal 2018 al 2020. Nello stesso periodo lavorò nel colosso di Menlo Park anche Jessica Hertz che, per alcuni mesi del 2021, fu segretaria dello staff della Casa Bianca. Un altro caso è quello di Cynthia Hogan: lavorò nell’amministrazione Obama, passò poi in Apple, alla fine, entrò nel team elettorale di Biden. E che dire di Eric Schmidt, che sedette ai vertici di Alphabet tra il 2015 e il 2020? Non solo fu tra i finanziatori di Barack Obama ma, nel 2022, Politico rivelò che aveva avuto un «ruolo straordinario» all’interno dell’Office of science and technology policy dell’attuale Casa Bianca, occupandosi soprattutto di intelligenza artificiale.E arriviamo così alla corsa elettorale di Kamala Harris, che ha avuto sostegno e finanziamenti da figure come il cofondatore di Linkedin, Reid Hoffman, e il presidente di Expedia, Barry Diller. Addirittura, questi due signori si erano permessi di auspicare pubblicamente che, in caso di vittoria, la Harris licenziasse Lina Khan, la direttrice della Federal trade commission a loro sgradita. Non solo. L’allora candidata dem ha ricevuto anche 50 milioni di dollari dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, che secondo Bloomberg news, nel 2022 aveva esercitato pressioni sull’allora senatore dem, Joe Manchin, per far approvare la componente green dell’Inflation reduction act. E veniamo a George Soros, che ha finanziato alacremente le campagne di Obama, Hillary Clinton, Biden e della Harris. Ha inoltre criticato più volte apertamente le politiche di Trump. Senza trascurare che Patrick Gaspard, designato da Obama direttore per gli Affari politici della Casa Bianca, divenne poi presidente della Open society foundation.Insomma, sentire Biden lamentarsi oggi delle oligarchie fa abbastanza ridere. I dem non solo hanno ricevuto milioni di dollari da miliardari spesso legati al settore ipertecnologico. Ma talvolta questi stessi miliardari hanno avuto voce in capitolo su questioni pubbliche, senza trascurare le porte girevoli tra le loro società e le amministrazioni dem. L’Asinello, a sua volta, non ha esitato a servirsi delle big tech come braccio armato delle proprie politiche. A ottobre 2020, nel pieno della campagna elettorale per le presidenziali di allora, Facebook e Twitter applicarono restrizioni alla condivisione dello scoop del New York Post su Hunter Biden. L’anno dopo, come ammesso dallo stesso Mark Zuckerberg, l’amministrazione Biden effettuò pressioni su Meta per censurare i contenuti sgraditi sul Covid. Senza trascurare il ruolo centrale che Twitter e Facebook giocarono, nel 2011, durante le cosiddette «primavere arabe»: sommovimenti che, alimentati principalmente dai Fratelli musulmani, avevano de facto ottenuto l’appoggio dell’amministrazione Obama.Chi oggi si straccia le vesti per Musk, accusandolo di «interferenze» a ogni piè sospinto, dovrebbe ricordarsi prima di tutte queste cose. Ciò non vuol dire negare che il Ceo di Tesla abbia talvolta delle uscite o dei comportamenti politicamente controversi. Vuol dire semmai prendere atto di un fatto: e cioè che almeno lui, nelle sue posizioni, è totalmente trasparente, anche perché esterna direttamente in prima persona. Di contro, il Partito democratico americano ha operato per anni avvolto da un network opaco, in cui interessi pubblici e privati si mescolavano spesso nell’ombra tra finanziamenti, pressioni e porte girevoli. Infine andrebbe ricordato che i legami tra le aziende di Musk e gli apparati statunitensi risalgono ai tempi dell’amministrazione Obama. E che sono proseguiti sia con Trump sia con Biden. Vale anche la pena sottolineare che, secondo il New York Times, alle ultime elezioni, i dem hanno raccolto in totale 2,9 miliardi di dollari contro gli 1,8 miliardi rastrellati dai repubblicani. Ecco perché, di nuovo, ascoltare il presidente uscente lanciare l’allarme sulle oligarchie fa sorridere. Poi, se si vuole aprire un dibattito serio sul ruolo più o meno controverso dei grandi magnati nella politica d’Oltreatlantico, apriamolo pure. Ma sentirsi dire che il problema sarebbe soltanto Musk è chiaramente una posizione strumentale e ideologica. Se ci tiene tanto a denunciare le oligarchie, Biden farebbe bene a guardare innanzitutto in casa propria.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/biden-usa-2670876142.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="rubio-invece-arringa-i-senatori-usa-torniamo-allinteresse-nazionale" data-post-id="2670876142" data-published-at="1737125695" data-use-pagination="False"> Rubio invece arringa i senatori Usa «Torniamo all’interesse nazionale» I principi della politica estera di Donald Trump continuano a essere travisati. Adesso va di moda dire che, oltre a essere un «autoritario», il presidente in pectore sarebbe un «espansionista». Altri lo dipingono come «isolazionista», altri ancora come «pacifista». Nulla di tutto questo. Trump è un pragmatico con il senso della deterrenza. E ha capito che, piaccia o meno, sono ormai tornati in auge i meccanismi del realismo e della politica di potenza. Ecco perché, per avere una visione più chiara delle sue idee in materia internazionale, è utile guardare alle parole pronunciate mercoledì dal segretario di Stato americano in pectore, Marco Rubio, in apertura dell’audizione per la ratifica della sua nomina al Senato. «Dal trionfalismo della fine della lunga Guerra fredda emerse un consenso bipartisan sul fatto che avevamo raggiunto “la fine della Storia”. Che tutte le nazioni della Terra sarebbero diventate membri della comunità democratica guidata dall’Occidente. Che una politica estera che serviva l’interesse nazionale poteva ora essere sostituita da una che serviva l’“ordine mondiale liberale”. E che tutta l’umanità era ora destinata ad abbandonare l’identità nazionale e che saremmo diventati “un’unica famiglia umana” e “cittadini del mondo”. Questa non era solo una fantasia; era una pericolosa illusione», ha dichiarato. «Qui in America, e in molte delle economie avanzate in tutto il mondo, un impegno quasi religioso per il commercio libero e sfrenato a spese della nostra economia nazionale, ha ridotto la classe media, ha lasciato la classe operaia in crisi, ha fatto crollare la capacità industriale e ha spinto le catene di approvvigionamento cruciali nelle mani di avversari e rivali. Uno zelo irrazionale per la massima libertà di movimento delle persone ha portato a una storica crisi migratoria di massa qui in America e in tutto il mondo, che minaccia la stabilità delle società e dei governi», ha continuato, per poi proseguire: «A Mosca, Teheran e Pyongyang, i dittatori seminano caos e instabilità, alleandosi con e finanziando gruppi terroristici radicali. Poi si nascondono dietro il proprio potere di veto alle Nazioni Unite e dietro la minaccia di una guerra nucleare. L’ordine globale del dopoguerra non è solo obsoleto; ora è un’arma usata contro di noi». Rubio ha poi invocato una «politica estera incentrata sul nostro interesse nazionale», specificando che il potere americano «non è mai stato infinito» e che, ai tempi della prima amministrazione Trump, «la forza americana era un deterrente per i nostri avversari e ci dava una leva in diplomazia». Insomma, le parole di Rubio rappresentano un commiato da quell’internazionalismo liberal che, pur promuovendo una crociata contro le autocrazie, ha finito poi paradossalmente col rafforzarle. L’ordine internazionale emerso dalla Guerra fredda è sempre più sfidato da varie potenze revisioniste. E l’America, dopo quattro anni di amministrazione Biden, ha perso la sua capacità di deterrenza. È quindi in questo quadro che vanno inserite le dichiarazioni di Rubio, al di là dei fanatismi da salotto e delle teorie bislacche alla Francis Fukuyama. «America first» non significa «isolazionismo» né «espansionismo»: significa prendere atto che il contesto internazionale è mutato. E che non sarà il manicheismo a salvare l’Occidente, ma un approccio diplomatico che, incentrato sulla salvaguardia dell’interesse nazionale, si riveli capace di dosare dialogo e deterrenza.

Michela Moioli posa con la sua medaglia di bronzo durante la cerimonia di premiazione della finale femminile di snowboard cross ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Livigno (Ansa)

La quiete dopo la tempesta. Dopo la sbornia di giovedì, con gli ori che ancora luccicano al collo di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida e l’argento di Arianna Fontana, la decima giornata dei Giochi invernali in corso a Milano-Cortina ha portato all’Italia una sola nuova medaglia, la diciottesima di questa Olimpiade casalinga, e qualche delusione.

L’emozione più grande l’ha regalata Michela Moioli, protagonista di una vera e propria impresa che rispetto a quelle firmate dalla Tigre di La Salle o dalla Freccia bionda - per chi non lo sapesse sono i soprannomi da battaglia di Brignone e Fontana - ha da invidiare soltanto il colore del metallo. Perché anche qui siamo in presenza di qualcosa di epico. La trentenne di Alzano Lombardo ha conquistato un bronzo insperato nello snowboard cross, completando con coraggio una rimonta che resterà nella memoria, non solo della disciplina che si svolge sulla tavola, ma dello sport in generale. Sulla pista di Livigno, Moioli ha dovuto recuperare dallo svantaggio nei confronti delle avversarie ben due volte: prima in semifinale, superando la francese Lea Casta e l’austriaca Pia Zherkhold, poi nella big final, dove ha ripreso e superato la svizzera Noemie Wiedmer negli ultimi metri, fino a scavalcarla sul terzo gradino del podio. Podio completato dall’australiana Josie Baff, medaglia d’oro, e dalla ceca Eva Adamczykova, argento. E dire che l’avventura olimpica della campionessa azzurra non era iniziata sotto i migliori auspici. Una caduta in allenamento, pochi giorni prima della gara, aveva messo a rischio la sua partecipazione. «Quando sono stata portata in elicottero a Sondalo ho pensato che i miei Giochi fossero finiti perché ero bella rintronata dalla caduta. Ieri che c’era la gara dei maschi sono stata tutto il giorno sul divano morta. E mi sono detta «Io domani come cacchio faccio», però ho una capacità di recupero notevole. Ho una squadra fortissima che mi ha aiutato in tutto e anche il Coni e l’Esercito. Comunque, è sempre la forza del cuore quella che fa la differenza ogni volta», ha raccontato Moioli mostrando le ferite ancora fresche sul suo volto a causa del trauma facciale riportato. «Sono così, tocco il fondo e risorgo come una fenice. Stavolta l’ho fatto con la faccia distrutta».

Se la gioia dell’atleta bergamasca ha illuminato la giornata di ieri, il biathlon maschile ha riservato invece una delusione per Tommaso Giacomel. Il trentino, tra i favoriti della 10 chilometri sprint, ha chiuso ventiduesimo a 1’43» dall’oro vinto dal francese Quentin Fillon Maillet. «Ho fallito, credo che questa fosse la gara più adatta a me e ho fallito. Sono molto deluso. Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e poi performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Sinceramente non ho idea di cosa ho sbagliato. Non è finita, però la gara di domenica è già compromessa con il risultato di oggi», ha commentato Giacomel, visibilmente provato. I compagni di squadra Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni hanno chiuso rispettivamente tredicesimo, sedicesimo e oltre la cinquantesima posizione, mentre le altre due posizioni sul podio restano saldamente nelle mani dei norvegesi Vetle Sjåstad Christiansen e Sturla Holm Laegreid. L’altra amarezza per i nostri colori è arrivata nel tardo pomeriggio dal pattinaggio di velocità maschile, dove i due azzurri Riccardo Lorello e Davide Ghiotto hanno chiuso la gara dei 10.000 metri fuori dal podio. Una delusione soprattutto per Ghiotto, che si avvicinava alla «gara dei re - così viene definita la competizione più combattuta e ambita del panorama del ghiaccio olimpico - da favorito e recordman mondiale su questa distanza, oltre che vincitore di tre titoli iridati consecutivi.

Dal ghiaccio della pista lunga di Rho Fiera, dove si svolgono le gare di pattinaggio di velocità, a quello dell’Arena Santa Giulia. Nemmeno l’hockey maschile può gioire: la nazionale allenata dal ct finlandese Jukka Jalonen ha affrontato alla pari la Slovacchia, ma ciò non è bastato per evitare la seconda sconfitta (3-2) nel torneo olimpico dopo quella patita all’esordio contro la Svezia.

In una giornata «povera» di medaglie, uno dei momenti più suggestivi per il pubblico italiano presente sugli spalti è arrivato nel corso della 10 chilometri sprint di biathlon. Il francese Emilien Jacquelin, grande tifoso di Marco Pantani, ha corso con l’orecchino che gli era stato regalato dalla famiglia del campione romagnolo e, in uno dei passaggi più intensi della gara, ha lanciato la bandana proprio come faceva il Pirata prima delle sue volate in salita.

Continua a leggereRiduci

Ansa

Il processo non è recente. Già nel 1963, sei anni prima del Sessantotto, l’Università di Stanford abolì il corso di Storia della civiltà occidentale. In Italia, il disastro è cominciato nel Sessantotto, che però è eterno, sembra non essere mai finito. L’idea del professore politicamente neutrale appare da decenni una delicata contraddizione in termini: «professore di sinistra» non è più una categoria sociologica, ma una normalità data per scontata. Antonio Gramsci teorizzò la necessità di occupare i gangli del potere - magistratura, scuola, spettacolo, giornalismo - e Palmiro Togliatti lavorò perché quella strategia diventasse realtà. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’egemonia culturale si è trasformata in senso comune e il dissenso è percepito come una colpa morale. Anche come colpa mortale.

Sergio Ramelli è stato ucciso e ancora si irride la sua morte. La storia di Sergio Ramelli è una di quelle che mettono a disagio perché non si lasciano archiviare con una formula. Non è una «tragica fatalità», non è un «clima di tensione», non è nemmeno un «errore». È una storia semplice e proprio per questo intollerabile: un ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di chiave inglese per un tema scolastico scritto «male», o forse scritto troppo bene, o semplicemente scritto. Ramelli non era un personaggio con un qualche peso politico, non era un capo, non era nulla di particolarmente pericoloso. Era uno studente. Ma negli anni Settanta nell’Italia che custodiva il più potente Partito comunista del mondo occidentale, bastava poco per diventare colpevoli: bastava non essere dalla parte giusta. La sua colpa fu di pensare fuori dal perimetro consentito. Il suo tema esprimeva concetti su cui si poteva e si può essere d’accordo o meno, ma era senza dubbio un tema molto ben argomentato.

Nei tempi decenti i temi potevano essere solo sull’analisi de L’Infinito di Giacomo Leopardi o sulla figura di don Abbondio. In tempi ignobili i temi sono di «attualità», vale a dire di politica, vale a dire di indottrinamento, perché il tema di Ramelli era comunque un ottimo tema e prese un’insufficienza, dimostrando che la libertà di opinione millantata dalla nostra costituzione è, insieme a «La legge è uguale per tutti», uno spettacolare esempio di umorismo involontario. E l’insufficienza è ancora il meno. La scuola, che avrebbe dovuto proteggerlo, lo segnalò. La politica, che avrebbe dovuto ignorarlo, lo marchiò. La violenza, che non aveva bisogno di molte giustificazioni, fece il resto. Sergio Ramelli morì dopo settimane di agonia. Ne dà una dolente testimonianza sua madre, che giorno dopo giorno gli tenne la mano sperando in un miracolo che non venne, mentre sui muri e sui ciclostili si sghignazzava per l’agonia e la morte del suo ragazzo. E per molto tempo, più della sua morte, fece rumore il silenzio. Un silenzio educato, responsabile, quasi morale, quello degli educati moralmente superiori, quello dei responsabili, perché alcune vittime disturbano l’educato e sempre etico arredamento ideologico. E allora si preferisce non nominarle, come certi parenti imbarazzanti alle cene di famiglia.

La storia di Sergio Ramelli non insegna nulla, dicono. Ed è proprio questo che fa paura. Insisto: un buon professore - come un buon magistrato - dovrebbe essere qualcuno di cui è impossibile indovinare le idee politiche. Non perché non ne abbia, ma perché non le manifesta nel suo lavoro e rinuncia persino a esibirle nello spazio pubblico, consapevole che la sua imparzialità, come la virtù della moglie di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Dove l’imparzialità è al di sotto di ogni sospetto, prendiamo atto che la moglie di Cesare è di facili costumi. Magistrati ufficialmente schierati arricchiscono la giurisprudenza di sentenze indubbiamente creative, mentre professori apertamente schierati stigmatizzano e deridono non solo idee politiche diverse dalle loro, ma anche posizioni etiche e religiose tradizionali. Il cristianesimo «forte» viene trattato come un residuo imbarazzante: dalla condanna dell’aborto come omicidio alla considerazione dell’cosiddetta omosessualità come peccato, ogni visione non conforme viene liquidata come segno di spregevole arretratezza morale. Per inciso: anche in epoca di pandemia Covid non pochi professori hanno manifestato pubblicamente la loro perplessità per gli studenti non inoculati e li hanno indicati al pubblico ludibrio come potenziali untori. I professori che non si sono inoculati sono stati sospesi senza stipendio e i loro colleghi lo hanno trovato giustissimo, vista la mancanza di una qualsiasi forma di solidarietà. Quando poi sono rientrati, questi docenti non hanno potuto subito insegnare: c’era il rischio che insegnassero la libertà e il coraggio. Sono stati rinchiusi negli sgabuzzini e nei sottoscala a contare i ragni. Così la scuola, da luogo del sapere, diventa spazio di rieducazione. E il professore imparziale resta, appunto, una creatura mitologica.

A chiarire la natura profonda di questo processo è stato il filosofo francese Jacques Ellul. Nel suo libro Propaganda, Ellul spiega che il mezzo più potente di indottrinamento nelle società moderne non è la propaganda esplicita dei regimi totalitari, bensì quella silenziosa e pervasiva delle democrazie avanzate, una propaganda che «educa». Secondo Ellul, la scuola rappresenta lo strumento privilegiato di questo meccanismo, perché non solo in non pochi casi arrotondi la realtà, per cui, ad esempio, le decine di milioni di vittime del comunismo sono scomparse, ma perché seleziona i quadri mentali attraverso cui le nozioni vengono interpretate. L’indottrinamento moderno non consiste nel dire cosa pensare, bensì nel delimitare ciò che è pensabile. Una volta interiorizzati certi presupposti morali e ideologici, il soggetto crede di ragionare liberamente, mentre in realtà si muove all’interno di un recinto invisibile. Ellul sottolinea come l’educazione sia particolarmente efficace proprio perché rivolta ai giovani, quando le difese critiche non sono ancora formate e l’autorità dell’istituzione scolastica gode di una legittimazione quasi sacrale. Ciò che viene insegnato a scuola non viene percepito come opinione, ma come evidenza, non come ideologia, ma come neutralità scientifica. È in questo modo che la propaganda diventa totalizzante: quando smette di apparire come tale. Applicata al contesto contemporaneo, l’analisi di Ellul illumina con precisione inquietante il funzionamento della scuola odierna. Non si tratta più di discutere la storia, ma di giudicarla; non di comprenderla, ma di condannarla. L’Occidente non è studiato come civiltà complessa, contraddittoria e plurale, bensì come colpevole originario da decostruire. E lo studente non è chiamato a formarsi un’opinione, ma a espiare. Solo odiando l’Occidente e spaccando la testa di Sergio Ramelli o del poliziotto che cerca di proteggere Torino guadagnerà l’innocenza. In questo quadro, il pluralismo non è assente per caso: è strutturalmente incompatibile con l’obiettivo. Perché, come Ellul avvertiva, la propaganda più riuscita è quella che riesce a presentarsi come educazione morale. E la scuola, da luogo del sapere, diventa così il più efficiente laboratorio di conformismo spietato. Sia coloro che hanno spaccato le ossa del cranio di Sergio Ramelli, che quelli che hanno tentato di spaccare quelle del poliziotto aggredito a Torino, sono studenti: frutti di una scuola ideologizzata, quindi, per definizione, una scuola cattiva, anzi pessima, l’ultimo baluardo della mai veramente defunta Unione sovietica. È la scuola che ha armato con la chiave inglese o il martello.

Continua a leggereRiduci

«Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (Disney+)

Allora, si dice la passione fosse ormai sopita, logorata da un'esposizione mediatica eccessiva, da incomprensioni e battibecchi, da un chiacchiericcio che, a distanza di oltre venticinque anni, ancora non ha perso veemenza. Cosa sia successo dentro quell'amore da filma, tra persone che sembravano essersi scelte senza riserve, sole tra mille, nessuno lo ha mai saputo con certezza. La cerchia di John F. Kennedy Jr. riferisce di sensibilità diverse, cuori distanti. Voleva figli, l'erede della dinastia Kennedy. Si avvicinava ai quaranta e avrebbe voluto la moglie gli consentisse di allargare la famiglia.

Ma Carolyn non avrebbe avuto alcun istinto materno. Carolyn, ex commessa con un lavoro nella moda. Carolyn, che le cronache descrivono cocainomane. Carolyn, che nei racconti degli amici voltava la testa dall'altra parte, ogniqualvolta il marito toccava l'argomento.Gli affetti più cari di John John sostengono lui stesse per chiedere il divorzio. Prima, però, sarebbe andato al matrimonio della cugina, portando con sé la moglie, un abito nero di Yves Saint Laurent comprato da Saks, e la cognata. Guidava lui il Piper Saratoga che, il 16 luglio 1999, è decollato alla volta di Martha's Vineyard, senza mai arrivarvi. Quel piccolo aereo è caduto nel mare, John e Carolyn sono morti, con loro la sorella di lei. L'amore da film s'è interrotto quel giorno, è finito prima che un giudice lo rendesse carta straccia, prima che i giornali facessero a pezzi il ricordo di quel che erano stati. La coppia più bella degli Stati Uniti d'America è morta, e - venticinque anni più tardi - è una serie tv a ritrovarla.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, su Disney+ a partire da venerdì 13 febbraio, vuole ricostruire quell'amore da film. Dagli inizi, dal primo incontro all'interno di Calvin Klein, quando Carolyn, bionda ed etera, si era ormai affrancata dal ruolo di commessa per diventare dirigente e confidente di CK. Lo show, che alla regia porta la firma di Ryan Murphy, racconta come la coppia si sia innamorata, come lo scapolo d'oro sia diventato marito, gli americani pazzi di quel duo-gioiello. Ma racconta altresì come i media, la sovraesposizione, abbiano pian piano minato la serenità della coppia. Di Carolyn, in particolare, una donna della porta accanto che non avrebbe mai voluto essere oggetto della bulimia dei rotocalchi.

Continua a leggereRiduci

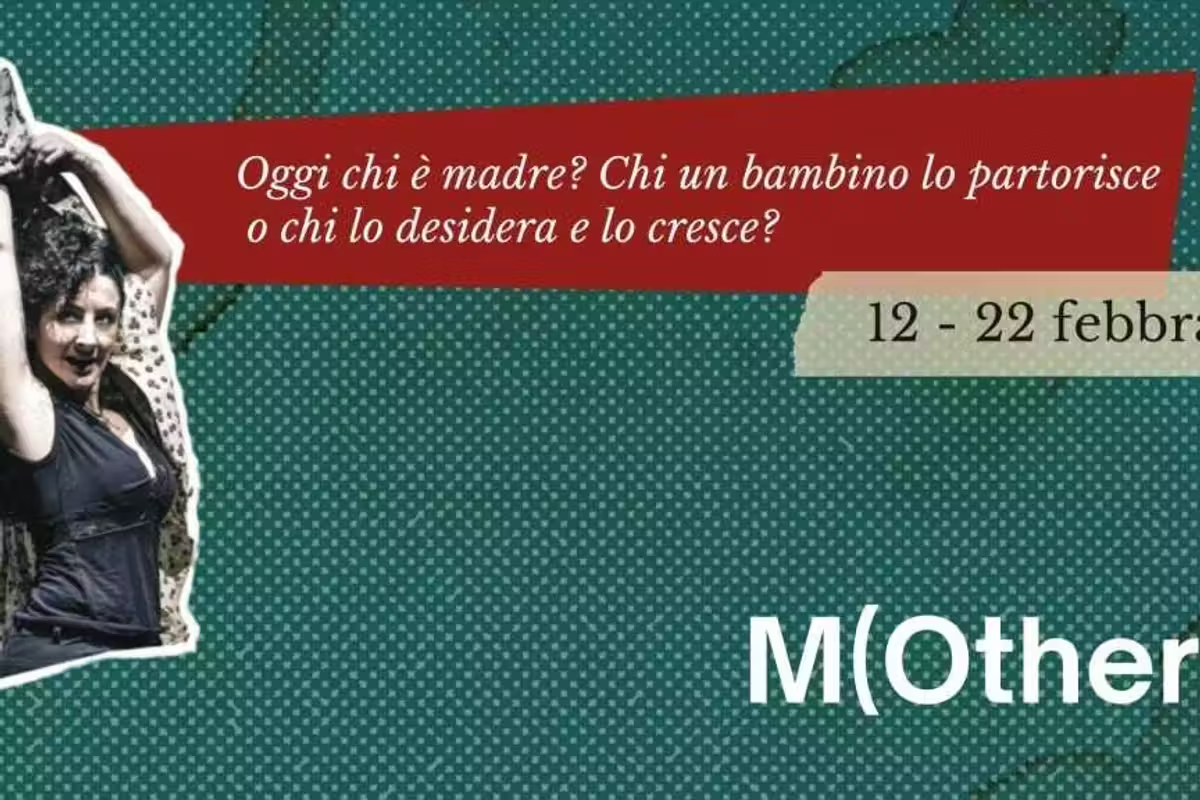

A spiegarci di che cosa si tratti è stato anche il Corriere della Sera, che giovedì così titolava la recensione: «Gestazione per altri, storia di solidarietà». Ovvero, come far passare la pratica dell’utero in affitto per «una storia d’amore, solidarietà, rispetto, al di là di ogni ideologia». Potenza artistica della rappresentazione, di e con Rossella Fava, autrice e attrice, che sui social racconta di aver «preso spunto dalle interviste che ho realizzato nel giro di un anno, a uomini e donne che hanno affrontato percorsi di Pma e Gpa».

Sulla piattaforma del Teatro della Cooperativa lo spettacolo viene presentato come «un testo importante e necessario che affronta un tema complesso e ancora troppo poco conosciuto, di estrema delicatezza, e che nel nostro Paese, a differenza di altri, fatica ancora a trovare una legislazione più giusta e più umana».

Senza mezzi termini, si definisce dunque disumana la legge italiana che vieta la surrogata e la rende reato universale. Non bastasse, viene lanciata questa provocazione: «Oggi chi è madre? Chi un bambino lo partorisce o chi lo desidera e lo cresce?».

E per togliere anche l’ultimo dubbio sulla collocazione ideologica dell’iniziativa, il pubblico è informato che domenica 15 febbraio «al termine dello spettacolo, ci sarà un incontro con Francesca Re, avvocato e consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni Aps», che vuole la legalizzazione dell’eutanasia, la gestazione per altri e le tecniche di fecondazione assistita per le coppie dello stesso sesso. Venerdì prossimo, 20 febbraio, sempre al termine dello spettacolo «ci sarà un incontro con l’Associazione Famiglie Arcobaleno», composta da genitori Lgbt.

«Non conosco questo spettacolo ma il modo in cui viene presentato è sufficientemente eloquente. C’è un continuo, tenace tentativo di presentare l’utero in affitto come un gesto solidale, mentre è una organizzazione commerciale, sempre regolata da un contratto e da passaggi di denaro», interviene con fermezza Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. «È una pratica che lede nel profondo la dignità delle donne e i diritti dei bambini. Nonostante la ricerca spasmodica di storie che dimostrino il contrario, la verità è che dietro l’utero in affitto c’è un mercato transnazionale che commercializza i corpi, i bambini, la genitorialità. Ci sono dei contratti molto rigidi, delle penali, uffici legali e clausole durissime, cataloghi di ovociti come fossero merce da banco, giri vertiginosi di denaro, del quale di norma alle donne bisognose che portano avanti le gravidanze vanno le briciole».

Il ministro sottolinea: «In Italia l’organizzazione, la realizzazione e anche la pubblicizzazione di queste pratiche è reato da più di vent’anni, e la legge approvata in questa legislatura, che impedisce di aggirare il divieto e rende l’utero in affitto punibile per i cittadini italiani anche se vanno all’estero a praticarlo, pone il nostro Paese all’avanguardia nella lotta per i diritti delle donne e dei bambini. Siamo un esempio per il mondo, e stiamo lavorando per costruire un’alleanza internazionale contro questa barbarie. Nessun tentativo di “normalizzarla” o spacciarla per una pratica solidale potrà cambiare la realtà».

Invece, in questi giorni la maternità surrogata viene spacciata come un gesto altruistico lanciando un messaggio devastante dal palcoscenico di un teatro che riceve contributi statali e regionali. L’associazione, fondata nel 2002 dal drammaturgo, regista e attore Renato Sarti e che ha come obiettivo «fin dalla sua fondazione, la promozione dei valori della memoria storica e dell’antifascismo», mostra la contabilità solo fino al 2024. In quell’anno aveva ricevuto dal ministero della Cultura 113.838 euro; dalla direzione Cultura area spettacolo del Comune di Milano 52.898,18 euro; dalla Regione Lombardia, direzione generale cultura, tre acconti per complessivi 20.800 euro. Gli anticipi 2025 del ministero della Cultura sono di 63.555,76 euro; dalla Regione Lombardia di 27.000 euro. L’acconto contributo per le attività 2026 è di 18.900 euro, 18.900 euro l’importo per quelle del 2027. Sicuramente le cifre liquidate saranno ben superiori. Nella graduatoria Next - Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 2025/2026, «M(Other)» era stato selezionato con il punteggio 73 su 100. E aveva ricevuto un «rimborso spese» di 10.500 euro.

Alla trasmissione Il Suggeritore Night Live di Radio Popolare, a cura di Ira Rubini, Rossella Fava ha spiegato di essere cresciuta «con l’immagine della donna con il pancione e che partorendo sarebbe stata lei la mamma del bambino ma oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnica in maniera di procreazione, grazie alla gestazione per altri, di madri tra virgolette ce ne possono essere fino a tre. La donna che partorisce il bambino, la donna che fornisce il materiale genetico e la donna che invece lo desidera e lo crescerà. La mamma diventa doppia o trina». Ecco, con quale atteggiamento si affronta a teatro un reato universale. Sempre a Radio Popolare, il regista Sarti (che a settembre era tra coloro che manifestavano «giù le mani dal Leoncavallo»), ha definito «bella l’dea di tre donne in un unico corpo, soprattutto in un periodo di maschilismo esasperato».

Continua a leggereRiduci