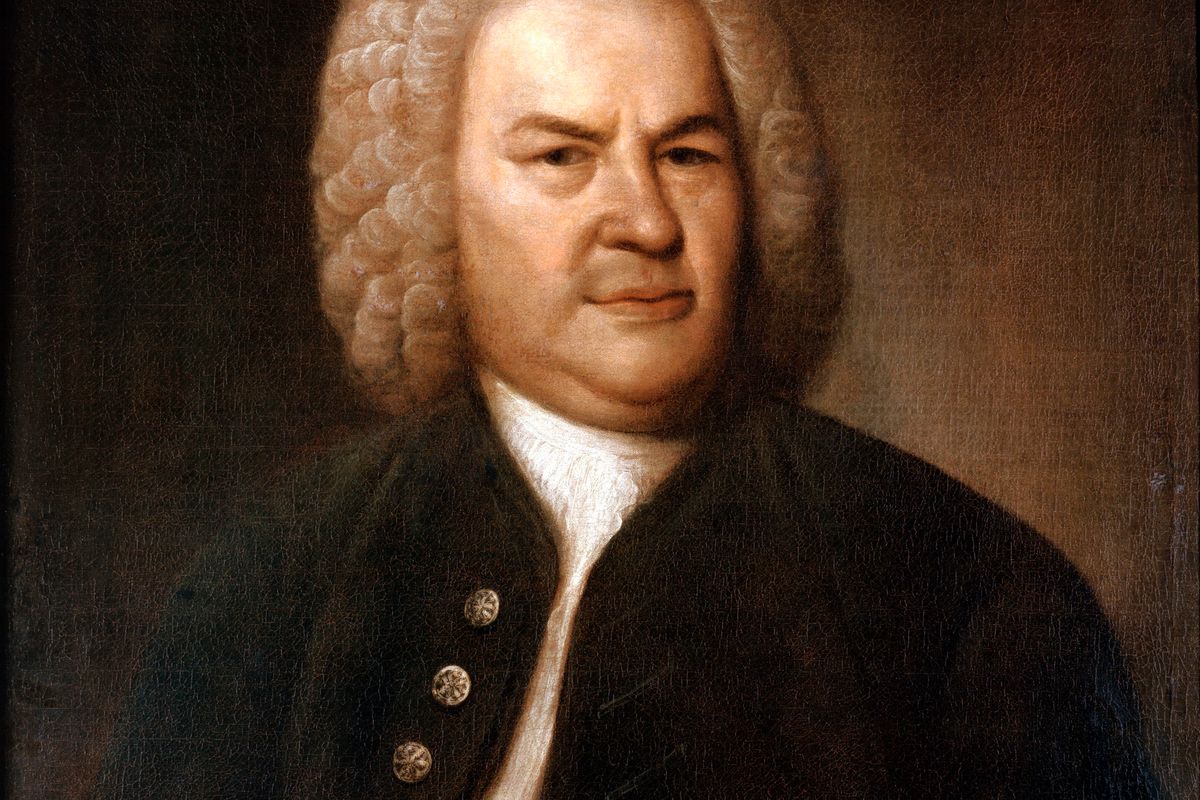

Se Dante avesse conosciuto Johann Sebastian Bach (1685-1750) lo avrebbe definito «Signore dell'Altissimo canto che sopra gli altri com'aquila vola». E anche «Maestro di color che sanno». Bach in tedesco significa ruscello e Beethoven disse «non era un ruscello ma un oceano». Talvolta nei grandi artisti si mescolano insieme i doni della poesia, dell'architettura e della musica con infinite sfumature e variazioni di colore.

Così in certe pagine di Mozart vediamo la bellezza allo stato puro di Raffaello, in certe opere di Michelangelo troviamo la potenza espressiva e drammatica di Beethoven. Ho sempre pensato, leggendo Dante, all'austerità e alla spiritualità di Bach. Goethe definì l'opera di Bach «Un colloquio di Dio con sé stesso, prima della creazione». L'arte, oltre che trasmissione di emozioni, è anche espressione di idee.

Nelle sue opere si avverte la ricerca della poesia descrittiva; questa sua caratteristica non fu compresa dai suoi contemporanei e anche i suoi figli non si resero conto che la sua vera grandezza consisteva nel capire l'essenza dell'elemento musicale, poetico e pittorico.

Il mio Maestro George Enesco, con il quale studiai la Ciaccona, mi disse che non aveva capito Bach fino a tarda età. A farglielo comprendere meglio fu il grande violoncellista Pablo Casals, la cui interpretazione di Bach fu per lui una rivelazione: eseguiva le Suite per violoncello solo, con grande rigore ritmico e al contempo con massima libertà di fraseggio, cosa molto difficile da realizzare e, in lui, questi due elementi coesistevano in modo mirabile. Fino a Casals le Suite per violoncello venivano eseguite in modo accademico e alquanto noioso. Casals ha riscoperto Bach dando una impronta incancellabile ai suoi capolavori. Ho avuto il privilegio di assistere alle sue lezioni dell'Accademia Chigiana di Siena, che sono rimaste tra le più profonde impressioni musicali della mia vita. Ho ancora vivo il ricordo del primo tempo di una Suite per violoncello che lui spiegava pittoricamente come una festa in un villaggio dove le campane della chiesa suonavano gioiosamente in un alternarsi di rintocchi e di scampanellio gioiosi che lui trasportava nel violoncello. Suonai per lui la Ciaccona di Bach che avevo appena studiato con Enesco. Mi disse di fare attenzione a mantenere il ritmo di danza che è alla base della Ciaccona, mentre io eccedevo troppo nell'espressione struggente fino a perdere talvolta l'elemento ritmico che è fondamentale. La Ciaccona è sicuramente l'opera più importante e geniale composta per violino solo. È divisa in tre parti come un trittico in pittura. La prima parte in re minore è solenne e affermativa, con un tema a cui succedono alcune variazioni. Nella seconda parte in maggiore, il tempo sembra calmarsi per dare luogo a una profonda meditazione spirituale. La terza parte si conclude in modo liberatorio fino a ripetere il tema iniziale. In tutta la Ciaccona si alternano momenti di invocazione di incredibile intensità a momenti di serenità e pace. Nelle sonate e partite per violino solo, Bach rivela una conoscenza così profonda del violino da risultare insuperabile nel tempo, per l'incredibile varietà di sonorità ricavata da un solo strumento che viene trasformato a volte in orchestra, in organo, in coro a 4 voci, e difatti con Bach lo strumento diventa polifonico: polifonico dal greco, molte voci insieme.

Alla fine del '500 il solo modo per eseguire il corale era il coro. Verso la metà del diciassettesimo secolo, l'organo si sostituì ad esso. Questa innovazione fu imposta oltre che dal perfezionamento raggiunto dall'organo, dal miserevole stato di povertà in cui venne a trovarsi la Germania dopo la guerra dei 30 anni tra protestanti e cattolici. Dato che per mancanza di mezzi la maggior parte dei comuni non poteva mantenere un coro, in Germania si cominciò a sostituirlo con l'organo. Nella cittadina di Arnstad dove Bach suona l'organo, il consiglio municipale rimprovera il giovane artista perché svia i fedeli con le sue variazioni sull'accompagnamento del corale. La differenza tra Bach e i suoi contemporanei è che lui sente la musica poeticamente e non si accontenta di trattare solo la melodia ma vuole insieme musica e poesia.

Bach, dopo la morte della prima moglie, Maria Barbara, dalla quale ebbe sette figli, sposò in seconde nozze Anna Magdalena che gli dette altri tredici figli. Preziose furono le sue testimonianze della vita di Bach. «La prima volta che lo udì suonare l'organo nella chiesa di Santa Caterina ad Amburgo, passandovi dinnanzi mi prese il desiderio di entrarvi e dare una occhiata a quell'organo famoso», racconta la donna. «Mentre aprivo la porta udì che qualcuno stava suonando e mi parve che una meravigliosa musica si spandesse all'intorno, proprio come se un angelo stesse seduto dinnanzi alla tastiera. Perciò mi inoltrai senza far rumore e rimasi in ascolto. Non so davvero per quanto tempo rimasi così, nella chiesa deserta. Rapita dai suoni che udivo, in verità pareva ch'io avessi piantato radici su quelle pietre. Quella musica mi aveva fatto perdere ogni coscienza del tempo, tanto che quando improvvisamente si arrestò sciogliendosi in un meraviglioso gruppo di accordi che riempì lo spazio di vaste vibrazioni, rimasi ancora con lo sguardo rivolto in alto, nella speranza di ascoltare nuove armonie. Invece l'organista, Sebastiano in persona, si avviò per scendere le scalette dell'organo quando la sua attenzione fu attratta verso di me. Per un istante lo guardai turbata dalla sua improvvisa apparizione. Chissà, forse dopo aver udito quella musica divina, io m'attendevo di vedere qualche nobile creatura angelica, anziché un semplice mortale. Poi fui colta da un gran tremito, raccolsi il mio mantello e me ne fuggì come spaventata. Ignoravo chi fosse l'organista e quando a cena raccontai quell'episodio a mio padre, egli esclamò subito: non vi è dubbio, si tratta certamente di Johann Sebastian Bach, che io con alcuni conoscenti andrò a sentire. Gli dirò quanto la mia bimba ammiri la sua musica. Forse se sentirà come canta questo mio piccolo usignolo, tanto gli piacerà la sua voce da indurlo a scrivere una canzone proprio per lei».