È tra le figure che hanno lasciato l'impronta nei secoli; una genialità che ha saputo esprimersi nelle arti, le scienze, ma anche in cucina. Leonardo da Vinci, nel 2019 ricordato a cinque secoli della scomparsa, nell'immaginario collettivo è legato a capolavori quali La Gioconda, L'Uomo vitruviano, anche se, rimanendo in tema di storie a tavola, L'Ultima Cena è un ulteriore capitolo di un'avventura artistica e umana che ha pochi eguali.

Nato nel 1452, da un'unione illegittima tra Piero da Vinci, una famiglia di notai, e l'umile Catarina, donna di servizio del casato. Non riconosciuto, relegato a vivere nei possedimenti agricoli di famiglia, il giovane Leonardo venne adottato da uno zio paterno e dal nonno ottantenne. Di carattere solitario e introverso, manifestò da subito una spiccata attitudine all'osservazione della natura, come ha ben ricordato in una puntuale monografia Carlo Giuseppe Valli nel suo La Pentola di Leonardo (Cierre Edizioni, 2019). Intuendone l'indole artistica il padre lo avviò alla bottega di Andrea del Verrocchio, la maggior fucina di talenti del tempo.

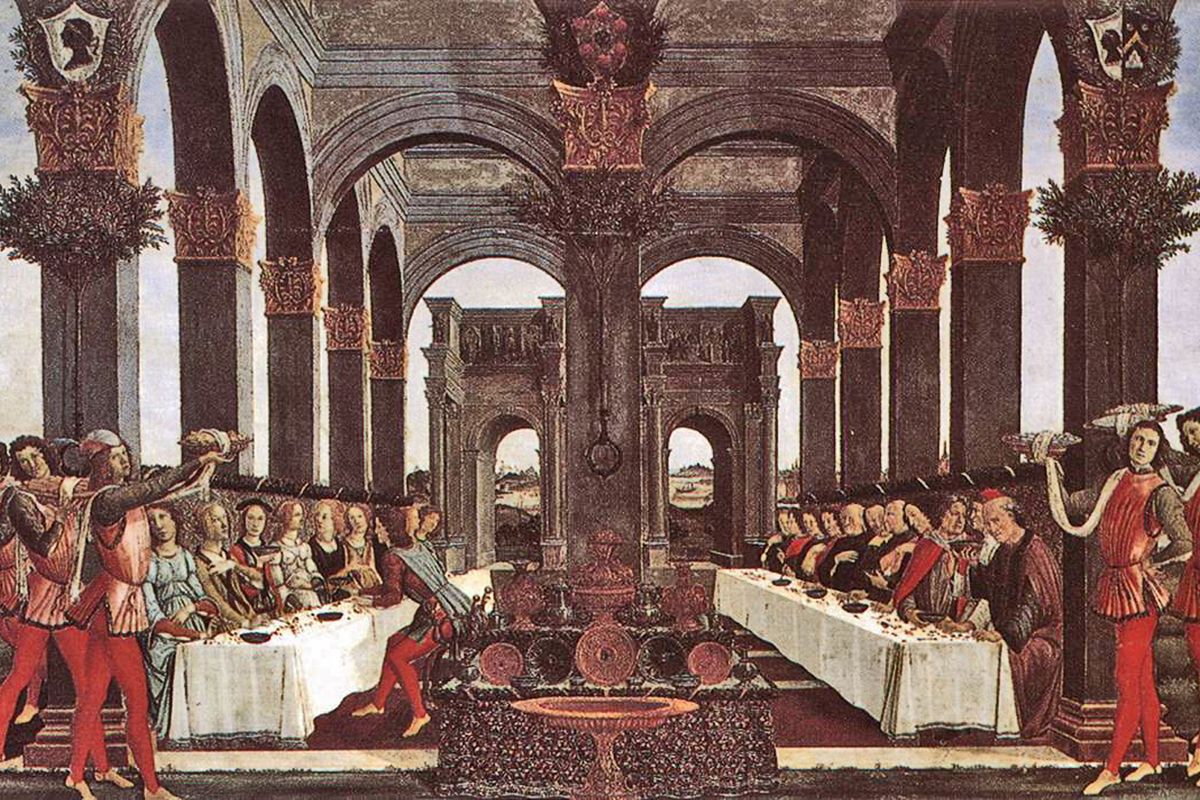

Nelle ore libere, per arrotondare le misere entrate, si industriò in un'arte più materiale, quella dei fornelli, dapprima alla locanda delle Tre lumache e poi delle Tre rane, addirittura in società con il collega Sandro Botticelli. Così racconta un misterioso Codice Romanoff, sulla cui attendibilità molti hanno nutrito legittimi dubbi. Sia come sia, il futuro di Leonardo era destinato a passare per la tavola. Stanco delle arie sull'Arno si presentò con una lettera scritta di suo pugno a Ludovico il Moro, uno dei più potenti signori del tempo. Sottolineava la sua dimestichezza con il progettare innovative macchine belliche, nonché una notevole conoscenza nella gestione del flusso delle acque. Tematiche cui il Moro era particolarmente sensibile. Tale fu l'impatto del messaggio leonardesco che venne subito arruolato, ma come grande scalco dei banchetti di corte, fiduciosi sulla fervida fantasia abbinata ad una indubbia padronanza di marchingegni vari. A quel tempo i banchetti di corte erano una curiosa miscellanea di convivialità e spettacolo. Il debutto fu con il botto, le nozze a Tortona del nipote di Ludovico, Gian Galeazzo Maria Sforza, con Isabella d'Aragona, figlia di Alfonso II, erede al trono di Napoli. Un evento su cui gli storici hanno indagato per i secoli a venire. Non solo scatenò la sua fantasia applicata alle scenografie, ma seppe anche stupire i commensali con vivande consone all'evento epocale. Tra questi il Montebore, un curioso formaggio dalla forma a torta nuziale. Scomparso a metà del Novecento, è stato recentemente riscoperto forse anche grazie ai quarti di nobiltà sforzesca tramandati nei secoli.

Su Leonardo gourmet hanno discettato in molti, pur se i suoi gusti hanno sempre tenuto un livello di contenuta moderazione. Prediligeva una dieta vegetariana: «se una mucca mangia nient'altro che erba e se una pecora non magia nient'altro che erba… perché non potremmo noi tutti mangiare soltanto che erba?». Nei suoi taccuini registrava di tutto, compresa una diligente lista della spesa. Usava l'olio d'oliva, per condire i suoi piatti, ma più spesso l'olio di noci, che poi gli tornava utile pure per i suoi dipinti. La frequentazione delle cucine, vedendo il duro e oscuro lavoro dei suoi addetti, lo portò a considerare con attenzione la progettazione di attrezzature che poi tornassero utili per ridurre la fatica e migliorarne il risultato. Nel Codice Atlantico vi sono progetti relativi a due versioni di girarrosti che avrebbero permesso una cottura completa della carne allo spiedo in ogni sua parte, come alambicchi per la distillazione ricostruiti e visibili al Museo della scienza e della tecnologia di Milano. La visione dei mulini che aveva accompagnato la sua infanzia lo portò a progettare macine da grano o per estrarre olio dalle olive. Macine definite al tempo palmenti, tanto che, «mangiare a quattro palmenti» è ancora oggi indice di godere di una tavola ben imbandita.

Osservava con attenzione il lavoro dei cuochi, tanto da insegnare loro a usare dei coperchi per le pentole. Avrebbero gestito meglio il calore e quindi la cottura. Era il tempo in cui il cibo doveva colpire prima l'occhio, poi l'olfatto (e a questo ci pensava l'arrivo delle spezie, usate con grande generosità) e solo alla fine il gusto. Tanto che Leonardo, autorevole astronomo, ebbe a scrivere «La scoperta di un nuovo piatto è più rilevante, per l'umanità, che la scoperta di una nuova stella». Galileo Galilei sarebbe nato cinquant'anni dopo.

Ma è quando il suo occhio passava dalla cucina alla tavola che restava allibito. Le scene, spesso, erano da grande abbuffata, seppur in un'aura di nobile blasone. Mangiare con le mani era considerata prassi. Solo il cucchiaio godeva di vita propria, in quanto indispensabile per surgere le minestre che davano il via alle danze pantagrueliche. I coltelli servivano a tagliare le carni, e potevano anche essere condivisi. Le forchette erano considerate leziose e oggettivo intralcio alla buona tradizione di portare il cibo in bocca con le tre dita, ma è sull'igiene che scattava il bollino rosso. Leonardo ebbe a lamentarsene con il suo signore e fu così che nacque il tovagliolo, piccoli tessuti, piegati e posti accanto al commensale che, sino ad allora, poteva pulirsi la bocca sulla tovaglia, sul mantello del vicino distratto, i più educati usando molliche di pane.

Probabilmente chi fece esondare l'indignazione del genio che dipinse l'ultima cena fu tale cardinal Albufiero da Ferrara. Tutto l'apparato sforzesco era ai suoi servigi. All'arrivo di un vassoio con verdure abbellite da uova di quaglia e storione, piccole cipolline e succulente foglie di lattuga, questi non fece altro che pescare il meglio con le mani e, finitolo, usare le foglie di lattuga per pulirsi le mani, le labbra e, poi, passare educatamente il tutto al suo vicino esterrefatto. L'attenzione per il dettaglio dell'imbandire si può notare proprio nell'Ultima Cena, laddove un attento Wolfgang Goethe ebbe ad annotare «la tovaglia della cena è resa con compiutezza e finezza». Non fu un esordio facile quello dei tovaglioli tanto che, per gli stupiti commensali, erano oggetto di scherno, tirandoseli l'uno contro l'altro o di provvida dispensa nel portarsi il cibo a casa. Anche perché, all'epoca, in un settore del mercato di Milano, c'era un'area apposita destinata al commercio delle «carni usate».

Ludovico il Moro premiò Leonardo con un terreno ricco di viti di cui restò traccia fino agli anni Venti del Novecento, nella villa degli Atellani. Un bombardamento alleato seppellì sotto le macerie le ultime piante ma, con un ammirabile intervento di archeologia genetica sviluppato grazie all'enologo Luca Maroni e al professor Attilio Scienza, in occasione dell'Expo 2015, si è riusciti a risalire all'origine di quei vitigni, una malvasia di Candia allora in voga nell'Oltrepò pavese. Per cui, nel terzo millennio, tornerà possibile brindare al genio di Leonardo con il nettare che accompagnò le sue ispirazioni, i suoi progetti. Dopo la caduta degli Sforza la vita dell'artista divenne errabonda lungo la penisola, portandolo a terminare la sua opera al servizio di Francesco de Valois, re di Francia che, secondo alcune fonti, nutriva la segreta passione per l'ars culinaria e trovò in Leonardo da Vinci degno confidente e consigliere. Fu in questo periodo che codificò forse l'unica preparazione sua originale, ovvero l'Acquarosa, un distillato, da servire fresco, a base di zucchero, limoni e petali di rosa si dice dalla proprietà afrodisiache. Leonardo morì ad Amboise nel 1519. Nel lascito testamentario non mancò di lasciare parte dei suoi beni al servo di casa, il fedele Batista de Villanis, non dimenticando la cuoca Maturina che, nella quiete domestica, assecondava il suo genio a tavola. Coerente sino in fondo.