120 anni fa i fratelli Wright fecero decollare il primo aereo

- Il 17 dicembre 1903, iniziò l'era degli aeroplani. Non sarebbero mai nati senza la letteratura che, viaggiando tra Europa e Stati Uniti, guidò la diffusione della conoscenza.

- Nell'aprile 1909 Wilbur Wright volò a Centocelle, alla periferia di Roma. La cronaca di quei giorni che posero le fondamenta dell'aviazione italiana.

Lo speciale contiene due articoli.

Sono trascorsi 120 anni da quel giorno a Kill Devil Hills, vicino a Kitty Hawk nella Carolina del Nord, ma nulla si sarebbe potuto fare senza un primo esempio di globalizzazione delle conoscenze, grazie ai servizi postali e alla pubblicazione, o scambio, di libri e ricerche. Il 17 dicembre 1903 Orville Wright completò il primo volo a motore di una macchina più pesante dell'aria, il Flyer, che in 12 secondi percorse 36 metri e 57 centimetri alla velocità di 11 chilometri orari, cambiando il mondo e «rendendolo più piccolo», come scriveranno due decenni dopo il trasvolatore Charles Lindbergh, lo scrittore Antoine de Saint-Exupèry in diverse opere e l'architetto Charles-Édouard Jeanneret-Gris, in arte LeCorbusier, nel suo libro Aircraft, 1935. Tra tutti, immortale la frase di Saint-Ex: «Volare mi libera dalla tirannia delle piccole cose» e quella del grande urbanista all'indomani del suo primo volo: «Quando l'occhio vede chiaramente, la mente decide limpidamente». Ma su quella spiaggia, alternandosi al pilotaggio sdraiati sul loro aeroplano, quel giorno i due fratelli, figli del pastore Milton Wright fecero altri cinque saltelli in aria arrivando a percorrere fino a poco meno di 300 metri e restando in volo per un tempo massimo di 59 secondi, salendo a poco più di tre metri di altezza. Soprattutto, dimostrarono che quanto scritto da altri pionieri prima di loro era corretto, come i due fratelli, Otto e Gustav Lilienthal (oltre 2.000 lanci da una collina con i loro libratori), che nel 1889 curarono l'uscita del libro Il volo degli uccelli come base dell'arte del volo. E anche alle pubblicazioni di un francese trasferitosi a Chicago, Octave Chanute: «Il progresso delle macchine volanti» (1894).

Quanto compreso dai Wright era quindi un po' più esatto di ciò che avevano pensato Leonardo da Vinci nel 1505 (s'avvita nell'aere...) e da Isaac Newton nel 1726: «La forza aerodinamica è differente a seconda della densità del fluido che attraversa». Certamente a dare una spinta al progresso dell'aviazione fu la corsa tecnologica per la supremazia del cielo avvenuta nel secolo scorso, sospinta da due guerre mondiali. Senza, oggi in tutto il mondo non saremmo arrivati a staccare oltre quattro miliardi di biglietti aerei, ad avere 68.000 rotte aeree giornaliere e un numero così ridotto d'incidenti. Eppure se la corsa verso prestazioni sempre maggiori in termini di velocità e quota raggiunta ha dominato i primi cento anni della storia aeronautica, oggi ciò che l'umanità va cercando è altro: puntiamo ad automatizzare i voli perché da qualche decennio abbiamo scoperto che quando accade un incidente, tre volte su quattro è colpa dell'uomo. Non soltanto: da quasi tre decenni i voli supersonici civili non sono così richiesti e nonostante si stia studiando per rendere il celebre «bang» sonico più silenzioso, la stragrande maggioranza degli sforzi in termini di investimenti e ricerca sono oggi concentrati nel cercare metodi di propulsione più puliti, più silenziosi ed efficienti. Che poi vuol dire bruciare meno combustibile per sviluppare la stessa potenza e da questa ricavare la maggiore spinta possibile. Dunque, c'è ancora qualcosa in comune con il problema che ebbero i Orville e Wilbur Wright quando, proprio in cerca di spinta, scelsero di abbandonare l'idea di costruire una macchina volante con le ali battenti a imitazione degli uccelli, come invece fecero quasi tutti gli altri prima di loro, e d'installare un motore che mediante l'elica spingesse l'aria nella direzione opposta al volo. E siccome questa era comunque insufficiente, i due dovettero fare ricorso a una catapulta meccanica, metodo che, seppure oggi sia elettromagnetica e super tecnologica, costituisce ancora il sistema di lancio degli aeroplani militari dalle portaerei. Per capire l'interazione tra flusso d'aria e forme aerodinamiche, per creare l'aeroplano e l'elicottero, che possiamo definire «macchine a fluido», l'umanità ha impiegato circa duemila anni, non bisogna perciò stupirsi se per comprendere appieno la gravità e arrivare a dominarla ci vorranno altri secoli. Ma a rendere possibili le intuizioni dei due fratelli fino a capire che l'aria che «sostentava» era quella che passava sopra l'ala e non sotto, come erroneamente pensarono quasi tutti, furono pensatori e scrittori fin dai tempi di Seneca: «Un giorno qualcuno studierà il cielo, tanto vasto da dover dedicare al suo studio più di un'intera vita», e poi professori universitari come Kirkhoff, Rayleight, Helmolts e altri ancora che resero pubbliche le loro ricerche.

Se in fatto di aerodinamica l'umanità è arrivata a certe soluzioni tecniche lo dobbiamo a scienziati come Antonio Ferri, pioniere dell'ipersonica, ai fratelli tedeschi Walter e Reimar Horten, alle soluzioni meccaniche del costruttore Hugo Junkers (proprio quello dei bombardieri tedeschi), ai calcoli di Wilheim Kutta, che capì gli errori e i limiti dei ragionamenti settecenteschi di Danielle Bernoulli in fatto di pressione e velocità dei fluidi, e di quanto sviluppò il professore di meccanica russo Nikolai Joukowsky (1847-1921), che scrisse la relazione matematica tra portanza generata dall'ala e circolazione dell'aria attorno a un corpo, fenomeno al quale lavoreranno l'inglese Frederick Lanchester, Ludwig Prandtl e il suo allievo Max Munk. Ma tra formule e ipotesi, mai mancò neppure la poesia: Lanchester, ricordando l'osservazione dei gabbiani, scrisse: «Fu uno di quei rari momenti di vita in cui ebbi la sensazione che scienza e poesia si fondessero per irradiare insieme la luce rivelatrice della conoscenza». Essenziale, come il suo carattere duro imponeva, ciò che riportò Katharine Wright, autoritaria sorella di Orville e Wilbur, per descrivere quanto accadde quel 17 dicembre ai cronisti francesi: «And then, one day, it flew». E poi, un giorno, esso volò.

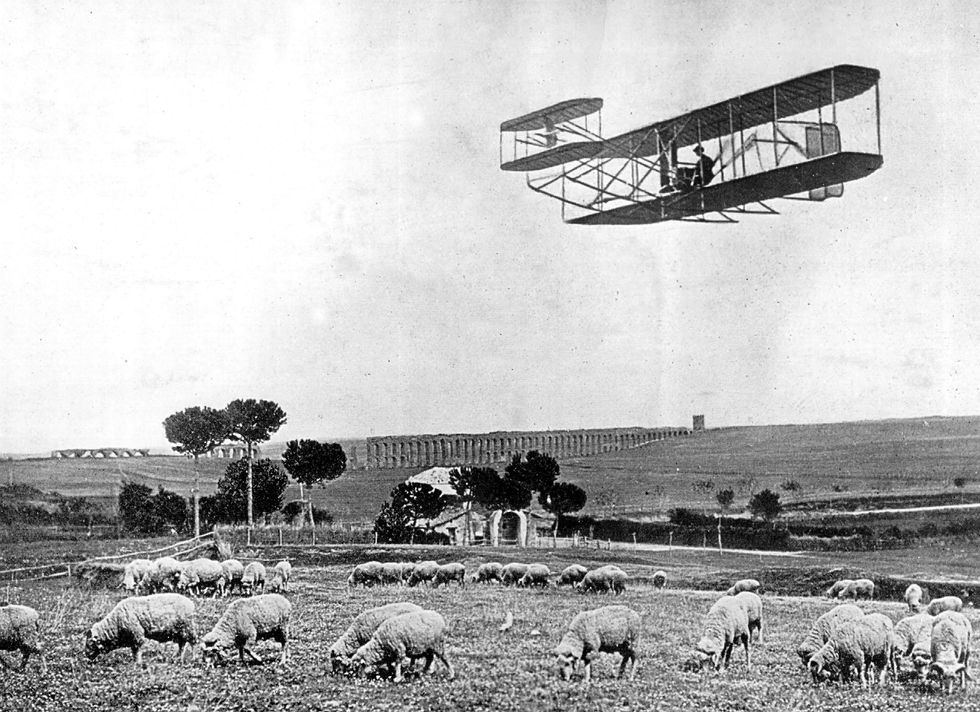

Wilbur Wright sorvola i pascoli di Centocelle. Aprile 1909 (Getty Images)

Nell’aprile del 1909 la dolce campagna di Centocelle divenne teatro della nascita dell’aviazione italiana. A tenere il battesimo solenne furono nientemeno che gli inventori del volo a motore, i fratelli Orville e Wilbur Wright, che nel 1903 a Kitty Hawk, North Carolina, portarono felicemente in volo il loro Flyer cambiando il corso della Storia. Meno di sei anni dopo quel primo volo, quella parte di campagna romana dall’aspetto ancora bucolico come quello dipinto dai grand tourers del secolo precedente, diventerà la terra di quel progresso inarrestabile che proiettò il mondo nel «secolo breve».

A Roma Wilbur e Orville Wright approdarono grazie all’intercessione di colui che sarà considerato il pioniere assoluto del volo a motore in Italia, Mario Calderara. Uomo di mare e di monti (era figlio di un generale degli Alpini e fece l’accademia navale alla Spezia) scelse la via dell’aria quando il sogno del volo parve essere a portata di mano. Studiò i primi esperimenti sul volo a vela e nel 1905 ebbe notizia del successo dei due fratelli americani. Negli anni che seguirono Calderara era riuscito ad entrare in contatto con i Wright grazie alla corrispondenza epistolare, che permise al futuro pilota italiano di sperimentare i segreti dei due fratelli in una serie di brevi voli su un aliante trainato da una nave, autocostruito nel 1907.

L’amicizia che nacque dalle molte lettere che attraversarono l’Atlantico fu la base dell’invito in Italia per Orville e Wilbur, che si trovavano in tour nel vecchio Continente nella primavera del 1909. Assieme al maggiore del Genio Mario Moris e all’aerostiere Umberto Savoja, il pioniere Calderara ottenne il benestare dei due aviatori americani, che programmarono per il mese di aprile le loro dimostrazioni in Italia dopo averlo incontrato in Francia durante un’esibizione a Le Mans.

Centocelle ed i suoi prati a pascolo, prima che la zona diventasse uno dei quartieri più popolosi di Roma, divenne così la prima aviosuperficie italiana. Il luogo era stato scelto dal Genio militare per i campi e le esercitazioni e i due fratelli Wright vi giunsero in sordina trovando alloggio nei paraggi, ospiti nella villa del conte Giulio Macchi di Cellere. Nei pressi del campo di volo era stato allestito un hangar in legno, dove il Flyer fu riassemblato dopo il viaggio in treno dalla Francia. Ai comandi del biplano sarà il solo Wilbur, perché Orville era ancora zoppicante per le conseguenze di un grave incidente avvenuto l’anno precedente negli Stati Uniti.

L’attesa fu trepidante durante i giorni necessari alla preparazione del volo. E la voce della presenza dei due aviatori americani trapelò nella Capitale originando un flusso di curiosi verso i prati di Centocelle, tenuti a debita distanza dalla sicurezza organizzata dall’Arma del Genio. Verso le 18.30 del 16 aprile 1909 improvvisamente i soldati aprirono le porte del fabbricato che nascondeva la macchina delle meraviglie e poco dopo comparvero un pilone a cui era collegato un grosso peso e un binario, perché l’aeroplano dei Wright necessitava di una spinta iniziale per il decollo, per poi rimanere in volo grazie alle due eliche spingenti mosse dal motore a 4 cilindri da soli 28 Hp progettato dagli stessi Wright.

Wilbur comparve poco dopo, il viso ossuto e l’andatura composta. Le cronache raccontano di un personaggio estremamente riservato ma non scortese, totalmente concentrato sugli ultimi controlli effettuati fischiando un’aria della «Vedova allegra». Prese posto ai comandi e il biplano scivolò sul binario di lancio, staccandosi da terra poco più avanti e imbardando leggermente sulla sinistra. Dopo un passaggio appena sopra l’hangar, il Flyer di Wilbur puntò verso la dolce campagna romana, ad una quota intorno ai 40 metri e alla velocità di circa 60 Km/h. Sotto gli occhi di una folla semiparalizzata dallo stupore, la macchina volante rimase in aria per circa 10 minuti, compiendo evoluzioni attorno alla torre di Centocelle e sopra le teste di quelli che ebbero la fortuna di assistere personalmente ad un balzo enorme della storia. Quindi il Flyer effettuò un dolce atterraggio quando già le prime stelle brillavano sul cielo di Roma.

Wilbur Wright effettuò altri voli nei giorni seguenti. Il 17 aprile portò in volo l’amico Mario Calderara, che diventerà il titolare del brevetto di volo italiano n.1. E fu suo passeggero anche un «vecchio» della politica nazionale, l’ex primo ministro Sidney Sonnino, all’epoca sessantenne. Il pilota e l’onorevole furono protagonisti di un volo con brivido finale perché, dopo alcuni minuti, gli astanti videro scomparire il biplano nei pressi della via Casilina. Quando furono raggiunti, i due occupanti erano tranquillamente atterrati per uno scrupolo di Wright, che aveva sentito una piccola irregolarità del motore ed aveva deciso di scendere in anticipo.

I voli romani proseguirono fino alla fine del mese di aprile, periodo durante il quale Wright istruì Calderara e Savoja alla guida del Flyer. Durante le prove di volo a Centocelle, Wilbur fu in grado di portare per la prima volta in volo il suo aereo senza l’ausilio del pilone di lancio, altro importante passo verso l’era dell’aviazione.

In quei giorni dell’entusiasmo sui prati della periferia romana ebbe le sue fondamenta l’aviazione italiana, che ben presto primeggerà nel mondo dei pionieri del volo. Meno di due anni dopo la visita dei fratelli Wright, gli italiani sperimentarono l’uso dell’aeroplano in campo militare con la guerra Italo-turca del 1911-12, quando per la prima volta nella storia fu effettuato un bombardamento aereo. Anche la campagna di Centocelle fu segnata per sempre da quell’aprile del 1909. Quei pianori ancora vergini seguiranno l’evolversi dell’aviazione nazionale con la fondazione dell’aeroporto omonimo, dove il 4 aprile 1923 nacque l’Arma aeronautica. Rimase in servizio fino a tutti gli anni Settanta fino alla progressiva dismissione. Oggi vi ha sede il nuovo Palazzo Guidoni, che ospita il Segretariato Generale della Difesa. Le sue grandi finestre a specchio si affacciano proprio sul terreno da cui il piccolo e scoppiettante Flyer decollò, indicando il percorso alla storia dell’aeronautica italiana.