2021-03-31

Un’alternativa è possibile rispetto al tutto chiuso: il lasciapassare di Tubinga

(Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

Da 15 giorni l'esperimento della città tedesca: dopo un tampone rapido negativo, un ticket giornaliero per vivere come prima. E il tasso di positività è rimasto costante.Entro il 7 aprile le 12 città ospitanti, per noi Roma, devono decidere sullo stadio aperto.Lo speciale contiene due articoli.I puristi della libertà e gli incontentabili dell'antistatalismo diranno che non è il massimo, che non si può vivere stando sempre con un pezzo di carta in mano. E ovviamente ci sarebbe del vero anche in obiezioni di questo tipo. Ma se l'essenza della saggezza è scegliere il male minore, va guardato con estrema simpatia l'esperimento di Tubinga, in Germania, dove da un paio di settimane l'amministrazione del sindaco Boris Palmer (49 anni, dei Verdi) ha messo in campo una trovata degna del proverbiale uovo di Colombo: una soluzione semplice quanto efficace. E per questa via, la nota località (meno di 100.000 abitanti, forse la più celebre città universitaria, sul fiume Neckar, a sud di Stoccarda) si è conquistata una libertà pressoché totale, sconosciuta al resto della Germania, in particolare per ciò che riguarda la possibilità di aprire (per gli esercenti) e di frequentare (per tutti i cittadini) i cosiddetti locali ritenuti «non essenziali», secondo l'orribile e burocratica espressione che ha condannato alla chiusura una valanga di negozi. Di che si tratta? Della possibilità di ottenere un tagesticket, cioè un ticket di giornata, un permesso giornaliero per girare, fare shopping, entrare ovunque, andare al cinema, frequentare ristoranti, pranzare all'aperto, vivere normalmente come prima. E cosa occorre per conquistarsi questo lasciapassare quotidiano? O la vaccinazione (cosa che però, anche in Germania, è ancora un «privilegio» per pochissimi), o un certificato medico che metta nero su bianco la guarigione, oppure (ecco la terza opzione a disposizione di chiunque) l'esito negativo di un test rapido effettuato in giornata. Insomma, fai un tampone negativo e vivi la vita di prima. C'è da immaginare il panico dei chiusuristi ossessivi, dei talebani del lockdown, dei mistici dei divieti, che - leggendo la notizia - si affretteranno a fare esorcismi contro il rischio di «focolai». E invece no: l'esperimento, per ora, funziona alla grande: con un ritmo di 4.000 tamponi al giorno, dal 16 marzo, il tasso di positività è rimasto bassissimo e costante. Tutto sotto controllo, quindi: si può tornare a vivere senza che ciò sia viatico di chissà quali sciagure. Il sindaco Palmer mette le cose in modo lineare e ragionevole: «Penso che abbiamo la responsabilità di dare una prospettiva e un'opportunità. Quando si viene sottoposti al test, ci si può muovere liberamente come prima e godersi la vita in città. È quello che volevamo tentare». Lisa Federle, responsabile anti pandemia in città, conferma i dati rassicuranti della sperimentazione: «Per ora l'incidenza a Tubinga non è aumentata. I numeri restano bassi, anche se è tutto aperto e per quanto adesso da noi ci sia abbastanza vita e movimento». E conclude indicando cittadini e passanti: «Guardate la gente qui, chiedete a loro. Non finiscono di ringraziarci».E in effetti le immagini dei servizi televisivi e online parlano chiaro: persone allegre che girano, sia pure rispettando le distanze e indossando la mascherina, locali dove si mangia, negozi del centro storico tornati a rifiorire, e anche turisti che arrivano in camper o con altri mezzi. Con una certa irritazione di Angela Merkel, l'esperimento (che durerà almeno fino al 18 aprile) promette di moltiplicarsi qua e là, e c'è già chi tenta di «esportarlo» in altri lander, clonando il tentativo dal Baden Wurttemberg (dove si trova Tubinga) anche altrove, ad esempio in Baviera. Ovunque c'è desiderio di superare una situazione di sostanziale chiusura dei negozi «non essenziali» che complessivamente, in Germania, si trascina da metà dicembre. Naturalmente, gli avversari del progetto obiettano che Tubinga è una città piccola, e che le condizioni non sono facilmente replicabili in una dimensione più grande. Sarà: ma qualcosa occorrerà pur fare nelle situazioni in cui (vale per la Germania, per l'Italia e per il resto dei Paesi Ue) la campagna vaccinale procede con lentezza eccessiva. Restano infatti almeno due osservazioni indiscutibilmente positive dopo il racconto dei fatti. La prima: ci era stato detto per mesi, in tutto il primo periodo della pandemia, a inizio 2020, che sarebbe stato desiderabile arrivare in futuro a «convivere con il virus», prima della vittoria finale attraverso il buon esito della campagna vaccinale. Ecco, siamo proprio qui: siamo esattamente al punto in cui occorrerebbe «convivere», evitando restrizioni tali da ammazzare l'economia o da rendere permanente un lockdown strisciante. Tubinga ha scelto questa strada di «convivenza» intelligente. La seconda: un modello alternativo è dunque possibile, e si possono cercare altre strade rispetto alla soluzione unica «chiusurista». I profeti del panico, non solo in Italia, vorrebbero imporre un solo modello, la segregazione delle persone. E invece esperimenti diversi possono essere tentati: e proprio i numeri dei contagi sotto controllo, ormai da due settimane a Tubinga, mostrano che un livello accettabile di esposizione al rischio non determina affatto conseguenze letali. Anzi, fa rifiorire l'economia e lo spirito delle persone. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/unalternativa-e-possibile-rispetto-al-tutto-chiuso-il-lasciapassare-di-tubinga-2651259063.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-uefa-non-rinuncia-al-pubblico-l-italia-forse-rinuncia-all-europeo" data-post-id="2651259063" data-published-at="1617130802" data-use-pagination="False"> La Uefa non rinuncia al pubblico. L'Italia forse rinuncia all'Europeo A stimolare una svolta nell'emergenza sanitaria, più che i virologi in disaccordo tra loro e le star dei social che si fanno iniettare il siero anti Covid sbandierandolo ai quattro venti, potrebbe pensarci lo sport nazionalpopolare per eccellenza. Manca poco all'inaugurazione dei Campionati europei di calcio - il fischio d'inizio è fissato all'11 giugno, dopo il rinvio dell'anno scorso a causa della pandemia -, manca ancor meno al 7 aprile, data indicata dall'Uefa per conoscere quali Paesi saranno disposti a far disputare le partite con il pubblico negli stadi. La competizione sarà itinerante, abbraccerà 12 sedi sparse sul continente. Ma a condizione di assicurare la presenza dei tifosi sugli spalti. Logico pensare che la nazione incapace di mantenere l'impegno subirebbe un danno economico non irrilevante, oltre alla figuraccia d'immagine. Il presidente Uefa, l'avvocato sloveno Aleksander Ceferin, è stato drastico: «Stiamo lavorando a diversi scenari, l'opzione di giocare una qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno supporter sugli spalti durante i match». Chi non se la sentisse, finirebbe depennato dall'elenco. Continua Ceferin ai microfoni di Sky Sport: «Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali previste, se ciò non fosse praticabile, si andrà avanti in 10 o 11 Paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste. Se una città proponesse uno scenario a porte chiuse, gli incontri inizialmente previsti in quella sede potrebbero essere spostati altrove». L'uso del condizionale fa sottintendere che ci siano margini di trattativa, ma il senso è chiaro. Su un campo silenzioso, circondato soltanto da telecamere, non si gioca. Le città ospitanti avranno tempo fino al 7 aprile per comunicare all'Uefa la loro decisione, dopodiché si svolgerà una riunione del comitato esecutivo, fissata per il 19 aprile. C'è già chi sta scaldando i motori per abbracciare la prospettiva. Sabato 27 marzo, ad Amsterdam, durante Olanda-Lettonia, sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, la Federcalcio olandese ha aperto i cancelli a 5.000 tifosi risultati negativi al Covid. I biglietti sono stati venduti in poco più di mezz'ora, l'esperimento è arrivato dopo quelli già effettuati in occasione delle partite Nec-De Graafschap e Almere City-Cambuur, con 1.300 persone sulle tribune e un solo positivo al termine delle due gare. La dinamica di accesso agli impianti prevederebbe regole precise: compilare un'autocertificazione con le condizioni di salute fino a 24 ore prima della partita, presentare l'attestazione di un valido test per il Covid risultato negativo, sottoporsi a rilevamento della temperatura, un ulteriore tampone rapido all'ingresso. Nei match olandesi, i tifosi sono stati divisi in comparti distinti. In alcune aree era obbligatoria la mascherina, in altre era sufficiente il distanziamento. Il diktat di Ceferin comporta risvolti politici. La sfida inaugurale degli Europei tra gli azzurri e la Turchia si dovrebbe tenere proprio allo Stadio Olimpico di Roma, un cambio di programma implicherebbe ricadute psicologiche sulle squadre, un danno economico per l'indotto derivante dall'evento e un'onta istituzionale considerevole. A oggi, assieme allo stadio di Roma, le altre sedi ospitanti sono Baku, Copenhagen, Londra, Monaco di Baviera, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao, Budapest.

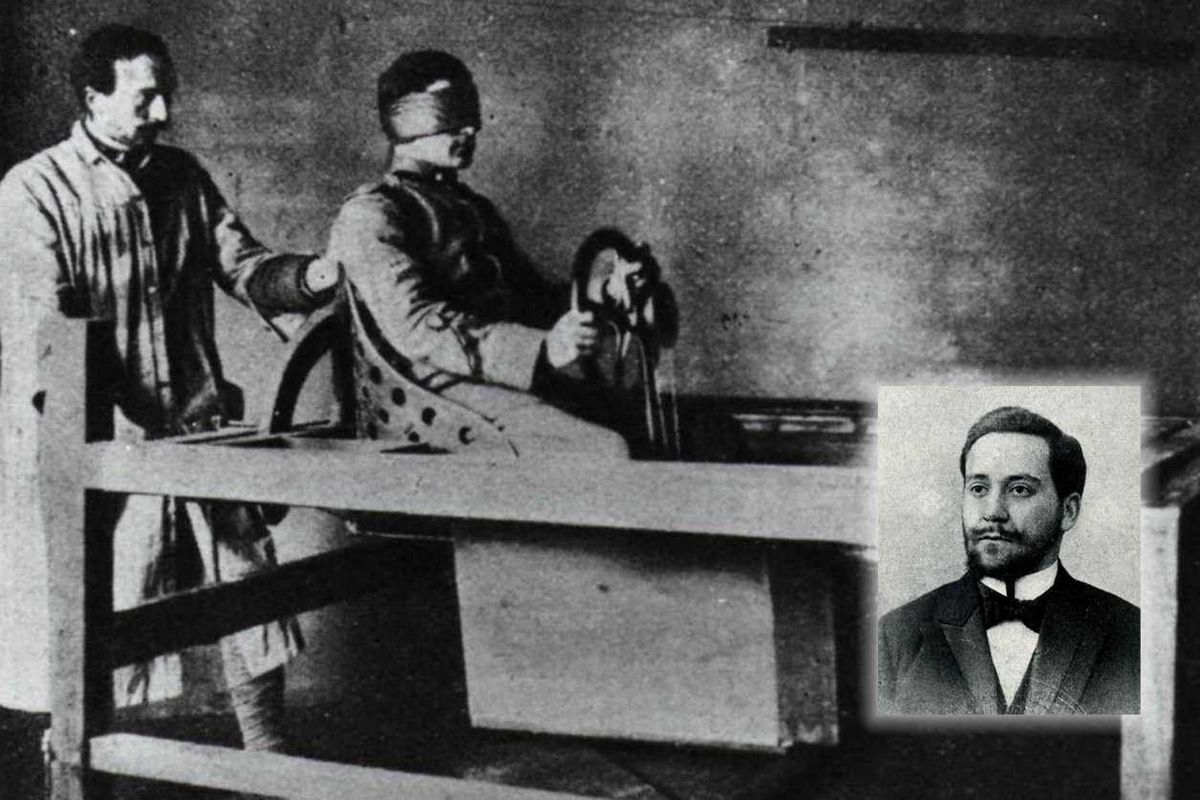

Il simulatore a telaio basculante di Amedeo Herlitzka (nel riquadro)

Gli anni Dieci del secolo XX segnarono un balzo in avanti all’alba della storia del volo. A pochi anni dal primo successo dei fratelli Wright, le macchine volanti erano diventate una sbalorditiva realtà. Erano gli anni dei circuiti aerei, dei raid, ma anche del primissimo utilizzo dell’aviazione in ambito bellico. L’Italia occupò sin da subito un posto di eccellenza nel campo, come dimostrò la guerra Italo-Turca del 1911-12 quando un pilota italiano compì il primo bombardamento aereo della storia in Libia.

Il rapido sviluppo dell’aviazione portò con sé la necessità di una crescente organizzazione, in particolare nella formazione dei piloti sul territorio italiano. Fino ai primi anni Dieci, le scuole di pilotaggio si trovavano soprattutto in Francia, patria dei principali costruttori aeronautici.

A partire dal primo decennio del nuovo secolo, l’industria dell’aviazione prese piede anche in Italia con svariate aziende che spesso costruivano su licenza estera. Torino fu il centro di riferimento anche per quanto riguardò la scuola piloti, che si formavano presso l’aeroporto di Mirafiori.

Soltanto tre anni erano passati dalla guerra Italo-Turca quando l’Italia entrò nel primo conflitto mondiale, la prima guerra tecnologica in cui l’aviazione militare ebbe un ruolo primario. La necessità di una formazione migliore per i piloti divenne pressante, anche per il dato statistico che dimostrava come la maggior parte delle perdite tra gli aviatori fossero determinate più che dal fuoco nemico da incidenti, avarie e scarsa preparazione fisica. Per ridurre i pericoli di quest’ultimo aspetto, intervenne la scienza nel ramo della fisiologia. La svolta la fornì il professore triestino Amedeo Herlitzka, docente all’Università di Torino ed allievo del grande fisiologo Angelo Mosso.

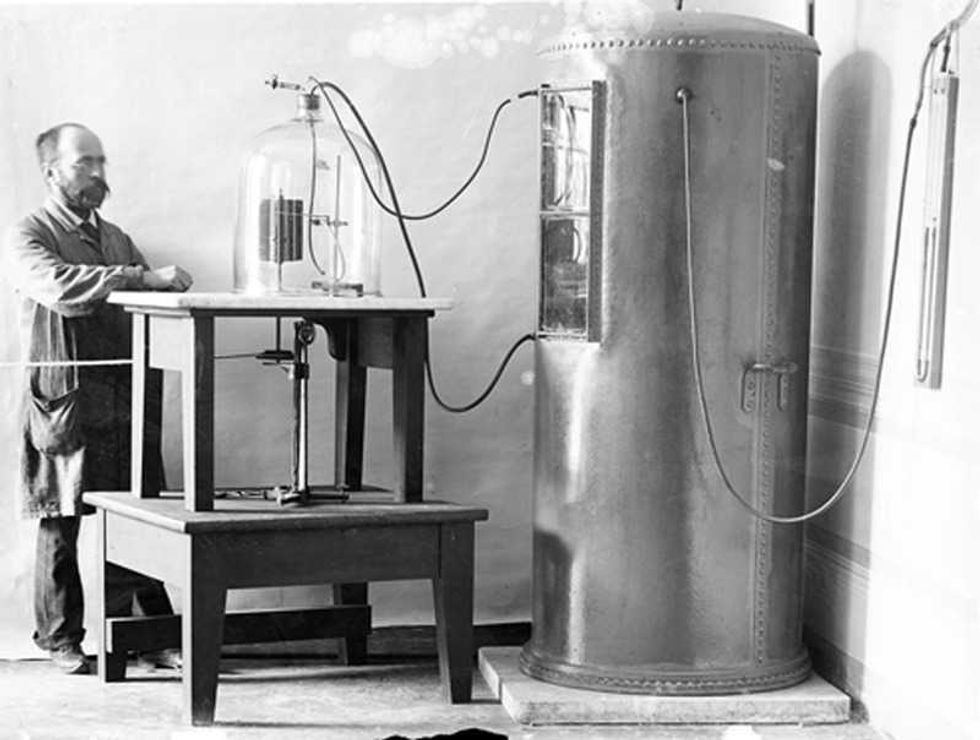

Sua fu l’idea di sviluppare un’apparecchiatura che potesse preparare fisicamente i piloti a terra, simulando le condizioni estreme del volo. Nel 1917 il governo lo incarica di fondare il Centro Psicofisiologico per la selezione attitudinale dei piloti con sede nella città sabauda. Qui nascerà il primo simulatore di volo della storia, successivamente sviluppato in una versione più avanzata. Oltre al simulatore, il fisiologo triestino ideò la campana pneumatica, un apparecchio dotato di una pompa a depressione in grado di riprodurre le condizioni atmosferiche di un volo fino a 6.000 metri di quota.

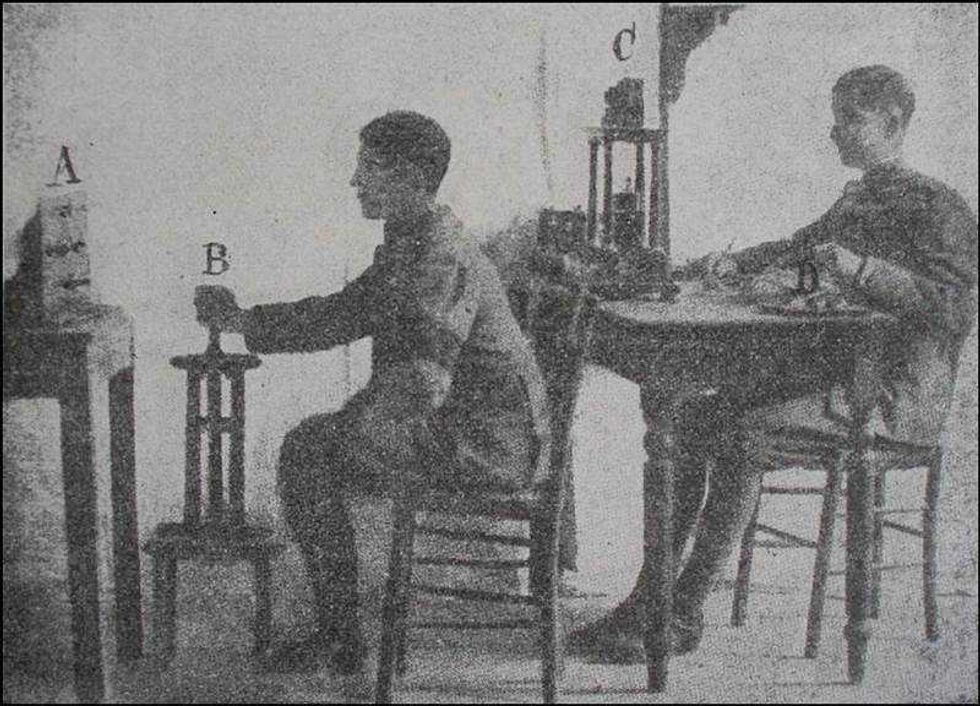

Per quanto riguardava le capacità di reazione e orientamento del pilota in condizioni estreme, Herlitzka realizzò il simulatore Blériot (dal nome della marca di apparecchi costruita a Torino su licenza francese). L’apparecchio riproduceva la carlinga del monoplano Blériot XI, dove il candidato seduto ai comandi veniva stimolato soprattutto nel centro dell’equilibrio localizzato nell’orecchio interno. Per simulare le condizioni di volo a visibilità zero l’aspirante pilota veniva bendato e sottoposto a beccheggi e imbardate come nel volo reale. All’apparecchio poteva essere applicato un pannello luminoso dove un operatore accendeva lampadine che il candidato doveva indicare nel minor tempo possibile. Il secondo simulatore, detto a telaio basculante, era ancora più realistico in quanto poteva simulare movimenti di rotazione, i più difficili da controllare, ruotando attorno al proprio asse grazie ad uno speciale binario. In seguito alla stimolazione, il pilota doveva colpire un bersaglio puntando una matita su un foglio sottostante, prova che accertava la capacità di resistenza e controllo del futuro aviatore.

I simulatori di Amedeo Herlitzka sono oggi conservati presso il Museo delle Forze Armate 1914-45 di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Continua a leggereRiduci