Altra retorica sull’Europa «al bivio». Dopo 30 anni non si è ancora mossa

E l'Europa dov'è? Al bivio. Leggi gli editorialoni dei giornali importanti, senti le parole gentili e soprattutto gentiloni, ti affacci nei ritrovati meeting estivi benedetti dal cielo e soprattutto dalla politica, e senti sempre lo stesso ritornello. L'Europa dov'è? Al bivio. E poi «l'Europa deve scegliere», e «l'Europa deve diventare grande», e «deve darsi una politica comune», «una linea comune», ovviamente anche l'«esercito comune», e «non si può più rimandare», e «bisogna fare presto». Ma santi numi: sono almeno trent'anni che bisogna fare presto. Sono trent'anni che ripetono lo stesso ritornello: non sono ancora stanchi? Io sì. Non ne posso più. Non ne posso più di sentire questa retorica dell'Europa al bivio. Che diavolo ci fa l'Europa ferma al bivio da trent'anni? Possibile che non abbia ancora deciso quale strada prendere? Le sono venute le ragnatele al radiatore? La muffa alle ruote? E possibile che nessuno abbia pensato, nel frattempo, di fornirle almeno un navigatore?

Era il 1991, scoppiava la guerra in Jugoslavia, l'assedio di Vukovar, i massacri in Krajina. Ed eravamo già tutti lì a chiederci dove fosse l'Europa. E ovviamente era già al bivio. Immobile. Sempre quel bivio. Lo stesso. Io ero un giovane giornalista, alle prime armi, e ci credevo ancora quando leggevo sulle colonne dei giornaloni: «Non si può rimandare, bisogna fare presto». Poi vennero Sarajevo, Mostar, i massacri, la pulizia etnica, la guerra del Kosovo e qualche dubbio mi venne, a dir la verità. Ma poi ascoltavo loro, i grandi editorialisti, gli intelligenti, quelli bravi, sentivo che ripetevano sempre lo stesso ritornello, imperterriti, e quasi mi convincevo. Dov'è l'Europa? Al bivio. Sempre lì, ferma. Senza sapere da che parte andare. Senza sapere nemmeno che cosa dire. Senza nemmeno sapere con che voce parlare. «Qual è il numero di telefono dell'Europa?», ci sfotteva Henry Kissinger agli inizi degli anni Settanta. È passato mezzo secolo e quel numero di telefono non l'abbiamo trovato. O, se l'abbiamo trovato, è sempre occupato.

Così anno dopo anno, stagione dopo stagione, sono invecchiato sentendo ripetere la stessa solfa dell'Europa al bivio. In tutte le grandi crisi internazionali, da Mogadiscio a Kuwait City, dalla Cecenia all'Algeria, dalla Libia all'Egitto fino arrivare oggi all'Afghanistan, tutte le volte che si cercava l'Europa, lei niente, era sempre ferma lì, a quel maledetto bivio. Inossidabile. Immarcescibile. E per di più muta. Mai infatti che dall'Europa sia uscita una parola chiara. Soprattutto: mai che sia uscita una parola unica. Sul bombardamento a Gheddafi, nel 2011, i Paesi dell'Ue riuscirono addirittura a litigare due volte nel giro di poche ore: prima sulla necessità di attaccare, poi su chi doveva comandare l'attacco. E quando, nel settembre 2013, al G20 di San Pietroburgo Stati Uniti e Russia si fronteggiarono sull'intervento in Siria, metà Europa si schierò con Washington, l'altra metà con Mosca. L'Italia, per non smentirsi, ovviamente si schierò con tutti e due. E infatti firmò entrambe le mozioni. «Bisogna cambiare, ci vuole una politica comune, una linea comune», scrissero allora i soliti intelligentoni. Ovviamente eravamo al bivio. Lo stesso bivio di oggi. Il mondo, in questi trent'anni, si è mosso molto. A volte anche freneticamente. L'Europa no. L'Europa non si muove. Arrivano barconi di immigrati in Sicilia? L'Europa non si muove. S'infiamma la rotta balcanica? L'Europa non si muove. La Francia chiude le frontiere a Ventimiglia? L'Europa non si muove. L'Europa non si muove mai. Sempre ferma al bivio. Ricordate il caso dei nostri marò processati in India? «Deve muoversi l'Europa», scrivevano già allora i giornaloni. Ma l'Europa non si mossa. E la crisi in Iran? «Deve muoversi l'Europa», ripeterono i giornaloni. Ma l'Europa niente, sempre lì, inossidabile, ferma al bivio, piantata come un semaforo, come un cartello stradale, come un palo della luce. «L'azione diplomatica dell'Europa è una specie di albero di Natale in cui ognuno appende quello che vuole», disse il primo ministro degli Esteri Ue, Javier Solana. Era il 2001. Vent'anni fa. Da allora che cos'è cambiato? Nulla, a parte i nomi dei ministri degli Esteri che si sono succeduti viaggiando molto senza muoversi mai. E allora perché, oggi, prenderci in giro con chili di retorica sparsi sulle tragedie aperte?

«Serve un esercito europeo», dice il commissario europeo Paolo Gentiloni al meeting di Rimini. Oh bella, mi sembra di averla già sentita. Almeno un miliardoduecentomilacinqucentosettantasette volte. O forse settantotto o settantanove, non lo so, ho perso il conto. L'esercito europeo nacque ufficialmente nel novembre 2000. Già a dicembre di quell'anno dicevano che «serve un esercito europeo» perché di quello che avevano appena creato non sapevano che farsene. Ancora oggi, dopo vent'anni, non solo non esiste l'esercito europeo, ma gli eserciti europei non sono in grado di dialogare fra di loro. E dovrebbe cambiare adesso? Perché? Dovremmo crederci? Hanno costruito un'Europa sbagliata, pensando di poter unificare tutto a partire dalla moneta. Hanno sbagliato. Adesso almeno ci risparmino la retorica sul «bisogna fare presto», perché che lo sanno che presto non si farà mai. E la smettano, per cortesia, di ripetere che l'Europa è al bivio. Perché se uno da trent'anni sta fermo a un bivio, vuol dire che ha perso i pezzi o la ragione. Nel primo caso ci vuole un carro attrezzi. Nel secondo, l'ambulanza.

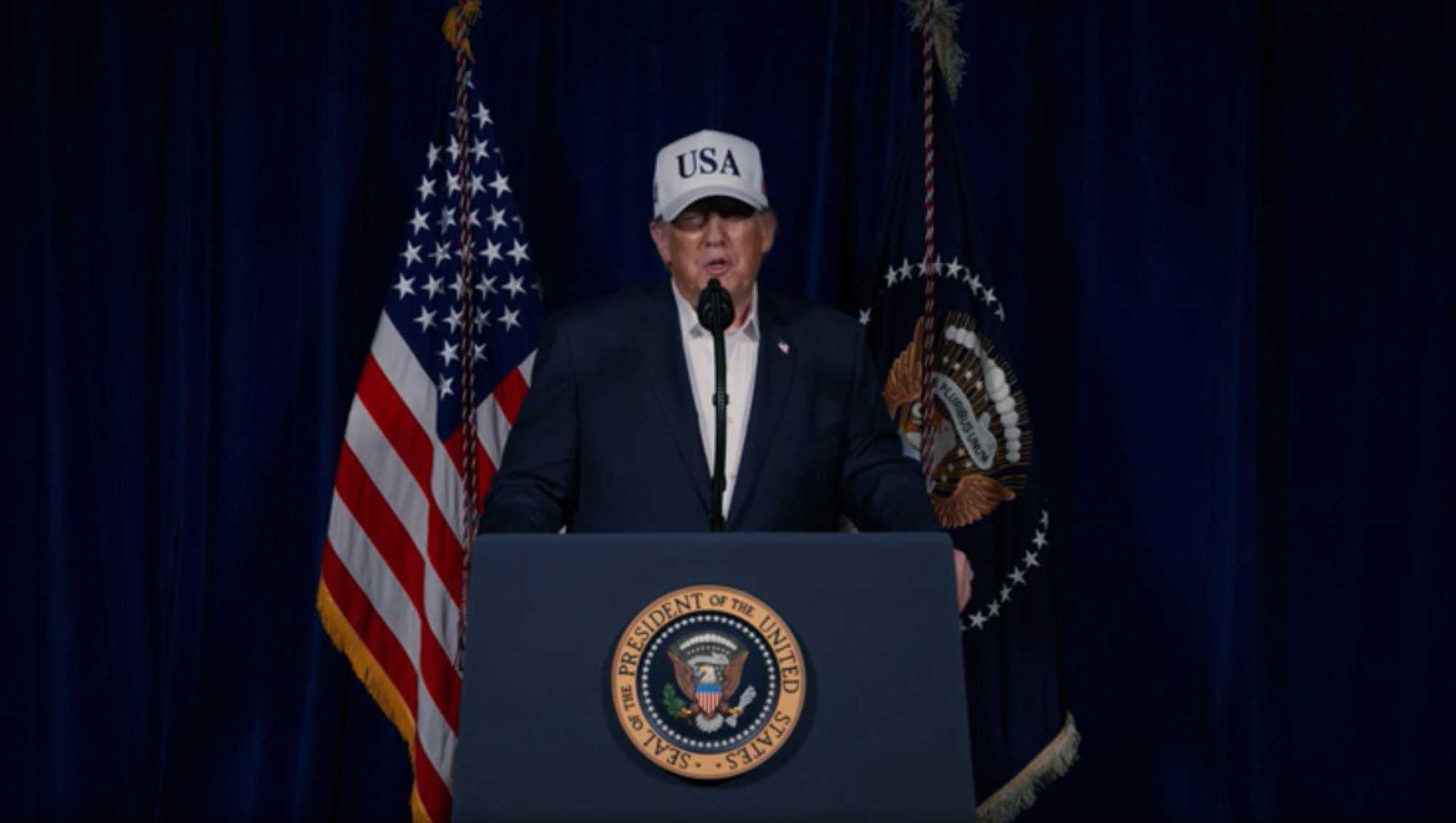

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)