2021-01-26

L’Ue aumenta i fondi per le aziende. Però l’Italia si taglia fuori da sola

Risarcimento fino al 90% dei costi fissi con un tetto di 3 milioni a impresa. Però Roberto Gualtieri prima si perde nei Ristori, poi blocca tutto in attesa della chiusura dei bilanci ad aprile. Ma non basta la fattura elettronica?Per «Repubblica» 1,2 milioni di persone sono ancora senza assegno. L'Inps nega senza dare numeri ufficiali. E l'istituto ha un «buco» da 16 miliardi legato alla cassa Covid.Lo speciale contiene due articoli.Mi chiudi? Allora mi paghi. Questo semplice principio di equità, di tutela dell'economia, e, aspetto non secondario, dell'ordine pubblico, pare che valga in quasi tutti i Paesi della Ue, tranne che in Italia.Da ormai quattro mesi la seconda ondata dell'epidemia da Covid sta arrestando, a causa delle misure di contenimento, l'attività di negozi, bar, ristoranti, alberghi, attività culturali, sportive e ricreative in tutti i 27 Stati membri dell'Unione, ma le risposte dei rispettivi governi nazionali sono totalmente asimmetriche: maggiori sono i danni e minori sono gli aiuti. E in questa particolare classifica rovesciata purtroppo l'Italia primeggia. All'altro capo spicca la Germania, il cui governo appena giovedì scorso ha ricevuto l'approvazione da parte della Commissione di un pacchetto di aiuti per 12 miliardi alle imprese che hanno subito un calo di fatturato a causa delle chiusure.Quest'ultimo pacchetto fa seguito a un altro, ben più consistente, approvato dalla Commissione lo scorso 20 novembre, per un importo di ben 30 miliardi. In Germania hanno pensato bene di chiamarli «Novemberhilfe» (l'aiuto di novembre). Ma anche l'Austria non scherza. Proprio nello stesso giorno, la Commissione ha autorizzato il governo di Vienna a concedere sussidi alle proprie imprese pari a 12 miliardi. Una somma enorme, considerato che il Pil austriaco è pari al 20% di quello italiano. Stessa strada hanno seguito Paesi più piccoli come Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia e Danimarca.Poiché gli aiuti stanziati dai governi devono essere preventivamente approvati dalla Commissione, per verificare che non si tratti di aiuti di Stato lesivi della concorrenza, la direzione guidata da Margrethe Vestager, ha velocizzato i tempi, adottando, sin da marzo, un «quadro temporaneo» (temporary framework).In tale documento sono identificate le diverse tipologie di aiuti (sussidi, garanzie, prestiti, eccetera) che gli Stati membri possono adottare con apposite norme nazionali, senza incorrere nella violazione del divieto di aiuto di Stato. Questo quadro normativo è stato emendato più volte da allora, da ultimo il 13 ottobre proprio con l'intensificarsi dei contagi.In quell'occasione è stato introdotto il paragrafo 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») che consente di erogare contributi alle imprese che, tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%. L'aiuto è pari al 70% (90% per le piccole e medie imprese) dei costi fissi non coperti. Per intenderci: poiché i costi fissi sono quelli che non variano in conseguenza dei ricavi, chi non ha fatturato nulla e continua a sostenere dei costi (affitti, personale, manutenzioni periodiche, rate di leasing…) che si traducono così per intero in una perdita di bilancio, riceve un indennizzo fino al 90% di tale perdita. Entro il limite di 3 milioni di euro per impresa.In sostanza, è vero che le imprese rinunciano all'eventuale profitto ma, grazie a questo aiuto, riescono a chiudere il bilancio con una lieve perdita. La portata di questa misura è significativa anche alla luce del tetto massimo introdotto a ottobre, pari appunto a 3 milioni. Ben superiore al tetto di 800.000 euro per impresa inizialmente stabilito a marzo, e valevole per un'ampia serie di sussidi, al punto che la relativa somma facilmente raggiungeva e superava quel limite. Si era implicitamente introdotto un serio limite alla effettiva fruizione del beneficio, come avevamo puntualmente dettagliato su queste colonne lo scorso novembre, e proprio in questi giorni la Commissione ne ha annunciato l'imminente adeguamento.Mentre gli altri Paesi, Germania in testa, si precipitavano immediatamente già a novembre a sfruttare l'opportunità concessa dalla Commissione, in Italia cosa è accaduto? Abbiamo avuto la «saga dei Ristori». Una sequenza di quattro decreti legge emessi a breve distanza l'uno dall'altro in cui si riprendeva lo schema dei contributi a fondo perduto già concessi col decreto Rilancio, dimostratisi davvero esigui e, come se non bastasse, complicati dall'indecoroso balletto dei codici Ateco per identificare le imprese beneficiarie, che cambiavano ogni settimana con il cambiare dei famigerati colori delle Regioni. Un ginepraio, come se a ottobre la Commissione non avesse scritto nulla. A onor del vero, al ministro Roberto Gualtieri quella possibilità non era del tutto sfuggita. Infatti il comma 627 della legge di bilancio consente a Regioni, Province e Camere di commercio di erogare questi ultimi aiuti più generosi, ampliando la portata del «regime quadro» varato a maggio (con uno stanziamento di 9 miliardi di euro). Peccato che la spesa aggiuntiva - autorizzata dalla Commissione lo scorso 15 dicembre - sia pari alla mirabolante cifra di... appena 1 miliardo.Ma oltre al danno, c'è la beffa. Infatti, apprendiamo dal Sole 24 Ore di domenica che il governo sta pensando di varare aiuti parametrati ai costi (proprio la misura sopra descritta) ma c'è il problema «che i dati puntuali di tutte le imprese coinvolte arriverebbero solo con i bilanci a fine aprile e non è facile ipotizzare un sistema di autocertificazioni asseverate dai professionisti e verificate ex post».Gualtieri vorrebbe farci credere che dopo due anni di fattura elettronica e di comunicazione dati Iva, al Mef non conoscano ad horas i dati delle imprese italiane, e quindi non sia possibile determinare con chirurgica precisione il sussidio a esse spettante, calcolando la perdita di fatturato del 2020 rispetto al 2019?«Cede la memoria a tanto oltraggio», disse il poeta.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ue-fondi-aziende-italia-fuori-2650138406.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="guerra-di-numeri-sulla-cig-fantasma" data-post-id="2650138406" data-published-at="1611656261" data-use-pagination="False"> Guerra di numeri sulla Cig fantasma Tra i due litiganti, il terzo piange. Ieri si è scatenata una bufera sui numeri relativi alla cassaintegrazione diffusi da Repubblica e prontamente smentiti, però senza sufficienti dettagli, dall'Inps. Una querelle che ha solo evidenziato che diversi lavoratori sono ancora in attesa del supporto dello Stato. Secondo il quotidiano, in Italia ci sarebbero ancora 200.000 pratiche Cig ancora da lavorare, pari a 1,2 milioni di lavoratori secondo le stime fatte da Repubblica. La fonte del dato proviene da una tabella inserita in una delibera del 29 dicembre scorso con la quale il Civ, l'organo interno di vigilanza dell'Inps in rappresentanza di sindacati e imprese, approva il bilancio preventivo 2021 dell'istituto. Secondo la risposta dell'Inps, invece, le domande in lavorazione sarebbero 88.000, di cui 60.000 (quasi il 70%) presentate tra dicembre e gennaio. Anche in questo caso, però, non si spiega come sia stato calcolato il dato. Del resto, per un calcolo preciso andrebbero quantomeno citati gli intervalli di tempo in cui le domande sono state presentate. Pertanto, l'istituto guidato da Pasquale Tridico ammette che un ritardo c'è, ma in misura minore rispetto ai dati di Repubblica. Sarebbero quindi 28.000 le pratiche in lavorazione (e non circa 66.000, come indicato dal quotidiano romano) derivanti da richieste avvenute tra marzo e fine novembre. Ma la vera discrepanza è sul dato più importante: il numero di lavoratori in attesa del sussidio. Anche in questo si danno dati parziali. Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ci sarebbero 1,2 milioni di professionisti che non hanno ricevuto un soldo, mentre secondo la nota dell'Inps, «il numero di lavoratori coinvolti nelle domande in lavorazione non può essere determinato fino a quando non pervengono dalle aziende gli Sr41 (il modulo per la richiesta delle integrazioni salariali, ndr), e non può essere 1,2 milioni come oggi il quotidiano Repubblica erroneamente sostiene, basandosi su una stima priva di metodo». L'unico dato su cui l'Inps e il quotidiano si trovano è sull'esborso totale per la cassaintegrazione. Come ha spiegato il presidente del Civ, il consiglio di indirizzo e verifica dell'Inps, Guglielmo Loy, nel 2020 sono stati spesi 20 miliardi per la cassa integrazione, di cui 15,7 legati alla cassa Covid. Il documento Civ spiega che, «ben 15,7 miliardi sono un buco creato dalla Cig Covid, una misura straordinaria introdotta dal governo quando ha chiuso il Paese». Come si potrebbe giustificare un buco così grande con oltre 1,2 milioni di lavoratori ancora da pagare? L'Inps guidato da Pasquale Tridico però non ha fornito il numero di dipendenti in attesa. A ogni modo, mentre ci si dà battaglia sui numeri, l'Inps ha confermato che almeno 28.000 richieste (e dunque presumibilmente diverse decine di migliaia di lavoratori) sono in attesa di aiuti legati al periodo marzo-novembre 2020, quindi in grave ritardo. Quello che è certo è che, se 1,2 milioni di lavoratori fossero rimasti finora senza aiuti, l'Inps rischierebbe di non avere i soldi per ripianare il buco (che sarebbe destinato ad allargarsi) quando questa pandemia sarà conclusa. In poche parole, a rischio sarebbero tutte le pensioni degli italiani.

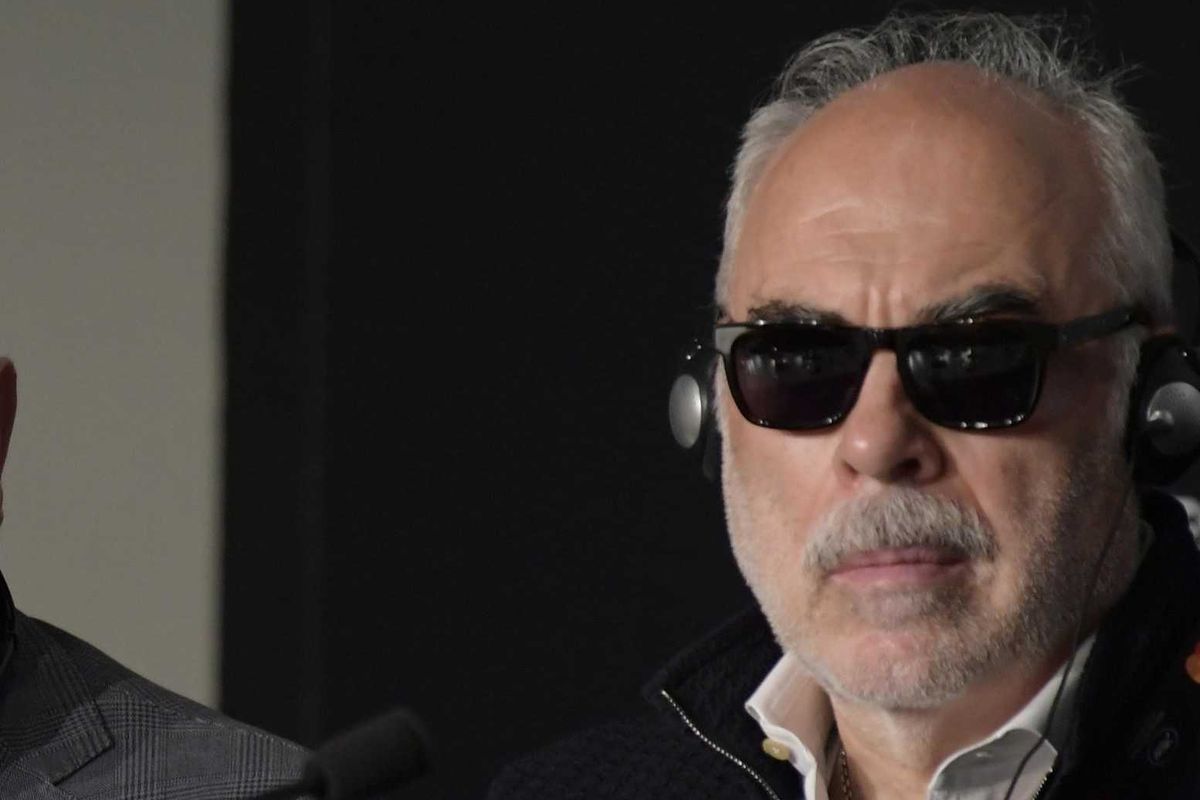

Giuseppe Caschetto (Ansa)