La bufera giudiziaria sulla cassaforte renziana Open non si placa. La fondazione che dal 2012 al 2018 ha organizzato le Leopolde secondo la Procura di Firenze avrebbe agito da «articolazione» di partito politico, in particolare in occasione delle primarie del 2012, attraverso il Comitato per Matteo Renzi. L'ente avrebbe anche rimborsato spese a parlamentari e «messo a loro disposizione carte di credito e bancomat».

A dirlo è il decreto di perquisizione del pm nei confronti di Alberto Bianchi, ex presidente di Open attualmente indagato, che accende i riflettori sugli rapporti tra la fondazione e i suoi finanziatori. Ma vediamo il perimetro giuridico in cui questi enti si muovono, e dove potrebbero risiedere gli illeciti ipotizzati in relazione al combinato disposto del finanziamento ai partiti e della nuova legge Spazzacorrotti.

Partiamo dalle fondazioni. Si tratta di enti dotati di personalità giuridica privata regolati dal codice civile (salvo casi speciali), e basati su un patrimonio finalizzato a un preciso scopo, che deve essere non solo lecito, ma di utilità sociale, e deve risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto. Esse sono costituite per atto pubblico e il registro è curato dalla prefettura, che verifica che siano state soddisfatte le condizioni di legge o il regolamento per la loro costituzione, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione.

Per quel che riguarda il finanziamento ai partititi, era stato il governo Letta a rimodulare quello pubblico con il dl 47/2013 (convertito dalla legge 13/2014). La normativa ha cancellato gradualmente anche il pagamento dei rimborsi elettorali, proseguito solo fino al 2016, però rimangono ancora forme di finanziamento indiretto, ad esempio attraverso i gruppi parlamentari, che ricevono contributi per le loro attività istituzionali. Da dove vengono i fondi? Dal bilancio di Camera e Senato, cofinanziati con soldi pubblici (nel 2019 la Camera darà ai gruppi parlamentari circa 31 milioni di euro e il Senato circa 22 milioni).

I partiti poi possono contare anche sul 2 per mille, la quota Irpef che i contribuenti decidono di destinare con la dichiarazione dei redditi. Infine ci sono le «erogazioni liberali», cioè le donazioni private, che però non devono mai superare i 100.000 euro.

Chiariamo anche che la legge non vieta di finanziare un parlamentare, ma se a farlo è una società, anche a titolo di prestito (si veda il caso della villa di Renzi se il prestito di Anna Picchioni, madre dei fratelli Maestrelli, fosse collegato ad esempio alla holding dei figli), la cifra deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione e iscritta a bilancio. Motivo? Il diritto degli elettori di sapere chi sostiene i politici e con quanti soldi. Ed è proprio il tema della trasparenza a essere stato opposto da Matteo Renzi a chi lo accusa che si sia fatto schermo di Open per finanziare il Pd e la sua azione politica.

Lo «scudo», secondo Renzi, sarebbe l'articolo 3 dell'allora statuto, che specificava gli obiettivi dell'ente, tra cui «promuovere, nella cultura politica e nell'attività politica italiana, un ricambio generazionale e novità di idee» e «promuovere, supportare ed elaborare ricerche, analisi, studi e proposte di natura normativa, amministrativa, istituzionale, organizzativa volte a rinnovare la società italiana, in particolare nei settori dell'economia, dell'attività amministrativa, della rappresentanza, della ricerca e dell'innovazione, dell'educazione scolastica e universitaria, della giustizia». E altri obiettivi parecchio generici, che poco dicono di quelli che effettivamente erano gli atti concreti della fondazione.

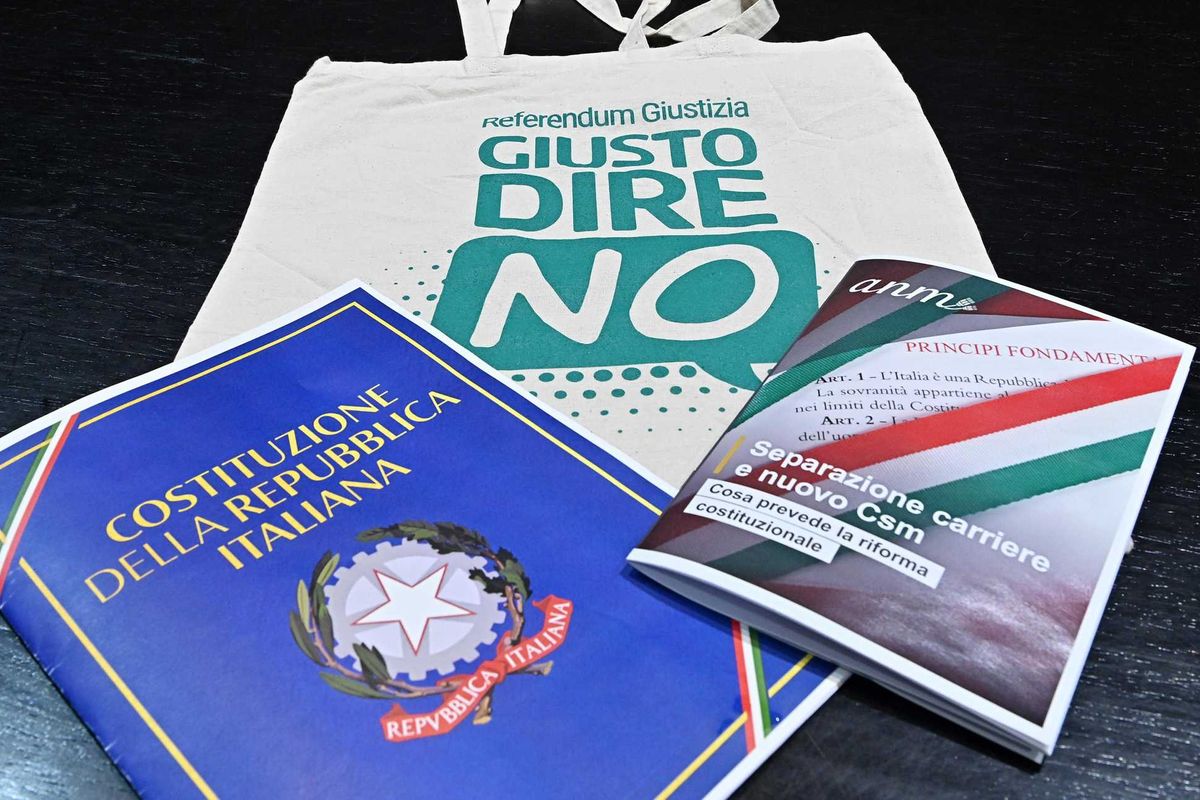

Come ribadito da Luciano Violante sulla Stampa, in pratica il taglio ai fondi pubblici destinati ai partiti ha creato la nascita di fondazioni collegate appunto a politici o partiti, che muovendosi nella zona di «grigio normativo» che esse permettono, maneggiano la delicata materia del finanziamento della macchina politica e dei suoi organismi, con il rischio di cadere - non con le intenzioni fissate in statuto, ma con gli atti - nel traffico di influenze o in altre fattispecie di illeciti. Inoltre ora si è aggiunta la legge Spazzacorrotti, che ha equiparato le fondazioni legate a forze politiche ai partiti, quindi il quadro normativo è ancora più complesso.

Ne abbiamo parlato con il professore di diritto amministrativo Fabio G. Angelini che ha ricordato l'urgenza di attuare «l'articolo 49 della Costituzione» per «disciplinare in modo rigoroso i partiti e tutta quella galassia di soggetti di cui la politica ha bisogno».