Aceto balsamico. Tra la Dop e l’Igp il nettare d’Emilia va alla conquista dei buongustai

Per aceto balsamico intendiamo quegli «aceti modenesi» agrodolci degli antichi domini estensi, cioè il territorio di Modena e Reggio Emilia, nei quali gli aceti si aromatizzavano (con droghe, rose, vaniglia, rosmarino, liquirizia) o si realizzavano partendo dal vino di uve particolari. Il sito del Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop spiega che «la prima citazione di quell’aceto tanto agognato dalle teste coronate, risale alle note del monaco Donizone del 1046, quando l’imperatore di Germania Enrico VIII, in viaggio verso Roma per l’incoronazione, fece tappa a Piacenza. Qui rivolse a Bonifacio, marchese di Toscana nonché padre della famosa contessa Matilde di Canossa, di cui Donizone era biografo, la richiesta di omaggiargli uno speciale aceto che «aveva udito farsi colà perfettissimo» e sembra, inoltre, che l’avesse sentito «ribollire nella Rocca di Canossa».

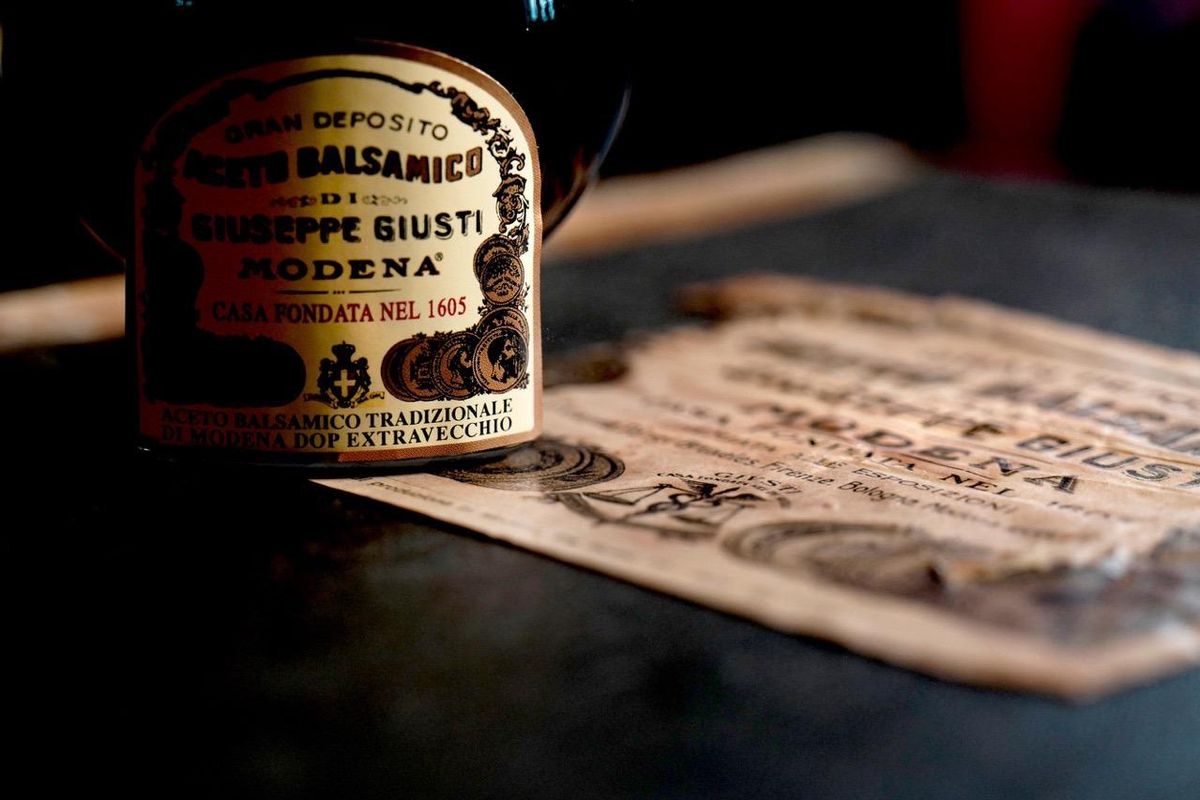

L’aggettivo «balsamico» si registra per la prima volta nel 1747 nelle cantine del Palazzo Ducale di Modena. In seguito, gli aceti si iniziano a suddividere in balsamici, semibalsamici, fini e comuni. Con la costituzione del Regno d’Italia, dalle lande di precedente dominio estense l’aceto balsamico incuriosisce in patria e fuori, comparendo in tante manifestazioni espositive. Nel 1933 appare la prima autorizzazione statale per produrre «l’aceto balsamico del Modenese». Dopo due decenni, con il boom economico e l’industrializzazione arrivano i supermercati e poi, sui loro scaffali, le bottigliette di «aceto balsamico» (prodotte soprattutto da Telesforo Fini e la famiglia Monari-Federzoni), già un po’ diverso da quello preparato tradizionalmente.

industria e tradizione

Questo aceto balsamico si diffonde con la massiccia capillarità garantita dalla produzione industriale in tutta Italia e fuori e in pochi anni si stilano il Dpr 162/1965 e il primo disciplinare di produzione dell’«aceto balsamico di Modena» (Dm 12 dicembre 1965). Per differenziarlo da questo, industriale, nel 1976 la Consorteria dell’aceto balsamico tradizionale di Spilamberto adottò la definizione di «aceto balsamico naturale» per intendere quello prodotto artigianalmente. Oggi, abbiamo due riconoscimenti di indicazioni di origine da parte dell’Unione europea. Abbiamo il Dop Aceto balsamico tradizionale, ottenuto dal lungo invecchiamento del mosto cotto di uva, in due versioni, memorizzabili anche tramite acronimo: Abtm, cioè aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, e Abtre, cioè aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop. Poi, l’aceto balsamico di Modena Igp (Abm), più a buon mercato e più diffuso, non soggetto a lungo invecchiamento e autorizzato a contenere ingredienti vietati al Dop.

Le differenze tra Dop e Igp sono molte. Il balsamico tradizionale prosegue la tradizione produttiva delle famiglie più ricche e aristocratiche: si inizia con la riduzione e concentrazione mediante cottura del mosto di uve locali. Poi si fa fermentare il mosto cotto, si fa acetificare e poi si lascia invecchiare in batterie di botti di legno per un periodo minimo di 12 anni. Durante questo periodo, l’aceto balsamico tradizionale si concentra ulteriormente in modo naturale: al termine, inizia a rendere una quantità annuale di prodotto pari a 2 o 3 litri (sui 35-40 litri di prodotto fresco che ogni anno vengono rincalzati in una batteria media). La batteria è l’insieme delle botti di legno necessarie all’invecchiamento. Sono in numero dispari, superiore a 5, di differenti capacità e disposte in ordine decrescente.

Ogni anno, di solito nei primi mesi, si devono effettuare travasi e rincalzi con il mosto cotto appena fermentato: il prodotto già in botte si sposta dalla botte più grande a quella più piccola (versamenti che si chiamano travasi) e poi si rincalza (si aggiunge) il mosto nella botte madre (la più grande). La procedura, annuale, è necessaria per rialzare i livelli in ogni botte dopo che si è prelevato dal barile più piccolo l’aceto pronto per essere utilizzato o imbottigliato e l’evaporazione e trasformazione del prodotto contenuto nelle botti ne ha determinato una naturale riduzione. A fine stagionatura, l’Abt della botte piccola è assaggiato e approvato da una commissione di esperti, poi imbottigliato con sigillo numerato presso il centro autorizzato, con etichetta di quest’ultimo e del produttore, nelle bottigliette tipiche da 100 millilitri e denominato «Aceto balsamico tradizionale» di Modena o Reggio Emilia Dop, a seconda del luogo di origine. Il «tradizionale» è l’unico condimento al mondo realizzato partendo dalla cottura del solo mosto d’uva e le due differenti Dop si distinguono per la forma delle bottigliette: quella di Modena è un’ampolla sferica con base rettangolare, disegnata dal designer Giorgetto Giugiaro, quella di Reggio Emilia ha forma di tulipano.

il mosto nei sottotetti

La trasformazione naturale dei mosti che diventeranno l’Abt può avvenire solo nei sottotetti delle vecchie abitazioni delle due province emiliane interessate, che presentano un clima perfetto per lo scopo, caratterizzato da inverni rigidi ed estati calde e ventilate. Come si intuisce, l’Abt è un’eccellenza artigianale che non può essere prodotta industrialmente, né in quantità industriali. L’Abt modenese e reggiano che supera i 25 anni di invecchiamento e un punteggio minimo della commissione d’assaggio può essere venduto come Extravecchio, con capsula o bollino color oro. Solo l’Abt di Reggio Emilia, inferiore ai 25 anni, viene ulteriormente distinto in «bollino aragosta» (invecchiato 12 anni) e «bollino argento» (invecchiato almeno 25 anni). L’aceto balsamico Igp, prodotto anch’esso nelle province di Modena e Reggio Emilia, ha le seguenti caratteristiche: mosto di uva anche non proveniente dalle citate province tra 20 e 90%, aceto di vino dal 10 all’80%, caramello fino al 2%, no prelievi e rincalzi, almeno 60 giorni in contenitori non per forza di legno e, per l’aceto di almeno 3 anni, autorizzazione a chiamarlo «invecchiato». Sia l’aceto balsamico tradizionale sia quello Igp sono classificati come «aceti diversi dagli aceti di vino», ma i loro prezzi sono, logicamente, molto diversi. Un’ampolla da 100 millilitri di Abtm e di Abtre può costare dai 38 ai 239 euro, una di aceto balsamico Igp dai 2 ai 65 euro.

Naturalmente l’aceto balsamico si consuma in gocce e la bottiglia da 100 millilitri, che è la misura sulla quale abitualmente valutiamo i contenuti, si esaurirà in più e più volte. Ma ogni volta sarà come usufruire di una lacrima di nettare benefico. In 100 millilitri di aceto balsamico tradizionale ci sono soltanto 88 calorie, 77 grammi di acqua, 27 grammi di carboidrati di cui 15 di zuccheri, 0,49 grammi di proteine e poi 0,08 milligrammi di zinco, 0,72 di ferro, 12 di magnesio, 19 di fosforo, 23 di sodio, 27 di calcio, 112 di potassio.

Questo aceto è talmente prezioso che, fino a qualche secolo fa, veniva anche inserito nella dote della sposa delle famiglie che potevano permetterselo. Pari è la sua preziosità per la salute. Ricchissimo di polifenoli, l’aceto balsamico tradizionale è innanzitutto un potente antiossidante. Sentiamo la spiegazione dell’Istituto superiore di sanità riguardo al funzionamento degli antiossidanti: «Da un punto di vista chimico, con il termine antiossidante si intende una sostanza in grado di contrastare, rallentare o neutralizzare la formazione dei radicali dell’ossigeno che si formano in seguito a reazioni di ossidazione, ossia tutte quelle reazioni chimiche che prevedono l’utilizzo di molecole di ossigeno e avvengono continuamente nell’organismo. Durante le reazioni di ossidazione si formano dei prodotti intermedi altamente reattivi, noti come radicali liberi dell’ossigeno. Le funzioni dell’organismo che possono essere fonte di radicali liberi sono molte: la digestione degli alimenti, l’utilizzo di farmaci (il cui metabolismo da parte del fegato può generare radicali), l’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (sole o lampade abbronzanti), il fumo di sigaretta o l’esposizione ad agenti inquinanti di varia natura. Dal punto di vista chimico gli antiossidanti sono molecole che si ossidano con estrema facilità. Essendo così facilmente “ossidabili”, i radicali liberi andranno a reagire preferenzialmente con gli antiossidanti, risparmiando in questo modo varie molecole e strutture cellulari. In questo senso, gli antiossidanti possono essere considerati delle “trappole” per radicali liberi. L’organismo produce naturalmente una serie di antiossidanti definiti endogeni. Molti altri antiossidanti vengono quotidianamente introdotti nell’organismo attraverso il cibo. Quando la produzione di radicali liberi è eccessiva, o la riserva di antiossidanti è insufficiente, si può instaurare una condizione di stress ossidativo. È quel che accade durante una malattia infettiva batterica o virale, in caso di febbre elevata per diversi giorni, a seguito di stili di vita scorretti (ad esempio, abitudine al fumo di sigaretta, abuso di alcol o droghe), in chi segue diete ricche di zuccheri e grassi saturi e troppo povere per quantità e qualità dei micronutrienti, in chi assume dosi eccessive di alcolici, in chi pratica sport molto intenso o svolge un lavoro fisicamente impegnativo o è sottoposto ad un elevato stress psicologico. Il perdurare di una condizione di stress ossidativo può essere alla base dell’insorgenza di alcune patologie come malattie neurodegenerative, ad esempio morbo di Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica e malattie del sistema cardiovascolare (ad esempio, aterosclerosi)».

invecchiando migliora

Poi, ha proprietà antibatteriche e antivirali. Ed è fortemente rimineralizzante, soprattutto se invecchiato perché l’Abt extra vecchio presenta quantità maggiori dei valori scritti sopra (solo il contenuto alcolico non aumenta). L’aceto balsamico Igp può essere sfumato in padella, quello Dop va gustato rigorosamente crudo. Durante la quinta puntata dell’ultimo Masterchef, il 13 gennaio scorso, lo chef Giorgio Locatelli ha assaggiato le tagliatelle al ragù di rigaglie, aceto balsamico e uovo barzotto di Pietro Adragna e poi gli ha chiesto se l’aceto fosse stato ridotto. Alla risposta del concorrente («Leggermente...»), chef Locatelli ha sferrato un pugno sul tavolo e ha gridato: «Tu mi riduci l’aceto balsamico? Se ti porto a Modena, questi ti prendono e ti ammazzano! Loro aspettano 7 anni e tu arrivi, glielo metti su e lo fai bollire? Non è accettabile!!». Pietro si è poi scusato pubblicamente tramite Facebook e sempre su Facebook si è espressa l’autorità in materia: «Caro Pietro, come Consorzio produttori antiche acetaie - aceto balsamico tradizionale di Modena Dop accettiamo le tue scuse. Non sei il primo a commettere un errore di questo tipo, per chi non conosce appieno il nostro prodotto - duttile ma permaloso - è facile sbagliare. Non preoccuparti: il Consorzio ti aspetta a Modena per venire a conoscere il nostro prodotto, la sua storia e i suoi corretti utilizzi. Sei il benvenuto!».