«Tra gestione della pandemia e Pnrr le forme della politica sono a rischio»

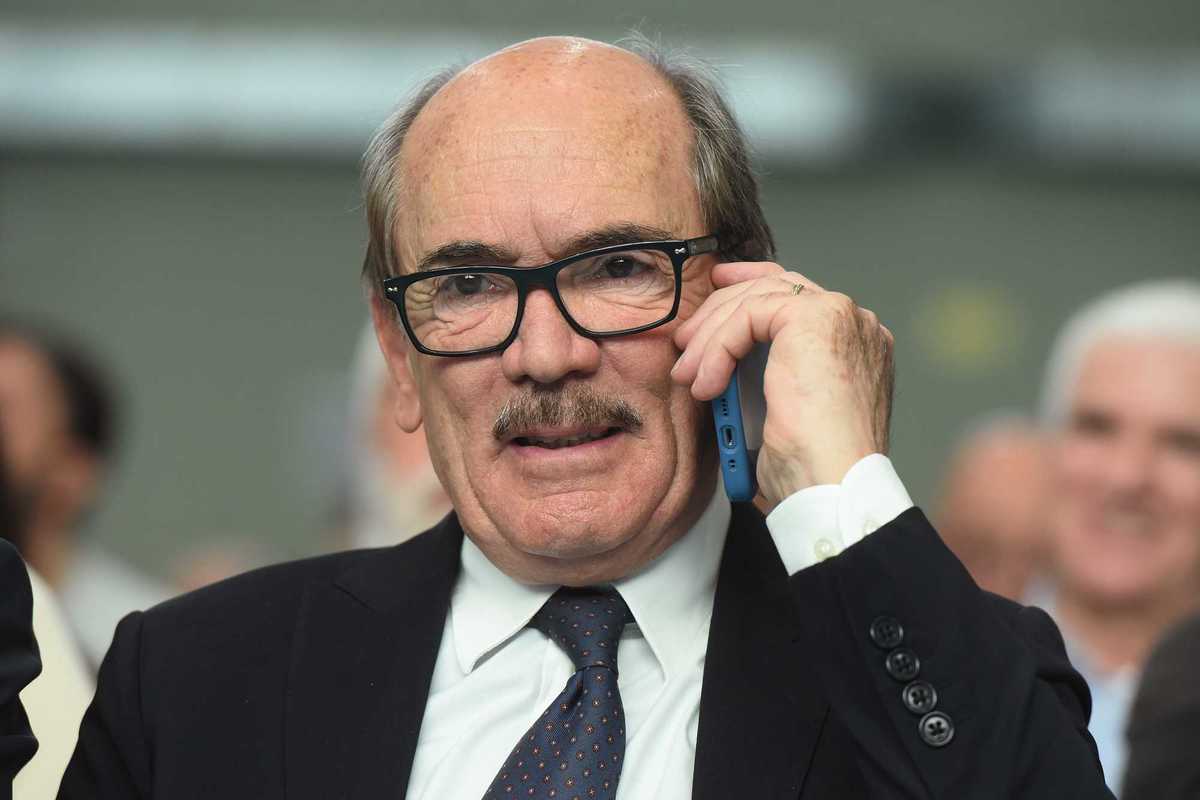

Natalino Irti è professore emerito nell'Università di Roma La Sapienza, e socio nazionale dell'Accademia dei Lincei. È tra i giuristi più acuti del nostro Paese, autore di numerose pubblicazioni accademiche e divulgative. In una recente lettera alla Stampa ha parlato di due «a-normalità» createsi in Italia: i provvedimenti dell'emergenza sanitaria e il Pnrr. A partire da quell'intervento, ne ragiona con La Verità.

Professore, alla luce di queste due direttrici emergenziali, come cambia la democrazia in Italia? Ciò che avviene ha a che vedere con la sua teorizzazione sul nichilismo giuridico contemporaneo?

«Anche le “emergenze" appartengono alla “normalità", che è sempre uno scorrere della storia umana, denso di rischi e difficoltà. Ciò che preme è di stare in un vigile osservatorio, capace di registrare i fatti e di misurarne la efficacia distruttiva o costruttiva. L'inquietante ospite, il nichilismo, si affaccia quando si oscura il senso totale di un sistema, e nessuno, né individui né forze sociali, riesce a indicare un “verso dove"».

Quale di queste due «a-normalità» contribuisce maggiormente alla formazione di quell'«altro stato» o «altro sistema» in cui a suo avviso stiamo scivolando?

«Forse le emergenze sono più numerose, e talune addirittura nascoste e tacite. Ma l'emergenza tecnico-economica, disegnando o promuovendo un'Italia diversa, ha in sé un sicuro grado di energia innovatrice, alla quale potrebbero congiungersi anche un altro volto delle pubbliche istituzioni e un'altra forma di democrazia».

Torniamo alla gestione del Covid. Lei ha ricordato che Cacciari, e con lui Agamben, hanno sollevato interrogativi sul tema dello stiracchiamento di uno stato d'emergenza quasi sconfinante in uno stato d'eccezione. Come giudica il modo in cui sono state accolte tali obiezioni anche alla luce dei fatti di Trieste?

«La posizione di Massimo Cacciari è di meditata e accorta trepidazione. La continuità temporale dell'emergenza è un fenomeno che desta gravi interrogativi. Il limite estremo, oltre il quale non si tratterebbe più di attrito interno alla normalità, si fa sempre più vicino».

Con il green pass necessario per lavorare, siamo il Paese con la legislazione più ardita in termini di utilizzo di questo strumento. Si è fatto un'idea sul perché di questa accelerazione nel quadro dei Paesi dell'Unione europea?

«L'Ue è una comunità giuridica, retta da trattati internazionali, da cui discendono diritti ed obblighi. Una comunità, in cui si decise di entrare e da cui si può decidere di uscire. Il singolo Stato rimane “signore del trattato": esso continua ad avere il monopolio dell'uso della forza. Qui non c'è da fare del banale nichilismo, ma soltanto da rammentare le mutevoli e inattese vicende della storia umana, che non conosce l'“irreversibile"».

C'è un ambito però in cui gli Stati sembrano tutt'altro che «signori». La seconda «a-normalità» da lei descritta è il Pnrr. Pur formalmente approvato da tutti i Paesi, a suo avviso è un sistema che presenta vincoli economico-politici sottratti alla rappresentanza democratica tali da creare un attrito con la nostra Costituzione?

«Ho provato a spiegare in altre sedi che alla classe politica spetta, o spetterebbe, la competenza sui fini comuni, e ai tecnici di approntare gli strumenti necessari per conseguirli. Quando il tecnico, sollevandosi dalla posizione strumentale, impone alla comunità i fini del proprio specialismo, egli si fa politico, ed è esposto, come tale, al giudizio politico. Non mi pare che, almeno fino ad oggi, si dia in Italia questo caso».

Molto di recente il tema si è posto in maniera frontale nel caso della Polonia. Da noi a suo avviso è chiaro questa inevitabile «politicità» del tecnico? E quali effetti dispiegherà nel futuro della nostra democrazia?

«Le sue domande toccano l'oggi e il domani. Oggi lo sguardo vede, in linea di massima, organi politici, che utilizzano tecno-strutture, e dunque rimangono “politici". Domani potrà accadere che altre potenze, di carattere tecnico ed economico, siano capaci di sovrastare regole e istituti democratici, e così o di sopprimerli o di ridurli a riti passivi e periferici. Vittorio Emanuele III, nel suo acuto cinismo, denominava “revenants" i vecchi notabili dello Stato liberale pre-fascista, e nulla può escludere che in un futuro, prossimo o lontano, anche le nostre forme politiche siano relegate in soffitta e che la volontà dei cittadini trovi altri modi di esprimersi. Di qui la necessaria attenzione ai “movimenti", labili ed effimeri che possano apparirci. Ciò che si muove giunge dal sottosuolo sociale. Questo, che andiamo vivendo, a me sembra il tempo dell'attesa, che esige lo sguardo penetrante e una sorta di talento diagnostico».