In circa 190 film, Alberto Sordi interpretò altrettanti diversi personaggi ma, si trattasse di uno scapolo impenitente, un marito insofferente, un maestro elementare, un soldato, un emigrato, un medico della mutua, un divo dei fotoromanzi, un imprenditore incapace, un giovinastro di periferia o un bamboccione infatuato per il Kansas, tutti affrescavano i tratti di un'italianità media e persistente, quella che tanti sociologi, senza tuttavia far ridere, hanno riassunto in un carattere nazionale del popolo della penisola.

A riguardare molti film che interpretò, soprattutto commedie con una punta di amaro ma anche drammi con ingredienti di comicità, pensiamo quindi non solo a Il Vedovo di Dino Risi (1959), ma anche a Il Maestro di Vigevano di Elio Petri (1963) e a Un Borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli (1977), ai I Magliari di Francesco Rosi (1959) oppure a I Vitelloni di Federico Fellini (1953), si comprende come l'attore romano, di cui ricorre il centenario della nascita, avvenuta il 15 giugno 1920, non vada ricordato soltanto per la sua innata indole a indurre irresistibilmente alla risata, ma anche per essere sintesi sempre diversa di quel campionario di difetti e meschinità, di opportunismi e compromessi, di insolenza, doppiogiochismo e poltroneria che le tipologie della fauna umana nazionale, in dosi variabili, manifestano. Salvo poi, saper talvolta estrarre dal cilindro quel guizzo schizofrenico di etica e orgoglio - come non evocare La Grande Guerra (1959) di Monicelli? - capace, anche se per un attimo, di far perdonare superficiali bassezze e conformiste cialtronerie, rivendicando con fierezza l'appartenenza a una nazione che più di ogni altra è capace di alternare l'autolesionismo con una capacità senza eguali di creare bellezza e di reagire alle batoste.

Del fatto che la sua comicità non fosse soltanto fine a sé stessa e che il suo personaggio si adattasse in maniera incredibilmente efficace a rappresentare il mistero buffo di un Paese che bene o male fa sempre parlare di sé, s'avvidero grandi registi del cinema d'essai. E anche l'irascibile Nanni Moretti che, nella scena al bar, in Ecce bombo (1978), gli diede del qualunquista, identificandolo con i discorsi del cliente di un bar («Tu te lo meriti Alberto Sordi!»), giunse quasi a scusarsi pubblicamente per quel passaggio, sostenendo come, ovunque, il pubblico reagisse all'invettiva «con il gelo, come avessi proferito una bestemmia in chiesa». Ma com'era l'Alberto Sordi uomo e quali le differenze con il personaggio che interpretava? Lo abbiamo chiesto a Paola Comin, classe 1949, nata e residente a Roma, ma di origini familiari veneto friulane, che dai primi anni Novanta fino alla morte dell'attore, avvenuta il 24 febbraio 2003, fu sua addetta stampa e pr, a fianco di Maria Rühle, mancata, novantenne, qualche anno fa.

Com'era Alberto?

«In lui esistevano alcuni di quei difetti che sul grande schermo portava all'esasperazione. In auto, ad esempio, non sopportava le code, ed era tentato dai comuni escamotage per saltarle o per farsi togliere una contravvenzione. Era pienamente consapevole del suo valore di attore e del peso della sua figura. Fatto enfatizzato nel Marchese del Grillo: “Io so' io e voi non siete un cazzo". Aveva inoltre molta paura fisica. Lui era tifoso della Roma ma non voleva andare allo stadio perché temeva la folla. Ma, allo stesso tempo, nutriva un rispetto incredibile per il pubblico. Gli hanno offerto cifre da capogiro per fare il testimonial pubblicitario, ad esempio a Carosello».

Per quali prodotti? E lui come reagì?

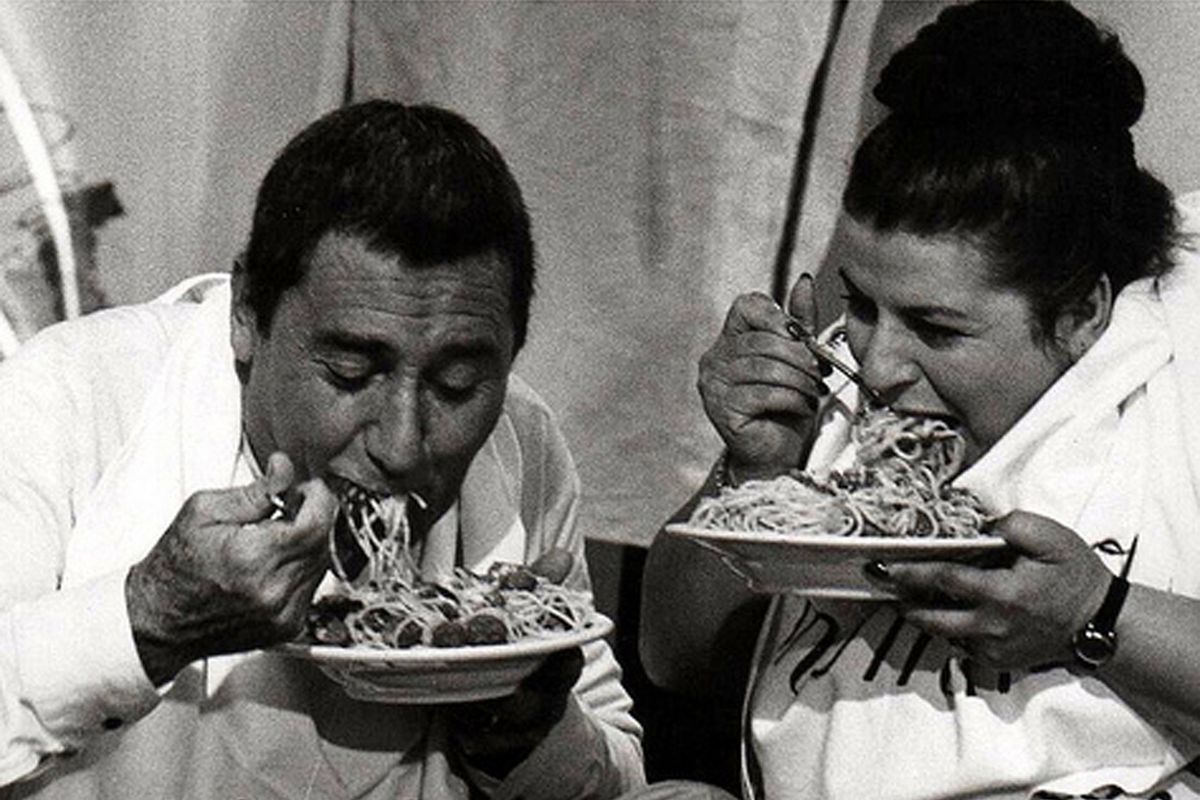

«Per la pasta, per quanto i marchi, ovviamente, non si possano dire. Tra l'altro era il piatto che amava di più e gli piaceva con tanto sugo, Aldo Fabrizi lo invitava a casa sua per cucinargliela. Chiaro, le richieste nascevano dal successo della scena più celebre di Un americano a Roma. Ma lui disse sempre di no. Alberto non fece mai pubblicità».

Qual era il motivo di questa scelta?

«Diceva: “Ma te' pare che con sto' faccione io dovrei dire, con tutto quello che devo al pubblico, mangiate sto' maccherone oppure quest'altro?". Insomma, perché dovrei alienarmi per il pubblico? Una persona avida e avara, come talvolta è stato dipinto Alberto, non avrebbe mai fatto questo ragionamento. Questo era anche il motivo per cui era ostile dal farsi riprendere nella sua villa. “Te' sembra bello farmi fotografa' col gomito sul caminetto? E che ie' dico al pubblico? Grazie a voi posso fa' questo? Ma che rispetto avrei?"».

Nel 2002 Sandro Sassoli lo volle come testimonial alla cerimonia di addio alla lira e si prestò a buttare le tramontate monete nella fontana di Trevi. Com'era il rapporto di Sordi con il denaro?

«Beh, lui era parsimonioso, aveva rispetto per il denaro, lo spendeva con criterio e non amava sprecarlo. Nella sua villa disponeva di sette persone a servizio, ma non poteva dimenticare che veniva da una dura e difficile gavetta».

Nota infatti è la sua testimonianza degli inizi della sua amicizia con Fellini. «Eravamo due poveracci, senza una lira», raccontò. «Andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina, c'eravamo accattivati la simpatia della cuoca e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova…». Dopo Lo Sceicco bianco e I Vitelloni, perché non fece più film con lui?

«Alberto diceva: “Io sono un personaggio reale, Federico mette in scena i sogni". Rimasero sempre amici. E quando lo volle coinvolgere ne Il Tassinaro, spiegandogli la parte, dicendogli di voler far interpretare il ruolo di sé stesso come cliente del taxi anche a Giulio Andreotti, non credette che il senatore accettasse e gli rispose: «Se Andreotti accetta, accetto anch'io». E così fu».

Spesso gli è stato chiesto perché non voleva sposarsi. Qual è la sua evocazione su questo aspetto?

«Lui diceva: “Se faccio una cosa mi piace farla bene. Se mi fossi sposato non sarei stato un buon marito perché, con le tentazioni dell'ambiente, avrei certamente tradito mia moglie. E nemmeno un buon padre, perché sarei stato un padre assente". Ad Alberto piacevano le modelle, amava il fidanzamento, ma il suo più grande amore era il cinema e i suoi figli erano i film, tant'è che quando prestava le “pizze" per manifestazioni anche lontane, lo prendeva l'angoscia se ritardavano a restituirgliele. Quando lo conobbi, all'inizio degli anni Novanta, per invitarlo a Umbria Fiction, aveva circa 73 anni e abbandonato le velleità amatorie. A Maria Rühle rivelò: “Sai che te dico? È 'na gran fatica". Lui, inoltre, è stato fortemente legato alle due sorelle e al fratello. Quando morì Savina, nella villa a Lignano Sabbiadoro, non volle più rimetterci piede e vendette la dimora e la stessa cosa accadde quando mancò Giuseppe, per la villa di Castiglioncello».

Quali attrici e attori italiani amava particolarmente?

«Alberto nutriva un amore sconfinato per Silvana Mangano, ma gli piaceva anche Sophia Loren. Tra gli attori, Vittorio Gassman, Nino Manfredi ma anche Lino Banfi. C'è da dire però che il legame più forte era con Vittorio De Sica. Poco prima di morire disse: “Quanto me manca Vittorio…". Pochi sanno inoltre che varie star italo-americane del cinema, come Al Pacino, Martin Scorsese, Robert De Niro, lo adorano. Al Pacino ha studiato i film di Sordi, li conosce a memoria…».

Interpretò la figura di don Abbondio nello sceneggiato Rai I Promessi Sposi del 1989. Com'era il suo rapporto con la religione?

«Era cattolico praticante. Ci teneva a partecipare alla messa. Una volta a Mosca, di domenica, la prima chiesa cattolica si trovava a 20 chilometri, mentre, vicino, ce n'era una ortodossa. Disse: “Vabbè, annamo lì". Non sapeva che la messa ortodossa dura due ore e si segue stando sempre in piedi. Disse una preghiera, stette dieci minuti, si fece il segno della croce e poi uscì».

Arci-italiano… Quasi come nel film Il Marito, quando ascolta la partita alla radio mentre non regge la moglie che suona il violino… Quando i giornali criticavano suoi film come reagiva?

«Con indifferenza, come quando Ciak definì il Romanzo di un giovane povero di Scola “gotico e pessimista". Raccontava sempre che a scuola un ragazzino gli chiedeva: “Che fa tuo padre?". “Sona a bassa tuba. E il tuo?". “Fa il critico cinematografico?". “E che vor dì?". “Che ne so, ma tutti i giorni c'ha il cinema gratis"».

Si sa per certo che Totò distribuiva banconote ai bisognosi. Anche Sordi pensava ad aiutare il prossimo?

«Alberto preferiva fare opere di bene in grande stile. Nel 1990 donò un terreno di 10 ettari che all'epoca valeva 9 miliardi di lire dove sorse, nell'Università campus biomedico, un Centro polivalente per la salute dell'anziano, di cui la Fondazione Alberto Sordi (a cui la sorella Aurelia, erede universale dell'attore, ha lasciato, alla sua morte, il capitale del fratello, stimato in circa 30 milioni di euro, ndr) è sostenitrice. L'idea ebbe origine quando Alberto andò a trovare, alla clinica Madonna del Rosario, Ettore Scola che doveva sottoporsi a intervento per un'ernia al disco strozzata, ma finì per essere operato pure lui. In quel momento rifletté molto sulla condizione degli anziani…».

Quali ricordi ha dei suoi ultimi momenti di vita?

«Era malato di tumore. E quando riceveva qualcuno, prima voleva essere pettinato e darsi il cerone sulle mani e sul viso. “So' sciupato" diceva, “ma con la primavera me riprendo". La camera ardente, in Campidoglio, fu accessibile per due giorni e i cancelli non poterono essere chiusi per il flusso incontenibile della folla che gli rendeva omaggio. Le persone passavano dal riso al pianto, vedendo spezzoni di film proiettati in una sala e poi il suo corpo esanime, imbalsamato, nella bara. Moltissimi portarono oggetti in suo tributo, riempimmo 15 scatoloni. Al funerale, in piazza San Giovanni, la folla fu oceanica».

A che data è stata spostata l'inaugurazione del museo presso la casa di Alberto Sordi, in via Druso 45, alla passeggiata archeologica, prevista per il 7 marzo e fermata dal lockdown?

«L'apertura della villa museo è prevista per il 16 settembre 2020 e alle migliaia di prenotazioni già pervenute in marzo, se ne stanno aggiungendo moltissime. Il vasto archivio cartaceo e di pellicole, temporaneamente collocato a Cinecittà e restaurato, sarà trasferito nella villa che diventerà anche un centro di documentazione per il cinema. Il piazzale Numa Pompilio, di fronte alla villa, sarà intitolato ad Aurelia Sordi».