L’appetito vien mangiando. Chi l’ha detto? La frase, elevata a proverbio nelle lingue e nei dialetti più diversi, nasce in Francia nel Cinquecento - «L’appétit vient en mangeant» - ed è attribuita a Jacques Amyot, illustre scrittore, celeberrimo traduttore di Plutarco, lodatissimo precettore dei figli del re Enrico II e della fiorentina Caterina de’ Medici. Uno di questi rampolli, divenuto a sua volta re col nome di Enrico III, memore dell’ottima istruzione ricevuta dal maestro, volle ricompensarlo donandogli la ricca abbazia di Bellozane sulla quale il precettore aveva fatto un pensierino ad alta voce.

Amyot ringraziò il re dichiarandosi pienamente soddisfatto: «Maestà», gli promise, «non desidero altro». Ma quando qualche tempo dopo restò vacante la sede vescovile di Auxerre e Amyot tornò alla carica: il titolo di vescovo e i beni che derivavano dall’opulenta diocesi non gli dispiacevano. Enrico III obbiettò: «Ma non eri tu che insegnavi che nella vita bisogna accontentarsi?». «Sire», rispose Amyot, «L’appétit vient en mangeant». L’episodio è contestato da parecchi studiosi che attribuiscono il detto a François Rabelais, pure lui scrittore del Cinquecento, che, nel romanzo Gargantua, mette la frase in bocca sì a un vescovo, ma ad Angest, prelato di Mans, completandola con il vino e la sete: «L’appetito vien mangiando, la sete se ne va bevendo». Ma non fu neppure Rabelais, uomo di vasta cultura, il primo a varare la sentenza. La orecchiò leggendo i classici.

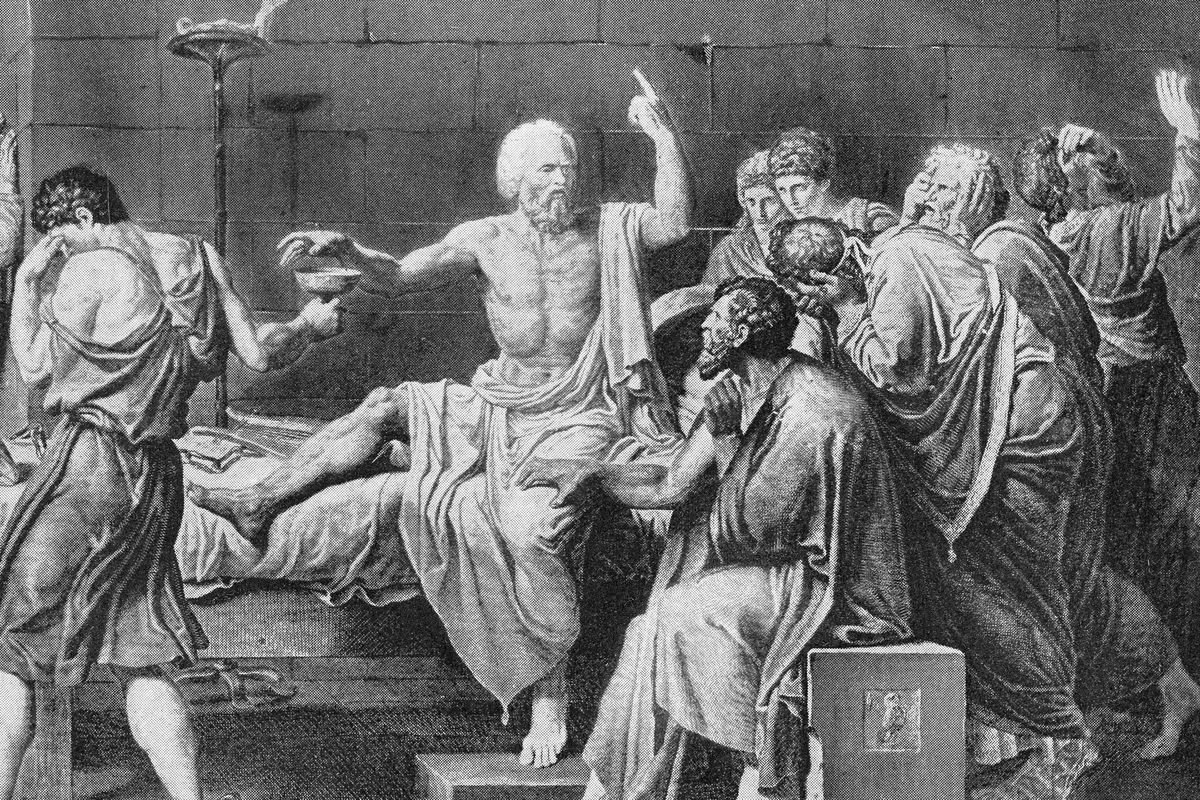

Pare, infatti, che la paternità della frase sia da attribuire a Socrate che non disdegnava, tra un ragionamento filosofico e l’altro, di coltivare un sano appetito. L’appetito che viene mangiando nasce, dunque, nella Grecia di 400 anni prima di Cristo, ma viene tradotto presto in latino:« Cibi condimentum esse famen», la fame è il condimento del cibo. Cicerone lo prese in prestito per il dialogo filosofico sul bene e sul male e lo riusò nelle Tuscolanae disputationes: «Quis non videt desiderio omnia condiri?». Chi non s’accorge che tutto è insaporito dall’appetito?

È così, che di secolo in secolo e di scrittore in scrittore, l’appetito vien crescendo. Partecipa da protagonista a conviti medioevali, banchetti rinascimentali, buffet reali, rinfreschi arcadici e, per arrivare a noi, alla Milano da bere, agli apericena, agli happy hour con pizzette, tartine, stuzzichini, tramezzini, risottini. Celebre l’aforisma di Anthelme Brillat-Savarin, illustre politico e gastronomo d’Oltralpe che nella Fisiologia del gusto (1825) sottolinea: «Il Creatore, obbligando l’uomo a mangiare per vivere, lo invita con l’appetito, e lo ricompensa con il piacere». L’Italia risponde a Savarin schierando il Gigi Riva dei fisiologi: Paolo Mantegazza. Fisiologo, antropologo e scrittore, nella seconda metà dell’Ottocento pubblica, uno dopo l’altro, La fisiologia dell’amore, La fisiologia del piacere, Fisiologia della donna. In quella del piacere ritorna il refrain dell’intenso desiderio di cibo buono: «L’appetito rende saporite tutte le vivande».

A questo punto è d’obbligo chiedersi: che differenza c’è tra la fame e l’appetito? Per saperlo bisogna tornare nell’antica Roma dove nasce il nostro appetitus, il desiderio, la cupidigia di cibo. Deriva dal latino appetere, un verbo che si può tradurre in vari modi: desiderare, bramare, tendere verso qualcosa, cercare di afferrare qualcosa. Infatti quando si ha appetito non si cerca forse di afferrare qualsiasi cosa sia masticabile? Meglio se desiderabile? Meglio ancora se stuzzicante, prelibata, appetitosa? Non è quello che succede ai buffet di inaugurazione dove tutti spingono tutti pur di ghermire una tartina? Al ristorante quando, prima ancora di ordinare, ti mettono in tavola il cestino del pane caldo di forno con bruschettine all’olio d’oliva e grissini lunghi mezzo metro?

E se non c’è niente da mettere tra i denti? Ecco il momento in cui subentra la fame che chiede di essere soddisfatta, la fame che brontola nello stomaco, la fame patita per secoli da generazioni di poveri cristi, soprattutto durante le carestie, e ancora oggi sofferta da milioni di altri poveri cristi che non hanno cibo a sufficienza, la fame assassina che se non trova qualcosa di nutriente da mettere nello stomaco porta alla morte. L’appetito è per i ricchi, la fame per i... morti di fame. L’appetito è superfluo, la fame no. Lo dice anche la Treccani. Lasciando da una parte la spiegazione sugli appetiti non legati al cibo (sessuali, di onori, di gloria), veniamo al punto: «L’appetito più comune è il desiderio di mangiare, non sempre connesso a un reale bisogno di cibo, che è proprio della fame».

Si augura buon appetito ad amici e parenti quando il cameriere serve in tavola. Mai sentito augurare buona fame a chi ha il nulla sulla tavola. L’appetito è un’emozione dei sensi: la visione di un Camogli, di un Bufalino o di una Rustichella dietro la vetrina di un Autogrill dove ci si doveva fermare solo per far pipì; il profumo di una Margherita in via dei Tribunali a Napoli o di una fiorentina (con l’osso) a Firenze. È l’intensa voglia di cioccolato a Torino. L’appetito in questi casi stimola ruscelli di acquolina in bocca. La fame secca la gola e le labbra e si placa solo dopo un pasto o uno spuntino con un paninazzo alla mortadella. L’appetito è un romanzo, la fame è storia e letteratura: l’assalto ai forni nei Promessi Sposi, la disperata ricerca di un rosicchiolo da parte di Pinocchio, la fame «sconosciuta agli uomini liberi» raccontata da Primo Levi in Se questo è un uomo.

Dicono che la felicità fa aumentare l’appetito. Pure l’infelicità e, purtroppo, lo stress. Per gli stessi motivi l’appetito si può perdere. Accadde a Verona, a Rosmunda, moglie di Alboino, mitico re dei Longobardi e figlio di buona donna. Paolo Diacono nella Historia Langobardorum, racconta che in una delle tante notti di baldoria, Alboino tracannò vino in quantità industriale dal teschio di Cunimondo, da lui ucciso in battaglia, trasformato in una coppa d’oro. Senza la minima remora ne aveva poi sposato la figlia Rosmunda della quale si era invaghito. In quella notte di gozzoviglia, Alboino, perso ogni ritegno, allungò la coppa-teschio piena di vino alla moglie ordinandole: «Bevi Rosmunda dal cranio di tuo padre». La povera donna supplicò, pianse, implorò, ma il marito la costrinse a bere con la violenza.

Dopo quella macabra bevuta Rosmunda perse ogni appetito: non toccava cibo a tavola e a letto, che era l’appetito che più stava a cuore ad Alboino, nisba. Il re dei Longobardi, che voleva una Rosmunda in forma, convocò a corte i migliori cuochi del reame ordinando loro di preparare piatti irresistibili. «Se riesco a farle tornare la voglia di mangiare», fu il ragionamento, «le torneranno sicuramente anche tutte le altre voglie». Alla regina furono serviti manicaretti. Macchè! Lei assaggiava, piluccava, spilluzzicava e respingeva. La donna era ormai prossima all’anoressia quando si presentò a corte l’oste di una taverna in riva all’Adige. Aveva con sé una pentola dalla quale scodellò nel piatto della regina una salsa fumante colore del pane, la pearà. Rosmunda vi intinse la punta del cucchiaio e la portò alla bocca rassegnata. Miracolo! Alla regina piacque quella salsa fatta con pane raffermo grattugiato, brodo di carne, midollo di bue e tanto pepe e cominciò a mangiarne a cucchiaiate. E più ne mangiava più le gote riprendevano colore, più gli occhi tornavano a sorridere, più, più, più... più tutto. Sopra e sotto. Il pepe, si sa, è afrodisiaco e, alla fine della giostra, quel satrapo di Alboino recuperò la moglie con tutti gli appetiti al posto giusto.

La storia dice come andò a finire tra Alboino e Rosmunda la quale, per vendetta, fece assassinare il marito dall’amante Elmichi, fratello di latte del re. Il che non gli impedì di ammazzarlo.