Tutti i popoli della terra hanno i loro eroi: figure sono alla base della identità collettiva. E l'Italia, sotto questo profilo, non è davvero seconda a nessuno. Si pensi ai classici dell'italianità, come la triade letteraria Dante, Petrarca, Boccaccio, ma anche ai tantissimi nomi del Settecento e dell'Ottocento. E ancora scienziati, politici, rivoluzionari, santi, filosofi e artisti: da Vittorio Alfieri a Giacomo Leopardi, da Giambattista Vico ad Alessandro Volta, da Giovanni Pascoli a Alessandro Manzoni, da don Giovanni Bosco a Antonio Rosmini.

Tutti diversi, ma tutti uniti dal comune senso di appartenenza alla nazione. Il paradosso è che oggi, in nome delle drastiche rotture storiche che si vogliono imporre alla gente, dietro il nome suadente dell'apertura e dell'accoglienza, si rischia di rigettare o rileggere questo o quel tratto del nostro passato, alla luce di discutibili ed effimere categorie del presente. Stabilite peraltro non certo con un consenso democratico, ma dall'alto: da parte di élite transnazionali e anti-nazionali. Così, figure celebrate e celeberrime sino a ieri, impensabili da mettere da parte specialmente nel mondo della scuola, ora sono accantonate, o quanto meno è accantonata una parte saliente del loro pensiero, in quanto poco utilizzabile per formare (formattare?) i giovani e le nuove generazioni nel senso voluto.

Un caso eclatante è quello del patriota cattolico Silvio Pellico. Nato a Saluzzo (Cuneo) nei giorni della rivoluzione francese, quindi 230 anni fa, è stato uno degli autori più celebrati dal Risorgimento, dall'Italia di primo Novecento, dal fascismo, dall'antifascismo e infine dalla cultura italiana post seconda guerra mondiale.

Nato, come scriverà, «in quella condizione che non è povertà» e che ti avvicina «egualmente al povero e al ricco» conobbe da giovane Ugo Foscolo e gli spiriti inquieti del tempo, e maturò presto ideali di patriottismo, di indipendenza politica e di coraggioso idealismo.

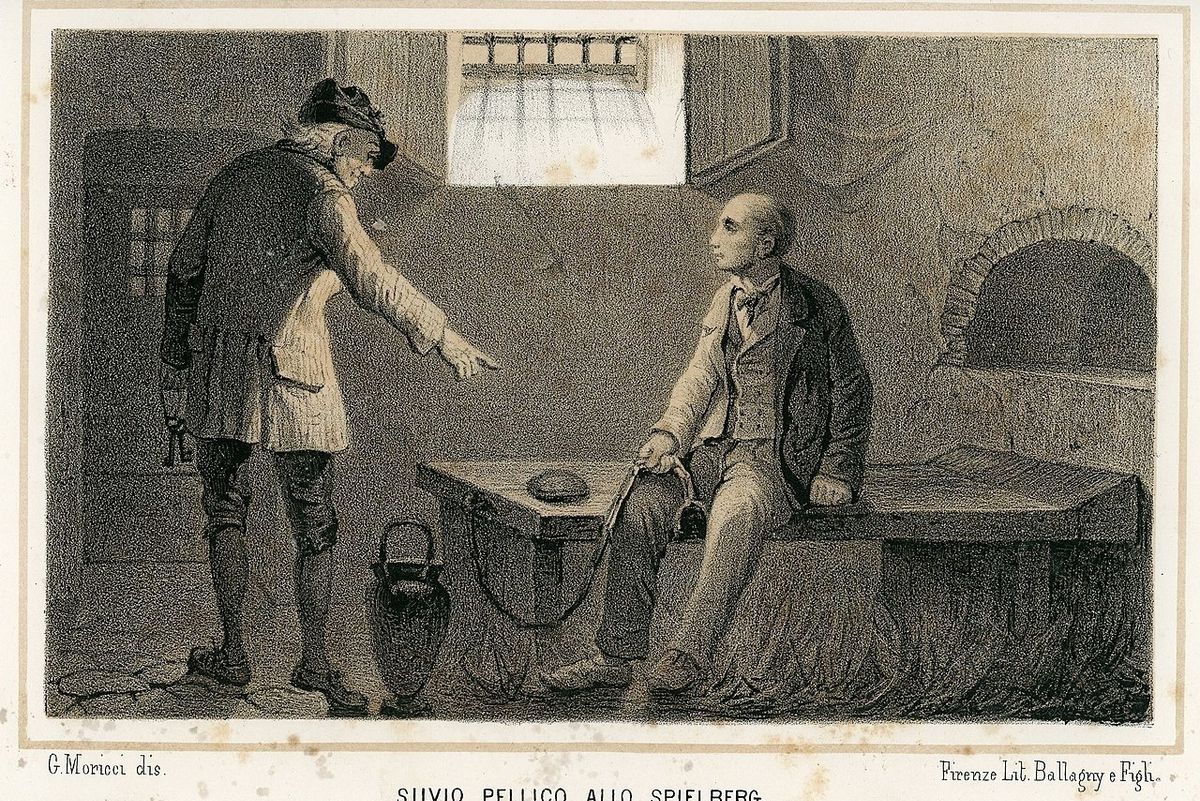

Arrestato nel 1820 per l'attività letteraria e carbonara filo-italiana e anti-austriaca, dopo che il regime asburgico aveva già censurato una sua opera teatrale (l'Eufemio di Messina), fu rinchiuso a Venezia. Processato per volontà dell'imperatore Francesco I e condannato a morte, ebbe la pena commutata in 15 anni di carcere duro da scontarsi nella fortezza dello Spielberg in Moravia.

Dagli 8 anni di effettiva reclusione (1822-1830), conclusasi con la grazia imperiale, il Pellico trasse una delle opere più lette, tradotte e pubblicate di tutto l'Ottocento europeo e della stessa prima metà del Novecento: Le mie prigioni (uscita, in forma di memorie, nel novembre del 1832 per le edizioni Bocca).

Il ruolo del libro fu così rilevante, dire dal punto di vista «psicologico» della battaglia delle idee, che fino a ieri sui libri di storia del liceo si scriveva che avesse «danneggiato l'Austria più di una battaglia persa», secondo quando avrebbe detto Klemens von Metternich, primo ministro viennese. Fu scritto dal Nostro su invito del proprio confessore, e racconta sia le condizioni carcerarie, che i propri travagli interiori e la coerenza storica del patriottismo italiano. Il tutto all'interno di una visione religiosa e provvidenzialistica in cui le figure che compaiono (i poliziotti, il carceriere Schiller, i compagni di prigionia) sembrano trasfigurati in senso spirituale.

L'opera, un tempo associata educativamente ai Promessi sposi o allo Jacopo Ortis foscoliano, ora è vista con sufficienza, tanto è grande il distacco e l'incomprensione - in primis da parte della casta dei letterati - verso il genio religioso dell'essere umano, e la sua volontà di testimoniare ciò in letteratura. Ma il libro che conclude la sua opera e la sua vita è un altro e quest'ultimo, uscito nel 1834, ancor di più si pone in insanabile contrasto con i valori che l'educazione civica contemporanea vorrebbe trasfondere nei giovani.

Si tratta del saggio intitolato Dei doveri degli uomini, e nell'epoca dello sbilanciamento tra diritti e doveri, sarebbe da riscoprire, da riproporre nelle scuole di ogni ordine e grado, magari riattualizzando un minimo il linguaggio usato. Per fortuna, una casa editrice non conformista ne ha offerto di recente un'agile edizione, consigliabile a tutti i pedagoghi e a quegli educatori che credono che un'educazione senza morale sia come un coltello senza lama (Dei doveri degli uomini, Fede e cultura, Verona, 9 euro). Il trattatello si potrebbe definire come un invito a mettere la (disprezzata) triade Dio-patria-famiglia a fondamento della società e a far da architrave a ogni possibile evoluzione dell'umana civiltà.

Silvio Pellico esalta «l'eccellenza della religione», mostrando che essa fu la guida dei grandi (Bacone, Newton, Leibnitz, Volta) e inculca al giovane italiano del suo tempo il precetto, oggi inudibile nelle scuole di Stato: «Onora la religione quanto più puoi e coi tuoi affetti e col tuo ingegno, e professala tra credenti e non credenti».

Ma l'altra ragione per cui da tempo è stato minimizzato e rimosso il «martire dello Spielberg» è il patriottismo schietto e irrecuperabile dalla volgata buonista. Scrive: «Tutti gli affetti che stringono gli uomini fra loro e li portano alla virtù sono nobili». Al contrario, «il cinico […] suole ostentar filantropia per deprimere l'amor patrio. Ei dice: la mia patria è il mondo; il cantuccio nel quale io nacqui non ha diritto alla mia preferenza […]; l'amor patrio non è altro che una specie di egoismo accomunato tra un gruppo di uomini». Pare aver profetizzato Saviano, il Pd o i saggi di Bruxelles! D'altra parte, striglia pure la destra borghese e il suo nazionalismo di comodo, osservando che «non v'è buon patriota, se non l'uomo virtuoso, l'uomo che sente ed ama tutti i suoi doveri, e si fa studio di seguirli». Il vero patriota infatti «non si confonde mai né coll'adulatore dei potenti, né coll'odiatore maligno di ogni autorità».

Gli ultimi anni Pellico li visse come segretario e amico dei marchesi Giulia e Tancredi di Barolo, aristocratici piemontesi di antica nobiltà, fervida religiosità e benefattori insigni (oggi entrambi venerabili per decisione di papa Francesco).

Si dedicò con passione alla composizione di cantiche di vario tema (Ildegarde, I Saluzzesi, La morte di Dante) e di commoventi poesie religiose (A Dio, A Maria, La Croce, I Santuari, Alessandro Volta, eccetera). Rimase insomma un patriota convinto e un cantore dell'epopea italica fino alla fine, seppur con il distacco, faticosamente raggiunto, dell'uomo di Dio che viaggia verso l'eternità.

Si spense a Torino in questa attitudine di fondo il 31 gennaio del 1854. Aveva scritto: «Non v'è onore che nella virtù. E non v'è virtù che a patto di continuamente pentirsi del male e proporsi l'ammenda».