- Sempre più numerose le varietà in commercio: di allevamento, a terra, in gabbie arricchite, biologiche. Attenzione ai codici riportati sui gusci. Si moltiplicano i produttori che lasciano le galline libere di razzolare: i prodotti ceduti ai grandi chef.

- Massimo Rapelli ha avviato un inedito esperimento in Valtellina: «Chilometro zero? No, conta la qualità. E io di strada ne faccio parecchia per effettuare le consegne di persona ai miei clienti».

Lo speciale contiene due articoli.

Secondo l’ultimo report Ismea disponibile, nel 2020 in Italia sono state deposte 12,6 miliardi di uova, prodotte da 41 milioni di galline ovaiole di oltre 2.600 allevamenti. Secondo i dati Anagrafe nazionale, nel 2020 il 49% dei capi in deposizione è allevato «a terra», il 42% in allevamenti con «gabbie arricchite», il 4% in allevamenti all’aperto e il 5% in allevamenti biologici. Sono meno del 10% i capi che passano parte della giornata all’aria aperta, circa 3 milioni e mezzo e di cui quasi 2 milioni certificati biologici. Cosa vuol dire allevamento bio? E gabbia arricchita? La gabbia arricchita, leggermente più capiente di quella convenzionale, è stata imposta dalla Direttiva comunitaria 74/1999 da noi attuata il 3 gennaio 2012. Ogni singolo uovo deve avere stampato un codice alfanumerico e la data di scadenza. Il primo numero che lo compone indica proprio il tipo di allevamento: 0 per le uova biologiche, 1 per l’allevamento all’aperto, 2 a terra, 3 in gabbia arricchita.

Dopo, due lettere indicano il paese dell’Unione Europea nel quale le uova sono state deposte (IT sta per Italia), poi il codice Istat del Comune di produzione e della provincia, infine il numero che identifica l’allevamento. Cosa vuol dire «0 uova biologiche»? Che le galline devono mangiare biologico e avere spazio: massimo 6 galline per metro quadrato all’interno, con limite massimo per allevamento di 3.000 galline, zona esterna obbligatoria, di 4 metri quadrati per gallina. E «1 all’aperto»? Al massimo 9 galline per metro quadrato, con spazio esterno, anche qui obbligatorio, di 4 metri quadrati per gallina senza limiti di numero di capi.

occhio ai metri quadrati

Nel codice 2 «allevamento a terra», abbiamo sempre 9 galline per metro quadrato ma senza spazio esterno né limite di capienza. Nell’allevamento «3 in gabbia», ora arricchita, le galline hanno 750 centimetri quadrati, poco più dei 550 delle vecchie gabbie, non c’è spazio esterno né limite di capienza. Questo codice è stampato solo sull’uovo, mentre sulla confezione non si vede: vi compaiono però frasi che indicano per esteso quanto esso sintetizza. Sulla confezione troviamo anche l’indicazione della categoria. Categoria A vuol dire guscio pulito e intatto, camera d’aria non superiore a 6 millimetri e 4 millimetri nella categoria Extra, albume pulito, nessun odore, né trattamenti di conservazione. Le uova che non hanno queste caratteristiche finiscono in categoria B, uova di seconda qualità o conservate. La categoria C è per le uova declassate e destinate all’industria alimentare.

Oggi tutto viene ripensato e, spesso, ricreato. Quando l’avvento della nuova versione riguarda il cibo, ci troviamo quasi sempre di fronte a neoalimenti che lasciano insoddisfatti e nostalgici della versione classica. Nel caso dell’uovo, pare accadere il contrario. L’uovo 2.0 si ribella al fatto che l’allevamento di galline abbia talvolta acquisito le caratteristiche proprie della concezione industriale e interviene su ogni aspetto: ricovero interno, spazio esterno, nutrizione. Il vegano è insoddisfatto ugualmente, perché l’allevamento virtuoso comunque concepisce l’animale come materiale produttivo in mano all’uomo. Tuttavia, in questo allevamento gentile si ritorna al rapporto che l’uomo intratteneva con l’animale nell’allevamento preindustriale. Seppure queste uova siano spesso brandite come status symbol in virtù del costo più alto dell’uovo di allevamento 3, la cosa che più conta è che veicolino l’idea che un nuovo uovo è possibile.

Il più noto produttore di nuovo uovo è Paolo Parisi. Nel podere Le Macchie di Usigliano di Lari (Pisa) 2.000 galline ovaiole pascolano in area recintata assumendo come fonte proteica il latte delle capre già allevate dall’azienda. Un «riciclo» che ha trasformato queste uova in leggendarie per chef e pasticceri per l’alto livello proteico del tuorlo che, montato, incamera tre volte più aria di un uovo canonico. Il packaging di Oliviero Toscani ha fatto il resto: l’ovale della testa di Paolo Parisi accanto a un uovo e lo slogan «Cerco il pelo nell’uovo», così come l’impressione della firma anche sul guscio, solletica l’idea dell’«uovo griffato» e del «superuovo». Altro uovo di ricerca è il Fantolino selezione chef di Davide Oldani, parte dei prodotti Foo’d e risultato della ricerca dell’«uovo ideale per dar vita alle migliori ricette dell’alta cucina», da galline alimentate con l’«antica formula» dell’azienda e seguendo le indicazioni dello chef. Altro ancora è Luovo dell’azienda agricola Il fiore delle Dolomiti di Belluno, Limana: le galline sono allevate secondo le 5 libertà fondamentali del Brambell Report del 1965, ovvero libertà dalla fame, dal dolore, dalle malattie, da paura e stress e di vivere in un ambiente adeguato e ascoltano musica classica.

le cinque regole

Le uova usate dagli Alajmo e dal panificatore brianzolo che ha rielevato il pane a prodotto pregiato Davide Longoni sono le uova di montagna di Valle San Felice sul lago di Garda, che vivono in 1 ettaro di bosco tra i castagni. L’uovo e la canapa (anche i nomi delle uova sono ricercati, ricordano quelli di quadri o romanzi) sono le uova abruzzesi di Silvia Bambagini Oliva e la madre Marisa Colitti, alimentate con mais, crusca e semi di canapa. Le uova del rapace di Beano di Codroipo aspirano a compiere «la rivoluzione della gallina», riportando il pollaio alla concezione del pollaio di casa con 250 «galline felici». Delle uova di selva parliamo sotto nell’intervista all’ideatore, che ha imposto un ritmo umano non solo all’allevamento, ma anche a esportazione e consegna.

Dal punto di vista nutrizionale, un’indagine della Regione Veneto pubblicata nel 2011 ha evidenziato come le uova provenienti da galline biologiche e/o allevate all’aperto presentano maggiori livelli di acidi grassi polinsaturi e omega 3 rispetto alle uova di allevamento a terra e in gabbia e le ha definite qualitativamente migliori. Si parla di decimali e mg, ma per molti, unito al pensiero che la gallina veda terra e sole, fa tanta differenza.

«I miei pennuti vivono nei boschi Non c’è uno spettacolo più bello»

In un bosco di castagni sopra Morbegno, a 600 metri di altitudine, 2.000 galline vivono in quasi completa libertà. Producono uova che hanno conquistato chef di livello (Cesare Battisti del Ratanà le prepara «alla milanese», Jean Marc Vezzoli le usa per impastare il panettone) e privati che le ricevono entro 24 ore dalla deposizione. A consegnarle - di persona - è Massimo Rapella, ideatore, con la moglie Elisabetta, delle uova di selva. La virtù dalla necessità: «Io e mia moglie abbiamo una laurea in scienze dell’educazione, siamo educatori, abbiamo aperto una comunità per minori nel 2005 e l’abbiamo gestita fino al 2012 come comunità residenziale», racconta Rapella alla Verità. «Con la crisi economica del 2008, il sociale è stata la prima ruota a saltare e come noi hanno chiuso tante piccole comunità. Avevamo già la selva, per passarci del tempo con i ragazzi perché la natura è uno spazio terapeutico, educativo di per sé. Dovevamo pagare il mutuo. Abbiamo osservato che le nostre quattro galline dal giardino andavano sempre nel bosco a razzolare».

Razzolare, ossia? «La gallina fa le buche nel terreno, scava con le zampe, becca. Il prato è piuttosto morbido, nel bosco sotto la terra ci sono le radici, sopra le foglie, è una zona viva. Cercando, ho scoperto che le galline attuali, le femmine del Gallus gallus domesticus, sono una sottospecie addomesticata derivante da specie selvatiche che in origine vivevano nelle foreste del Sudest asiatico. Il gallo forcello, della famiglia dei Phasianidae come il Gallus gallus, vive ancora selvatico nelle nostre montagne. Per la gallina, il bosco è un habitat in cui sta bene. Abbiamo provato a metterne 400, poi 700, adesso sono 2.000. La scommessa era: si comporteranno come quelle quattro?».

A quanto pare, la scommessa è stata vinta. E vedere (sul sito Uovodiselva.it) foto e video delle galline nella selva fa pensare a quanto la natura vera sia più bella di una pianta in vaso di polipropilene sul balcone di un grattacielo: «È la dimensione del bello», dice Rapella. «Le uova marroni o celesti sono belle, come lo è vedere le galline che le depongono in mezzo agli alberi. Valore non è solo avere l’uovo sano e la gallina felice, ma anche il bello, che ci salverà. Produrre cibo e trasformare cibo sono gesti che nutrono le persone. Gesti d’amore, come quello della mamma che allatta il bambino. Ma il gesto ha questo livello etico molto alto solo se autentico. Se produco cibo spazzatura per fare business o cucino tanto per cucinare, quel gesto perde di valore».

Proprio per preservare questo valore bisogna rispettare anche la selva e gli altri animali che la abitano: «Cerchiamo un certo equilibrio con la natura. Non ci interessa eliminare le volpi», dice il nostro allevatore. Che cerca, tra le altre cose, di preservare anche il pianeta: «Abbiamo detto fin dall’inizio che non volevamo dare le uova ai negozi ma portarle al consumatore finale. Niente imballaggi, non vogliamo sprecare un grammo di plastica o di cartone. Noi siamo partiti dal “buono, pulito e giusto” e per essere puliti non bisogna far finta di esserlo. Sovraccaricare le uova di pluriball e immettere tonnellate di CO2 per spedirle ovunque non avrebbe senso. Chilometro zero vuol dire tutto e niente, perché le cose prese vicino a casa possono non essere di qualità. Parlerei di cibo prossimo perché te lo porta il produttore. Il mio limite è 100 chilometri, la Brianza, Milano, Sondrio».

Si tratta di un approccio radicale che rimodella due paradigmi: quello del biologico come massima applicazione della naturalità all’allevamento contemporaneo e quello della produzione industriale come massima fornitrice di lavoro rispetto a quella artigianale: «Non abbiamo detto “Creiamo un nuovo prodotto biologico, questi sono gli standard bio, manteniamoci all’interno”. Abbiamo creato una vision, come si dice in inglese, e l’abbiamo realizzata: “La gallina deve stare fuori sempre, estate e inverno, pioggia e neve, e rientrare solo a dormire. No imballaggi, no CO2. E l’uovo lo consegniamo noi”. I limiti che ci siamo dati sono molto più restrittivi del biologico. La gallina sta fuori tutto il tempo della luce. A giugno apriamo un po’ prima delle 6 e rientrano alle 22, a dicembre dalle 7,30 alle 17. Nel bosco ci deve essere sempre una persona ogni 500 galline, poi bisogna andare a raccogliere le uova, sistemarle, prepararle, consegnarle».

L’allevamento ordinario non regge il confronto con questo: «Nell’allevamento a terra attualmente ci sono 9 galline per metro quadrato. In 10 metri quadrati di bosco io invece tengo una gallina. Il rapporto è 1 a 90». Proporzionalmente, in un tale allevamento lavorano più persone, perché le galline vanno seguite passo passo. E pensando all’addetto che le sorveglia nella selva viene in mente la figura del pastore: «È un rapporto con la natura molto viscerale», spiega Rapella.

Qui siamo esattamente nell’ambito della tradizione: fino a qualche decennio fa, il rapporto con la natura era questo, mentre nell’industria l’animale è spesso trattato come mera materia prima amorfa e inanimata: «Dobbiamo fare una riflessione più ampia. Si ha la tendenza a colpevolizzare i produttori, per esempio di prosciutto. Ci indigniamo perché i maialini vengono raccolti con le pale, con le ruspe e diciamo che queste cose non devono accadere. Senza però domandarci quanto prosciutto mangiamo a settimana. Se esiste questo sistema è perché noi lo accettiamo. Se vogliamo veramente parlare di benessere animale dobbiamo essere disposti a cambiare le nostre abitudini perché mangiamo troppa carne e vogliamo che i prodotti costino poco», racconta Rapella.

«Il mio uovo al pollaio», prosegue l’allevatore, «costa 70 centesimi e ha un prezzo di produzione di 50 centesimi, altissimo. Ci sono uova di allevamento 3, in gabbia, che già il rivenditore vende a pasticcerie e ristoranti a 12/13 centesimi, e ci si scandalizza di un uovo a 70 centesimi. Però ci sono vini in brick da 1 euro al litro e il Sassicaia ne costa 60. È sempre vino, però si accetta che il Sassicaia fatto in un certo modo costi di più. Per l’altro cibo, quando si supera il rapporto 1 a 2 o 1 a 3 si comincia a dire: “Beh, però, insomma...”».

Per forza di cose, quando si sceglie un approccio così netto bisogna anche affrontare le conseguenze. E sapere che la produzione sarà limitata. «Per preservare il benessere animale dobbiamo cambiare le nostre abitudini e spendere di più», commenta Rapella. «Non può essere tutto uovo di selva se mangiamo tutte queste uova. L’uovo di selva non andrà oltre le 2.000 galline. Tanti mi hanno chiesto, da altre regioni, di creare un franchising dell’allevamento nel bosco. Ma sarebbe come fare la Gioconda e poi farne altre due o tre. La Gioconda ha senso perché è unica. Va riscoperto il valore dell’unicità. L’uovo di selva sono le 2.000 galline che vivono sopra Morbegno nella valle del Bitto. Il resto sarà un’altra cosa».

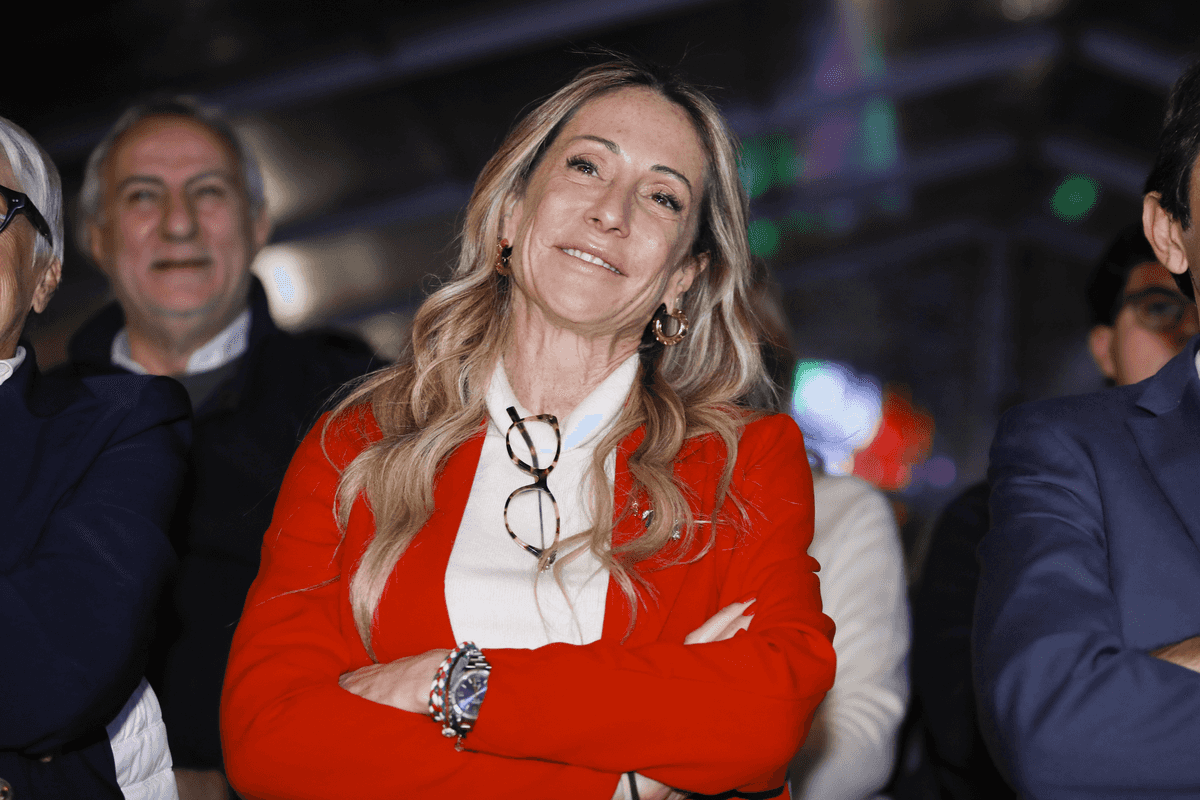

La virtualità che ha sostituito la realtà ci ha disabituato anche alla fisicità, che invece dovremmo recuperare. Massimo non ama mostrare il suo volto, vuole che l’obiettivo sia fisso sulle galline, ma impiega completamente la sua persona: consegna a mano, diventa amico del cliente e accoglie volentieri il visitatore nella selva. Il suo è un approccio radicalmente slow: non è una produzione «lenta» che poi accelera e magari inquina al momento della distribuzione. E per ovviare al limite di consegna dei 100 chilometri si può fare un bel viaggetto verso l’allevamento: «Per provare l’emozione di un piatto di spaghetti devi mangiarli. Per provare l’emozione dell’uovo di selva devi venire nel bosco a raccoglierlo».