True

2022-06-01

Sanzioni: dietro lo spot, la fregatura

Getty Images

Il Consiglio europeo straordinario dei 27 capi di Stato e di governo, allargato anche alla Finlandia, lunedì notte ha dato alla luce il tanto atteso accordo sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. I leader hanno raggiunto un piano di compromesso con il quale, tra le altre cose, si vieta l’importazione nel territorio dell’Unione europea di prodotti petroliferi russi trasportati via mare, eliminando gradualmente circa il 90% delle importazioni entro la fine del 2022. Mario Draghi parla di «successo completo»: è proprio così?

A un mese dal primo annuncio di Ursula von der Leyen, gli estenuanti negoziati sull’embargo petrolifero hanno portato infine a riconoscere a Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, senza nominarle, uno status speciale, escludendo dal bando il greggio ricevuto dalla Russia attraverso gli oleodotti.

Nel 2021, l’Ue a 27 ha importato circa 2,2 milioni di barili al giorno di greggio dalla Russia, che rappresentano circa il 25% delle importazioni europee, meno della metà dei quali attraverso la rete di oleodotti Druzhba che fornisce petrolio greggio a Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Mentre Germania e Polonia, avendo sbocchi sul mare, avevano già reso nota la rinuncia al greggio degli oleodotti russi (per una quantità approssimativa di 600.000 barili al giorno), i tre Paesi dell’Europa centrale senza accesso al mare erano restii ad aderire alle sanzioni. Ottenuta l’esenzione per l’oleodotto, al netto delle già note rinunce di Germania e Polonia, il blocco dell’import si applicherà a circa 1,4 milioni di barili al giorno di greggio, mentre circa 200.000 al giorno continueranno a fluire verso Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca attraverso l’oleodotto. L’importazione di altri 1,2 milioni di barili al giorno di prodotti raffinati, tra cui il già poco disponibile diesel, terminerà invece entro dicembre 2022.

A dispetto della macchinosa trattativa interna all’Europa, l’embargo sembra ben lontano dal poter danneggiare seriamente la Russia. L’ampio margine di tempo che l’Unione si è data per uscire dalle forniture russe, ad esempio, rende il sesto pacchetto meno efficace di quanto dovrebbe essere se si trattasse di vere sanzioni.

Soprattutto, quello che sembra sfuggire ai competenti tecnici della governance europea è che le sanzioni hanno senso e sono efficaci se sono rapide e reversibili. Le sanzioni mettono pressione se permettono, una volta cancellate, di ripristinare uno status quo ante desiderabile dal sanzionato. Dilazionare in sette mesi di tempo il blocco delle importazioni di greggio russo mentre allo stesso tempo si lavora attivamente per non acquistarlo mai più non è una sanzione: è una decisione di politica energetica di lungo termine. Se è vero che la destinazione finale delle scelte di politica estera dell’Unione europea è il distacco totale dall’economia della Russia, come a Washington si anela, è evidente che questo sesto pacchetto non parla di sanzioni, ma di un taglio netto e definitivo a un legame economico storico. Un legame fatto anche di infrastrutture come gasdotti e oleodotti la cui realizzazione ha comportato investimenti miliardari e molti anni di lavoro. Che lo scenario sia questo, lo confermano le parole del nostro premier, secondo cui le misure economiche «dureranno molto molto a lungo». Dunque, per la Russia poco cambia che queste ultime «sanzioni» economiche ci siano o meno. Se fossero tali potrebbero essere revocate; in questo caso invece il rapporto economico viene reciso di netto e definitivamente. Cosciente di avere perso il cliente Europa, anche subendo perdite economiche ingenti, Mosca sa di dover investire, avendone tutto il tempo, per riorganizzare la propria produzione di idrocarburi e trovare altri sbocchi per i suoi prodotti nel lungo periodo. Le stesse considerazioni valgono per il gas. Oggi l’Europa non può permettersi di bloccare le importazioni di gas dalla Russia, ma la sbandierata e preannunciata ricerca dell’indipendenza energetica europea da Mosca (prevista per il 2027) fa sì che la Russia stessa si stia organizzando per trovare altri sbocchi nel medio e lungo periodo.

Alla notizia dell’accordo sull’embargo, lunedì sera, le quotazioni dei future sul petrolio brent sono cresciute del 2% e hanno poi consolidato l’aumento nel corso della giornata di ieri restando sopra i 123 dollari al barile. Se si guarda alla curva forward dei future con scadenze successive si nota un’accentuata backwardation. Questo significa che il mercato paga di più il prodotto con consegne più vicine perché si trova in situazione di scarsità di offerta rispetto alla domanda.

Dall’Opec+ trapela attendismo nella valutazione del reale impatto sulla produzione e sui relativi prezzi, visto che l’annuncio reiterato delle sanzioni in arrivo ha già contribuito a spostare l’export russo verso altri Paesi da diverse settimane. Cina e India hanno infatti aumentato, nel frattempo, le loro importazioni di petrolio russo, approfittando dei prezzi scontati del greggio Ural. La continuità della produzione russa, pur in calo, è stata così salvaguardata.

A questo punto è possibile che sul mercato fisico si verifichino aumenti dei prezzi per i greggi mediorientali più simili all’Ural, poiché le raffinerie europee ne aumenteranno la domanda in quanto predisposte a lavorare un petrolio con quelle caratteristiche. In conclusione, il distacco dalle forniture di petrolio dalla Russia deciso lunedì a Bruxelles potrebbe rivelarsi per l’Europa un clamoroso colpo autoinflitto, perché non mette reale pressione sul sanzionato e al contempo soffia sul fuoco dell’inflazione, rischiando di far precipitare l’intero continente in una difficile recessione.

Smacco a Draghi sui prezzi del gas

Il premier Mario Draghi ieri è stato di fatto sconfitto sull’inserimento di un tetto al prezzo del gas. Durante il vertice straordinario che si è tenuto a Bruxelles, i leader dei 27 Paesi Ue hanno solo approvato la possibilità di esplorare la misura tanto cara al premier italiano in caso di emergenza.

«L’azione dell’Ue sull’energia si svilupperà su molti fronti», ha detto ieri Draghi. Che però ha esultato: «Sul funzionamento del mercato dell’energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap», ha riferito il premier. «Bisogna studiare se non provoca danni maggiori ai benefici che ha. La Commissione lavorerà su questo». Il tema era già stato anticipato dalla stessa Commissione durante i lavori sul RePowerEu. La presidente Ursula von der Leyen aveva già fatto notare che un tetto europeo sarebbe stato possibile «solo in caso di totale interruzione delle forniture».

Che, insomma, l’obiettivo di Draghi sul tetto al prezzo del gas non fosse esattamente condiviso da tutti i membri dell’Ue, era piuttosto prevedibile. Sulla stampa italiana, l’idea del premier sul tetto al prezzo del gas pareva essere diventata il surrogato di un’intesa impossibile sull’embargo al petrolio. Dopo l’annuncio di un accordo da parte dei 27 Paesi sul greggio, della «battaglia» di Draghi sul gas, nel frattempo fallita, si è parlato poco.

«Penso che si sia fatto tanto rumore per nulla. Al gas non possiamo rinunciare, quindi sanzioni zero fino al 2024, per quanto riguarda il petrolio, chi non ha accesso al mare continuerà a comprare dalla Russia», ha detto ieri Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co ed ex ad di Eni, commentando l’accordo tra i leader europei sul petrolio russo. «Una deroga è prevista per il greggio via oleodotto che rifornisce alcuni paesi dell’Europa centro-orientale». Intervenendo, inoltre, all’assemblea pubblica di Anfia, l’associazione nazionale industria automobilistica, Scaroni ha anche detto che «la Commissione europea, che mi sembra desiderosa di fare annunci, ma non la vedo particolarmente efficace. Certo la situazione è difficile».

Di avviso simile anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui «sebbene la Russia pesi solo il 2% nel commercio mondiale, essa è tra i principali esportatori di petrolio e di gas. Secondo le quotazioni di mercato, i prezzi di questi prodotti resterebbero molto elevati nel 2022, diminuendo solo di poco nei prossimi due anni».

Del resto, non è una novità che l’Italia avrebbe non poche difficoltà senza il petrolio russo. Secondo Ursula von der Leyen, «le scorte di gas in Unione europea sono al 41%, un livello più alto rispetto allo stesso periodo l’anno scorso». Peccato che l’obiettivo sia di arrivare all’80% entro novembre, valore assai ardua da raggiungere con questi chiari di luna.

Sarà forse ancora più difficile per l’Olanda e la Danimarca, due Paesi che si rifiutano di pagare il gas in rubli, motivo per cui Gazprom si prepara a interrompere le forniture. In particolare, la compagnia olandese Gas Terra ha annunciato che si rifiuterà di pagare in rubli il gas per non andare in contrasto con le sanzioni adottate dall’Ue, che vietano l’apertura di un conto presso Gazprombank. Così, da domani, i rubinetti verranno chiusi e Amsterdam dovrà dire addio a 2 milioni di metri cubi. Stessa sorte per la danese Orsted. In questo caso però, il problema è che l’azienda copre la maggior parte del fabbisogno del Paese.

«Senza metano russo, Italia in recessione»

Se la guerra dovesse causare l’interruzione delle forniture di gas russo, rischieremmo due punti di Pil nel biennio. E con un’inflazione che resterà alta più a lungo del previsto bisogna evitare «una vana rincorsa fra prezzi e salari». Nelle sue considerazioni finali all’assemblea di Bankitalia, il governatore Ignazio Visco ha dedicato ampio spazio agli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina. Ripetendo più volte la parola «incertezza», che condiziona ogni previsione. Sul fronte della crescita ci sono margini di ottimismo, grazie anche al Pnrr. Ma una virata in negativo della guerra, che potrebbe portare a una chiusura dei rubinetti del gas, spingerebbe l’Italia in recessione sia nel 2022 sia nel 2023, facendo schizzare ulteriormente l’inflazione. In questo scenario, definito «severo» da via Nazionale, il Pil si ridurrebbe a -0,3% nel 2022 e a -0,5 nel 2023: più basso di circa 4 punti percentuali quest’anno e di 3 il prossimo rispetto a quanto stimato in gennaio, comportando una prolungata recessione.

Non solo. Sul fronte dei prezzi, l’aumento dell’energia determinerebbe un forte rialzo dell’inflazione, che arriverebbe al 7,8% nel 2022, oltre 4 punti percentuali al di sopra dei livelli prefigurati in gennaio, per poi scendere al 2,3% nel 2023, in linea con l’ipotizzato ridimensionamento delle pressioni sui prezzi delle materie prime. «L’incertezza delle previsioni è di gran lunga maggiore di un anno fa. Nei mesi scorsi sono state sottostimate, anche nelle proiezioni delle banche centrali, l’entità e la persistenza degli aumenti dei prezzi», ha evidenziato il governatore. Negli stessi minuti, l’Istat diffondeva le sue stime preliminari rilevando che a maggio, dopo il rallentamento di aprile, l’inflazione torna ad accelerare, salendo del 6,9%, un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%). Non va meglio in tutto il continente, come dimostrano le stime di Eurostat: sempre a maggio, il tasso medio d’inflazione nei Paesi dell’Eurozona è arrivato a toccare l’8,1% (rispetto al 7,4% di aprile), un livello mai raggiunto da quando è stata creata l’Unione monetaria. Per Visco, invece di una generale crescita delle retribuzioni, da agganciare ai prezzi di alcuni beni, sarebbero dunque opportuni «interventi di bilancio di natura temporanea e calibrati con attenzione alle finanze pubbliche», per contenere i rincari delle bollette energetiche e sostenere il reddito delle famiglie. Al momento, segnali di «trasmissione delle pressioni dai prezzi alle retribuzioni» non si sono registrati, ma «non va trascurato il rischio di un aumento delle aspettative di inflazione oltre l’obiettivo di medio termine e dell’avvio di una rincorsa tra prezzi e salari». Visco ha sottolineato che «in alcuni Paesi sono state avanzate richieste di recuperi retributivi di elevata entità. Se queste si risolvessero in aumenti una tantum delle retribuzioni, il rischio di un avvio di un circolo vizioso tra inflazione e crescita salariale sarebbe ridotto».

La ricetta di Visco per mitigare il picco dell’incremento straordinario dell’inflazione è giudicata con favore dall’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, mentre non piace ai sindacati, come si affretta a sottolineare il segretario della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da via Nazionale. «I salari in Italia sono troppo bassi ma più che di aumenti una tantum c’è bisogno di aumentare il loro potere di acquisto». Landini suggerisce «il rinnovo dei contratti ma soprattutto una seria riforma fiscale che riduca la tassazione su lavoro dipendente e pensioni a partire dai redditi più bassi».

Il governatore di Bankitalia ha specificato che vi sono «solide ragioni per avviare anche forme di gestione comune di una parte dei debiti nazionali emessi in passato attraverso un fondo europeo che acquisisca, finanziandosi sul mercato, una quota dei titoli pubblici esistenti». L’attività di questo fondo «sarebbe strutturata in modo da evitare trasferimenti sistematici di risorse tra Paesi e da preservare gli incentivi a condurre politiche di bilancio responsabili», ha aggiunto. Per quanto riguarda il sistema creditizio, la situazione delle banche italiane è «complessivamente non negativa», ma il conflitto in Ucraina e i problemi di approvvigionamento delle materie prime, che causano un rallentamento del Pil, consigliano di «operare con prudenza» sulla «classificazione dei prestiti, accantonamenti e distribuzione degli utili». Conseguenze «di rilievo» potrebbero esserci per le banche più tradizionali, specie le medio piccole, i cui vertici «devono agire senza ritardi anche sul fronte di possibili aggregazioni» per minimizzare il rischio di crisi . Il governatore ha infine ricordato che è bassa la quota di risparmio italiano gestito dai fondi comuni che viene impiegato per finanziare le imprese nazionali, ma la crescita della «finanza non bancaria deve avvenire in condizioni di stabilità». I fondi gestiscono 1.300 miliardi contro i 1.400 miliardi di depositi bancari, ma solo il 5% è investito in titoli di imprese nazionali, contro il 34% della Francia e il 14 della Germania. Una condizione dovuta alla piccola dimensione delle nostre aziende che «meno ricorrono al mercato dei capitali».

Continua a leggereRiduci

L’Ue vara un embargo del petrolio russo differito nel tempo e solo parziale. Effetti su Mosca? Tutti da verificare. Contraccolpi su di noi? Immediati: il prezzo dell’oro nero galoppa.Mario Draghi però canta vittoria perché si studierà la fattibilità del suo «tetto del prezzo per il gas».Intanto l’inflazione vola. Bankitalia evoca la recessione. E non riusciamo neppure a produrre più acciaio.Lo speciale contiene tre articoli.Il Consiglio europeo straordinario dei 27 capi di Stato e di governo, allargato anche alla Finlandia, lunedì notte ha dato alla luce il tanto atteso accordo sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. I leader hanno raggiunto un piano di compromesso con il quale, tra le altre cose, si vieta l’importazione nel territorio dell’Unione europea di prodotti petroliferi russi trasportati via mare, eliminando gradualmente circa il 90% delle importazioni entro la fine del 2022. Mario Draghi parla di «successo completo»: è proprio così?A un mese dal primo annuncio di Ursula von der Leyen, gli estenuanti negoziati sull’embargo petrolifero hanno portato infine a riconoscere a Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, senza nominarle, uno status speciale, escludendo dal bando il greggio ricevuto dalla Russia attraverso gli oleodotti.Nel 2021, l’Ue a 27 ha importato circa 2,2 milioni di barili al giorno di greggio dalla Russia, che rappresentano circa il 25% delle importazioni europee, meno della metà dei quali attraverso la rete di oleodotti Druzhba che fornisce petrolio greggio a Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Mentre Germania e Polonia, avendo sbocchi sul mare, avevano già reso nota la rinuncia al greggio degli oleodotti russi (per una quantità approssimativa di 600.000 barili al giorno), i tre Paesi dell’Europa centrale senza accesso al mare erano restii ad aderire alle sanzioni. Ottenuta l’esenzione per l’oleodotto, al netto delle già note rinunce di Germania e Polonia, il blocco dell’import si applicherà a circa 1,4 milioni di barili al giorno di greggio, mentre circa 200.000 al giorno continueranno a fluire verso Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca attraverso l’oleodotto. L’importazione di altri 1,2 milioni di barili al giorno di prodotti raffinati, tra cui il già poco disponibile diesel, terminerà invece entro dicembre 2022.A dispetto della macchinosa trattativa interna all’Europa, l’embargo sembra ben lontano dal poter danneggiare seriamente la Russia. L’ampio margine di tempo che l’Unione si è data per uscire dalle forniture russe, ad esempio, rende il sesto pacchetto meno efficace di quanto dovrebbe essere se si trattasse di vere sanzioni.Soprattutto, quello che sembra sfuggire ai competenti tecnici della governance europea è che le sanzioni hanno senso e sono efficaci se sono rapide e reversibili. Le sanzioni mettono pressione se permettono, una volta cancellate, di ripristinare uno status quo ante desiderabile dal sanzionato. Dilazionare in sette mesi di tempo il blocco delle importazioni di greggio russo mentre allo stesso tempo si lavora attivamente per non acquistarlo mai più non è una sanzione: è una decisione di politica energetica di lungo termine. Se è vero che la destinazione finale delle scelte di politica estera dell’Unione europea è il distacco totale dall’economia della Russia, come a Washington si anela, è evidente che questo sesto pacchetto non parla di sanzioni, ma di un taglio netto e definitivo a un legame economico storico. Un legame fatto anche di infrastrutture come gasdotti e oleodotti la cui realizzazione ha comportato investimenti miliardari e molti anni di lavoro. Che lo scenario sia questo, lo confermano le parole del nostro premier, secondo cui le misure economiche «dureranno molto molto a lungo». Dunque, per la Russia poco cambia che queste ultime «sanzioni» economiche ci siano o meno. Se fossero tali potrebbero essere revocate; in questo caso invece il rapporto economico viene reciso di netto e definitivamente. Cosciente di avere perso il cliente Europa, anche subendo perdite economiche ingenti, Mosca sa di dover investire, avendone tutto il tempo, per riorganizzare la propria produzione di idrocarburi e trovare altri sbocchi per i suoi prodotti nel lungo periodo. Le stesse considerazioni valgono per il gas. Oggi l’Europa non può permettersi di bloccare le importazioni di gas dalla Russia, ma la sbandierata e preannunciata ricerca dell’indipendenza energetica europea da Mosca (prevista per il 2027) fa sì che la Russia stessa si stia organizzando per trovare altri sbocchi nel medio e lungo periodo.Alla notizia dell’accordo sull’embargo, lunedì sera, le quotazioni dei future sul petrolio brent sono cresciute del 2% e hanno poi consolidato l’aumento nel corso della giornata di ieri restando sopra i 123 dollari al barile. Se si guarda alla curva forward dei future con scadenze successive si nota un’accentuata backwardation. Questo significa che il mercato paga di più il prodotto con consegne più vicine perché si trova in situazione di scarsità di offerta rispetto alla domanda.Dall’Opec+ trapela attendismo nella valutazione del reale impatto sulla produzione e sui relativi prezzi, visto che l’annuncio reiterato delle sanzioni in arrivo ha già contribuito a spostare l’export russo verso altri Paesi da diverse settimane. Cina e India hanno infatti aumentato, nel frattempo, le loro importazioni di petrolio russo, approfittando dei prezzi scontati del greggio Ural. La continuità della produzione russa, pur in calo, è stata così salvaguardata.A questo punto è possibile che sul mercato fisico si verifichino aumenti dei prezzi per i greggi mediorientali più simili all’Ural, poiché le raffinerie europee ne aumenteranno la domanda in quanto predisposte a lavorare un petrolio con quelle caratteristiche. In conclusione, il distacco dalle forniture di petrolio dalla Russia deciso lunedì a Bruxelles potrebbe rivelarsi per l’Europa un clamoroso colpo autoinflitto, perché non mette reale pressione sul sanzionato e al contempo soffia sul fuoco dell’inflazione, rischiando di far precipitare l’intero continente in una difficile recessione.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sanzioni-dietro-spot-fregatura-2657422425.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="smacco-a-draghi-sui-prezzi-del-gas" data-post-id="2657422425" data-published-at="1654021777" data-use-pagination="False"> Smacco a Draghi sui prezzi del gas Il premier Mario Draghi ieri è stato di fatto sconfitto sull’inserimento di un tetto al prezzo del gas. Durante il vertice straordinario che si è tenuto a Bruxelles, i leader dei 27 Paesi Ue hanno solo approvato la possibilità di esplorare la misura tanto cara al premier italiano in caso di emergenza. «L’azione dell’Ue sull’energia si svilupperà su molti fronti», ha detto ieri Draghi. Che però ha esultato: «Sul funzionamento del mercato dell’energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap», ha riferito il premier. «Bisogna studiare se non provoca danni maggiori ai benefici che ha. La Commissione lavorerà su questo». Il tema era già stato anticipato dalla stessa Commissione durante i lavori sul RePowerEu. La presidente Ursula von der Leyen aveva già fatto notare che un tetto europeo sarebbe stato possibile «solo in caso di totale interruzione delle forniture». Che, insomma, l’obiettivo di Draghi sul tetto al prezzo del gas non fosse esattamente condiviso da tutti i membri dell’Ue, era piuttosto prevedibile. Sulla stampa italiana, l’idea del premier sul tetto al prezzo del gas pareva essere diventata il surrogato di un’intesa impossibile sull’embargo al petrolio. Dopo l’annuncio di un accordo da parte dei 27 Paesi sul greggio, della «battaglia» di Draghi sul gas, nel frattempo fallita, si è parlato poco. «Penso che si sia fatto tanto rumore per nulla. Al gas non possiamo rinunciare, quindi sanzioni zero fino al 2024, per quanto riguarda il petrolio, chi non ha accesso al mare continuerà a comprare dalla Russia», ha detto ieri Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co ed ex ad di Eni, commentando l’accordo tra i leader europei sul petrolio russo. «Una deroga è prevista per il greggio via oleodotto che rifornisce alcuni paesi dell’Europa centro-orientale». Intervenendo, inoltre, all’assemblea pubblica di Anfia, l’associazione nazionale industria automobilistica, Scaroni ha anche detto che «la Commissione europea, che mi sembra desiderosa di fare annunci, ma non la vedo particolarmente efficace. Certo la situazione è difficile». Di avviso simile anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco secondo cui «sebbene la Russia pesi solo il 2% nel commercio mondiale, essa è tra i principali esportatori di petrolio e di gas. Secondo le quotazioni di mercato, i prezzi di questi prodotti resterebbero molto elevati nel 2022, diminuendo solo di poco nei prossimi due anni». Del resto, non è una novità che l’Italia avrebbe non poche difficoltà senza il petrolio russo. Secondo Ursula von der Leyen, «le scorte di gas in Unione europea sono al 41%, un livello più alto rispetto allo stesso periodo l’anno scorso». Peccato che l’obiettivo sia di arrivare all’80% entro novembre, valore assai ardua da raggiungere con questi chiari di luna. Sarà forse ancora più difficile per l’Olanda e la Danimarca, due Paesi che si rifiutano di pagare il gas in rubli, motivo per cui Gazprom si prepara a interrompere le forniture. In particolare, la compagnia olandese Gas Terra ha annunciato che si rifiuterà di pagare in rubli il gas per non andare in contrasto con le sanzioni adottate dall’Ue, che vietano l’apertura di un conto presso Gazprombank. Così, da domani, i rubinetti verranno chiusi e Amsterdam dovrà dire addio a 2 milioni di metri cubi. Stessa sorte per la danese Orsted. In questo caso però, il problema è che l’azienda copre la maggior parte del fabbisogno del Paese. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/sanzioni-dietro-spot-fregatura-2657422425.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="senza-metano-russo-italia-in-recessione" data-post-id="2657422425" data-published-at="1654021777" data-use-pagination="False"> «Senza metano russo, Italia in recessione» Se la guerra dovesse causare l’interruzione delle forniture di gas russo, rischieremmo due punti di Pil nel biennio. E con un’inflazione che resterà alta più a lungo del previsto bisogna evitare «una vana rincorsa fra prezzi e salari». Nelle sue considerazioni finali all’assemblea di Bankitalia, il governatore Ignazio Visco ha dedicato ampio spazio agli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina. Ripetendo più volte la parola «incertezza», che condiziona ogni previsione. Sul fronte della crescita ci sono margini di ottimismo, grazie anche al Pnrr. Ma una virata in negativo della guerra, che potrebbe portare a una chiusura dei rubinetti del gas, spingerebbe l’Italia in recessione sia nel 2022 sia nel 2023, facendo schizzare ulteriormente l’inflazione. In questo scenario, definito «severo» da via Nazionale, il Pil si ridurrebbe a -0,3% nel 2022 e a -0,5 nel 2023: più basso di circa 4 punti percentuali quest’anno e di 3 il prossimo rispetto a quanto stimato in gennaio, comportando una prolungata recessione. Non solo. Sul fronte dei prezzi, l’aumento dell’energia determinerebbe un forte rialzo dell’inflazione, che arriverebbe al 7,8% nel 2022, oltre 4 punti percentuali al di sopra dei livelli prefigurati in gennaio, per poi scendere al 2,3% nel 2023, in linea con l’ipotizzato ridimensionamento delle pressioni sui prezzi delle materie prime. «L’incertezza delle previsioni è di gran lunga maggiore di un anno fa. Nei mesi scorsi sono state sottostimate, anche nelle proiezioni delle banche centrali, l’entità e la persistenza degli aumenti dei prezzi», ha evidenziato il governatore. Negli stessi minuti, l’Istat diffondeva le sue stime preliminari rilevando che a maggio, dopo il rallentamento di aprile, l’inflazione torna ad accelerare, salendo del 6,9%, un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%). Non va meglio in tutto il continente, come dimostrano le stime di Eurostat: sempre a maggio, il tasso medio d’inflazione nei Paesi dell’Eurozona è arrivato a toccare l’8,1% (rispetto al 7,4% di aprile), un livello mai raggiunto da quando è stata creata l’Unione monetaria. Per Visco, invece di una generale crescita delle retribuzioni, da agganciare ai prezzi di alcuni beni, sarebbero dunque opportuni «interventi di bilancio di natura temporanea e calibrati con attenzione alle finanze pubbliche», per contenere i rincari delle bollette energetiche e sostenere il reddito delle famiglie. Al momento, segnali di «trasmissione delle pressioni dai prezzi alle retribuzioni» non si sono registrati, ma «non va trascurato il rischio di un aumento delle aspettative di inflazione oltre l’obiettivo di medio termine e dell’avvio di una rincorsa tra prezzi e salari». Visco ha sottolineato che «in alcuni Paesi sono state avanzate richieste di recuperi retributivi di elevata entità. Se queste si risolvessero in aumenti una tantum delle retribuzioni, il rischio di un avvio di un circolo vizioso tra inflazione e crescita salariale sarebbe ridotto». La ricetta di Visco per mitigare il picco dell’incremento straordinario dell’inflazione è giudicata con favore dall’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, mentre non piace ai sindacati, come si affretta a sottolineare il segretario della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da via Nazionale. «I salari in Italia sono troppo bassi ma più che di aumenti una tantum c’è bisogno di aumentare il loro potere di acquisto». Landini suggerisce «il rinnovo dei contratti ma soprattutto una seria riforma fiscale che riduca la tassazione su lavoro dipendente e pensioni a partire dai redditi più bassi». Il governatore di Bankitalia ha specificato che vi sono «solide ragioni per avviare anche forme di gestione comune di una parte dei debiti nazionali emessi in passato attraverso un fondo europeo che acquisisca, finanziandosi sul mercato, una quota dei titoli pubblici esistenti». L’attività di questo fondo «sarebbe strutturata in modo da evitare trasferimenti sistematici di risorse tra Paesi e da preservare gli incentivi a condurre politiche di bilancio responsabili», ha aggiunto. Per quanto riguarda il sistema creditizio, la situazione delle banche italiane è «complessivamente non negativa», ma il conflitto in Ucraina e i problemi di approvvigionamento delle materie prime, che causano un rallentamento del Pil, consigliano di «operare con prudenza» sulla «classificazione dei prestiti, accantonamenti e distribuzione degli utili». Conseguenze «di rilievo» potrebbero esserci per le banche più tradizionali, specie le medio piccole, i cui vertici «devono agire senza ritardi anche sul fronte di possibili aggregazioni» per minimizzare il rischio di crisi . Il governatore ha infine ricordato che è bassa la quota di risparmio italiano gestito dai fondi comuni che viene impiegato per finanziare le imprese nazionali, ma la crescita della «finanza non bancaria deve avvenire in condizioni di stabilità». I fondi gestiscono 1.300 miliardi contro i 1.400 miliardi di depositi bancari, ma solo il 5% è investito in titoli di imprese nazionali, contro il 34% della Francia e il 14 della Germania. Una condizione dovuta alla piccola dimensione delle nostre aziende che «meno ricorrono al mercato dei capitali».

Ilaria Salis (al centro) con il gruppo The Left all'Europarlamento

Uno in particolare sottolineava «la necessità di contrastare la criminalizzazione dell’occupazione di alloggi vacanti, in particolare di proprietà pubbliche e di proprietari con molteplici patrimoni residenziali, laddove tale occupazione sia effettuata da individui che non possono permettersi un alloggio ai prezzi di mercato prevalenti». Una proposta che chiedeva sostanzialmente la legalizzazione delle occupazioni abusive in determinati casi, tra l’altro non distinguendo chi possiede immensi patrimoni immobiliari da chi può contare su due o tre abitazioni di famiglia.

«Gli emendamenti di Ilaria Salis e dei suoi colleghi», commenta con La Verità il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, «chiedevano in sostanza di sopprimere il diritto di proprietà attraverso la legittimazione di un reato, il furto di case, e della violazione dei contratti, col divieto di sfratto per morosità in alcuni casi. Respingerli era il minimo che si potesse fare, trattandosi di misure che non fatico a definire eversive. Il problema è che a risultati simili a quelli indicati negli emendamenti si giunge quotidianamente, almeno in Italia, attraverso comportamenti di fatto che sono frutto di mentalità diffuse e dure a morire». Soddisfatta la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna: «Con il voto sulla relazione del Parlamento europeo sulla crisi abitativa», sottolinea la Sberna, «abbiamo portato la casa in una nuova prospettiva e messo fine all’egemonia della sinistra sul tema. Lo dimostrano il voto contrario di Verdi e Sinistra al testo finale e la bocciatura degli emendamenti presentati dall’eurodeputata Ilaria Salis e dai suoi colleghi, che sostengono l’esproprio delle multiproprietà pubbliche e private e legittimano le occupazioni abusive. Proprio quegli emendamenti rappresentano una distorsione inaccettabile del diritto alla casa, soprattutto nei confronti di tutti coloro che ogni giorno lavorano duramente per pagare un affitto o la rata di un mutuo. Senza considerare che, dove si verificano occupazioni abusive, i quartieri diventano più insicuri».

Esprime apprezzamento per la bocciatura degli emendamenti presentati dalla Salis anche la eurodeputata della Lega Anna Cisint: «Abbiamo votato no all’ennesima proposta ideologica della sinistra europea», argomenta la Cisint, «che rappresenta una vera e propria invasione di campo dell’Ue nelle politiche abitative nazionali, che devono invece rimanere in mano agli Stati. E quando si parla di case non poteva mancare una delle geniali proposte di Ilaria Salis e di The Left: la legalizzazione dei ladri di case, la possibilità di occupare le seconde abitazioni per chi commette la “colpa” di lasciarle sfitte e persino uno scudo economico europeo per chi non paga l’affitto. Una vergognosa idea tipica della sinistra», sottolinea la Cisint, «avanzata da colei che ha fatto dell’occupazione delle case altrui una battaglia politica sulle pelle dei cittadini che rispettano la legge». «La proprietà privata non si tocca e gli sgomberi delle case occupate abusivamente non possono essere messi in discussione, con buona pace della collega Salis», ha ribadito la collega leghista Isabella Tovaglieri.

Continua a leggereRiduci

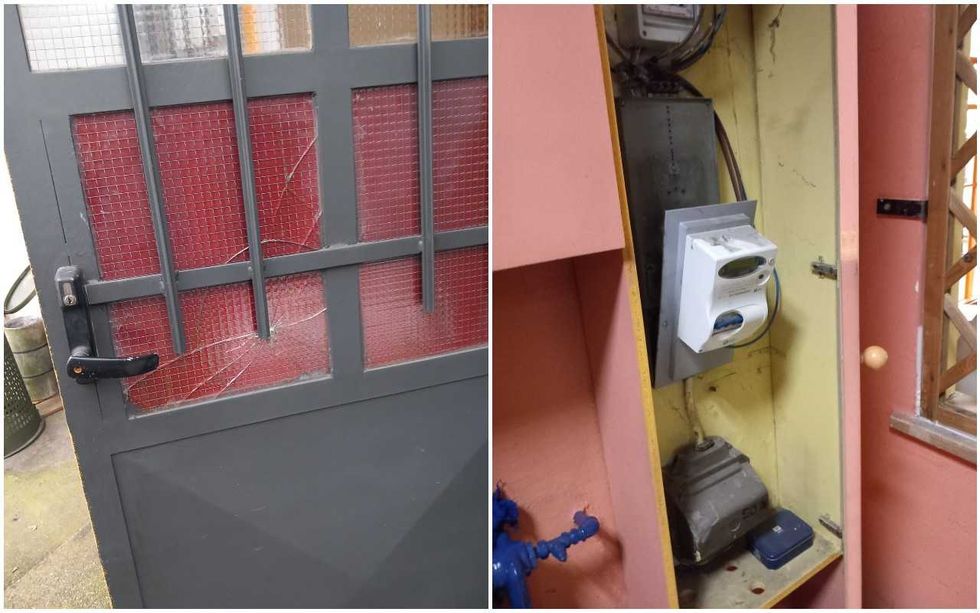

Danni alle strutture del circolo Meazza di Milano

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale Chiara Valcepina e dal consigliere comunale Francesco Rocca, nella notte alcuni individui sono entrati nei locali del circolo, in via Michele Lessona 21, sfondando i vetri e devastando parte degli spazi. Oltre ai danni alle strutture e alle attrezzature, sarebbero stati rubati i soldi della cassa, alcuni oggetti e un computer. Su una cattedra è stata anche lasciata la scritta «fascista». Il conto complessivo dei danni, spiegano gli organizzatori, si aggirerebbe intorno ai cinquemila euro.

Il circolo avrebbe dovuto ospitare questa sera alle 18.30 un incontro intitolato «Referendum Giustizia: le ragioni del Sì», con la partecipazione di esponenti politici e di alcuni avvocati. La locandina dell’evento era stata esposta nei giorni scorsi all’interno dello spazio.

Il Circolo culturale Meazza, attivo dal 1967 nel quartiere di Quarto Oggiaro, si definisce apolitico e apartitico e negli anni ha svolto attività sociali e ricreative nella zona. Nel 2022 gli è stato conferito l’Ambrogino d’Oro per l’impegno sociale nel quartiere.

Valcepina ha espresso «profonda indignazione» per quanto accaduto, definendo il circolo una realtà storica del territorio e auspicando che le forze dell’ordine possano fare rapidamente chiarezza sull’episodio e individuare i responsabili. Il consigliere regionale ha aggiunto di voler credere che non si tratti di un atto intimidatorio legato all’incontro previsto per la serata.

Di diverso avviso Rocca, che parla invece di «vile atto intimidatorio» compiuto durante la notte ai danni di uno spazio sociale attivo da decenni a Quarto Oggiaro. Il consigliere comunale sottolinea che il circolo negli anni ha ospitato iniziative di vario tipo e che l’episodio verrà portato all’attenzione del Consiglio comunale e del Municipio 8, oltre alla denuncia per i danni subiti.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, capodelegazione del partito al Parlamento europeo. Fidanza sostiene che l’assalto al circolo sarebbe legato alla decisione di ospitare l’incontro sul referendum e parla di «clima di odio e intolleranza». Nonostante i danni e i furti, l’appuntamento previsto per questa sera dovrebbe svolgersi comunque.

Continua a leggereRiduci

Il tribunale dei minori de L'Aquila. Nel riquadro, il giudice Cecilia Angrisano (Ansa)

La toga era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi Trevallion, la cosiddetta «famiglia del bosco», e il conseguente allontanamento, nel novembre scorso, dei tre figli in una casa famiglia. L’accelerazione sulle misure di protezione, che arriva a distanza dalle motivazioni trapelate, sembra però più verosimilmente collegata alle nuove polemiche - con annesso annuncio da parte del Guardasigilli Carlo Nordio di invio degli ispettori- scoppiate dopo l’ordinanza del tribunale dei minori che ha disposto l’allontanamento della madre di piccoli Trevallion dalla casa famiglia di Vasto che ospitava la donna insieme ai figli. Polemiche alle quali la Angrisano e il procuratore della Repubblica, David Mancini, hanno risposto con una nota: «In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili ed in particolare, presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila e la Procura minorile di L’Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale». Parole che ricordano da vicino quelle pronunciate dalla Angrisano durante un convegno, riprese da un servizio di Fuori dal coro che raccontava il caso di un altro controverso allontanamento di minori dalla famiglia ad opera delle forze dell’ordine, disposto sempre dal tribunale dei minori aquilano. Nel video si vede la toga affermare: «I figli non sono proprietà di nessuno. [...] Ma voi siete davvero sicuri che sia diritto dei genitori disporre della vita dei figli?».

Del resto, la lunga (è in magistratura da 33 anni) carriera della Angrisano, in larga misura dedicata alla gestione di casi che riguardavano minori o abusi di vario genere nei confronti di soggetti deboli, si è principalmente svolta in ambito penale. Dove, per definizione, la mediazione non la fa di certo da padrona. Nel 2007, ad esempio, è lei, che come gip del tribunale di Tivoli (subentrata a una collega che aveva lasciato l’incarico) nel pieno del caos della vicenda dei presunti abusi sui bambini di Rignano Flaminio, presiede l’incidente probatorio, mentre l’Italia si divide tra chi vede riti satanici e chi parla di una delle più grandi psicosi giudiziarie della storia repubblicana. Una psicosi che, in quel caso, vedeva come principali protagonisti i genitori, convinti degli abusi contro i figli, anche se alla fine gli imputati usciranno dal processo assolti, ma con la vita segnata per sempre. E sempre a Tivoli, nel 2010 emette l’ordinanza che manda in carcere Danilo Speranza, il cosiddetto «guru di San Lorenzo», a capo della setta Maya, accusato di aver abusato di alcune bambine parlando di «karma negativo» e «Dna curativo». Alla fine del lungo processo l’uomo verrà condannato con sentenza definitiva nel 2020 dalla Cassazione, ma per un curioso scherzo del destino, Speranza è morto proprio il giorno della decisione delle toghe.

Quando nel 2017 diventa presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, Angrisano si trova davanti a dinamiche completamente diverse, basate sul ricorso a comunità educative, case famiglia, supporto di relazioni di servizi sociali invece che di informative della polizia giudiziaria. Che forse la toga potrebbe affrontare senza essersi liberata del tutto del suo vecchio ruolo in ambito penale, almeno stando a una sua considerazione espressa pubblicamente: «Bisogna interrogare il mondo degli adulti». Un approccio che, nei provvedimenti giudiziari e in vicende come quelle della famiglia del bosco, si trasforma in osservazioni, allontanamenti temporanei, collocamenti in comunità, valutazioni psicologiche e psicosociali. Tutte cose che segnano per sempre le famiglie che finiscono coinvolte.

E soprattutto, un approccio forse eccessivamente pragmatico. Che porta la toga, intervistata dai media a margine di un evento svolto davanti a una platea di adolescenti, a elargire consigli rivolti alle ragazze su come evitare il rischio del revenge porn: «Un messaggio che lancio sempre è: “Fate come gli uomini, mandate particolari anatomici, se non ne potete fare a meno non ci mettete la faccia”». Un suggerimento certamente efficace, ma forse un po’ sopra le righe se espresso da un magistrato.

Continua a leggereRiduci

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.