Ottant'anni fa la Raf mise Milano nel mirino con un grande bombardamento a tappeto, prologo delle devastazioni dell'agosto successivo e del grande esodo dalla città. Gli effetti del raid e la testimonianza di aviatori inglesi che si salvarono per miracolo.

Quando su Milano scese la sera del 14 febbraio 1943 il cielo era limpido, l’aria fresca e tersa di una placida domenica di guerra. I tram sferragliavano lungo i binari e al cinema davano «Malombra» con Isa Miranda, «Gli ultimi filibustieri» con il divo Osvaldo Valenti e «Gelosia» con la di lui compagna Isa Ferida. La guerra era cominciata quasi tre anni prima ma Milano era stata soltanto sfiorata da incursioni aeree, poco efficaci, nell’estate 1940. Poi più nulla per tutto il 1941 e gran parte del 1942 fino al 24 ottobre, quando a sorpresa la città fu attaccata nel pomeriggio (fatto inedito) e 88 Lancaster della Raf avevano imperversato sulla città. Tutto sommato era andata peggio agli altri due vertici del triangolo industriale, Genova e Torino, colpite ripetutamente dalle incursioni dell’aviazione britannica. Da quel giorno il cielo era rimasto sgombro, e nessuno immaginava che la sera di San Valentino si sarebbe scatenato l’inferno, preludio degli sfollamenti di massa e delle pesanti incursioni dell’agosto successivo. Neppure potevano sapere, i Milanesi, che al vertice del «Bomber Command» inglese si era insediato Sir Arthur Harris, fautore dell’«area bombing» (il bombardamento a tappeto) e noto in Patria con il sinistro appellativo di «the butcher», il macellaio. Tantomeno i semplici cittadini potevano immaginare i balzi da gigante che la Raf aveva compiuto in due anni, con l’introduzione dei bombardieri pesanti quadrimotore Avro 683 Lancaster, capaci di grande autonomia e di quota, con un micidiale carico di bombe dirompenti e incendiarie. La Milizia Dicat (la difesa contraerei dipendente dalla Mvsn) si era rivelata inefficace nell’incursione di Ottobre tanto che fu integrata con reparti della Flak tedesca a difesa del capoluogo lombardo, cuore economico e industriale del Paese.

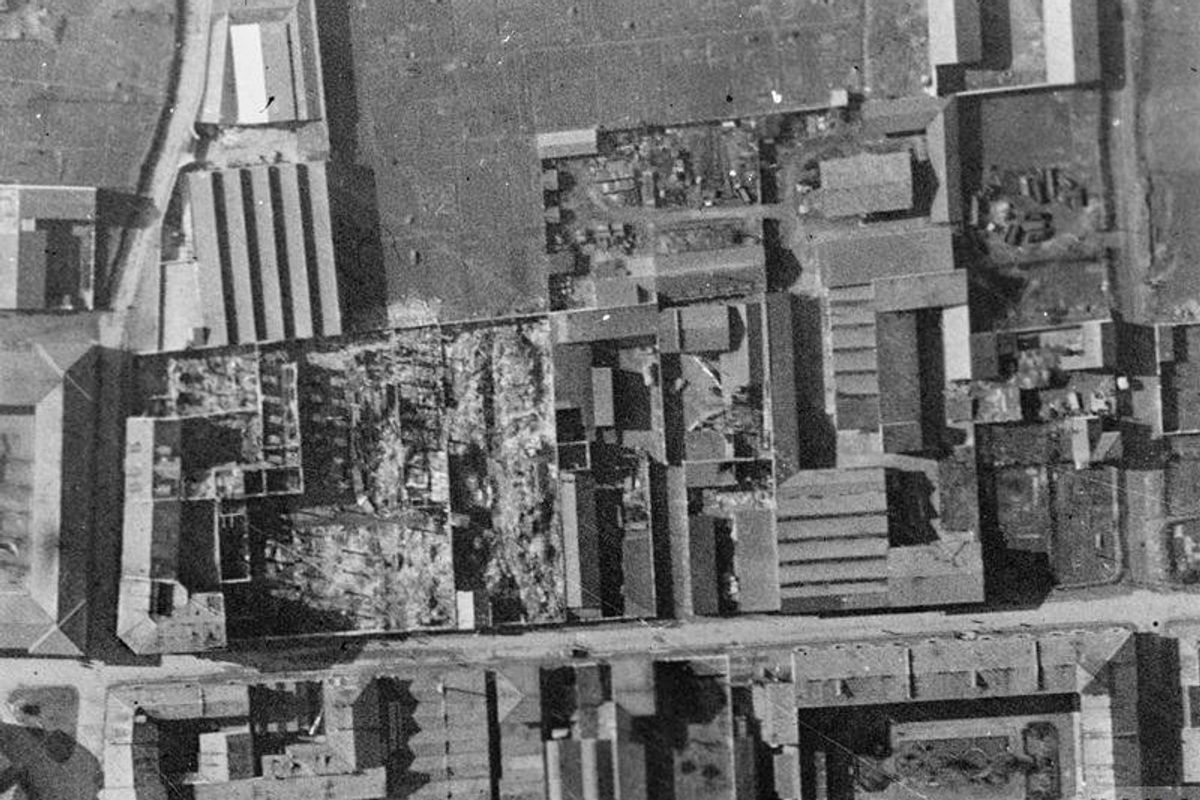

Quella sera d’inverno la routine si spezzò alle 21:30 quando suonò il preallarme. Un folto schieramento di bombardieri nemici era stato segnalato sui cieli francesi, evento confermato poi dai punti di osservazione in Val d’Aosta, nel biellese, nel novarese. Alle 22:06 suonò il grande allarme, segnale che la popolazione avrebbe dovuto affrettarsi a recarsi nei rifugi pubblici o delle abitazioni private. Meno di mezz’ora dopo, alle 22:34, dalle pance di 138 Lancaster iniziarono a piovere le bombe lungo una direttrice da Sudovest a Est con i bengala che indicavano gli obiettivi con epicentro il Duomo. Nessun bombardamento strategico, l’abitato della città era l’obiettivo dei bombardieri. A ondate e con un carosello di morte, ad un’altezza variabile tra 6.000 e 1.000 metri di quota i Lancaster agirono quasi indisturbati perché gli ordigni colpirono anche le linee di collegamento delle batterie antiaeree, centrando in pieno una postazione Flak e uccidendo serventi tedeschi ed ex prigionieri russi. L’incursione su Milano durò complessivamente 75 interminabili minuti dove gran parte dell’area urbana fu colpita. Sotto un cielo tornato luminoso per il bagliore arancio degli incendi, Milano bruciava. Cinque di quei cinema che attendevano gli spettatori della domenica sera erano rasi al suolo. Anche il Teatro Lirico in San Babila era gravemente danneggiato, come la Pinacoteca Ambrosiana, un’ala di Palazzo Reale, chiese tra le quali S.Maria del Carmine a Brera e S.Lorenzo Maggiore a Porta Ticinese. Anche un’ala dell’attuale sede dell’Università Statale di via Festa del Perdono subì crolli. Moltissime le abitazioni civili distrutte o gravemente danneggiate oltre a 24 edifici scolastici. Il bilancio degli edifici colpiti, dal crollo totale al semplice danneggiamento fu pesantissimo e le cifre raccolte nei giorni successivi indicarono oltre 4.000 palazzi colpiti dalle bombe o dallo spostamento d’aria di queste ultime. Sotto il bombardamento a tappeto erano rimaste anche alcune tra le più importanti fabbriche di Milano: L’Alfa Romeo al Portello, la Innocenti di Lambrate, la Isotta Fraschini, parte della Caproni e la Manifattura Tabacchi. Danni estesi si ebbero anche alle linee telefoniche elettriche e idriche, mentre sotto le macerie della città ferita giacevano 133 morti, mentre i feriti furono 422. Se si pensa alla popolazione della città e all’effetto delle tonnellate di ordigni piovuti, l’effetto «tempesta di fuoco» auspicato da Harris non si verificò e sostanzialmente il bombardamento a tappeto fallì a causa della solidità costruttiva degli edifici milanesi e il largo impiego di cemento e pietra che scongiurò quel «vortice di fuoco» (in tedesco feuersturm) che la Raf stava sperimentando con drammatico esito sulla popolazione del Terzo Reich.

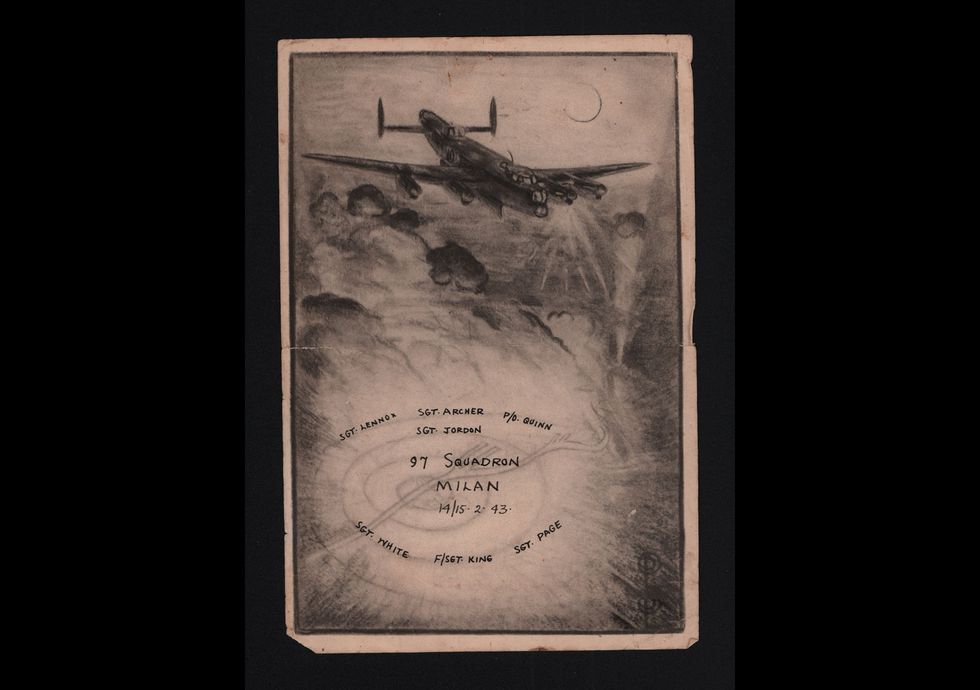

Cosa accadde quella sera nel cielo di Milano.

Mentre la città veniva martoriata dalle bombe e l’artiglieria contraerea cercava con somma difficoltà di inquadrare le ondate di Lancaster che oscuravano il cielo, a bordo dei quadrimotori inglesi vi fu chi visse un’esperienza traumatica ma che, sopravvivendo alla guerra, gli permise di raccontare in prima persona il raid su Milano. Durante l’ultima fase degli attacchi, uno dei bombardieri precipitò. Il racconto di quegli attimi ci è giunto dalle memorie di uno degli aviatori che ebbe salva la vita per miracolo.

Avro 683 Lancaster W4362 callsign «PM-P», No. 103 Squadron Raf

Ai comandi del quadrimotore sedeva il comandante dello squadrone n.103, il neozelandese Walter Powdrell. Verso la fine dell’incursione l’equipaggio era già pronto ad effettuare la virata di 180 gradi che avrebbe rivolto la prua verso l’Inghilterra quando all’improvviso la carlinga subì un fortissimo scuotimento, i servocomandi si bloccarono e tutti e quattro i motori si fermarono. Nel Lancaster ingovernabile Powdrell ebbe tempo di rendersi conto dell’accaduto. Era stato colpito dagli spezzoni sganciati da un altro Lancaster a quota più alta, che non avrebbe dovuto trovarsi in quella posizione e che aveva aperto in ritardo il vano bombe. L’ordine di paracadutarsi impartito all’equipaggio furono le ultime parole pronunciate dall’ufficiale. Pochi minuti più tardi il quadrimotore si disintegrava in un campo poco a sud del quartiere Barona presso il vecchio Mulino della Polvere, portando con sé le vite di Powdrell, dei mitraglieri Joseph G.Nolan e Denis Young e del marconista Charles E. Nicholson, il cui corpo non fu mai ritrovato. Mentre il Lancaster ingovernabile correva incontro al suo destino, tre paracaduti si aprivano nell’oscurità. Erano quelli di Alexander Burton, Albert Rusling e John W.T. Duffield, copilota. Da quest’ultimo abbiamo l’incredibile racconto dell’esperienza vissuta la notte di San Valentino di ottant’anni fa. A causa dei danni e dell’instabilità dell’aereo colpito, Duffield fu costretto a gettarsi dal vano bombe e quando si aprì il paracadute l’aviatore perse entrambi gli anfibi e subì una lesione inguinale per l’imbragatura mal posizionata. Toccò terra tra i traccianti della contraerei italiana nei pressi di Abbiategrasso, cittadina a sud dell’abitato di Milano. Ferito e scalzo, giunto in terra nemica con una bussola e poche razioni d’emergenza, Duffield attese l’alba nascosto dietro ad una siepe ai margini della strada, quindi in un fienile dove quasi fu scoperto dai contadini. Il giorno seguente cercò di dirigersi verso la Svizzera lungo una linea ferroviaria ma fu scoperto e consegnato ai Carabinieri, che lo portarono al Comando della Regia Aeronautica a Milano, in piazza Novelli. Rinchiuso in una stanza senza capire l’italiano, Duffield nelle sue memorie ricorda sopra tutto il trattamento cordiale e l’aiuto ricevuto dai carcerieri, che pensarono subito a nutrirlo e a recuperargli un paio di scarpe. Dalla Stazione Centrale danneggiata dalle bombe gettate quella notte dai suoi compagni fu portato dapprima in ospedale e quindi in un campo di prigionia dell’Italia Centrale dal quale riuscirà a fuggire dopo l’armistizio. John W.T. Duffield è morto in Inghilterra nel 2005. Durante la breve sosta presso il Comando dell’aeronautica riuscì a scambiare due parole con un altro aviatore inglese, Peter.W. Moffatt, protagonista della prossima storia sul bombardamento di Milano.

Avro 683 Lancaster ED377 callsign «SR-X», No. 101 Squadron Raf

Decollato dalla base Raf di Holme-On-Spalding-Moor nello Yorkshire alle 18:50 del 14 febbraio 1943, il Lancaster ED377 era pilotato dal ventiduenne Sergente Ivan Henry Hazard. Dopo circa 4 ore di volo il bombardiere circolava sull’abitato di Milano seminando morte e distruzione sul capoluogo lombardo assieme ad altri 137 quadrimotori. Durante la fase di attacco, alcuni grappoli di spezzoni incendiari si erano incastrati ed erano rimasti pericolosamente a bordo dell’aereo. Proprio mentre l’equipaggio cercava di risolvere il problema, nella notte limpida comparve la sagoma di un biplano che si avvicinava velocemente al bombardiere che si era attardato sul bersaglio. Si trattava del Fiat CR-42 CN pilotato dal tenente Cesare Balli, decollato su allarme e unico ad avere raggiunto la formazione nemica. Pur scarsamente armato da sole mitragliatrici da 7,7 mm Balli concentrò il fuoco sulla fusoliera del Lancaster che, complici le cariche rimaste a bordo, prese rapidamente fuoco. A quel punto solo Moffatt tra i membri dell’equipaggio si lanciò con il paracadute dopo aver male interpretato un ordine del pilota e, convinto ormai che l’aereo fosse sul punto di precipitare, atterrò spinto dal vento a nord dell’abitato di Milano. Mentre Moffatt seguiva la stessa sorte del commilitone Duffield, il Lancaster pilotato da Hazard perdeva rapidamente quota avvolto dalle fiamme. Quando l’aereo si trovava ormai a soli 250 metri dall’impatto con il suolo, a bordo avvenne il miracolo. Pur feriti dai colpi del Fiat di Balli e ustionati dalle fiamme delle bombe incendiarie innescate dall’attacco del caccia italiano, i membri dell’equipaggio riuscirono a tener bada alle fiamme e a far riprendere quota al Lancaster, pur privo di uno dei quattro motori. Il viaggio di ritorno fu infernale perché il bombardiere colpito ai serbatoi perdeva preziosissimo carburante. Alla quota di crociera di 4.700 metri, durante il delicatissimo valico delle Alpi un secondo motore si piantò, costringendo il pilota a mantenere in quota con soli due propulsori. Alla fine di quel supplizio il Lancaster toccò la pista di Tangmore senza servocomandi e con soli 10° di flap utilizzabili.

Durante quella interminabile notte in cui Milano subì l’ultimo grande bombardamento sotto il governo Mussolini un altro quadrimotore della Raf precipitò. Si trattava del Lancaster L7547 «EM-M» che si schiantò sulla via del ritorno in territorio francese a causa di un’avaria.

La città aveva sofferto gli effetti terrificanti della «mannaia» calata dal macellaio Harris, tuttavia mostrò solidarietà e resilienza. Ma era ormai chiaro, da quella notte di San Valentino, che non solo le fabbriche erano entrate nel mirino degli Alleati ma anche la popolazione civile, oggetto di una strategia di tipo terroristico che Milano e l’Italia avrebbero subito a partire dalla primavera del 1943. Stare in città non era più sicuro e quella notte insonne diede il via al massiccio fenomeno dello sfollamento verso le campagne dei cittadini e al decentramento della produzione industriale che durò per i successivi due anni di grande sofferenza.