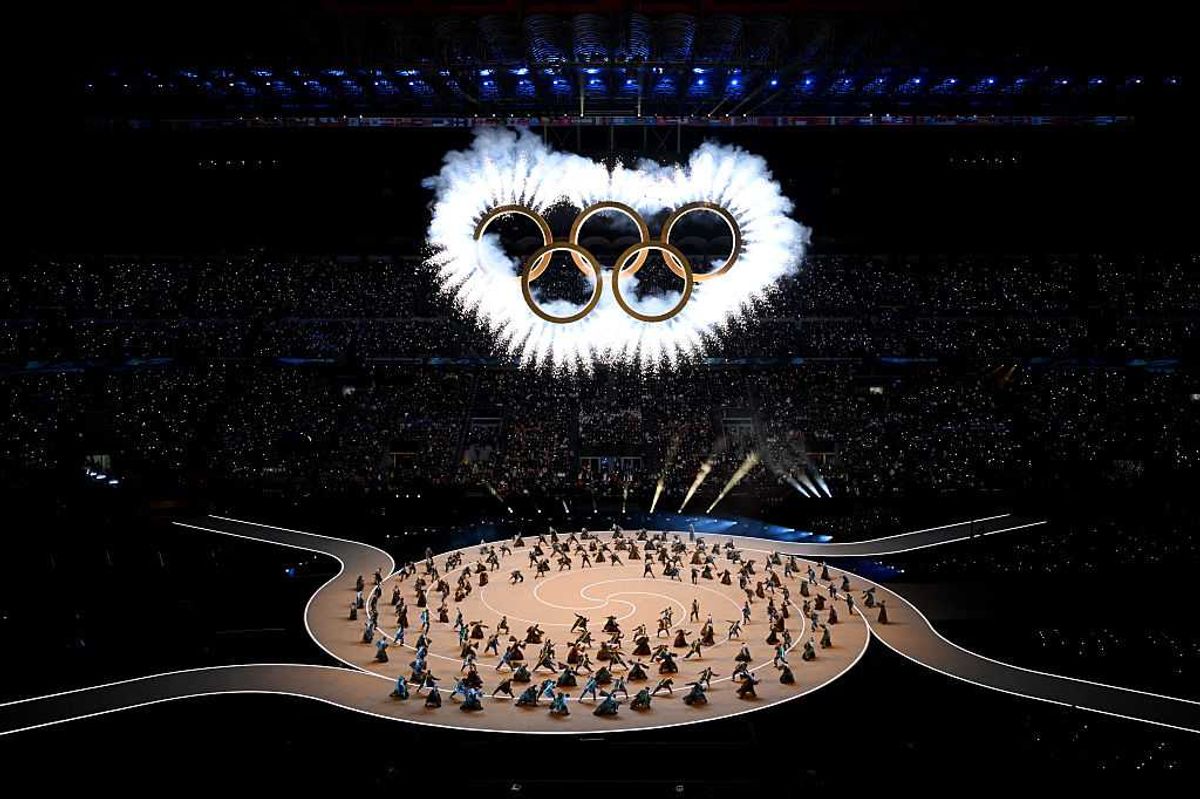

Riferimenti classici e riti di sangue. Per noi non è solo uno sport: è mito

Se volete sapere cosa pensino davvero gli americani del calcio, date un’occhiata all’inizio di una puntata dei Simpson del 1997, «La famiglia Cartridge». Nell’episodio, la popolazione di Springfield accorre allo stadio per vedere una partita che deciderà «quale nazione è la più forte della Terra: il Messico o il Portogallo». Il match, tuttavia, si rivela di una noia mortale, almeno fino a che sugli spalti non scoppiano disordini che sfociano nel saccheggio della città intera. C’è veramente tutto: il protagonismo di popoli che agli occhi degli americani appaiono fuori dalla storia, intercambiabili (Italia-Brasile, che decise i Mondiali Usa solo tre anni prima, doveva aver dato ai locali un’impressione simile); la dinamica del gioco incomprensibile e soporifera; un contorno di violenza sociale inspiegabile. Non che di quest’ultima ci sia da andare molto fieri, ovviamente. Lo scontro di civiltà, tuttavia, non poteva essere mostrato con maggiore chiarezza. Il fatto è che il calcio, in Europa, non è mai solo calcio. È, innanzitutto, storia. E storia millenaria.

Ne L’ideologia tripartita degli indoeuropei, Georges Dumézil così spiega il tema dei colori associati alle tre funzioni (sovrana, guerriera e produttiva): «Un sistema completo a tre termini del simbolismo colorato s’incontra due volte nelle istituzioni romane. Il caso più interessante è quello dei colori delle fazioni del circo che assunsero grande importanza sotto l’impero e nella nuova Roma del Bosforo, ma che sono sicuramente anteriori all’impero e che gli studiosi di antichità romani collegarono del resto alle origini stesse di Romolo». Colori sacrali che affondano nella notte dei tempi e che finiscono sui vessilli del circo: suona familiare. Per tutto il Medioevo e oltre, i vari antenati del calcio, brutali e selvaggi, attraversano il continente, creando i primi allarmi sociali. Un editto emesso dal sindaco di Londra nel 1314 recita: «Essendo provato che si fa gran clamore per le strade cittadine a seguito di certi tumulti provocati dall’inseguire dei grossi palloni e che da ciò possono derivarne molti mali ‒ che Iddio non voglia ‒ noi comandiamo e proibiamo, in nome del re e sotto pena del carcere, che tale gioco sia d’ora innanzi praticato in città». Siamo in una fase in cui la distinzione tra giocatori e spettatori non è poi così netta: una palla rotola e attorno è festa e lotta.

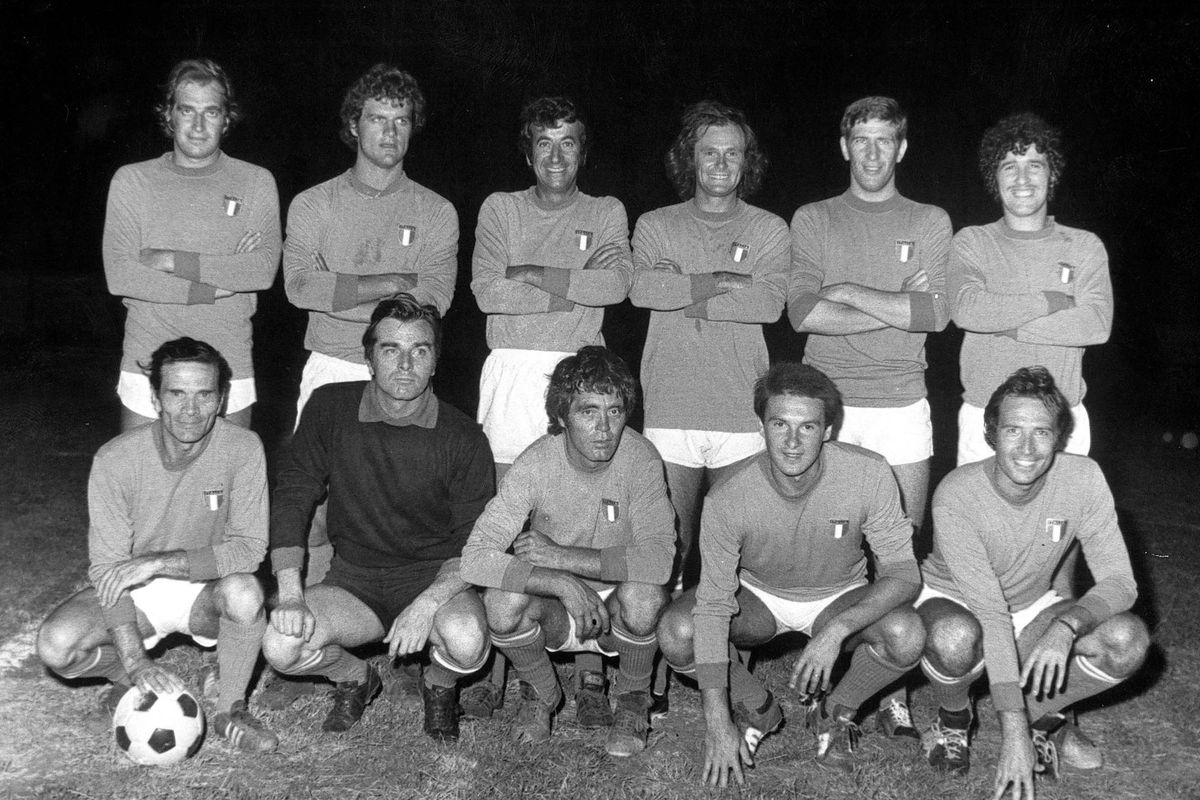

Qualche secolo dopo, come ricordano Daniele Marchesini e Stefano Pivato in Tifo. La passione sportiva in Italia (Il Mulino), Goethe nel suo Viaggio in Italia assiste a Verona, nel 1786, a una partita con quattro o cinquemila spettatori. Ben presto le sfide si colorano di connotazioni campanilistiche. Nel Settecento, la sfida per eccellenza era quella tra bolognesi e fiorentini come riportano le cronache del tempo: «il primo giorno che giuocarono […] vi fu un gran concorso di popolo; alla battuta e rimessa avevano fatto li palchi e nel fianco fecero ancora palchi sovra cavalletti e scale una contro l’altra. Le finestre si pagano sino a sei paoli l’una». All’inizio dell’Ottocento sorgono i primi antenati degli stadi: gli sferisteri. Nel XIX secolo sono circa un centinaio in tutta Italia.

Nascono anche i primi regolamenti, per giocatori e spettatori. Viene proibito «qualunque litigio, clamore e sconcezza […] sia ai giocatori che agli spettatori» e al pubblico si raccomanda «di applaudire i giuocatori con Evviva e Battute di mano» mentre vige il divieto «di offendere alcuno di essi con fischi e con gesti ingiurianti». L’arrivo del football vero e proprio dall’Inghilterra è imminente. Il resto è negli annali.

Tutto, quindi, nel calcio italiano trasuda storia: i simboli (la lupa, l’aquila, il biscione), i nomi delle squadre, non di rado fondate da liceali intrisi di cultura classica (Juventus, Atalanta), le denominazioni un po’ retrò con cui i commentatori identificano le compagini cittadine (i felsinei, gli scaligeri, gli alabardati). Su questa connotazione volutamente arcaicizzante, si innestano identità e conflitti prettamente moderni. Ampliando il raggio, pensiamo alle squadre del Meridione che innalzano il vessillo della lotta al «potere del Nord», al conflitto tra il Barcellona autonomista e repubblicano e il Real Madrid centralista e monarchico, tra i Glasgow Rangers unionisti e protestanti e il Celtic cattolico e indipendentista, alle rivalità politiche novecentesche che impregnano le identità di tifoserie come quelle di Lazio, Verona, Livorno, St. Pauli, ai club che hanno finito per identificarsi con minoranze etnoreligiose, come Ajax e Tottenham, le due «squadre del ghetto», o il Paris Saint-Germain che arruola ultras nelle banlieue. Al calcio si appassionano intellettuali di levatura gigantesca: Pier Paolo Pasolini, Jacques Derrida, Martin Heidegger (ma già Giacomo Leopardi aveva dedicato una lirica A un vincitore nel pallone). Gli stessi cronisti dello sport nazionale erano, fino a qualche tempo fa, aulici cantori di epopee nazionali: Gianni Brera, Vladimiro Caminiti, Gianni Mura.

Non che il mondo americano sia sempre privo di tutto ciò: di baseball hanno scritto anche Philip Roth e John Fante, i cranks degli stadi americani di inizio Novecento non erano poi così diversi dagli ultras, così come è storica la rivalità tra Boston Red Sox e New York Yankees oppure tra Dodgers e Giants. Ma sono fenomeni marginali, in cui spesso pesa il retaggio di identità non Wasp (Fante ha ben presenti le sue origini italiane, Boston è praticamente una città irlandese). E comunque parliamo di un mondo in cui può capitare che i già citati Dodgers e Giants si trasferiscano di punto in bianco da New York alla California, con il che qualsiasi rivalità carnale va a farsi benedire. Non è più sport, è spettacolo. Negli stadi non vige più il ricordo degli antichi riti di sangue, ma dominano hot dog e kiss cam. Ne sa qualcosa il cantante sudcoreano Psy, quello di Gnagnam style, che venne improvvidamente fatto esibire prima del derby romano in finale di Coppa Italia, il 26 maggio 2013, in un clima da sostanziale guerra santa. L’artista fu seppellito dai fischi e dagli insulti, dopodiché cancellò il tour e scappò via dall’Italia. Come ha scritto la pagina Calciatori brutti, quello fu «il giorno più brutto della sua vita». Questa è l’Europa, ragazzo.