«Se scappiamo ora, perdiamo più che una partita», diceva Pelé a uno stralunato Sylvester Stallone in Fuga per la vittoria, il film del 1981 diretto da John Huston che raccontava (in un modo che oggi sarebbe considerato revisionista) una partita di calcio tra prigionieri di guerra alleati e una rappresentanza di soldati tedeschi, durante la seconda guerra mondiale.

Episodi di questo genere, per quanto possa sembrare strano, sono avvenuti a margine di tutti i conflitti. Dietro il filo spinato, ove possibile, ci si può anche dannare appresso a un pallone. Per passare il tempo, per sentirsi momentaneamente liberi, per sfidare i propri carcerieri. Si correva appresso a un pallone anche a Zonderwater, in Sudafrica, a 43 chilometri da Pretoria, nella regione che allora si chiamava Transvaal e oggi Gauteng. Si tratta del campo di concentramento alleato che ha avuto il maggior numero di prigionieri italiani di tutto il conflitto. Eppure è un nome sconosciuto ai più. O, meglio, lo era prima che Federico Buffa gli dedicasse una sua acclamata puntata di Buffa racconta, andata in onda il 4 maggio su Sky e ora disponibile in streaming. Il giornalista porta sul piccolo schermo, senza cedere alla tentazione dello sguardo giudicante sul passato tipico della nostra epoca, le vicende già narrate da Carlo Annese nel suo libro intitolato come la trasmissione televisiva, I diavoli di Zonderwater (Sperling & Kupfer). Il saggio ricostruisce lo stupefacente campionato di calcio interno al campo di concentramento, in cui si sfidavano squadre come i Diavoli neri (dove il nero non era casuale e rimandava alla fede politica degli internati), in cui militava Giovanni Vaglietti, giovane soldato catturato in Africa orientale, che nella sua vita da civile era stato tesserato con il Torino. L'altro asso di Zonderwater era Araldo Caprili, che al ritorno dalla prigionia giocherà anche due stagioni nella Juventus.

Nei quattro angoli del globo in cui furono deportati i militari italiani avvennero sempre episodi simili. Nel secondo conflitto mondiale furono fatti prigionieri 1.200.000 soldati italiani: 600.000 dai tedeschi, altri 600.000 dagli Alleati e in particolare 408.000 dagli inglesi, 80.000 dai sovietici, 35.000 dai francesi e 125.000 dagli americani. Di questi ultimi, 51.000 furono inviati negli Usa. Dopo l'8 settembre 1943, gli Alleati, soprattutto per volontà degli inglesi, non liberarono gli italiani, diventati in quel momento ufficialmente cobelligeranti, ma continuarono a tenerli prigionieri per tutta la durata della guerra e anche oltre. Senza l'autorizzazione del governo italiano, avviarono un programma di collaborazione volontaria che prevedeva anche lavori esplicitamente vietati dalla Convenzione di Ginevra. La sorte dei prigionieri cambiava radicalmente a seconda che si dichiarassero cooperanti, con conseguente ripudio delle ragioni ideali della guerra, o meno. Una delle strutture più dure fu Camp Hereford, in Texas, dove gli americani stiparono oltre 3.000 italiani non cooperanti. Anche qui, tuttavia, lo sport trovò il modo di farsi largo. «I tentativi da parte americana di insegnare ai prigionieri il football americano», ha raccontato Flavio Giovanni Conti nel suo Hereford, prigionieri italiani non collaboratori in Texas (Il Mulino), «fallirono miseramente: tutti i prigionieri, appena la palla veniva tirata, si mettevano a inseguire quello che la portava, scontrandosi e spesso procurandosi ferite. Anche il gioco delle bocce era molto praticato. Vi furono gare di atletica e fu costruito un campo da tennis dagli stessi prigionieri».

Solo tra maggio a novembre 1944, a Hereford si disputarono due tornei di pallavolo, due di calcio, tre manifestazioni di atletica leggera, cinque di bocce, due di pallacanestro, uno di ping pong, e furono tenuti corsi di arbitraggio per giudici di atletica, pallacanestro e calcio. Per fare le righe del campo da calcio, i prigionieri chiesero del gesso ma, una volta arrivato il diniego delle autorità, ripiegarono sulla farina. Rilette oggi, certe formazioni di prigionieri italiani sembrano quasi delle rappresentative all stars. Dante Troisi, futuro scrittore e magistrato, ricordava: «Tumiati, già scrittore, Ravaioli, già giornalista, Dello Jacovo, poi deputato comunista, sono i pilastri di una squadra di calcio in cui io gioco da centravanti e Giuseppe Berto da ala zoppicante e insidiosa» (i primi due citati sono Gaetano Tumiati , inviato speciale per La Stampa, poi vicedirettore di Panorama, e il giornalista e traduttore Giosuè Ravaioli). La vita a Hereford non era tutta risate e tiri in porta, tuttavia. Come ricorda Arrigo Petacco nel suo Quelli che dissero no (Mondadori), il campo da calcio veniva usato anche per odiose vessazioni: «I prigionieri dovevano rimanere in piedi sotto il sole cocente per molte ore e anche per un'intera giornata. Ma più del sole, più della fame, era esasperante l'assenza di qualsiasi motivazione». E cita il giornalista Armando Boscolo: «I prigionieri, in colonna, dovevano correre e correre per una interminabile maratona. Quelli che cadevano venivano bastonati, gli altri dovevano correre sulla sabbia cocente e poi restare in piedi a pochi passi da un bidone d'acqua cui non potevano avvicinarsi. Una volta, uno cadde oltre la linea tracciata e venne ucciso da una fucilata». Particolari analoghi sono raccontati anche in Fascists' criminal camp, di Roberto Mieville (Il Cerchio): «Ore e ore gettati nei campi aperti al sole. Ore e ore alla sete. E alla fine quando il sorridente colonnello Calworth domandava: “Collaborate?", era sempre il medesimo primaverile canto di Giovinezza la risposta. “Very soldiers!"».

Circa 2.400 chilometri più a Nord-Est, tutt'altra vita facevano i cooperanti del campo di Letterkenny, a Chambersburg, in Pennsylvania. Anche qui c'era un campo di calcio, poi uno di bocce, uno per il basket e uno per la pallavolo. Le partite erano così accese da richiamare persino degli improvvisati hooligan: «I giocatori mettevano tanto entusiasmo, forza ed energia negli incontri che ne nascevano spesso scontri ed episodi di violenza, e non solo tra giocatori, in quanto anche i tifosi, spesso armati di bastoni, partecipavano ai tafferugli», spiegano Flavio Giovanni Conti e Alan R. Perry in Prigionieri di guerra italiani in Pennsylvania 1944-1945 (Il Mulino).

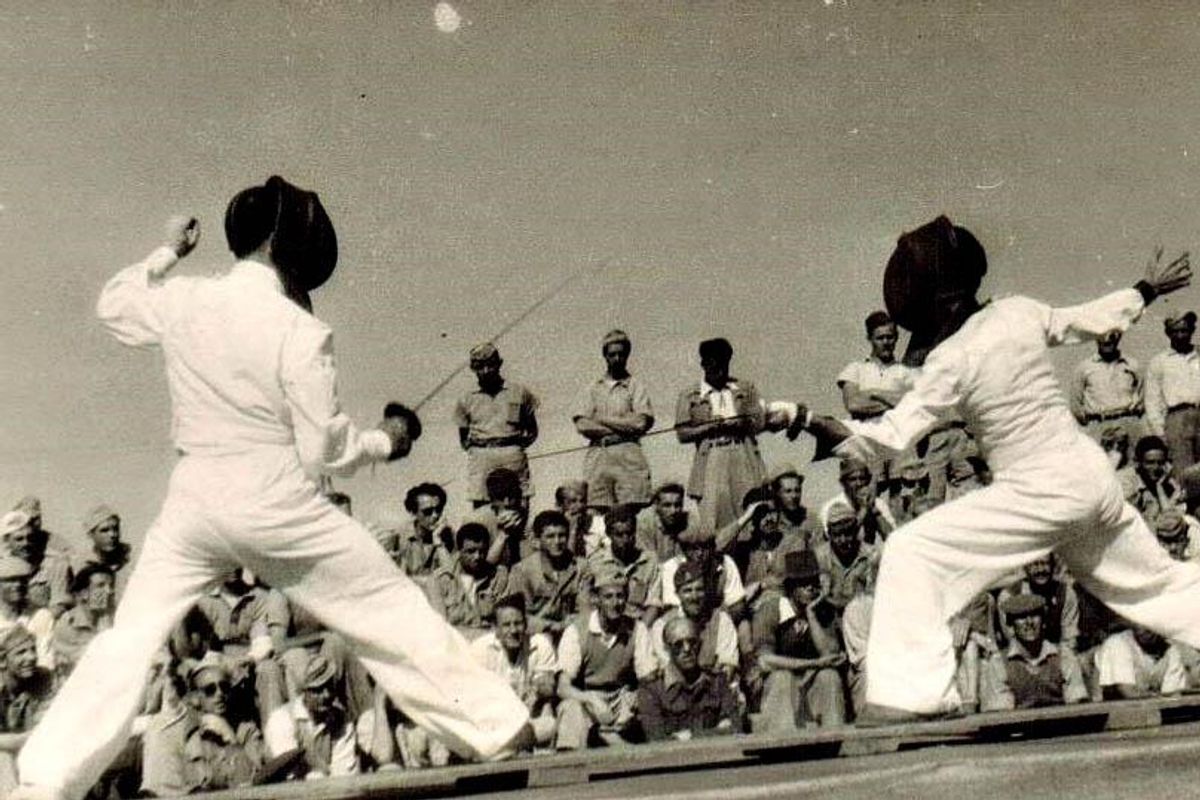

Se l'America sembrava lontana da casa, chissà che cosa dovevano pensare i prigionieri del campo di Yol, nell'India settentrionale, ai piedi della catena dell'Himalaya, non molto distante dal Tibet, in cui furono deportati circa diecimila ufficiali italiani. Qui i reclusi fecero più che dei semplici tornei: organizzarono delle Olimpiadi interne, chiamate gli Agonali dello sport. Lo racconta Leonida Fazi nel suo La Repubblica fascista dell'Himalaya (Settimo sigillo), secondo l'altisonante nome che i prigionieri fedeli a Mussolini si erano dati dopo l'8 settembre. Gli Agonali iniziarono l'11 aprile 1946. Tutto fu organizzato in maniera per quanto possibile formale. «Gli atleti marciavano, in perfetto ordine. Il passo cadenzato, ovattato sulla pista di terra battuta, s'udì nel silenzio. Era il passo dei ribelli, dei repubblicani, il passo della Repubblica fascista dell'Himalaya», ricorda Fazi. A migliaia di chilometri di distanza, l'Italia era già uscita dalla guerra. Ma non a Yol: «I giorni trascorsero rapidi», scriveva ancora Fazi, «e nessuno quasi badò alle notizie che davano per imminente l'abdicazione di Vittorio Emanuele III in favore del figlio Umberto. Quegli uomini non volevano pensare all'Italia, adesso. L'Italia, adesso, era tutta lì e combatteva».