Era il 1992 quando un allora semi sconosciuto analista nippo-americano, Francis Fukuyama, dava alle stampe un libro destinato a fare epoca: La fine della storia e l’ultimo uomo, in cui venivano approfondite le tesi già espresse nell’estate del 1989 nell’articolo The End of History?, pubblicato su The National Interest. Il tema è sin troppo noto: con la fine della guerra fredda, lo studioso si chiedeva se non si fosse giunti al trionfo di un unico modello planetario. Le crisi in Russia e Iugoslavia, nonché l’avanzata dell’islam radicale, si incaricarono ben presto di smentirlo.

Tra Italia e Francia, tuttavia, di fine della storia - stavolta però per scongiurarne l’esito - parlava da anni anche un pensatore profondissimo eppure misconosciuto: Giorgio Locchi, per anni corrispondente del Tempo da Parigi, ma soprattutto guida spirituale e filosofica della prima Nouvelle droite. Al pensiero di Locchi, in stretto dialogo con i principali dibattiti della filosofia contemporanea, è dedicato un bel saggio appena pubblicato per i tipi di Altaforte: Il pensiero dell’origine in Giorgio Locchi, di Giovanni Damiano. Un lavoro importante anche perché, come ha ricordato lo studioso di sinistra Francesco Germinario parlando di Locchi, l’impressione è che «l’importanza delle sue posizioni sia stata abbastanza sottovalutata» dai ricercatori. Questo anche in virtù del carattere schivo del pensatore romano, da Germinario definito «un intellettuale vagamente socratico, ancorché flâneur, poco incline al presenzialismo pubblicistico».

Con un argomentare serrato, che nulla concede a fumosi effetti speciali dialettici, Damiano sottrae Locchi al dimenticatoio e rende giustizia alla sua straordinaria profondità filosofica. Secondo Damiano, Locchi «si colloca in una eccedenza, in una “terra di nessuno”, né apologeticamente moderna, né sterilmente antimoderna». Per lo studioso campano, l’essenza del pensiero locchiano si ritrova nella concezione secondo cui «la storia non è mai scritta in anticipo ma è affidata all’insecuritas più radicale, non essendo mai al riparo dall’irruzione dell’imprevedibile. La storia sorpresa dalla libertà». In questo modo, viene meno «ogni lettura rassicurante del divenire storico, ogni convinzione di essere dal lato “giusto” della storia perché se ne possiede il “segreto”, ossia se ne conosce la legge indefettibile che la governa. Al contrario, la storia è consegnata all’evento libero e quindi spiazzante, all’evento che sfugge ad ogni tentativo “prognostico”, rappresentando così la radicale messa in crisi di ogni tranquillizzante visione del futuro». È per questo che Locchi può parlare, «sin dagli anni Settanta del secolo scorso, di fine della storia come inevitabile punto d’arrivo di una filosofia della storia di stretta “osservanza” escatologica, anticipando, tra l’altro, analisi molto più note in tema come quelle di Fukuyama».

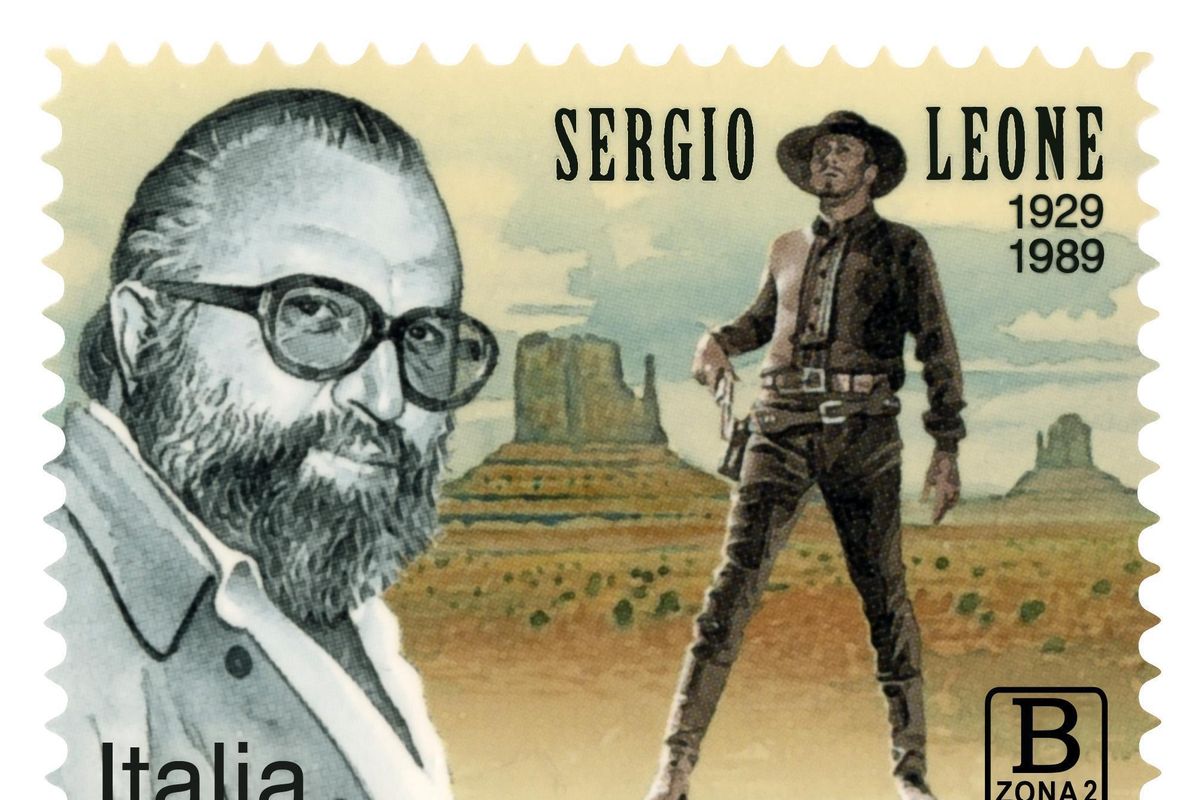

Per scelta consapevole (e rivendicata), Damiano si occupa esclusivamente del pensiero filosofico di Locchi, dando al lato biografico la stessa importanza che Martin Heidegger, nel noto incipit di un corso universitario su Aristotele, diede alla vita del filosofo greco: «Aristotele nacque, lavorò e morì». Mancando però, nel caso di Locchi, un Diogene Laerzio che si sia finora occupato di colmare la lacuna, giunge benvenuta, nello stesso volume, la postfazione di Pierluigi Locchi, il figlio di Giorgio, che contestualizza l’opera del padre in un percorso biografico non privo di sorprese. È il caso, per esempio, dell’amicizia con Sergio Leone.

Leggiamo: «Figlio di Luigi Locchi, attore del cinema che ebbe il suo momento di gloria negli anni Venti e Trenta, e di Giuseppina Trossero, cappellaia e modista, Giorgio Locchi nacque a Roma il 15 aprile 1923. Da suo padre ereditò l’amore per la musica, senza dimenticare, indirettamente, un’amicizia a vita con Sergio Leone, anch’egli figlio di attori: i due si erano conosciuti da bambini a Cinecittà, dove il piccolo Giorgio interpretava anche dei brevi ruoli in diversi film». A nove anni, Locchi vinse un concorso per il prestigioso Collegio Nazareno di Roma. Su questa esperienza, non mancano gli aneddoti. Come quando il cardinale Pacelli - il futuro Pio XII - premiandolo come alunno meritevole, gli disse: «Da voi si potrebbe tirar fuori un Papa». In un’altra occasione, un professore di italiano e latino, padre Vannucci, diede al Locchi quattordicenne un volume, dicendo: «Questo libro lo abbiamo messo all’indice, ma in un modo o nell’altro lei ci arriverà e allora voglio essere io quello che gliel’ha donato». Era La nascita della tragedia, di Friedrich Nietzsche.

Nel 1957, Renato Angiolillo, direttore del Tempo, diede una svolta improvvisa alla sua carriera, quando gli disse: «Lei ama la Germania? Allora andrà a fare il corrispondente dalla… Francia». Qui Locchi, oltre a raccontare i fatti d’Algeria o il maggio del 1968, costituì attorno a sé un vero cenacolo intellettuale. «Mi ricordo in particolare di due anni », scrive Pierluigi Locchi, «in cui il martedì sera ricevette nella nostra casa di Saint-Cloud, vicino Parigi, tutta una comitiva di studenti e di giovani attivisti, avidi di conoscenza, riuniti in due cicli di formazione, uno consacrato a Richard Wagner e l’altro a Friedrich Nietzsche». Tra questi studenti c’era anche Alain de Benoist.

Ricorda quest’ultimo in Memoria viva: «Quel gran fumatore dal viso stretto era molto loquace, spesso addirittura torrenziale, e aveva un cervello notevolmente organizzato. Conosceva alla perfezione le religioni indoeuropee. In microfisica, professava idee estremamente originali. Ma i suoi grandi interessi erano la filosofia di Nietzsche e la musica di Richard Wagner. […] Giorgio Locchi m’invitava molto spesso a cena da lui, a Saint-Cloud, in compagnia di un piccolo gruppo di amici. C’erano sua moglie Elfride, di origine tedesca, il figlio Pierluigi e la figlia Ursula, senza dimenticare Uxie, un orribile cagnetto che mordicchiava i polpacci a tutti […]. I suoi articoli che ho pubblicato su Nouvelle École - una decina - sono certamente tra i migliori mai apparsi sulla rivista». Secondo lo studioso Pierre-André Taguieff, «Giorgio Locchi ha fatto scoprire ad Alain de Benoist i pensatori della “rivoluzione conservatrice” tedesca, e gli ha in particolare permesso di leggere Nietzsche nella duplice prospettiva di una genealogia dell’egualitarismo moderno e della definizione di una “grande politica” fondata sull’idea europea».

Pierluigi Locchi ci svela anche l’esistenza di un vasto lascito inedito, tra cui complessi ma originalissimi ragionamenti sulla «logica quadripolare», meta ultima del suo pensiero, ma anche un romanzo, I Barbari, che Locchi abbozzò, ma a cui non mise più mano, «neanche quando l’amico Sergio Leone, uno dei pochi intimi che poté leggerlo, in piena preparazione di C’era una volta in America, gli chiese di farne una sceneggiatura per il suo prossimo grande film». Forse abbiamo perso l’occasione per avere un capolavoro.