Il primo conflitto mondiale fu la prima «guerra tecnologica» della storia. L'uso di nuove micidiali armi e le necessità di approvvigionamento continuo stimolarono il progresso tecnico. L'Italia fu tra i maggiori protagonisti nello sviluppo di apparecchiature che diventeranno di uso comune tanto in campo militare quanto in quello civile.

La Grande Guerra segnò il passaggio definitivo tra i conflitti moderni e quelli contemporanei. La differenza, che si tradusse sul campo in un cambio radicale delle strategie e in seguito in una guerra di logoramento, la fece l’influenza di due fattori cruciali: la rivoluzione industriale a cavallo tra i secoli XIX e XX e il balzo tecnico-scientifico che caratterizzò il periodo prebellico. Come è universalmente noto, sui campi di battaglia comparvero armi sempre più sofisticate e micidiali (le mitragliatrici e i grandi calibri di artiglieria) e nel cielo si combatté per la prima volta in maniera massiccia la guerra aerea. Anche la chimica diede il suo mortale contributo, con l’utilizzo dei gas come l’iprite e il fosgene, nemici invisibili portati dal vento nelle trincee. L’industria mineraria fu impegnata nella «guerra di mine» che sconvolse le cime del fronte alpino e che scavò le viscere dei monti con chilometri di gallerie in una gara sotterranea alla conquista degli avamposti. La logistica, che fu chiamata a rifornire migliaia di soldati in ambienti impervi o esposti al tiro di artiglieria, fece con la guerra balzi da gigante e sviluppò capacità e soluzioni che saranno applicate alla vita civile negli anni postbellici. Tutte queste caratteristiche, e le soluzioni conseguenti alle necessità strategico-militari, interessarono anche il Regio Esercito e l’industria italiana che partecipò massicciamente allo sforzo bellico. Alcune delle soluzioni tecniche e industriali nate nel triennio della Grande Guerra, segneranno lo sviluppo di alcuni settori negli anni a seguire.

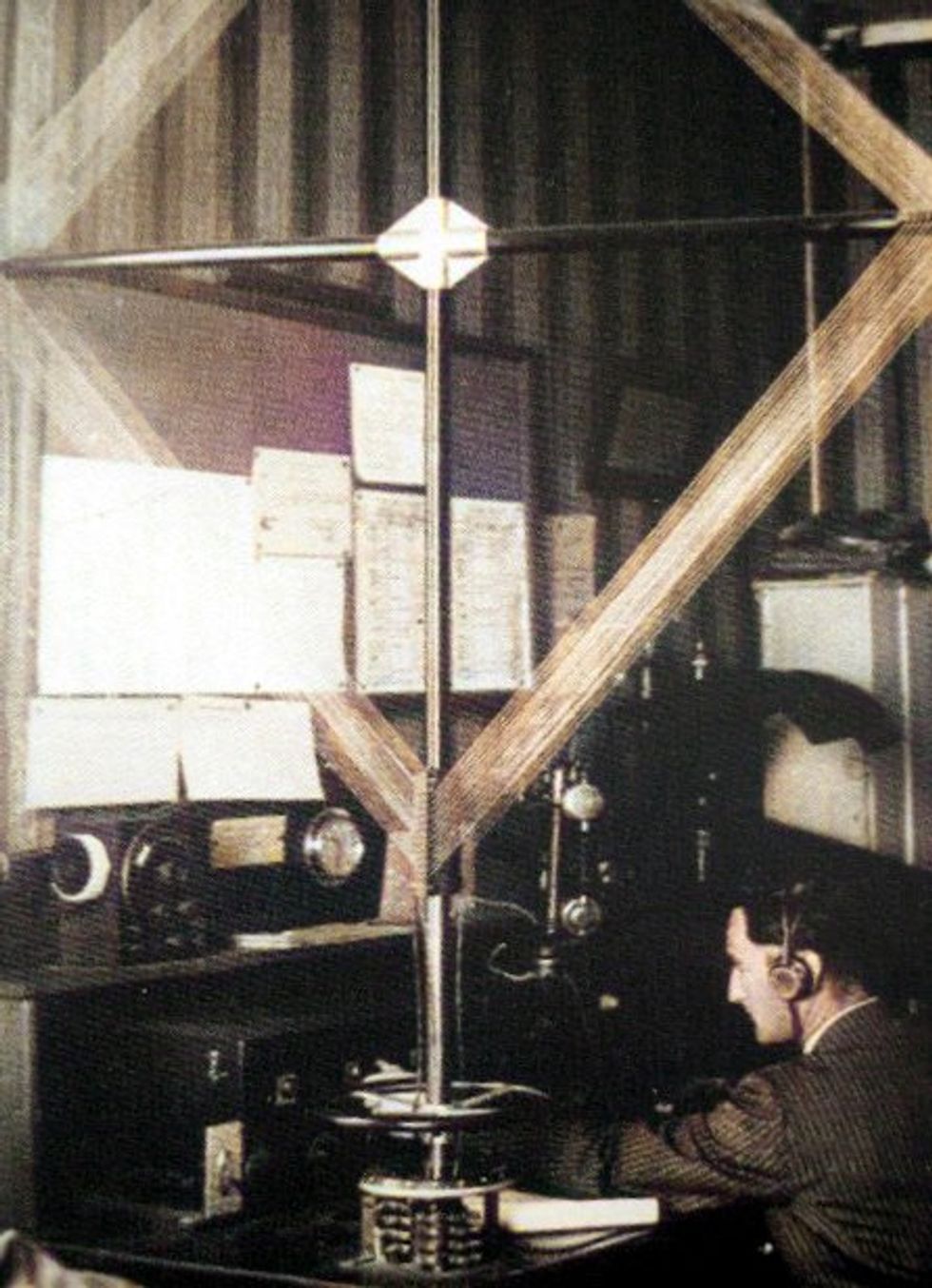

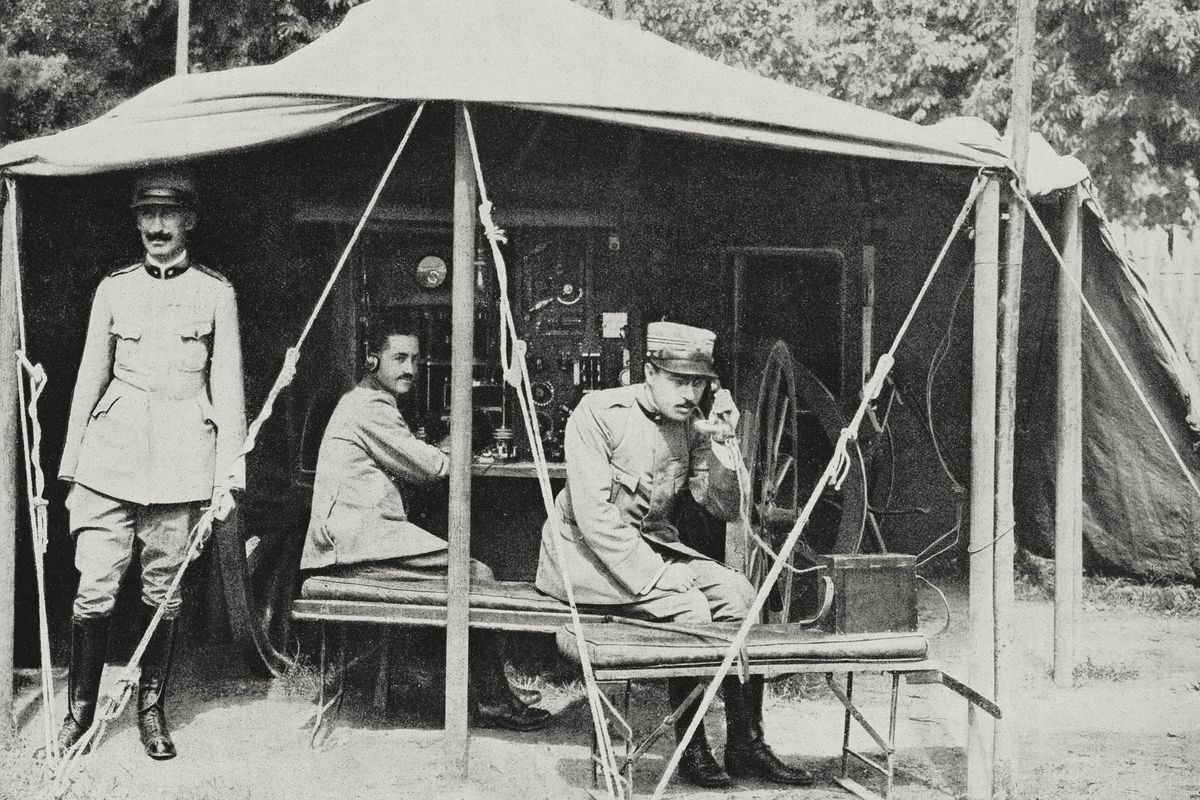

Uno dei settori maggiormente interessati alla corsa tecnologica fu sicuramente quello delle comunicazioni radio e telegrafiche, fondamentali in un conflitto caratterizzato dalla preminenza dell’attacco per mezzo di grandi artiglierie che anticipavano l’assalto alle trincee o alle postazioni sulle alture. L’Italia, patria della radio e di Guglielmo Marconi, si presentò allo scoppio del conflitto con una rete radiotelegrafica già in parte testata durante la precedente guerra di Libia del 1911-12. Nei due anni di guerra coloniale, la Compagnia radiotelegrafisti riuscì a garantire il contatto tra Tripoli e la città siciliana di Vittoria (Ragusa) su una distanza di circa 500 Km. Alla vigilia della Grande Guerra, il Regio Esercito poteva contare su stazioni radiotelegrafiche fisse e mobili, di potenza variabile dai 5 ai 0,03 Kw, installate su autocarri, someggiate oppure funzionanti tramite cavo interrato. Pur tecnicamente efficienti e funzionanti a diversi livelli, dalla comunicazione tra fronte e retrovie a quella tra comandi e artiglieria fino alla comunicazione con gli aeroplani, in mancanza di una tecnologia che permettesse un’adeguata schermatura delle frequenze facilmente intercettabili dal nemico fu necessario ricorrere alla cifratura dei radiomessaggi e alla sorveglianza continua delle piccole stazioni riceventi abusive, usate dall’avversario per l’intercettazione degli ordini ai reparti e all’artiglieria. Il balzo in avanti fu possibile grazie al maggiore del Genio Luigi Sacco, già collaboratore di Marconi durante la guerra Italo-turca. Grazie a lui fu possibile intercettare i radiomessaggi austriaci grazie alla creazione di un «Ufficio cifra» allestito segretamente a Codroipo prima e quindi a Roma e ad inaugurare quello che può definirsi il primo passo della «guerra elettronica». Fondamentale fu la sua riforma del vecchio cifrario italiano, facilmente decrittabile dal nemico e più tardi la riuscita nell’intercettazione di radiomessaggi austriaci durante l’ultima e cruciale offensiva del Piave. L’opera di Sacco non sarebbe tuttavia riuscita pienamente senza il genio di un connazionale, l’ingegnere Ettore Bellini. Umbro di nascita e francese di adozione, assieme al capitano di marina Alessandro Tosi e al docente del Politecnico di Torino Alessandro Artom fu l’inventore del radiogoniometro, un apparecchio nato per scoprire la posizione delle stazioni radio nemiche e poi divenuto uno strumento fondamentale per la navigazione aerea civile e militare.

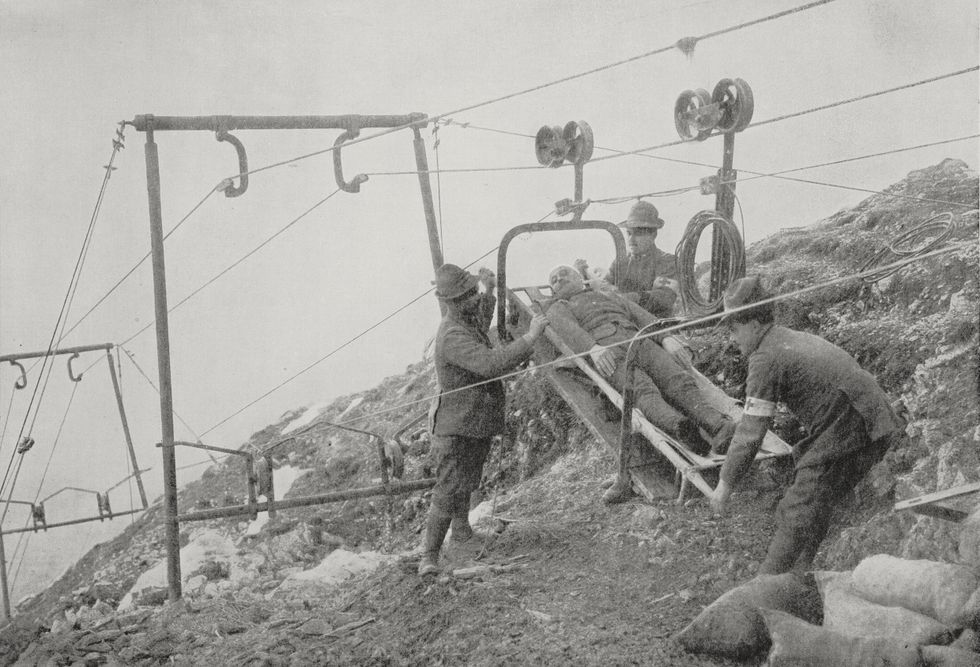

Come già accennato, la logistica fu uno degli aspetti più importanti della Prima guerra mondiale, dato il numero dei militari coinvolti e per le particolari condizioni del terreno dei campi di battaglia. La lunga permanenza in trincea o l’asserragliamento sulle cime dei monti richiedevano un movimento continuo dei rifornimenti. Lo sviluppo della tecnologia in campo ferroviario fu certamente protagonista nel balzo dalla guerra di schieramento tipica del Risorgimento a quella tecnologica del Ventesimo secolo. Lo spostamento di centinaia di migliaia di uomini in armi avvenne sui binari e i treni divennero essi stessi armi potenti con la costruzione dei treni armati, vagoni muniti di grandi pezzi di artiglieria che in Italia furono affidati alla Regia Marina e pattugliarono le coste adriatiche contro le incursioni della Kriegsmarine austriaca. Furono tuttavia le linee più piccole a giocare un ruolo fondamentale negli approvvigionamenti al fronte, in quanto nel 1915 la rete ferroviaria nazionale non era ancora così estesa da poter raggiungere le vallate alpine dove si combatteva la guerra delle cime. Ancora una volta fu il patrimonio industriale italiano a fornire gli strumenti adatti a risolvere il problema. Le ferrovie a scartamento ridotto (o «Decauville» dal nome del loro inventore francese) rappresentarono il tratto di collegamento tra le ferrovie principali e le zone di guerra. Il Genio ferrovieri ne costruì una fitta rete nel Nordest che arrivò ad una lunghezza complessiva di 3.000 km. Caratterizzate dallo scartamento da 0.60 metri e dalle rotaie prefabbricate che potevano essere posate molto rapidamente, le piccole ferrovie di guerra svolsero compiti diversi e fondamentali, dal trasporto truppe alle munizioni, dal vettovagliamento ai feriti negli ospedali delle retrovie fino allo spostamento di operai e civili. A completare quello che oggi chiameremmo l’«ultimo miglio», tra la ferrovia a scartamento ridotto e le trincee in quota furono le teleferiche, la cui tecnica costruttiva fu un fiore all’occhiello per le Forze armate italiane che la ereditarono dalle applicazioni industriali dei primi anni del secolo XX. Di rapida realizzazione, permettevano un altrettanto rapido smontaggio per un eventuale riposizionamento che poteva seguire l’evoluzione del fronte. Anche la rete delle linee teleferiche ebbe uno sviluppo impressionante durante gli anni del conflitto, con un totale di circa 2.300 chilometri di funi d’acciaio che permisero agli uomini che combattevano per le postazioni più alte (vi furono impianti che arrivarono ai 3.000 metri di quota) di resistere al rigore degli inverni grazie alla grande capacità di carico, calcolata in circa 1.200 animali da soma al giorno.

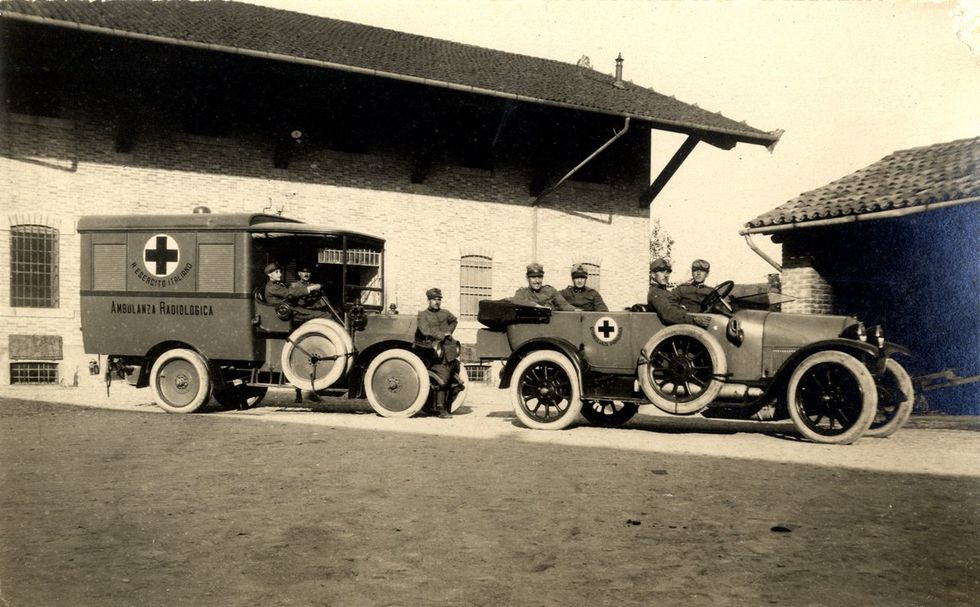

L’effetto sui soldati delle armi automatiche degli shrapnel e delle artiglierie, come è noto, risultò in una notevole evoluzione delle tecniche medico-chirurgiche, pur in mancanza di farmaci fondamentali come gli antibiotici contro le frequentissime e letali infezioni. Se le conseguenze delle ferite e le malattie da trincea come la tubercolosi furono micidiali tanto quanto le nuove armi, il corpo di Sanità svolse un lavoro incessante nell’organizzazione delle strutture ospedaliere a tutti i livelli, dalle infermerie al fronte fino ai grandi ospedali in pianura. La tecnologia venne incontro anche alla chirurgia di guerra, soprattutto nella specialità della radiologia, per la prima volta usata su ampia scala dai tempi della sua scoperta. In Italia l’esigenza di disporre di strumenti diagnostici nelle zone impervie del fronte alpino determinò la nascita dei primi centri mobili di radiologia, autoambulanze allestite con strumenti avanzati di radiodiagnostica e chirurgici su meccanica Fiat 15ter. Il funzionamento dell’apparecchiatura del tipo «Rontgen» era garantito da un alternatore collegato al motore del camion, un mezzo che anticipò lo sviluppo dei moderni centri di soccorso mobile avanzato. La Croce Rossa Italiana ne ebbe in linea una decina dal 1916 al 1918, riuscendo a realizzare migliaia di radiografie utili all’individuazione di corpi estranei nei feriti e nella diagnosi e successivi interventi chirurgici per fratture ed emorragie interne.

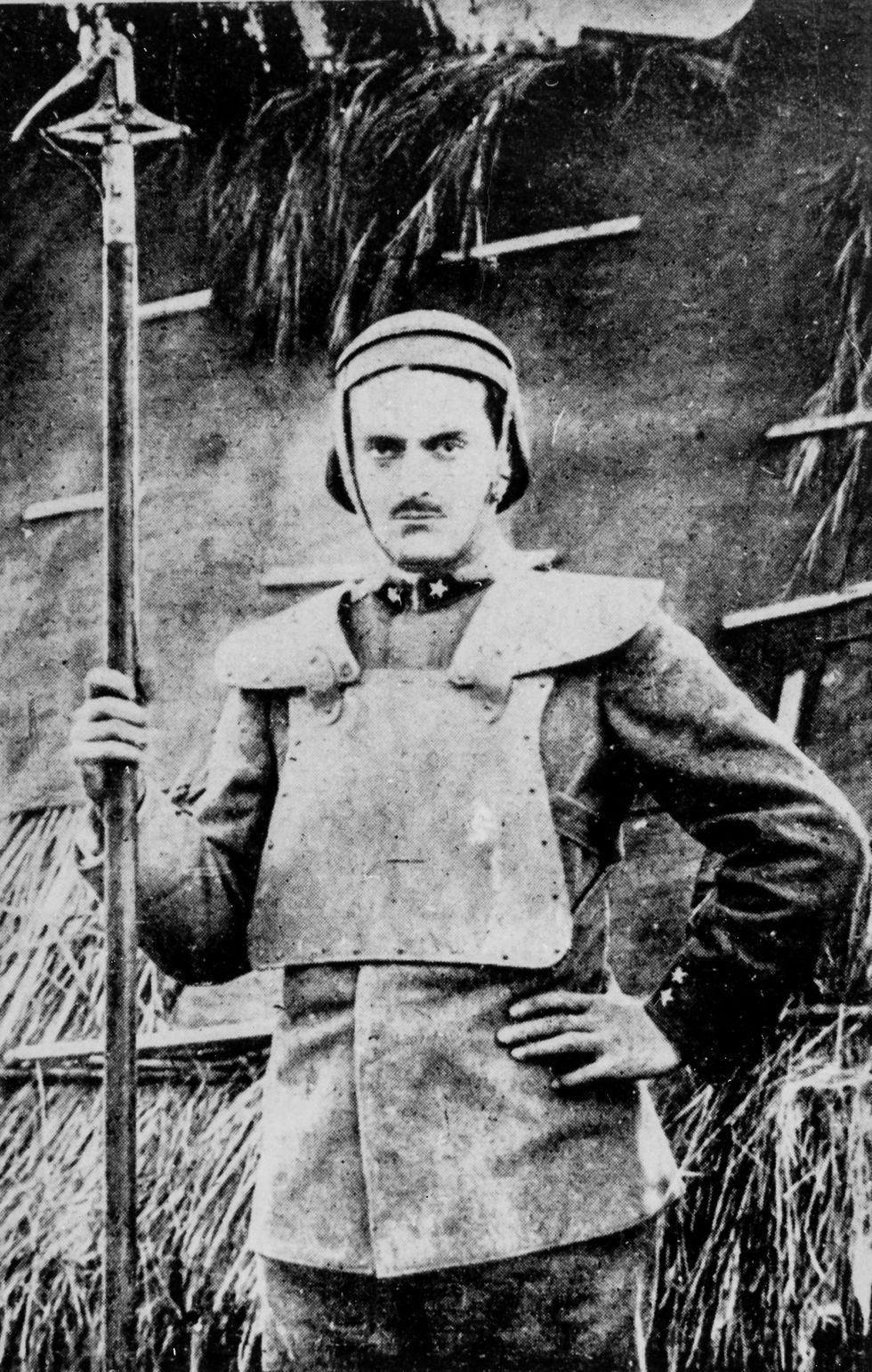

Nell’ultima fase del conflitto entrarono in azione anche nel Regio esercito le truppe d’assalto, i battaglioni di «Arditi» che si resero protagonisti delle azioni fulminee di attacco alle postazioni nemiche. La necessità di protezione individuale contro il micidiale tiro delle mitragliatrici e delle granate fece sviluppare quella che in nuce fu l’idea dei giubbotti antiproiettile. L’artefice di questo tipo di protezione individuale fu l’ingegnere milanese Ferruccio Farina, che progettò e realizzò la corazza che prese il suo nome. Corredata di un elmo rinforzato consisteva di 5 fogli in acciaio da 1,5 mm. di spessore per un peso complessivo di 9 kg. Secondo il produttore, poteva resistere a colpi di fucile di calibro medio da una distanza di circa 125 metri. Pesanti e scomode, furono impiegate dalle «Compagnie della morte» incaricate di aprire varchi nei reticolati nemici strisciando nella notte con tubi in gelatina esplosiva e tenaglie tagliafili. Sempre dalle officine Farina uscì un’altra corazza, chiamata «Corsi». Più leggera della precedente e migliorata nella praticità grazie alla soluzione che prevedeva lo snodo tra le cinque singole piastre, pesava poco più di 3 chilogrammi e, sempre secondo Farina, resisteva a calibri superiori e anche alle schegge dei micidiali schrapnel, La corazza veniva venduta anche ai civili per sole 90 lire. Molti furono i parenti dei soldati al fronte che la spedirono ai loro uomini in trincea, che le vestirono andando incontro al proprio destino come sagome di cavalieri di un'era passata, inconsapevolmente proiettati nella guerra tecnologica del futuro.