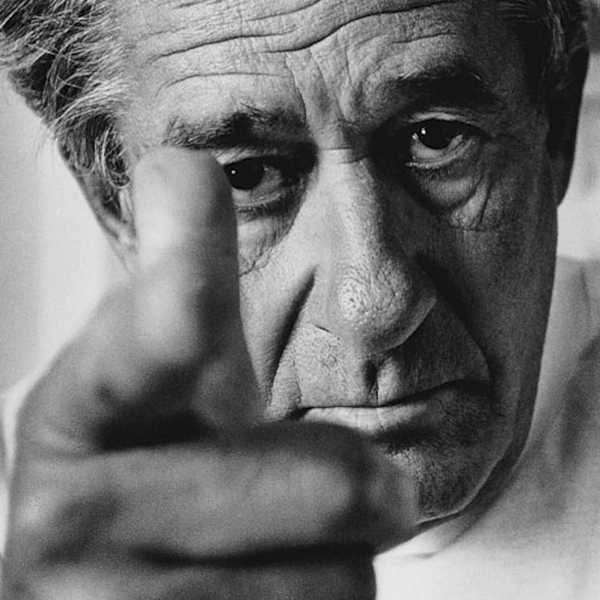

I prof della Sapienza e quel no vergognoso: una ferita aperta che reclama le scuse

Nel profluvio di parole che hanno accompagnato la scomparsa di Benedetto XVI, ne è mancata una sola, ovvero il sostantivo «scusa». È quello che in molti avrebbero dovuto pronunciare per come avevano trattato il Pontefice quand’era in vita e in carica. In particolare, avrebbero dovuto profferirlo alcune centinaia di docenti, che all’inizio del 2008 di fatto impedirono al Papa di partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università La Sapienza, cerimonia a cui era stato invitato dal rettore. Lo so, non tutti ricordano l’episodio, e soprattutto ora che Ratzinger non c’è più si preferisce ignorare una faccenda che 15 anni fa fece scalpore. E che, soprattutto, fu un segnale di intolleranza e faziosità che certo non fa onore a chi, per cultura e professione, dovrebbe insegnare l’apertura al dialogo e a coltivare il dubbio invece del dogma.

La storia è la seguente. Nel novembre del 2007, Renato Guarini chiese a Benedetto XVI di inaugurare l’anno universitario con un discorso. Da cardinale, il Papa aveva già onorato di un suo intervento La Sapienza, ma proprio quella lectio magistralis, che risaliva al 15 febbraio del 1990 e riguardava l’atteggiamento della Chiesa cattolica in relazione al processo a Galileo Galilei, fu l’argomento di contestazione usato da chi non apprezzava la sua presenza nell’aula magna. A incaricarsi di mettere nero su bianco la protesta fu Marcello Cini, docente di fisica che a dire il vero aveva già lasciato la cattedra per raggiunti limiti di età. La lettera, indirizzata al rettore, fu pubblicata dal quotidiano comunista il Manifesto e in men che non si dica trovò una pletora di sottoscrittori, in totale poco meno di un migliaio. Tutti docenti, molti scienziati, in massima parte italiani. In pratica, si chiedeva a Guarini perché non avesse lasciato decidere al senato accademico, discutendo con i professori se fosse giusto o meno invitare e ascoltare il Papa. La pubblicazione della lettera, per di più su un giornale che aveva accolto la nomina di Ratzinger al soglio di Pietro con un titolo di cattivo gusto («Il pastore tedesco»), suscitò un’infinità di reazioni. Manco a dirlo, gli studenti ne approfittarono per imbracciare le bandiere del laicismo e soprattutto per far casino. Ci furono numerose manifestazioni, che culminarono con l’occupazione del rettorato, e diversi appelli per impedire che la lezione si tenesse: tra questi, quello rivolto all’allora ministro dell’Università, Fabio Mussi. Prima che si muovesse il numero uno di viale Trastevere, tuttavia fu Benedetto XVI a farsi da parte, ringraziando ma declinando l’invito dell’ateneo. Finì che invece del Papa a parlare fu il prorettore, che ne lesse l’intervento per l’occasione.

Fin qui la cronaca di una pagina nera. Ma quello che la cruda elencazione dei fatti rischia di trascurare è la tesi per cui Cini e altre centinaia di scienziati e professori (tra i quali il futuro premio Nobel, Giorgio Parisi) sottoscrissero la lettera pubblicata dal Manifesto, ovvero la pericolosità del discorso di Ratzinger dal punto di vista politico e culturale. Secondo i docenti che invocarono la censura nei confronti del Papa, consentirgli di parlare in un’università laica era «un’incredibile violazione della tradizionale autonomia dell’università», quasi che nelle aule della Sapienza avesse diritto di cittadinanza solo il pensiero certificato da un comitato centrale di professori rigorosamente di sinistra. Non basta. Cini e gli altri ritenevano non solo scandaloso che ci fosse Benedetto XVI in sostituzione di un vetero comunista come Fabio Mussi, ma soprattutto che il Pontefice potesse esporre concetti come quelli precedentemente pronunciati a Ratisbona, sull’incontro tra fede e ragione e, in particolare, sul confronto fra cristiani e mussulmani. L’intervento di Ratzinger alla Sapienza, secondo Cini e gli altri compagni scienziati, avrebbe rappresentato per La Sapienza «un salto indietro nel tempo di trecento anni», con conseguenze devastanti sull’immagine mondiale dell’ateneo.

Che dire? A prescindere dal fatto che fossero condivisibili o meno, anche a distanza di quindici anni si fa fatica a capire perché le idee di un Papa potessero essere considerate «pericolose». L’autore della lettera citava le Crociate e l’Inquisizione, dimenticando però che quella violenza risaliva ad alcuni secoli prima, mentre gli attentati dell’11 settembre, ma anche quello alla stazione Atocha di Madrid, datavano solo pochi anni prima. La realtà è che in nome di un laicismo di Stato, quei docenti esercitarono proprio ciò che dicevano di voler combattere, ovvero «un arrogante diritto censorio sulla libertà di espressione». Una ferita che a distanza di anni è ancora aperta, senza che i compagni docenti, premio Nobel incluso, abbiano ancora chiesto «scusa».