2021-04-03

Pound l’italiano. «Qui da voi non c’è afa di regime come in America»

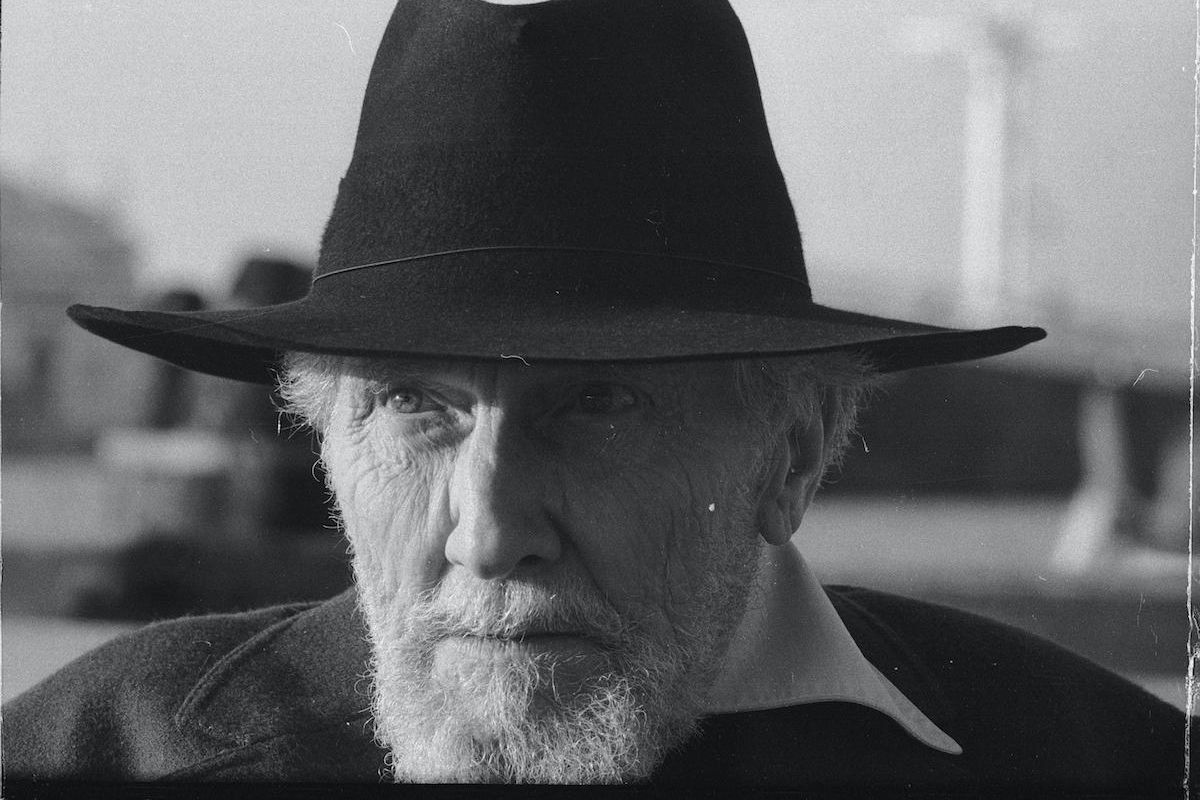

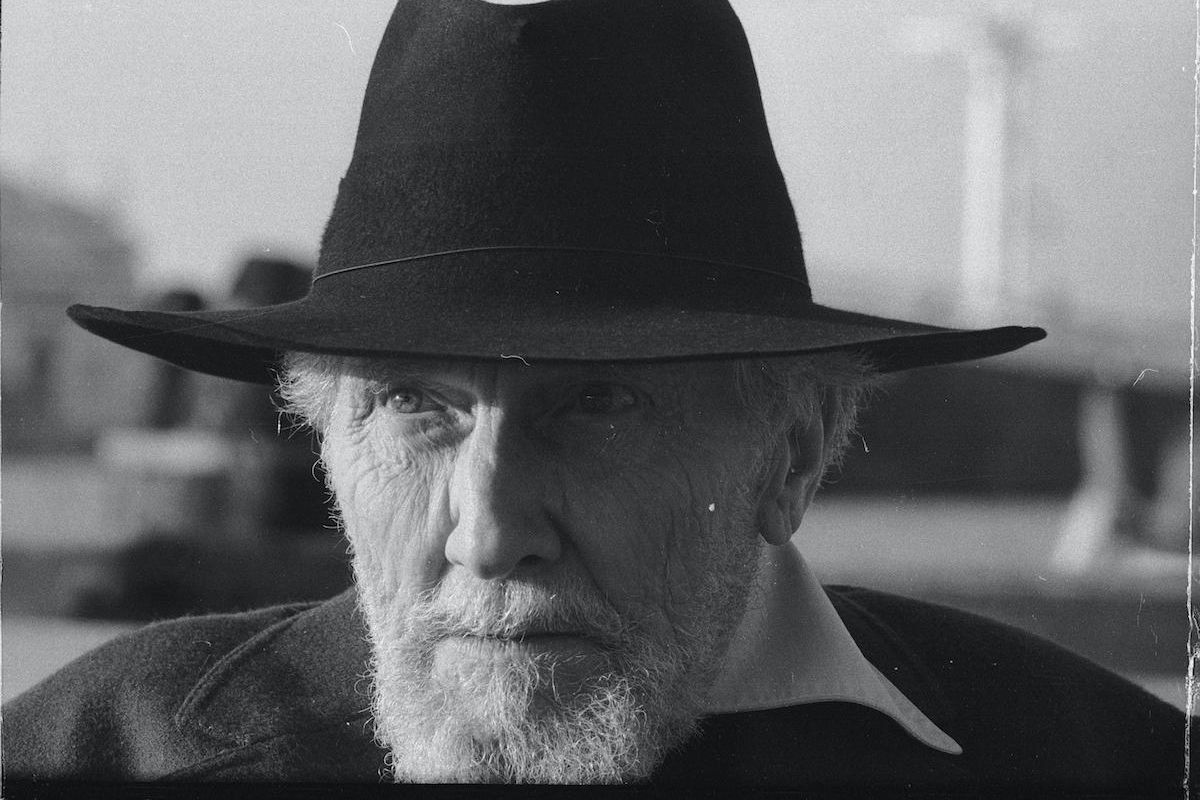

Ezra Pound (David Lees/Corbis/VCG via Getty Images)

In due libri il rapporto del poeta americano con il Belpaese. E quando Pier Paolo Pasolini lo intervistò per la Rai, furono scintille.C'è una vecchia suora impertinente dell'ospedale che non molla il paziente americano. Vuole sapere di che religione sia. Lui provoca, cita Zeus e Apollo. Ma la monaca non si scompone e in dialetto replica: «Z'è tutta una religione». Per Ezra Pound, l'Italia era soprattutto questo: la saggezza mediterranea, il giusto mezzo, una tolleranza non ostentata, ma praticata, con saggezza spicciola. Logico che lui, odiatore di puritani, se ne innamorasse. Era questa «la sanità mediterranea» che il poeta era venuto a cercare nella Penisola, fuggendo le brume del Nord e il fragore delle metropoli europee. Al rapporto tra Pound e l'Italia sono dedicati due libri appena usciti. Il primo è È inutile che io parli. Interviste e incontri italiani 1925-1972, a cura di Luca Gallesi e pubblicato per i tipi di De Piante. Il secondo è in realtà una ristampa e si tratta di Discrezioni, l'opera biografica di Mary de Rachewiltz appena riportata in libreria da Lindau, con un capitolo inedito rispetto alla prima edizione uscita per Rusconi. Nei due volumi c'è il lato diurno e il lato notturno di Pound, la sua immagine pubblica e privata. Il suo sbarco nella Penisola era avvenuto nel 1925. Dopo aver assorbito a Parigi e Londra il fuoco delle avanguardie, a metà degli anni Venti Pound si era rifugiato nella provinciale Rapallo, dove il suo tipico, eterno stupore di americano si abbeverava alle tradizioni popolari liguri, coltivando quel suo tipico lato populistico e anti snobistico. A Rapallo, già nel luglio del 1925, lo raggiunse Carlo Linati, che sul Corriere della Sera raccontò della bizzarra colonia di intellettuali anglosassoni che bivaccava nel Tigullio. Tra questi, appunto, Ezra Pound, che al giornalista dichiarava: «Quindici o vent'anni fa noi giovani americani si veniva in Europa col proposito di studiarne e assorbirne la cultura per poi ritornarcene in America e tentare di stabilirvi una specie di nuova civiltà letteraria. Oggi non più: veniamo e ci fermiamo qui. Non c'illudiamo più di poter civilizzare l'America... Laggiù siamo troppo soffocati dall'afa del regime industriale, non ci sentiamo più liberi di creare pensare ed esprimerci a nostro talento. Aggiunga l'intrusione della censura nelle cose dello spirito, il rincaro della vita che rende impossibile la vita a uno scrittore onesto e la terribile invasione di una letteratura commerciale, sessuale, poliziesca e di magazine». Non sfuggirà al lettore che, nel 1925, l'Italia era già sotto al governo di Benito Mussolini e che, proprio in quell'anno, prendeva avvio la sua svolta propriamente totalitaria. Eppure questo bizzarro poeta yankee poteva venire in Italia ed elogiare la grande libertà che gli permetteva finalmente di rifiatare rispetto all'oppressione culturale americana. Nel volume curato da Gallesi figura anche la famosa intervista al poeta condotta da Pier Paolo Pasolini e andata in onda sulla Rai la sera del 7 giugno 1968. Un dialogo in cui, malgrado la deferenza dello scrittore friulano verso il collega americano, emergono significativi momenti di frizione, come quando Pasolini si lascia scappare la frase «in questo momento l'Italia fa parte delle nazioni industrializzate, quindi culturalmente avanzate». E Pound, tagliente, di rimando: «Lei dice “nazione industrializzata, e quindi culturalmente avanzata", è questo quindi che non mi va». O, ancora, si veda il passaggio in cui Pasolini chiede a Ez un commento sulle nuove avanguardie letterarie con un tono accondiscendente che non piace al poeta americano, che replica: «Se la sua tesi del vecchio Ez, in fondo al pozzo buio, rimasticando la sua vita passata, è esatta - a me non sembra, ma può darsi che abbia ragione lei - non sarei in una posizione che mi consentirebbe di vedere chiaro in quel che accade fuori, alla luce al neon del neomondo». Il libro della de Rachewiltz -che nel titolo richiama Indiscretions, il ritratto epico della famiglia Pound scritto dal poeta stesso nel 1923 - narra invece l'educazione della giovane Mary e il suo complicato rapporto con il genitore. La donna è infatti figlia di Pound e Olga Rudge, violinista e amante del poeta, che tuttavia era sposato con Dorothy Shakespear, importante pittrice vorticista (che i biografi ufficiali di Pound hanno sempre trattato da scema del villaggio, chissà perché...). La piccola Mary fu inizialmente affidata a una famiglia di contadini tirolesi della Val Pusteria, pur mantenendo un contatto costante con Pound. Il libro è in effetti il racconto di una continua rincorsa a questo genitore venerato, che ogni volta che è sul punto di restare, di darsi pienamente alla figlia, poi finisce per sfuggire, portato via dagli eventi o dal proprio spirito nomade. Una dinamica che peraltro, freudianamente, ben si presta a inquadrare certe rigidità attuali della figlia rispetto all'eredità spirituale paterna.Discrezioni resta comunque un'inestimabile miniera di fatti e aneddoti relativi al Pound privato. Come quando Olga raccomandava a Mary di «cercare di trovare un fiore per le vaschette dell'acqua, e al Babbo diceva poi invariabilmente di non mangiarlo» (nel 1909, durante un pranzo in onore di David Herbert Lawrence, l'aveva fatto davvero, aveva preso una rosa dal centro della tavola e si era messo a mangiarla). O come quando, dopo aver visto un film di Ginger Rogers e Fred Astaire, Pound si mise a ballare il tip tap per le strade di Venezia e poi, preso dal ritmo, si mise a saltare in casa, finendo sgridato dalla Rudge. In un'altra occasione, Mary si incaponì per avere, nell'educandato che frequentava a Firenze, un messale latino-tedesco laddove tutte le altre ragazze ne avevano uno latino-italiano, a un costo di tre volte superiore. La spesa fu messa in conto a Pound, che intervenne nella vicenda, scrivendo alla madre superiora una lettera che è un capolavoro di pedagogia ed etica: «Non sto a discutere su qualche lira, ma volevo essere assolutamente certo di ciò che era accaduto. Basta che Maria non abbia detto di aver ricevuto il permesso di spendere più di quanto era stato pattuito. Che paghi fino a dieci lire in due rate da cinque. Le dica che il resto le verrà detratto dai cioccolatini che avrebbe altrimenti ricevuto». Discrezioni, tuttavia, è un libro che contribuisce anche a inquadrare il personaggio di Mary de Rachewiltz. In questi anni, quando i curatori delle terze pagine hanno inscenato un pellegrinaggio continuo al suo castello al fine di poter ottenere qualche bordata contro l'estrema destra, ci si è frettolosamente dimenticati il retroterra politico della signora, che pure nel libro emerge con forza. «Idealismo ed eroismo non erano soltanto dalla parte dei partigiani», spiega Mary. «Le macabre foto di Mussolini e di Claretta Petacci e dei loro compagni appesi per le calcagna», racconta ancora, «mi riempivano d'orrore e di paura. Potenzialmente vedevo me stessa in quelle ausiliarie rapate e derise dai partigiani». Della Rsi racconta: «Condividevo la sua (del padre, ndr) fede nella Repubblica - soprattutto nell'idea luminosa - ma in fondo, da brava tirolese, non mi fidavo degli italiani». Spiegando le idee di Pound in tema di razza, poi, la de Rachewiltz scrive: «In quanto alla purità di razza - che c'è di male nel volerla preservare, fintanto che gli scopi non vengono distorti e le distorsioni artificialmente gonfiate? Distinzione, non pregiudizio, razziale. Un'aristocrazia naturale, nel senso di John Adams. A me tutto questo sembrava importante e sensato». Ai suoi ammiratori tardivi pure?

Nel riquadro in alto l'immagine dei postumi dell’aggressione subìta da Stephanie A. Nel riquadro in basso un frame del video postato su X del gambiano di 26 anni che l'ha aggredita (iStock)

Massimo Doris (Imagoeconomica)