A forza di ascoltare Marx la sinistra ha smesso di immaginare il futuro

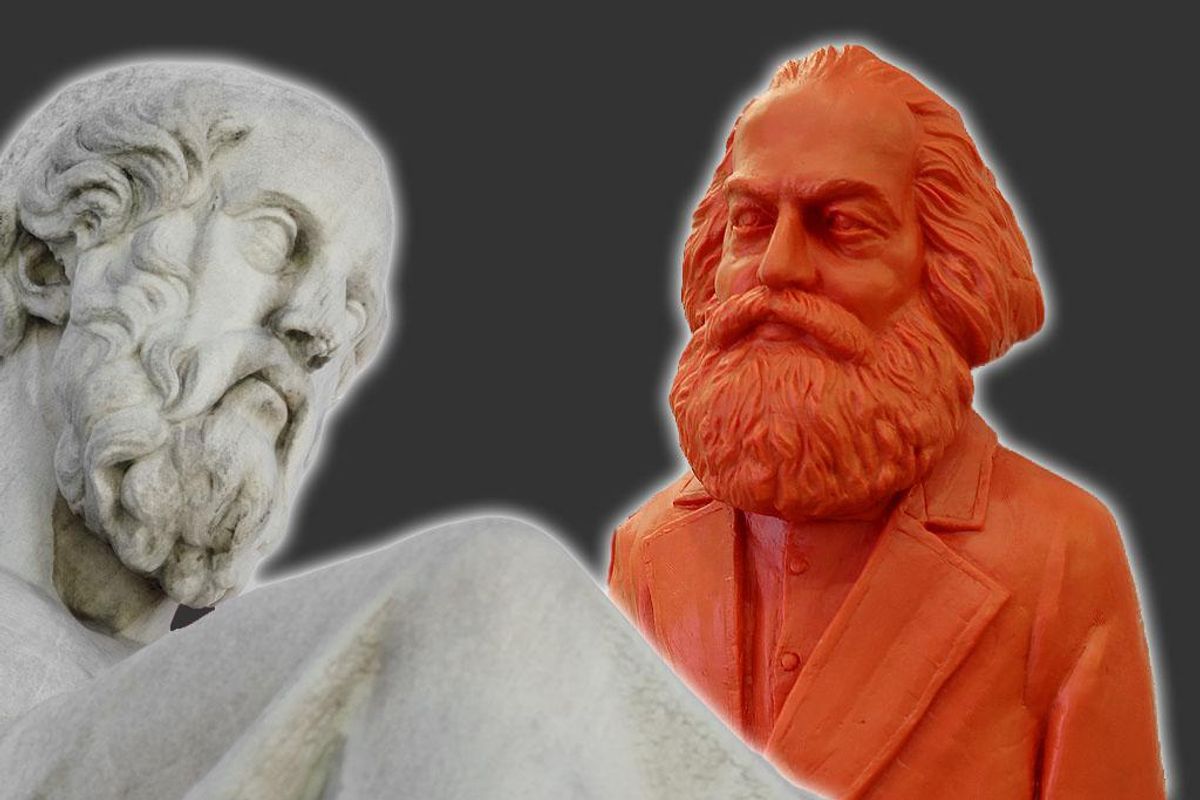

La nostra tradizione filosofica è inaugurata dalla strana coppia Socrate-Platone. Riflettiamo su tutti i modi in cui i due sono diversi eppure curiosamente legati. Socrate non scrisse mai nulla mentre Platone non solo scrisse molto ma è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi, maestro nell'uso del linguaggio e nella costruzione non solo di argomentazioni e ragionamenti ma anche di personaggi, ambienti, scene, storie. Socrate dichiarava di non sapere nulla e di non avere nulla da insegnare mentre Platone aveva una teoria su ogni ramo dello scibile: sullo Stato, sulla psiche individuale, sull'educazione, sulla bellezza, sul piacere, sulla giustizia, sul cosmo, sull'essere. Le sue teorie, però, scelse di metterle in bocca a un personaggio di nome Socrate, presente in tutti i suoi dialoghi meno uno e quasi sempre come protagonista: come colui che conduce la discussione e presenta i punti più cogenti e convincenti. Quindi gli studiosi si sono posti il problema: quando il personaggio Socrate parla in un dialogo di Platone, chi sta parlando? È Platone che racconta episodi della vita di Socrate, o è Socrate a essere usato come portavoce delle idee di Platone? La risposta che si dà di solito è: dipende. Nei primi dialoghi, un Platone ancora giovane testimonia l'opera di Socrate; in quelli successivi, un Platone maturo usa la figura di Socrate per dire la sua. Molto ragionevole, ma continuo a trovare interessante e suggestivo che il problema esista.

Veniamo al loro modo di fare filosofia. Socrate affrontava persone di autorità (politica, sociale, militare, culturale, religiosa) e le interrogava. Non su temi qualsiasi, ma sull'ambito della loro presunta competenza, sul fondamento della loro autorità (faceva, insomma, quel che dovrebbe fare un buon giornalista). Chiedeva ai generali del coraggio, ai governanti dell'arte di bene amministrare uno Stato, ai poeti del senso della poesia, ai religiosi della pietà religiosa. Quando rispondevano, contestava le loro risposte e le dimostrava insostenibili, finché gli interlocutori si annoiavano o si irritavano e o si allontanavano o cominciavano a insultarlo. In questo modo, Socrate metteva in luce l'infondatezza dell'autorità, ma qui si fermava: siccome asseriva di non sapere nulla, non rispondeva neanche lui alle domande che aveva posto. E una critica puramente negativa può essere sterile.

In un discorso tenuto in Parlamento nel novembre 1947, Winston Churchill disse che la democrazia è la peggior forma di governo, eccetto per tutte le altre che sono state tentate di tanto in tanto. Adattando la sua frase al nostro discorso, potremmo dire che, quando pure si fossero provati gli errori, le debolezze, gli abusi di un sistema vigente, se non si propone un'alternativa che offra speranze di miglioramento, il pubblico scrollerà le spalle e penserà: «Di meglio non c'è. Questo abbiamo e ce lo teniamo».

Ed è qui che l'opera di Platone si rivela preziosa. Lui era disgustato della politica e della cultura di Atene: disgustato di una città che aveva condannato a morte un uomo come Socrate. Ma non si limitò a criticarne il sistema politico: si mise d'impegno ed elaborò, nei dettagli, un sistema politico diverso che poteva risolvere quelle magagne. Quando la sua alternativa fu sul tavolo, il pubblico ebbe l'opportunità di porsi la domanda più sovversiva: «Perché no? Perché non potremmo fare così? Non staremmo meglio se lo facessimo?». Il lavoro di Platone è dunque complementare a quello di Socrate, ed è bene che Platone metta le sue teorie in bocca a Socrate, perché sono le cose (il tipo di cose) che Socrate avrebbe dovuto dire per dare forza alla sua critica, per muovere da un atteggiamento negativo a uno positivo.

Intorno al 1516, l'autore inglese Thomas More, che fu ministro di Enrico VIII e fu poi da lui condannato a morte, scrisse un libro intitolato Utopia. «Utopia» è parola di origine greca che significa «in nessun luogo» (ma risuona anche con «luogo felice»): nel libro, More descriveva dettagliatamente il sistema di governo di un'isola di fantasia, di nome appunto Utopia, e si trattava di un sistema più ragionevole e umano di tutti quelli esistenti. L'isola non era in nessun posto, ma poteva fungere da stimolo per i lettori a pensare a riforme dei loro sistemi. Estendendo l'uso di questa parola all'intera tradizione di pensiero, possiamo dire che lo Stato ideale disegnato da Platone era, ed è tuttora, un'utopia, e che le utopie sono state da allora onnipresenti; mi è caro ricordare quella proposta da un grande della filosofia italiana, Tommaso Campanella, nella Città del Sole. E, usando questa parola, posso riformulare la tesi espressa sopra dicendo: il pensiero critico ha bisogno di utopia, per sostanziare le sue obiezioni.

Alcuni lettori hanno dedotto da quel che scrivo che io sia un marxista. Non è vero; non lo sono mai stato, neanche in tempi non sospetti, quando nelle principali librerie la metà dei volumi disponibili faceva riferimento a Marx. Non lo sono, perché considero peccato originale del marxismo il suo rifiuto dell'utopia: quando Marx comincia a scrivere, nella prima metà dell'Ottocento, c'è intorno a lui un fermento di teorie e pratiche utopiche, che intendono correggere le miserie e gli orrori della rivoluzione industriale. Ma Marx guarda a questo socialismo utopico con sufficienza e con scherno, considerando il proprio socialismo scientifico: in possesso delle leggi necessarie della storia e quindi in grado di prevederne gli inevitabili sviluppi.

La storia è andata ben diversamente da come prevedeva Marx, e ciò ha fatto sì che la sua moda sia ampiamente passata. Ma non è di previsioni che voglio (e volevo) parlare: è invece del fatto che, rifiutando l'utopia, Marx è tornato indietro, da Platone verso Socrate, da un pensiero positivo e propositivo a uno puramente negativo (e infatti la sua critica del capitalismo è ancora oggi la migliore sul mercato, salvo poi lasciarci senza strumenti per superarlo). Così facendo, per un secolo e mezzo ha ingabbiato movimenti progressisti (operaisti, femministi, ecologisti...) nati con le migliori intenzioni e intuizioni in uno schema di pensiero essenzialmente conservatore, contribuendo non poco a isteririrli.

A partire dai primi anni Novanta, in testi come Oltre la tolleranza, Manifesto per un mondo senza lavoro e Parole che contano, ho costruito una mia utopia, e intorno a essa ho raccolto altri testi, in una sorta di enciclopedia filosofica. Non l'ho fatto, e non lo faccio, per arrivare a un nuovo pensiero unico. La mia aspirazione, il mio desiderio sono sempre stati che la mia fosse una di 10, 100, 1.000 utopie: che lavorando insieme, rubandoci un po' di idee e contaminando le idee dell'uno e dell'altro, si arrivasse a elaborare un'ipotesi credibile di un futuro più umano e più degno.

Non è successo. Generazioni di politici e intellettuali sedotti dal marxismo, convinti di avere la soluzione in tasca, hanno da tempo smesso di pensare, il che vuol dire: pensare il possibile, pensare l'alternativa. Così, quando la realtà oggi ha presentato il conto, un conto di tirannia e oppressione, molti non hanno saputo fare di meglio che accodarsi (era questo il modo in cui la storia sarebbe necessariamente andata?) e altri sono rimasti afasici. Non so se sia ormai troppo tardi, se sia già scoccata la mezzanotte, ma so che se c'è una speranza la dobbiamo cercare in un ritorno a quell'utopia che la sinistra ha colpevolmente dimenticato.