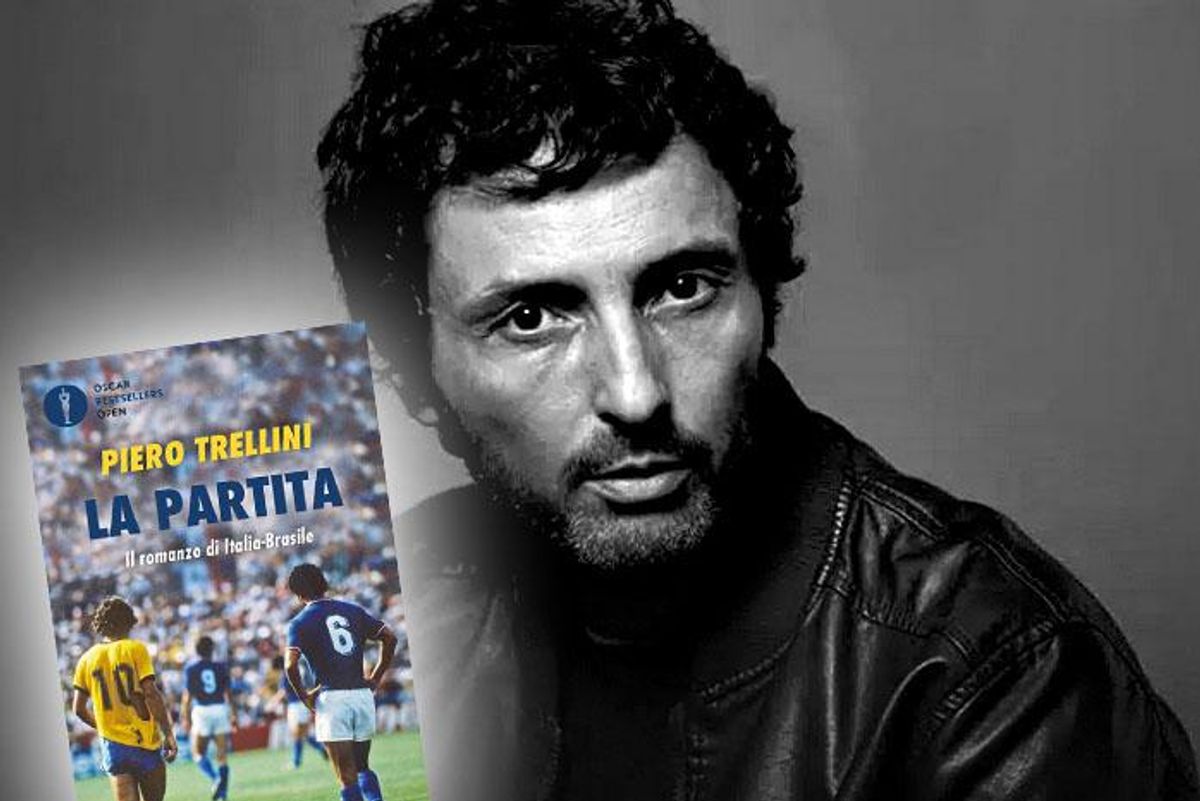

Piero Trellini: «Sono un partigiano della complessità. Perciò scrivo libri da 1.200 pagine»

2021: 700 anni dalla morte di Dante. 2022: 100 anni dalla marcia su Roma. Per i nostalgici della Buonanima. Per me, 40 anni dal trionfo dell’Italia ai Mondiali di calcio in Spagna. Tra i tanti libri che potete regalare a Natale ve ne segnalo due, che hanno a che fare con le ricorrenze in questione. Vi avverto, però: sono 600 pagine a volume. Autore: Piero Trellini, romano, classe 1970, opera prima nel 2019 («Consigli a un giovane esordiente? Vivere, raggiungere la mezza età, poi trovarsi un buon agente come la mia, Fiammetta Biancatelli», sorride). Biografia complessa, quella di Trellini, come intricate e intriganti sono le trame dei suoi libri.

È vero che lei è l’inventore del nome del modello Unico, croce dei contribuenti e delizia dei commercialisti?

«Era il 1998. Mi ero da poco laureato in Lettere alla Sapienza. Tesi su un solo film, L’anno scorso a Marienbad di Alain Resnais, considerato il più incomprensibile - e insostenibile - della storia del cinema. Lo sviscerai buttando giù, anche lì, le mie solite 600 pagine (699 in realtà, in seduta di laurea si parlò di “affronto alle foreste dell’Amazzonia”). Per mantenermi, lavoravo come bassa manovalanza in un giornale romano. “Cercano creativi alla Sogei”, mi segnalò una mia amica, “il ministero delle Finanze vuole rifare il 740”».

Un restyling?

«Una gentile funzionaria mi spiegò: “Da quest’anno i contribuenti presenteranno una sola dichiarazione per fisco e previdenza, Irpef, Iva, Irap, contributi previdenziali, il ministro delle Finanze Vincenzo Visco vuole un nome nuovo, meno antipatico di 740”».

Cosa partorì la sua fervida immaginazione?

«Alla fine, come spesso capita, la soluzione più efficace mi parve quella più logicamente elementare: se l’innovazione era un solo modello per pagare le imposte, il suo nome non poteva che essere Unico. La sera del 16 marzo ero davanti alla tv quando Visco ne annunciò la nascita».

Quanto le ha fruttato in diritti d’autore?

«Zero. Tra le scartoffie che avevo dovuto compilare c’era infatti anche la rinuncia su qualunque paternità o diritto. In cambio, la Sogei mi offrì 1.500.000 lire. Ma come corrispettivo per trasformarmi in un consulente in anagrafe tributaria, fisco telematico, rivoluzione catastale, federalismo fiscale».

Nel suo curriculum ci sono anche molte collaborazioni giornalistiche. Quando decise di scrivere un libro su un unico (anche qui) incontro di quel campionato mondiale, la finale Italia-Brasile, in cui Paolo Rossi con la sua tripletta fece letteralmente piangere un’intera nazione?

«Se devo prenderla larga, la volontà di occuparmene si fissò in me il giorno dopo l’incontro, con un gesto che da allora avrei poi fatto spesso: conservando i giornali. Da lì è iniziata una raccolta, inizialmente ingenua poi sempre più ossessiva. Nel 1982 avevo 12 anni, l’età perfetta per imbattersi nel primo mito e accogliere l’epica. E in quel match c’era tutta: la sfida impossibile, la vittoria sofferta sul campo dei predestinati alla sconfitta contro i “mostri” verderoro. Del mondiale ho un ricordo fiabesco, c’erano solo la tv e i giornali. Le immagini svanivano. La memoria tratteneva quello che accadeva soprattutto davanti allo schermo, con parenti e amici. Dalle lettere che poi ho ricevuto dai lettori, ho visto che è così per tutti. Forse è questo l’aspetto più bello dello sport. Ci ricorda con chi eravamo».

Perché una gestazione così lunga? La pubblicazione è del 2019. E poi: quanto era lunga la prima versione?

«Non nasco scrittore, lo divento, perché nel frattempo, se posso citare Pablo Neruda, confesso che ho vissuto. Quanto alla lunghezza, le stesure sono state una trentina. L’ultima, quella definitiva affidata a Mondadori, era di 1.200 pagine. L’editore andava verso le 300. Abbiamo mediato fermandoci a 600. Era giusto così. Il capo della narrativa, Giovanni Francesio, padre assoluto di questo successo, non ha sbagliato nulla: oltre ai premi (tra i quali, Piroso, uno strappato con mio sommo dispiacere al suo amico Adriano Panatta in finale al premio Bancarella Sport), La partita ha generato ristampe e traduzioni, una edizione negli Oscar, quattro opzioni per, nell’ordine, un film, una serie di fiction, una docuserie, una docufiction, un monologo teatrale, un cortometraggio, un cartone animato e un imminente volume “deluxe”. Oltre a citazioni di ogni genere. Non ho ancora capito il perché, ma è stato un libro fortunato».

È un avvincente esempio di non-fiction, la realtà raccontata come un romanzo, con una miriade di dati, richiami, aneddoti, intrecci «alti» e «bassi», riferimenti pubblici e privati, il tutto reso con fluidità, non se ne può rimanere non affascinati. In genere però si sente ripetere il mantra per cui i libri devono essere brevi, di agile lettura, per non spaventare il lettore.

«Se le singole unità si alleggeriscono, il peso totale forse si sente meno. Per questo i miei capitoli non sono lunghi. Semmai è il loro numero ad esserlo. In ogni caso mi trovo a far parte di una resistenza letteraria. È una faccenda legata alla complessità. Per quanto io sia tentato di farla breve, la realtà non può essere spiegata in due parole. Ognuno di noi è tante cose messe insieme che interagiscono prima tra loro, poi con altri ambienti esterni generando reti di interazioni e nuove realtà. Un giudice potrebbe determinare negativamente il futuro di un imputato solo perché in quel momento ha un impellente disturbo di stomaco originato da un glicoalcaloide tossico prodotto dalla parmigiana della moglie. A quel punto la fase di acquisto delle melanzane diventa fatale. È lì che cambia la storia. Al mercato, non in aula».

Come si arriva da Pablito Rossi a Durante di Alighiero degli Alighieri, detto Dante?

«Danteide è un’idea nata da un dialogo con Bompiani. Prima di partire volevo capire se fosse ancora possibile dire qualcosa di fondato mantenendo i piedi per terra. E quindi sono partito da un vuoto. Di libri su Dante e la Divina Commedia ce ne sono a iosa, ma facendo un’operazione inversa, rispetto a noi che guardiamo lui, lui chi e cosa aveva guardato? Ho estrapolato quindi i personaggi reali dalla trama dell’opera, ricollocandoli nel loro contesto storico, per riscoprirli per come li aveva visti, letti, ascoltati, conosciuti Dante, e quindi, da questa visione, risalire a lui, facendo un viaggio nella sua testa, partendo fisicamente dal suo corpo, anzi: dal ritrovamento delle sue ossa. Le prime cose su cui mi sono interrogato sono state le possibili modalità di defecazione del sommo poeta».

La ringrazio per l’informazione non richiesta. Anche qui, un lavoro titanico: 572 pagine, 22 mappe, 14 schede, 17 tabelle, 7 immagini, 3 foto, 6 schemi, 5 alberi genealogici, 8 cartine, 3 grafici, siamo all’enciclopedismo narrativo patologico-maniacale.

«Riflette una molteplicità di componenti che, attraverso linguaggi differenti, parlano tutti della stessa persona. La manovra di accerchiamento dei fatti è attivata per ogni evento, anche marginale. Se in una storia incappo in un pranzo che mi sembra decisivo leggo le biografie dei quattro commensali, poi i diari, poi le lettere. E infine i giornali. È l’unico modo per tentare di trovarsi a quel tavolo senza romanzare. Ma ci vuole tempo. Se non c’è, bisogna cambiare ritmo e lavorare impetuosamente. È una scrittura convulsa, mai rilassata, in perenne lotta contro i secondi che scorrono. Per questo, naturalmente, anche fallace».

Anche stavolta ha scoperto qualcosa che ignorava o che non si sapeva?

«Per esempio che i mercenari lasciati a guardia dei sardi dal conte Ugolino si mantenevano grazie a protettorati e tangenti. Passati sotto gli aragonesi avevano preso il nome iberico della veste che indossavano, la chamarra, che poi si è corrotto in camorra, quando nel XVI secolo si sono stabiliti in Campania. Proprio nello stesso anno della morte di Ugolino, Dante si trovò in battaglia contro gli aretini sulla piana di Campaldino. Il suo comandante si chiamava Aimeric de Narbonne. In suo onore molti fiorentini battezzarono i figli Amerigo. Accadde anche a Nastagio e Lisabetta Vespucci con il proprio, il futuro navigatore, che avrebbe dato il nome al nuovo mondo».

Le prossime 600 pagine a cosa saranno dedicate?

«Stavolta saranno il doppio (anzi qualcosa in più). Per L’affaire, la drammatica vicenda dell’ufficiale francese Alfred Dreyfus, accusato infondatamente di spionaggio tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, Beatrice Masini di Bompiani ha generosamente accettato l’edizione integrale».

Quando l’ho contattata dicendole che dalle mie ricerche era uscito un risultato che incrociava l’attentato degli estremisti islamici del 2002 a Bali, un’autobomba in una via piena di locali, quasi 200 morti, con un turista italiano sopravvissuto, un giornalista di nome Piero Trellini, lei ha preferito cambiare discorso.

«Non c’è molto da dire. La vita è così: vai in un ristorante mentre sei in vacanza, c’è un’esplosione per strada, l’onda d’urto all’interno ti fa volare da una parete all’altra, vedi i morti, tu stesso sei ferito, senti i gemiti di quelli più gravi, le urla di chi dall’esterno dice di rimanere dentro per paura di altri scoppi, chi è con te invece ti aiuta a uscire, e poco dopo il locale crolla. Fortuna? La Divina Provvidenza? Un caso? Ha presente la domanda di Edward Lorenz, il matematico pioniere della moderna teoria del caos, “Può il battito d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?”. Ecco: chissà dove e quando aveva sbattuto le ali, la farfalla che ha provocato quella strage».