True

2018-06-22

«Perfino la Germania ha un progetto per abbandonare la moneta unica»

Facebook

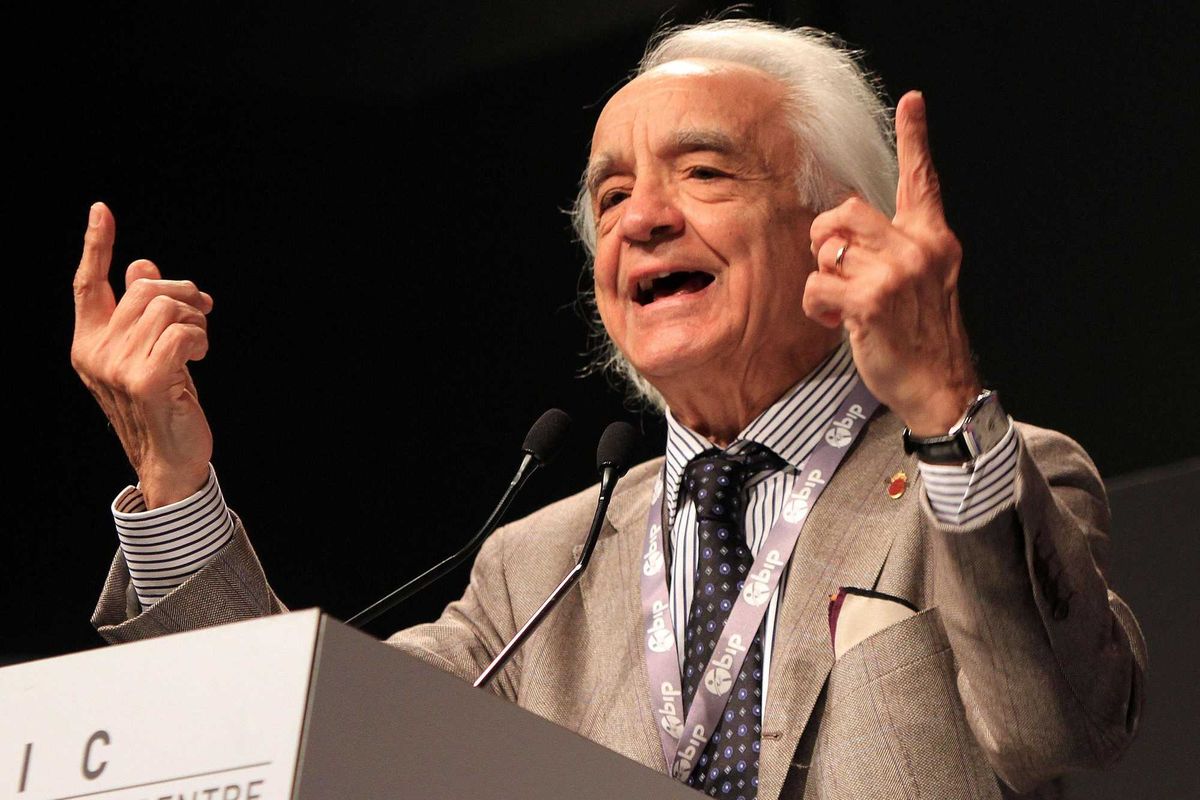

Mentre Angela Merkel è alla prese con la pesante questione migranti, che rischia di farla cadere e di condizionare la traballante costruzione europea, La Verità ha incontrato a Roma l'avvocato Bepi Pezzuli, presidente di Select Milano (organizzazione che ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi italiani Oltremanica e dialogare con i rappresentanti della City di Londra), che ha rivelato l'esistenza di un presunto «piano B della Germania per uscire dall'euro».

Si tratta di un piano conosciuto da quanti operano nei marcati dei capitali. L'Ifo - l'Institute for economic research, il think tank conservatore vicino alla Cdu - ne sta parlando apertamente, e il piano B tedesco per l'uscita dall'euro è legato al tema di Target 2, cioè il sistema di pagamento intraeuropeo che gestisce la liquidità degli scambi nell'area euro. In Target 2, mentre l'Italia ha un saldo negativo, con un debito di circa 400 miliardi, la Germania ha un saldo attivo di 900 miliardi, quindi, in caso di crisi nella periferia dell'Eurozona o di crisi sovrane dell'Italia, questo credito di 900 miliardi tedesco verrebbe messo a rischio. Di conseguenza una delle ipotesi studiate dall'Ifo è appunto quella dell'uscita dall'euro, con relativo pagamento del saldo attivo di crediti che altrimenti andrebbero persi.

Se però fosse l'Italia a uscire prima dall'euro, la Germania ci rimetterebbe?

«Beh, in quel caso avrebbe da richiedere il credito all'Italia, ma se fosse la Germania a uscire prima, i saldi diverrebbero immediatamente pagabili».

Allora è questo il nodo fondamentale della questione?

«Su questo c'è stato addirittura l'inizio di un incidente diplomatico, poiché Mario Draghi (presidente della Bce ndr) aveva dichiarato, salvo poi fare marcia indietro, che in caso di uscita dall'euro i saldi di Target 2 diverrebbero immediatamente esigibili e liquidabili cash. A quel punto parte della stampa anglosassone rilevò che così si dava un incentivo a uscire dall'euro a Germania e Olanda che sono i grandi creditori nel sistema di Target 2».

Mario Draghi ha fatto marcia indietro, ma la norma è restata e quindi l'uscita dall'euro non è più un tabù?

«No, non lo è, tanto che la Germania sta lavorando per il drafting, cioè per una norma che possa essere inserita in quelle europee e disciplinare con modalità molto precise l'uscita di un Paese dall'euro».

Da quanto la Germania sta lavorando sul piano B?

«In realtà la Germania non è mai stata un avvocato dell'euro, nel senso che è stato voluto fortemente dall'allora cancelliere Helmut Kohl, che per poterlo ottenere dovette addirittura licenziare due banchieri centrali della Deutsche Bundesbank. La Germania infatti aveva sempre premuto per una sorta di “serpente monetario" con delle bande di flessibilità diverse da quelle degli anni Ottanta».

E chi spinse per l'euro?

«La Francia, perché dopo la riunificazione tedesca non si fece la federazione tra le due Germanie come voleva Parigi, ma si fece la riunificazione in uno Stato unico. Per pagare gli alti costi della riunificazione tedesca ed evitare l'iperinflazione nei lander (gli Stati federali, ndr) dell'Est, la Bundesbank portò i tassi di interesse all'11% dalla sera alla mattina, e quindi espulse dal sistema monetario europeo le due economie meno integrate con l'Ue, che erano l'Italia con la lira e l'Inghilterra con la sterlina. Per evitare che la Germania manipolasse i tassi di interesse di nuovo e contagiasse tutta l'Europa, la Francia insistette per fare la moneta unica».

Nel 2008, dopo la crisi, le cose sono un po' cambiate per la Germania?

«Sì, perché fino al 2008 la Germania era il grande malato d'Europa, poi con il governo Schröder si fecero riforme strutturali profonde e da allora la Germania è impegnata in una politica economica ferocemente mercantilistica che ha generato un grande surplus di bilancio. Gli squilibri da esso determinati cominciano a mordere anche la Germania medesima, perché il Paese non ha una domanda interna, non ha inflazione, i salari sono bassi, non ci sono investimenti nelle infrastrutture, non ci sono gli upgrade di tecnologia e quindi questo stato di squilibrio danneggia anche la Germania».

Quali sono i motivi?

«Uno è che Mario Draghi mantiene una politica di tassi negativi e sta di fatto danneggiando il risparmio privato tedesco. La banche tedesche hanno in pancia tanto risparmio tedesco per via del surplus, quindi l'euro per la Germania è un problema».

Alla luce di tutto questo, cosa potrebbe accadere in Europa?

«Le due economie che in questo momento hanno un problema con l'euro sono l'Italia e la Germania per motivi opposti. La Germania ha un problema più grosso, poiché per ragioni geopolitiche la Merkel è andata allo strappo con Donald Trump e con gli Stati Uniti, ed è in corso una guerra commerciale. La Casa Bianca, soprattutto il consigliere per il commercio internazionale Peter Navarro, già da tempo si lamenta dello stato dei rapporti commerciali e anno su anno si aggiungono circa 60 miliardi di deficit alle partite commerciali tra Usa e Berlino».

Come se ne esce?

«Washington ha suggerito una ricetta per la Germania: aumentare i salari, produrre politiche inflattive, fare maggiori investimenti pubblici per le infrastrutture, ma la Germania sembra non voler sentire. Anzi, al G7 di Messina la Merkel ha dichiarato che “sono finiti i tempi in cui l'Europa poteva contare sull'alleato americano, adesso noi dobbiamo guardare al mondo con occhi diversi". Questo per dire che la cancelliera sta giocando altre partire, che non necessariamente comprendono gli Stati Uniti».

Quali partite?

«La prima riguarda Nord stream, il gasdotto con la Russia che renderebbe la Germania il terminale per la distribuzione energetica in Europa. Come è evidente, qualcosa sta cambiando, ma nel frattempo l'Europa, intesa come Unione europea, non sta reagendo».

E l'Italia?

«Facendo parte della periferia dell'Eurozona, non può, essendo ingabbiata com'è nell'euro, produrre quelle riforme strutturali che necessitano della leva della flessibilità per rendere il Paese di nuovo competitivo».

In occasione della presentazione in Senato del suo libro L'altra Brexit (edizioni Milano Finanza), il sottosegretario ai Trasporti e alle infrastrutture Armando Siri ha parlato di un «sentimento atlantico» che il nostro Paese condivide con Gran Bretagna e Stati Uniti e, commentando l'uscita inglese dall'Unione europea, ha detto con una battuta: «Dopo la Brexit non è morto nessuno»…

«Concordo con Siri e aggiungo che la posizione internazionale dell'Italia, in ogni caso, non è in discussione. L'alleato storico dell'Italia è e resta l'America, ed esiste una condivisione di interessi con Londra. Se esiste un progetto di Eurasia che in qualche misura cambia il ruolo della Russia nei rapporti internazionali, questo è un ruolo che va perseguito dalla comunità degli Stati internazionali e non da uno Stato in maniera individuale, strappando con gli alleati storici».

Bepi Pezzulli

«L’area euro salterà. L’Italia ha il diritto di difendere sé stessa con un piano B»

Nel maggio del 2018 le cancellerie di tutta Europa discutono di un saggio pubblicato da un (fino ad allora) minuscolo sito di analisi. Il sito si chiama Scenarieconomici.it, ed è stato fondato, cinque anni prima, da un gruppo di sei amici tutti professori o esperti di economia. In quel mese Scenari passa da un record di 50.000 a 500.000 visite. Arrivano utenti da tutti i continenti del pianeta. Accorrono tutti per legge un lungo saggio - passa alla storia come «il piano B» - in cui si spiega come l'Italia potrebbe uscire dall'euro in un fine settimana. Inutile dire che il saggio, a più mani, è stato curato dall'animatore del sito, Antonio Rinaldi, insieme con amici autori. Gli chiedo: «Chi finanzia Scenari?». Lui scoppia a ridere: «Come chi? Noi». Chi paga i costi dei convegni. E lui: «Noi». Gli dico: «Non ci credo». E lui: «Caro Luca, questo sito, che ha avuto 17.000 attacchi o intrusioni informatiche, è gestito da un nostro amico che chiede come unico rimborso per le spese sostenute 750 euro l'anno. Quando facciamo un convegno, invece, mano alla saccoccia (in romanesco è il portafoglio, ndr) e quello che c'è da pagare si divide in quote uguali».

Pare incredibile ma il gruppo di professori e studiosi eccentrici e marginali, in questi cinque anni, e con questi due unici strumenti di comunicazione, è diventato il pensatoio di uno dei principali partiti di governo, il luogo di un pensiero egemone. Se provochi Rinaldi, su questi temi, minimizza. Ti spiega che loro sostengono tesi perfettamente assennate e razionali. Ad esempio l'incompatibilità e l'illegittimità del fiscal compact. Oppure il chiodo fisso della sovranità: «La nostra idea è semplicemente quella che bisogna rafforzare l'Italia per darle un giusto ruolo. La costruzione europea non può resistere con un'Italia debole. I veri europeisti siamo noi».

I no euro nel giugno del 2018 hanno trovato il conforto di una firma importante come Milena Gabanelli che ha scatenato un putiferio nella rete, sposando le loro tesi sull'insostenibilità del regime dei cambi. Le istituzioni nazionali - dicono - devono essere messe in grado di difendere il Paese. Mentre, sul famoso piano B, Rinaldi dice: «Se ci fosse un attacco militare pensi che non serva un piano di difesa? Sul piano monetario è la stessa cosa. È un rischio eventuale che deve essere calcolato». Dicono che un piano programmato in tre giorni è sospetto e furtivo. Rinaldi sorride ancora: «Non ho mai visto un piano di difesa pensato per svilupparsi nel corso di mesi». A lanciare la necessità di dotarsi di un piano B, ovviamente, è Paolo Savona, che lo ha spiegato con questo esempio: «Nessuno rimprovererebbe un progettista di navi per aver previsto le scialuppe a bordo. Nessuno direbbe a questo progettista che si augura il naufragio perché immagina una via di salvezza dalla catastrofe». Oggi Rinaldi è ancora più pessimista: «Temo che nel 99% delle possibilità ci sarà una rottura dell'euro per via di una nuova crisi monetaria dell'area euro, non per decisione autonoma dell'Italia». Se lo accusi di essere anti tedesco il professore sorride. Al contrario di molti economisti filomerkeliani lui la lingua di Johann Wolfgang Goethe la parla a casa: sua moglie è tedesca e per metà lo sono i suoi figli, Rodolfo e Antonio. «Proprio perché conosco bene i tedeschi quando vado in Germania», ripete Rinaldi, «non voglio essere considerato un parente povero. La nostra storia ce lo impone».

Rinaldi teme che uno scossone arriverà dalla fine della politica economica inaugurata da Mario Draghi alla Bce: «Se esiste il Qe», spiega, «vuol dire che la costituzione monetaria è una struttura instabile, che non riesce a trovare un equilibrio».

Per Rinaldi l'Italia è un malato con la flebo che continua a credere nel medico che sbaglia le diagnosi e che non gli spiega l'origine del suo male. Il piano B serve - sostiene - «perché ci saranno momenti di tensione».

Il nodo a suo avviso è tutto qui: «Tassi diversi e meccanismi di redistribuzione diseguali fanno sì che le disuguaglianze si allarghino. Le due velocità dell'Europa producono aree sempre più ricche e aree sempre più povere. Se non si corregge questo congegno siamo nei guai».

Rinaldi dice di aver iniziato il suo percorso euroscettico nel 2011, contemplando l'immagine degli anziani che frugavano nei cassonetti. E aggiunge di essere orgoglioso di essere considerato «pazzo e cialtrone» dai bocconiani dell'era Monti: «Sono ottusi, tutti uguali, sembrano fatti con lo stampino».

Oggi insegna finanza aziendale all'università Gabriele D'Annunzio di Pescara e alla Link campus university dell'ex ministro democristiano Enzo Scotti: «La distinzione tra destra e sinistra è definitivamente saltata sul tema della moneta e della sovranità. Su questo terreno, i vecchi liberali come Luigi Einaudi, i repubblicani come Ugo La Malfa, i comunisti come Enrico Berlinguer sarebbero tutti dalla stessa parte, a tutela dell'interesse nazionale. Io sono keynesiano perché difendo l'idea dello Stato a garanzia del bene pubblico. Perché voglio tutelare gli interessi del popolo contro quelli delle élites». Poi ride: «Se io fossi stato uno del sistema non avrei potuto sostenere queste tesi. Se avessi dovuto campare con il lavoro universitario mi avrebbero già fucilato».

Luca Telese

Continua a leggereRiduci

Il capo di Select Milano, Bepi Pezzulli: «Con Target 2, il nuovo sistema di pagamento intraeuropeo, Berlino ha paura di perdere 900 miliardi. Per questo il think thank vicino al partito della Merkel studia una via di fuga».Antonio Rinaldi, fondatore di Scenarieconomici.it, sito che ha ispiratola Lega: «Malati in mano a dottori che sbagliano la diagnosi».Claudio Borghi Aquilini conquista la poltrona del bilancio alla Camera. Ancora niente nomine per le bicamerali di garanzia, che spettano alle opposizioni. Il Pd vuole i servizi segreti, Forza Italia la Rai.Lo speciale contiene tre articoliMentre Angela Merkel è alla prese con la pesante questione migranti, che rischia di farla cadere e di condizionare la traballante costruzione europea, La Verità ha incontrato a Roma l'avvocato Bepi Pezzuli, presidente di Select Milano (organizzazione che ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi italiani Oltremanica e dialogare con i rappresentanti della City di Londra), che ha rivelato l'esistenza di un presunto «piano B della Germania per uscire dall'euro». Si tratta di un piano conosciuto da quanti operano nei marcati dei capitali. L'Ifo - l'Institute for economic research, il think tank conservatore vicino alla Cdu - ne sta parlando apertamente, e il piano B tedesco per l'uscita dall'euro è legato al tema di Target 2, cioè il sistema di pagamento intraeuropeo che gestisce la liquidità degli scambi nell'area euro. In Target 2, mentre l'Italia ha un saldo negativo, con un debito di circa 400 miliardi, la Germania ha un saldo attivo di 900 miliardi, quindi, in caso di crisi nella periferia dell'Eurozona o di crisi sovrane dell'Italia, questo credito di 900 miliardi tedesco verrebbe messo a rischio. Di conseguenza una delle ipotesi studiate dall'Ifo è appunto quella dell'uscita dall'euro, con relativo pagamento del saldo attivo di crediti che altrimenti andrebbero persi. Se però fosse l'Italia a uscire prima dall'euro, la Germania ci rimetterebbe? «Beh, in quel caso avrebbe da richiedere il credito all'Italia, ma se fosse la Germania a uscire prima, i saldi diverrebbero immediatamente pagabili». Allora è questo il nodo fondamentale della questione?«Su questo c'è stato addirittura l'inizio di un incidente diplomatico, poiché Mario Draghi (presidente della Bce ndr) aveva dichiarato, salvo poi fare marcia indietro, che in caso di uscita dall'euro i saldi di Target 2 diverrebbero immediatamente esigibili e liquidabili cash. A quel punto parte della stampa anglosassone rilevò che così si dava un incentivo a uscire dall'euro a Germania e Olanda che sono i grandi creditori nel sistema di Target 2». Mario Draghi ha fatto marcia indietro, ma la norma è restata e quindi l'uscita dall'euro non è più un tabù?«No, non lo è, tanto che la Germania sta lavorando per il drafting, cioè per una norma che possa essere inserita in quelle europee e disciplinare con modalità molto precise l'uscita di un Paese dall'euro». Da quanto la Germania sta lavorando sul piano B?«In realtà la Germania non è mai stata un avvocato dell'euro, nel senso che è stato voluto fortemente dall'allora cancelliere Helmut Kohl, che per poterlo ottenere dovette addirittura licenziare due banchieri centrali della Deutsche Bundesbank. La Germania infatti aveva sempre premuto per una sorta di “serpente monetario" con delle bande di flessibilità diverse da quelle degli anni Ottanta». E chi spinse per l'euro?«La Francia, perché dopo la riunificazione tedesca non si fece la federazione tra le due Germanie come voleva Parigi, ma si fece la riunificazione in uno Stato unico. Per pagare gli alti costi della riunificazione tedesca ed evitare l'iperinflazione nei lander (gli Stati federali, ndr) dell'Est, la Bundesbank portò i tassi di interesse all'11% dalla sera alla mattina, e quindi espulse dal sistema monetario europeo le due economie meno integrate con l'Ue, che erano l'Italia con la lira e l'Inghilterra con la sterlina. Per evitare che la Germania manipolasse i tassi di interesse di nuovo e contagiasse tutta l'Europa, la Francia insistette per fare la moneta unica».Nel 2008, dopo la crisi, le cose sono un po' cambiate per la Germania?«Sì, perché fino al 2008 la Germania era il grande malato d'Europa, poi con il governo Schröder si fecero riforme strutturali profonde e da allora la Germania è impegnata in una politica economica ferocemente mercantilistica che ha generato un grande surplus di bilancio. Gli squilibri da esso determinati cominciano a mordere anche la Germania medesima, perché il Paese non ha una domanda interna, non ha inflazione, i salari sono bassi, non ci sono investimenti nelle infrastrutture, non ci sono gli upgrade di tecnologia e quindi questo stato di squilibrio danneggia anche la Germania».Quali sono i motivi?«Uno è che Mario Draghi mantiene una politica di tassi negativi e sta di fatto danneggiando il risparmio privato tedesco. La banche tedesche hanno in pancia tanto risparmio tedesco per via del surplus, quindi l'euro per la Germania è un problema». Alla luce di tutto questo, cosa potrebbe accadere in Europa?«Le due economie che in questo momento hanno un problema con l'euro sono l'Italia e la Germania per motivi opposti. La Germania ha un problema più grosso, poiché per ragioni geopolitiche la Merkel è andata allo strappo con Donald Trump e con gli Stati Uniti, ed è in corso una guerra commerciale. La Casa Bianca, soprattutto il consigliere per il commercio internazionale Peter Navarro, già da tempo si lamenta dello stato dei rapporti commerciali e anno su anno si aggiungono circa 60 miliardi di deficit alle partite commerciali tra Usa e Berlino». Come se ne esce?«Washington ha suggerito una ricetta per la Germania: aumentare i salari, produrre politiche inflattive, fare maggiori investimenti pubblici per le infrastrutture, ma la Germania sembra non voler sentire. Anzi, al G7 di Messina la Merkel ha dichiarato che “sono finiti i tempi in cui l'Europa poteva contare sull'alleato americano, adesso noi dobbiamo guardare al mondo con occhi diversi". Questo per dire che la cancelliera sta giocando altre partire, che non necessariamente comprendono gli Stati Uniti».Quali partite?«La prima riguarda Nord stream, il gasdotto con la Russia che renderebbe la Germania il terminale per la distribuzione energetica in Europa. Come è evidente, qualcosa sta cambiando, ma nel frattempo l'Europa, intesa come Unione europea, non sta reagendo».E l'Italia? «Facendo parte della periferia dell'Eurozona, non può, essendo ingabbiata com'è nell'euro, produrre quelle riforme strutturali che necessitano della leva della flessibilità per rendere il Paese di nuovo competitivo». In occasione della presentazione in Senato del suo libro L'altra Brexit (edizioni Milano Finanza), il sottosegretario ai Trasporti e alle infrastrutture Armando Siri ha parlato di un «sentimento atlantico» che il nostro Paese condivide con Gran Bretagna e Stati Uniti e, commentando l'uscita inglese dall'Unione europea, ha detto con una battuta: «Dopo la Brexit non è morto nessuno»…«Concordo con Siri e aggiungo che la posizione internazionale dell'Italia, in ogni caso, non è in discussione. L'alleato storico dell'Italia è e resta l'America, ed esiste una condivisione di interessi con Londra. Se esiste un progetto di Eurasia che in qualche misura cambia il ruolo della Russia nei rapporti internazionali, questo è un ruolo che va perseguito dalla comunità degli Stati internazionali e non da uno Stato in maniera individuale, strappando con gli alleati storici». Bepi Pezzulli<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/perfino-la-germania-ha-un-progetto-per-abbandonare-la-moneta-unica-2580100077.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="larea-euro-saltera-litalia-ha-il-diritto-di-difendere-se-stessa-con-un-piano-b" data-post-id="2580100077" data-published-at="1770687173" data-use-pagination="False"> «L’area euro salterà. L’Italia ha il diritto di difendere sé stessa con un piano B» Nel maggio del 2018 le cancellerie di tutta Europa discutono di un saggio pubblicato da un (fino ad allora) minuscolo sito di analisi. Il sito si chiama Scenarieconomici.it, ed è stato fondato, cinque anni prima, da un gruppo di sei amici tutti professori o esperti di economia. In quel mese Scenari passa da un record di 50.000 a 500.000 visite. Arrivano utenti da tutti i continenti del pianeta. Accorrono tutti per legge un lungo saggio - passa alla storia come «il piano B» - in cui si spiega come l'Italia potrebbe uscire dall'euro in un fine settimana. Inutile dire che il saggio, a più mani, è stato curato dall'animatore del sito, Antonio Rinaldi, insieme con amici autori. Gli chiedo: «Chi finanzia Scenari?». Lui scoppia a ridere: «Come chi? Noi». Chi paga i costi dei convegni. E lui: «Noi». Gli dico: «Non ci credo». E lui: «Caro Luca, questo sito, che ha avuto 17.000 attacchi o intrusioni informatiche, è gestito da un nostro amico che chiede come unico rimborso per le spese sostenute 750 euro l'anno. Quando facciamo un convegno, invece, mano alla saccoccia (in romanesco è il portafoglio, ndr) e quello che c'è da pagare si divide in quote uguali». Pare incredibile ma il gruppo di professori e studiosi eccentrici e marginali, in questi cinque anni, e con questi due unici strumenti di comunicazione, è diventato il pensatoio di uno dei principali partiti di governo, il luogo di un pensiero egemone. Se provochi Rinaldi, su questi temi, minimizza. Ti spiega che loro sostengono tesi perfettamente assennate e razionali. Ad esempio l'incompatibilità e l'illegittimità del fiscal compact. Oppure il chiodo fisso della sovranità: «La nostra idea è semplicemente quella che bisogna rafforzare l'Italia per darle un giusto ruolo. La costruzione europea non può resistere con un'Italia debole. I veri europeisti siamo noi». I no euro nel giugno del 2018 hanno trovato il conforto di una firma importante come Milena Gabanelli che ha scatenato un putiferio nella rete, sposando le loro tesi sull'insostenibilità del regime dei cambi. Le istituzioni nazionali - dicono - devono essere messe in grado di difendere il Paese. Mentre, sul famoso piano B, Rinaldi dice: «Se ci fosse un attacco militare pensi che non serva un piano di difesa? Sul piano monetario è la stessa cosa. È un rischio eventuale che deve essere calcolato». Dicono che un piano programmato in tre giorni è sospetto e furtivo. Rinaldi sorride ancora: «Non ho mai visto un piano di difesa pensato per svilupparsi nel corso di mesi». A lanciare la necessità di dotarsi di un piano B, ovviamente, è Paolo Savona, che lo ha spiegato con questo esempio: «Nessuno rimprovererebbe un progettista di navi per aver previsto le scialuppe a bordo. Nessuno direbbe a questo progettista che si augura il naufragio perché immagina una via di salvezza dalla catastrofe». Oggi Rinaldi è ancora più pessimista: «Temo che nel 99% delle possibilità ci sarà una rottura dell'euro per via di una nuova crisi monetaria dell'area euro, non per decisione autonoma dell'Italia». Se lo accusi di essere anti tedesco il professore sorride. Al contrario di molti economisti filomerkeliani lui la lingua di Johann Wolfgang Goethe la parla a casa: sua moglie è tedesca e per metà lo sono i suoi figli, Rodolfo e Antonio. «Proprio perché conosco bene i tedeschi quando vado in Germania», ripete Rinaldi, «non voglio essere considerato un parente povero. La nostra storia ce lo impone». Rinaldi teme che uno scossone arriverà dalla fine della politica economica inaugurata da Mario Draghi alla Bce: «Se esiste il Qe», spiega, «vuol dire che la costituzione monetaria è una struttura instabile, che non riesce a trovare un equilibrio». Per Rinaldi l'Italia è un malato con la flebo che continua a credere nel medico che sbaglia le diagnosi e che non gli spiega l'origine del suo male. Il piano B serve - sostiene - «perché ci saranno momenti di tensione». Il nodo a suo avviso è tutto qui: «Tassi diversi e meccanismi di redistribuzione diseguali fanno sì che le disuguaglianze si allarghino. Le due velocità dell'Europa producono aree sempre più ricche e aree sempre più povere. Se non si corregge questo congegno siamo nei guai». Rinaldi dice di aver iniziato il suo percorso euroscettico nel 2011, contemplando l'immagine degli anziani che frugavano nei cassonetti. E aggiunge di essere orgoglioso di essere considerato «pazzo e cialtrone» dai bocconiani dell'era Monti: «Sono ottusi, tutti uguali, sembrano fatti con lo stampino». Oggi insegna finanza aziendale all'università Gabriele D'Annunzio di Pescara e alla Link campus university dell'ex ministro democristiano Enzo Scotti: «La distinzione tra destra e sinistra è definitivamente saltata sul tema della moneta e della sovranità. Su questo terreno, i vecchi liberali come Luigi Einaudi, i repubblicani come Ugo La Malfa, i comunisti come Enrico Berlinguer sarebbero tutti dalla stessa parte, a tutela dell'interesse nazionale. Io sono keynesiano perché difendo l'idea dello Stato a garanzia del bene pubblico. Perché voglio tutelare gli interessi del popolo contro quelli delle élites». Poi ride: «Se io fossi stato uno del sistema non avrei potuto sostenere queste tesi. Se avessi dovuto campare con il lavoro universitario mi avrebbero già fucilato». Luca Telese <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/perfino-la-germania-ha-un-progetto-per-abbandonare-la-moneta-unica-2580100077.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="particle-2" data-post-id="2580100077" data-published-at="1770687173" data-use-pagination="False"> Mancava soltanto un tassello per far partire la XVIII legislatura e rendere pienamente operativi Camera e Senato. E così, manuale Cencelli alla mano (anche se a Montecitorio c'è un leggero predominio dei grillini per effetto della grandezza dei gruppi parlamentari), ieri sono stati nominati i presidenti, i vice e i segretari delle 14 commissioni permanenti, equamente distribuiti tra Lega e Movimento 5 stelle. Tra i 28 presidenti, dieci sono alla prima esperienza in Parlamento, alcuni erano stati indicati da Luigi Di Maio per entrare nel governo ma alla fine erano stati scavalcati. Di particolare rilievo gli incarichi affidati ai leghisti Claudio Borghi Aquilini e Alberto Bagnai, responsabili di due cruciali commissioni economiche, strategiche perché esaminano tutti i provvedimenti finanziari, compresa la legge di bilancio. Alla Camera l'economista Claudio Borghi Aquilini, fedelissimo di Matteo Salvini, è stato scelto come presidente della commissione bilancio, mentre la pasionaria pentastellata Carla Ruocco, commercialista e funzionario tributario, già esponente del direttorio del Movimento e vicepresidente della commissione nella scorsa legislatura, guiderà la commissione finanze. Al Senato il leghista Alberto Bagnai è stato eletto presidente della commissione finanze, mentre il grillino Daniele Pesco, che lo scorso anno lavorò al dossier banche, sarà a capo del bilancio. Alle commissioni affari costituzionali, quelle che danno i pareri di costituzionalità su leggi e riforme istituzionali come la legge elettorale, vanno alla Camera il pentastellato Giuseppe Brescia, in passato anche capogruppo, e al Senato Stefano Borghesi della Lega. Per le commissioni giustizia (capitolo clou del contratto di governo) sono stati nominati alla Camera la grillina Giulia Sarti e al Senato Andrea Ostellari, avvocato padovano della Lega, noto per il disegno di legge sulla legittima difesa. La commissione lavoro avrà come presidenti Andrea Giaccone (ex assessore all'Urbanista del comune di Asti e segretario provinciale della Lega) alla Camera, e la grillina Nunzia Catalfo, prima firmataria del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, al Senato. La commissione industria, commercio e turismo del Senato sarà presieduta dall'ex capogruppo 5 stelle Gianni Girotto, che ne era stato membro nella scorsa legislatura. Alle attività produttive della Camera andrà la leghista Barbara Saltamartini, ex An poi deputata del Pdl e del Nuovo centrodestra nella scorsa legislatura. Ai lavori pubblici in Senato va Mauro Coltorti, geomorfologo presentato nella lista dei ministri del M5s, mentre alla Camera i lavori pubblici rientrano nelle competenze della commissione Ambiente, presieduta da Alessandro Benvenuto, 31 anni, segretario provinciale della Lega a Torino. Al Senato l'ambiente va alla grillina Vilma Moronese, già componente della commissione nella XVII legislatura. Le commissioni esteri vanno entrambe al M5s, con l'ex capogruppo Vito Petrocelli al Senato e la deputata al secondo mandato Marta Grande, esperta di relazioni internazionali, alla Camera (nella commissione ci sarà anche l'ex premier Matteo Renzi). La leghista Donatella Tesei, sindaco di Montefalco, presiederà la commissione difesa al Senato e il rieletto deputato 5 stelle Gianluca Rizzo quella della Camera. Il senatore M5s Ettore Licheri guiderà la commissione delle politiche Ue al Senato, mentre il suo omologo a Montecitorio sarà Sergio Battelli, anche lui grillino. Al chirurgo e docente universitario dei 5 stelle Pierpaolo Sileri va la commissione sanità del Senato, mentre Marialucia Lorefice, al secondo mandato con il M5s, presiederà la commissione affari sociali a Montecitorio. Alessandro Morelli, ex capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Milano, presiederà la commissione trasporti alla Camera. A Montecitorio alla commissione agricoltura è stato eletto il pentastellato, già deputato nella scorsa legislatura, Filippo Gallinella, mentre Giampaolo Vallardi del Carroccio presiederà quella del Senato. Alla guida della commissione istruzione di Palazzo Madama va il responsabile scuola della Lega, Mario Pittoni, mentre il grillino Luigi Gallo è stato eletto presidente della commissione cultura della Camera. Ancora da definire la questione delle commissioni bicamerali di garanzia: Copasir, Antimafia e Vigilanza Rai, la cui presidenza spetta alle opposizioni (Pd, Fi e Fdi). Fratelli d'Italia punterebbe al Copasir, ambito anche dal Pd per Lorenzo Guerini; per la Vigilanza quasi certo il nome del forzista Maurizio Gasparri. Sarina Biraghi

@Paolo Bisti Luconi

Due facce della stessa medaglia, due volti dello stesso Trentino che, anche quest’anno, per un motivo o per l’altro o forse per tutti e due, si conferma tra le destinazioni invernali più complete e appaganti dell’arco alpino, complice anche una serie di iniziative e proposte che mirano a coinvolgere i vacanzieri 24 ore su 24, regalando loro la chance di scoprire la montagna dall’alba a notte fonda.

A dimostrarlo, «Trentino Ski Sunrise», che invita gli sciatori a svegliarsi alle prime luci del giorno per raggiungere baite e rifugi e, dopo una ricca colazione a chilometro zero, essere i primi e praticamente gli unici a scivolare sulle piste tirate alla perfezione nella notte dai gatti delle nevi. Da San Martino di Castrozza a Madonna di Campiglio, da Passo Rolle a Lagorai, cambiano skiarea e panorami, ma resta lo spettacolo.

Con l’aria frizzante che arrossisce il viso e il rumore delle lamine che incidono il primo strato di neve dura, i mattinieri partecipanti scoprono la grande bellezza di sentirsi un tutt’uno con la montagna. Sospesi tra neve e cielo, scivolano leggeri e veloci nella magia dell’inverno. Non da meno è l’esperienza offerta al tramonto da «Campiglio Sunset Ski». A Madonna di Campiglio, proprio quando il sole comincia a calare, il cielo a tingersi di arancio e le Dolomiti a colorarsi di rosa, l’iniziativa regala agli sciatori la possibilità di salire in quota in telecabina, godersi il tramonto con aperitivo alla mano e, posato il bicchiere e impugnati i bastoncini, sciare a valle sul far della sera (date: 26 febbraio, 5 e 12 marzo). Non poteva mancare, poi, lo sci in notturna: in buona parte delle stazioni sciistiche va in scena «Sciare sotto le stelle», che consente di scivolare sugli sci, ma anche in slittino e gommoni, nel buio della notte su rotoli di piste bianche illuminate alla perfezione.

E per chi non scia c’è «Al chiaro di luna», passeggiate nei boschi del Parco Naturale Adamello Brenta in coincidenza con le notti di luna piena. Non solo sci, snowboard, ciaspole e slittino. L’altra faccia del Trentino sembra una bianca SPA naturale, con pavimenti di neve, pareti di abeti e soffitti di nuvole e cielo. In quest’ottica, si apre l’invito a salire di quota per ritrovare quel benessere profondo che nasce dal contatto con la natura. Ecco che il freddo non è più una stagione da combattere, ma da abbracciare perché capace di rigenerare il corpo, alleggerire la mente e rallentare il respiro, riportando l’attenzione all’essenziale. In Val di Fiemme questa visione è diventata un progetto condiviso, tanto da renderla la prima «wellness community»: un territorio che orienta servizi, ospitalità e attività alla qualità della vita, intrecciando natura, salute e persone in un’unica esperienza rigenerante.

Tra foreste di abete rosso, centri benessere immersi nel paesaggio e attività all’aperto pensate ad hoc, come forest bathing, barefooting (passeggiate a piedi nudi) e ciaspolate, il benessere diventa uno stile di vacanza. Sull’Alpe Cimbra, invece, lo stare bene assume i tratti di un’ospitalità intima e raffinata: il progetto Hotel & Appartamenti di Charme dà vita a una collezione di indirizzi che uniscono eleganza, sostenibilità e radici locali, trasformando il soggiorno - che sia un weekend o una settimana bianca - in un’esperienza emotiva e consapevole. Non si tratta di semplici strutture ricettive, ma di rifugi dell’anima dove ritrovare armonia, assaporare la gastronomia più autentica di montagna, magari imparare a cucinarla, e rigenerarsi attraverso sport dolce. Mentre in Val di Fassa il benessere passa attraverso il potere primordiale del freddo: gli alberghi del circuito Club Vita Nova propongono percorsi che rinvigoriscono e sorprendono, dai cammini consapevoli nella neve alle immersioni nei ruscelli alpini, dai bagni freddi ai percorsi Kneipp, trasformando il gelo in fonte di energia, vitalità e rinnovamento nel cuore delle Dolomiti.

Info: www.visitfiemme.it; www.alpecimbra.it; www.vitanovawellnesshotel.it; www.visittrentino.info.

Continua a leggereRiduci

Gli europarlamentari di Fi e Fdi commentano la proposta di modifica dei regolamenti Ue nell'ultima sessione plenaria a Strasburgo.