2024-02-25

Il peggior lockdown è quello autoimposto

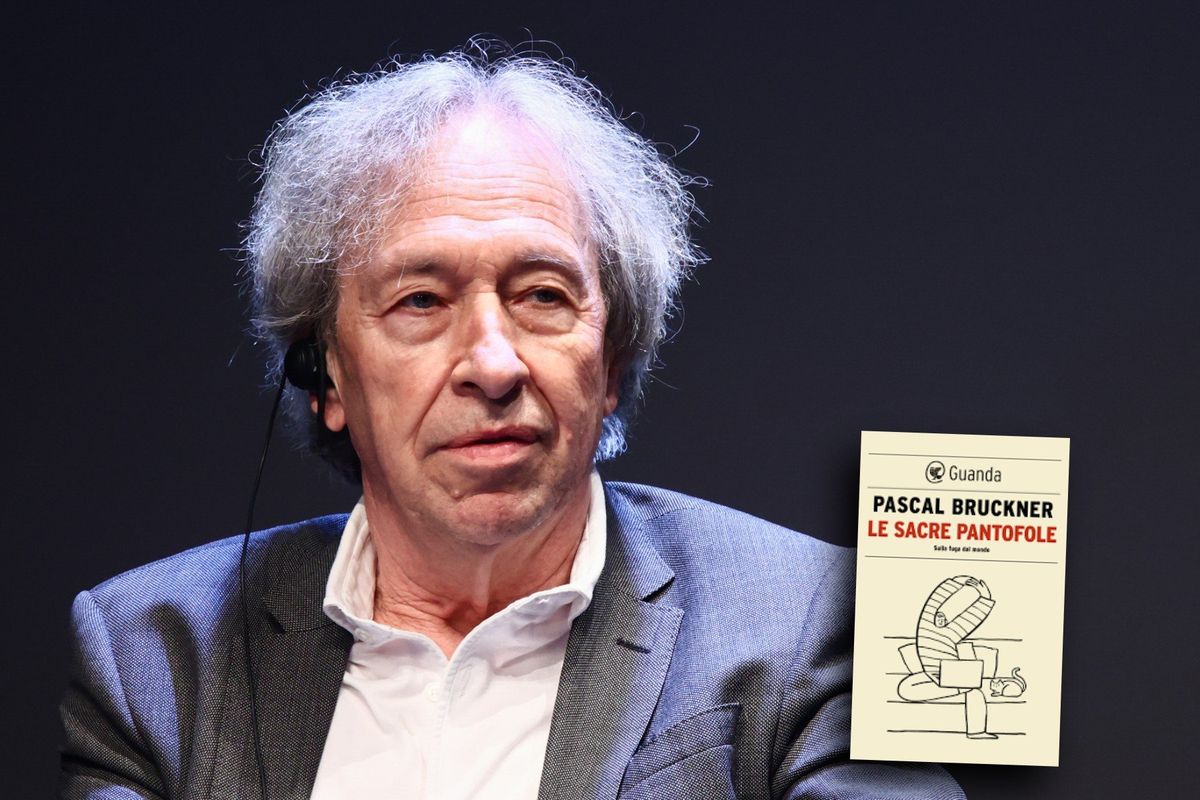

Pascal Bruckner (Getty Images). Nel riquadro la cover del suo libro «Le sacre pantofole»

Nel suo ultimo libro, l’intellettuale francese Pascal Bruckner esamina gli strascichi della pandemia. E spiega che il vero pericolo è che un’umanità atterrita dall’idea dell’apocalisse cerchi rifugio nella clausura volontaria: «Sarà il trionfo del corpo rannicchiato».La pandemia non ha giovato granché agli intellettuali. Davvero in pochissimi sono riusciti a emanciparsi dalle letture emotive dominanti, dai luoghi comuni, dalla banalità condivisa. Persino un fuoriclasse come Pascal Bruckner, da sempre uno dei più brillanti e coraggiosi intellettuali europei, non ha potuto esimersi dal riciclare le stupidaggini imperanti sul conto dei non vaccinati e dei contestatori della tirannia sanitaria. Leggere certi ragionamenti fa molto male quando si pensa che Bruckner è l’autore di capolavori quali Il singhiozzo dell’uomo bianco e Un colpevole quasi perfetto (tutti editi da Guanda) nonché uno dei più dotati e pericolosi nemici del politicamente corretto della recente storia intellettuale dell’Occidente. Ma forse è persino un bene che egli non sia rientrato nel novero dei contestatori del delirio pandemico. In questo modo, infatti, ciò che egli scrive a proposito dei lockdown, dell’abuso di mascherine e della paura del contatto umano diviene ancora più rilevante, poiché si mette al riparo da ogni possibile accusa di antiscientismo e da ogni pregiudizio nei riguardi dei dissenzienti radicali.Nel suo nuovo pamphlet appena uscito in Italia, intitolato Le sacre pantofole, scrive che «la pandemia ha rappresentato un duplice processo di cristallizzazione e di accelerazione. Ha consacrato un movimento storico che era già in atto da tempo, il trionfo della paura e il godimento paradossale della vita reclusa. Durante la pandemia, la messa in quarantena, volontaria o imposta, è diventata un’opzione percorribile per chiunque, un rifugio per le anime fragili». Difficile dargli torto. Egli sostiene che l’Occidente sia entrato nell’era della Grande Ritirata, un dramma esistenziale più che politico, un «susseguirsi di disgrazie» che «traumatizzerà a lungo una gioventù che era stata educata, almeno in Europa occidentale, alle dolcezze della pace e alle promesse del benessere e che non è minimamente preparata ad affrontare le avversità». L’esplosione di disagio psicologico in corso presso gli adolescenti conferma la tesi: sono le conseguenze a lungo termine di una sorta di lockdown dell’anima divenuto nuova normalità. Siamo, dice Bruckner, «come quei detenuti che una volta liberati ricordano con nostalgia le sbarre della cella e per i quali la libertà ha il sapore amaro dell’ansia. Siamo pronti a sfruttare qualunque pretesto per rinchiuderci di nuovo, perché la camera e la casa sono microcosmi che bastano a sé stessi, una volta che li dotiamo di congegni tecnologici. Più del confinamento imposto», prosegue il pensatore francese, «bisogna temere l’autoreclusione volontaria di fronte ai pericoli del mondo. La cella d’isolamento per scelta, senza mura né catene né guardiani. Il carceriere è nella nostra testa. Quest’epoca della vita al rallentatore ha permesso un radicale allentamento dei vincoli sociali: contatti sporadici, uscite contingentate, serate brevissime, lavoro da casa, assenza dei superiori, intere giornate in vestaglia o in pigiama, svacco autorizzato, regressione meravigliosa». È il ritratto di una umanità che ha abdicato alla vita, e non soltanto durante le chiusure forzate. Ed è singolare che a disegnarlo sia qualcuno privo di simpatia per chi non si è rassegnato alla puntura obbligatoria. Durante i lockdown, insiste Bruckner, «l’Altro in quanto perturbatore e tentatore era scomparso, tenuto a distanza. È stato questo, almeno per alcuni, il piacere di essere reclusi: il coprifuoco, la mascherina-museruola, le precauzioni e il distanziamento sociale ci infastidivano ma al tempo stesso ci inquadravano. Siamo passati dalla claustrofobia, la paura di restare chiusi dentro, all’agorafobia, il timore degli spazi aperti. La pandemia ci ha terrorizzati, ma ci ha anche liberati da un’angoscia ancor più grande: il problema della libertà».Niente di più vero. Siamo stati istruiti - all’interno di uno spaventoso esperimento sociale - a rinunciare non soltanto alla libertà di movimento, ma pure alla libertà intellettuale. Abbiamo appaltato il giudizio ad altri, deposto la ragione, abbiamo lasciato che altri pensassero per noi e ancora oggi in molti casi lo permettiamo. Ci siamo lasciati (e ci lasciamo) guidare da una élite che pretende di sapere ciò che è meglio per noi, che millanta di poterci redimere e curare da un male antico: l’umana imperfezione. «La connotazione negativa che si tende ad attribuire al “mondo di prima”, come se fosse stato l’epoca della depravazione, fa pensare che la pandemia sia stata vista da molti come un esercizio di purificazione morale», dice Bruckner. «L’ascetismo e persino il puritanesimo di certi ambienti hanno trovato in questo esercizio una conferma dei loro pregiudizi. Ci sarà sempre molta gente in giro, ci saranno treni pieni di passeggeri e persone mosse dal desiderio di scoprire, dalla voglia di cercare nuovi orizzonti. Ma potrebbe prevalere un’altra tendenza se dovesse affermarsi l’idra dello spavento: il trionfo del chiuso, del corpo rannicchiato. Quando a prevalere è il senso di spossessamento rispetto al procedere del mondo, è forte la tentazione di ritirarsi in casa». Una tentazione che, aggiungiamo noi, è costantemente alimentata da pressioni esterne, da paure indotte, da catastrofi paventate. Tutto questo, ovviamente, va ben oltre il Covid, e il pensatore francese se ne rende conto: «Il sentimento oggi dominante», scrive, «è dunque quello della fine del mondo: fra conflitti armati e catastrofi naturali, tutto invita a rimandare i viaggi, a ripiegarsi dentro comunità ristrette in attesa che cali il sipario. A questi problemi reali, che sarebbe assurdo ignorare, si fornisce una sola e identica risposta: la paura e la reclusione. La dichiarazione della dispensatrice di fobie collettive Greta Thunberg è da questo punto di vista rivelatrice: “Non voglio la vostra speranza, non voglio il vostro ottimismo, voglio che siate presi dal panico, voglio farvi percepire la paura che mi accompagna ogni giorno” (Davos, 2019). I teorici del Declino e dell’Apocalisse sognano di paralizzarci nel terrore per confinarci a casa nostra e catturare l’attenzione delle nuove generazioni. Che importa se la diagnosi ha o meno un fondamento, è il sintomo di uno stato d’animo che precedeva l’evento e che l’evento ha confermato».A nostro avviso, Bruckner sbaglia clamorosamente alcune analisi, ma il genio non lo ha abbandonato e gli consente di cogliere con perspicacia i contorni del dramma. Da umanità reclusa in casa stiamo diventando umanità prigioniera. È la prigionia della mente di cui parlava Czeslaw Milosz, e ci pone davanti a una scelta fatale: sottomissione o reazione.