Il panettone fa parte dei fondamentali della cucina italiana. Un tempo regionale e stagionale. Dalla Milano dei sciuri era diventato un simbolo del Natale esteso a tutto lo stivale delle feste. La sua storia è stata segnata da quella continua evoluzione che ha ben fotografato Paolo Marchi: «Frutto di tanti piccoli passi giunti sino a noi». Ora i panettoni di alto palato, cioè artigianali, vedono le loro stelle brillare anche a Sud. Non solo, ma il panettone è stato sdoganato pure dal calendario. Il mantra lanciato dal gatronauta Davide Paolini «Che panettone sia, anche a ferragosto». In molti lo hanno preso alla lettera, anche tra gli chef, con sperimentazioni a tutto menù e abbinamenti insoliti che sono andati oltre i classici ripescaggi dell'usato sicuro frutto degli avanzi delle crapule di Natale e Capodanno.

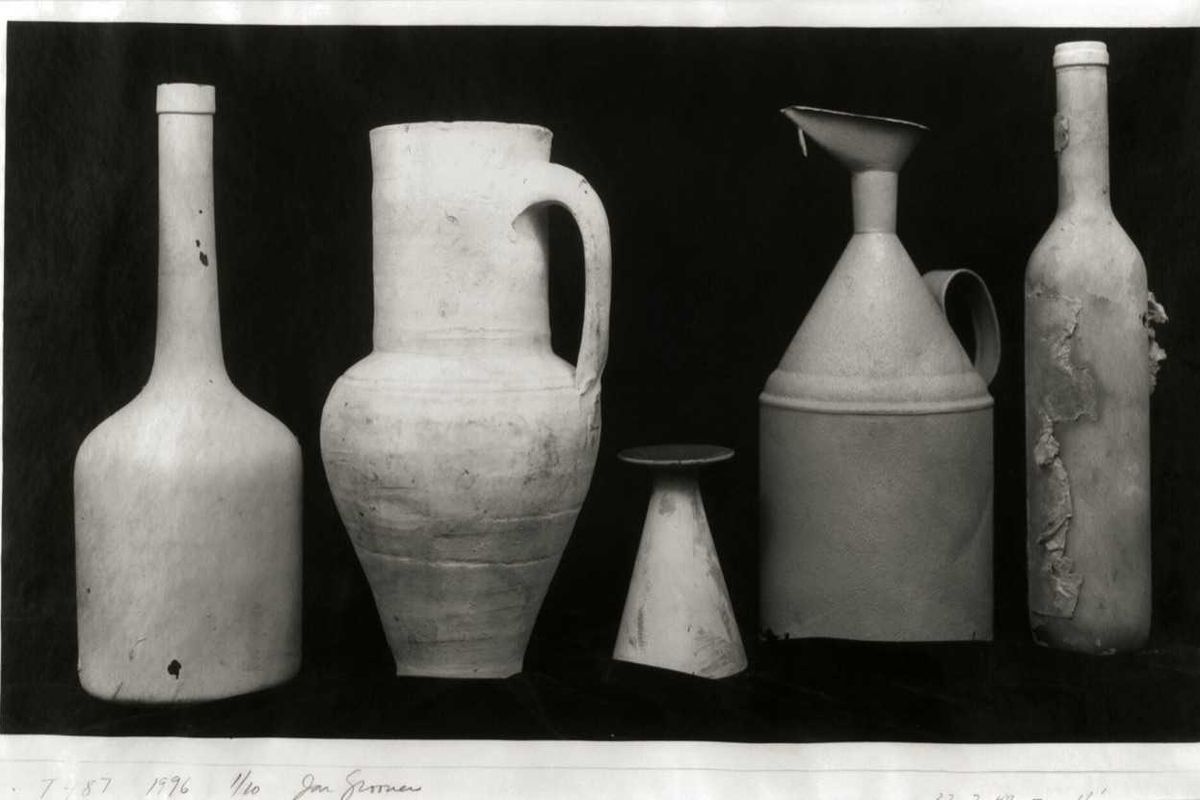

Nella Milano rinascimentale i fornai, con rarissime eccezioni, avevano il divieto di panificare in bianco, cioè con il frumento. Tuttavia a Natale vi era la deroga ed ecco che si preparava un pane arricchito, con farina di frumento, che veniva regalato ai clienti abituali: Il «pan de ton». «De ton» era un suffisso milanese che stava per «lusso, da signori». Nel 1470 vi sono le prime tracce di questa preparazione, per opera di Giorgio Valagussa, precettore di Casa Sforza, ma bisogna arrivare all'Ottocento perchè il panettone cominci ad assumere un'identità più definita. Ne parla Francesco Cherubini, nel suo dizionario milanese - italiano del 1839. Un prodotto arricchito con burro, uova, zucchero, uva passa. La forma tondeggiante, da pagnotta gigante, o poco più. Nascono le prime pasticcerie, come quella aperta nel 1817 da Antonio Cova. Bisogna aspettare ancora qualche anno per l'uso della lievitazione come descritto da Giovanni Luraschi nel 1853. Oramai il dado è tratto, anzi, la lievitazione ha preso piede tanto che, nel 1868, Giovanni Nelli mette a punto la tecnica delle lievitazioni multiple. Si sta passando dalla focaccia ricca a un intrigante emisfero dalla mollica piena di «occhiature». Distribuire gli ingredienti nel tempo con lievitazioni successive arricchisce il prodotto. Nasce il panettone moderno, quello che ne renderà Milano capitale.

Un crescendo rossiniano, posto che Gioacchino Rossini, assieme a Giuseppe Verdi, fu tra i fortunati cui la casa discografica Ricordi, ogni anno, inviava generose confezioni per le feste. Il panettone cominciò a prendere le vie dell'estero. Lunghi viaggi in cui bisognava essere protetti da un adeguato contenitore, ed ecco allora le «cappelliere». Maestro in questo Giuseppe Baj. Il panettone diventa protagonista della Milano locomotiva d'Italia. E' il momento di perpetuarne il mito tramite la leggenda. Ecco spuntare varie versioni sulla sua nascita. Tra le più accreditate, ramo aristocratico, vi è quella del «Pan de Toni», ambientato ai tempi di Lodovico il Moro. Nella consueta libagione della vigilia di Natale il cuoco di corte si dimentica di togliere dal forno la maestosa torta. Spunta in suo soccorso il giovane garzone Toni. Aveva messo da parte per la famiglia un po' di impasto. Si svuota la dispensa di ogni ben di dio che si possa accoppiare alla piccola pagnotta. Ne nasce un miracoloso portento. Ludovico il Moro, terminati i brindisi, si presenta in cucina per ringraziare l'autore di tanta grazia. Una storia da libro Cuore che, come commenta Stanislao Porzio, «garantì fama e ricchezza al suo inventore, anche se non è mai esistito».

Poi vi è la versione romantica, quella adatta a far sognare gli innamorati, «riscoperta» negli anni Venti del secolo scorso da Otto Cima. Ughetto degli Atellani è un rampollo di nobile famiglia, innamorato di Adalgisa, la giovane e infelice figlia del fornaio di quartiere, cui gli affari vanno male. Ughetto si presenta come apprendista senza pretese. Ma la mano è felice, aggiuge ingredienti che si procura vendendo uno a uno i falchi di famiglia di cui era istruttore. Il forno risorge, il panettone di Ughetto e Adalgisa è richiesto da tutta Milano e, i due, vissero felici e contenti. Poi c'è la terza versione, quella devota, visto che parliamo del dolce di Natale. Suor Ughetta (che strana coincidenza, in milanese la dolce uvetta viene chiamata... ughetta) è l'addetta alle cucine di un convento che non se la passa più tanto bene. Si avvicina il Natale e non sa come consolare le consorelle. Tuttavia, a un certo punto, l'illuminazione. Aggiuge quel che resta di burro, uvetta e qualcos'altro e comincia a produrre un pane più dolce e soffice del solito. Il successo conseguente. Oramai, storia vera o leggenda che sia, il panettone è una realtà consolidata.

Ma qualcuno non si arrende. Pellegrino Artusi non può cedere ai milanesi tanto onore ed ecco che, nel suo testo, considerato la bibbia della cucina italiana, alla ricetta 604 presenta il panettone marietta. Marietta Sabatini era la sua cuoca personale e il panettone lo faceva sì, ma con procedure che poco c'entravano con l'originale, tanto che un'altra guru, Ada Boni, presto smentì il luminare di Forlimpopoli, liquidando la sua ricetta «come una qualsiasi ciambella paesana».

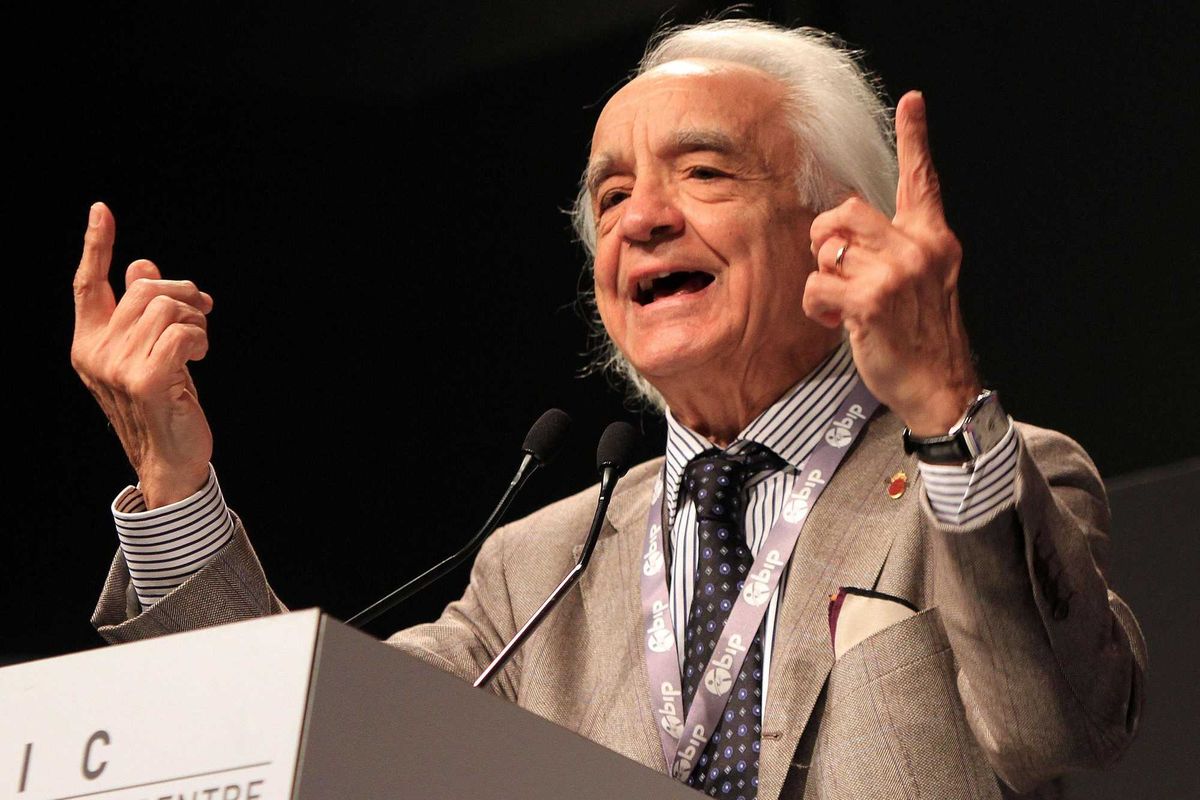

Ormai il dado è tratto, anzi, il lievitare fa la differenza. Lo esalta Filippo Maria Marinetti: «Nel forno fiabesco si sviluppano i lineamenti grandiosi di una catena di monti mangiabili». Indro Montanelli racconta come il nonno Giuseppe, tornando a Fucecchio da Milano, scendeva con enormi carichi di panettoni che, tra l'altro, gli servivano per «facilitare» il consenso a rieleggerlo podestà. Non fu da meno Dino Buzzati, con il suo racconto Il panettone non bastò. L'ennesima rivoluzione arriva negli anni Venti, grazie ad Angelo Motta, che si inventò l'arte di «dopare il panettone». Più burro, zucchero, uova, canditi. Ma non bastava, il panettone cresceva più largo che alto. Serviva il colpo di genio. Glielo fornì un esule russo, tale Rijoff che, a Pasqua, venne a ordinargli 200 kulich, un dolce dalle vaghe sembianze panettone. L'impasto veniva posto dentro un contenitore che ne permetteva la crescita verso l'alto. E fu così che nacque il pirottino, una sorta di cintura di paglia prima e carta poi, che portò l'impasto a crescere verso l'alto, con la caratteristica forma che tutti ora conosciamo. Ma Motta seppe andare oltre, il primo a capire le enormi potenzialità del mezzo pubblicitario. Fu così che ingaggiò Dino Villani, tra i fondatori dell'Accademia italiana della cucina. Motta ormai era un faro nazionale. Severo Fossati (in arte Sepo) bucò l'attenzione del mondo con dei manifesti dal taglio originale, tipo quello che accostò le volte del panettone a quelle del Duomo. Per anni, a ogni vincitore di tappa del Giro d'Italia, veniva assegnato un panettone da 12 chili. Poco dopo, al nome di Motta, si affiancò un'altra icona dell'arte pasticcera, Gioacchino Alemagna. Oramai il panettone era protagonista sulla grande stampa, con le copertine di Achille Beltrame, sulla Domenica del Corriere, o Walter Molino su Grand Hotel.

Il boom economico del secondo dopoguerra se, da un lato, grazie soprattutto a Motta e Alemagna, «ebbe il merito di aver democratizzato un dolce che, prima di loro, era un lusso per pochi», fu l'inizio, se non di un declino, certamente di un mutare dei tempi. L'espandersi della grande distribuzione portò a una progressiva crisi dei marchi storici, nonchè a una lenta perdita di identità di un prodotto un tempo considerato elitario. In certi periodi dell'anno il panettone costava meno del pane e non era come il giorno di san Biagio, a Milano, quando il 3 febbraio le pasticcerie vendevano a prezzi da saldo le ultime confezioni rimaste.

Come ha ben scritto Barbara Carbone, «il panettone doveva attendere, per il suo giusto riscatto, il ritorno alle origini, grazie ai laboratori artigiani della nuova generazione imprenditoriale».