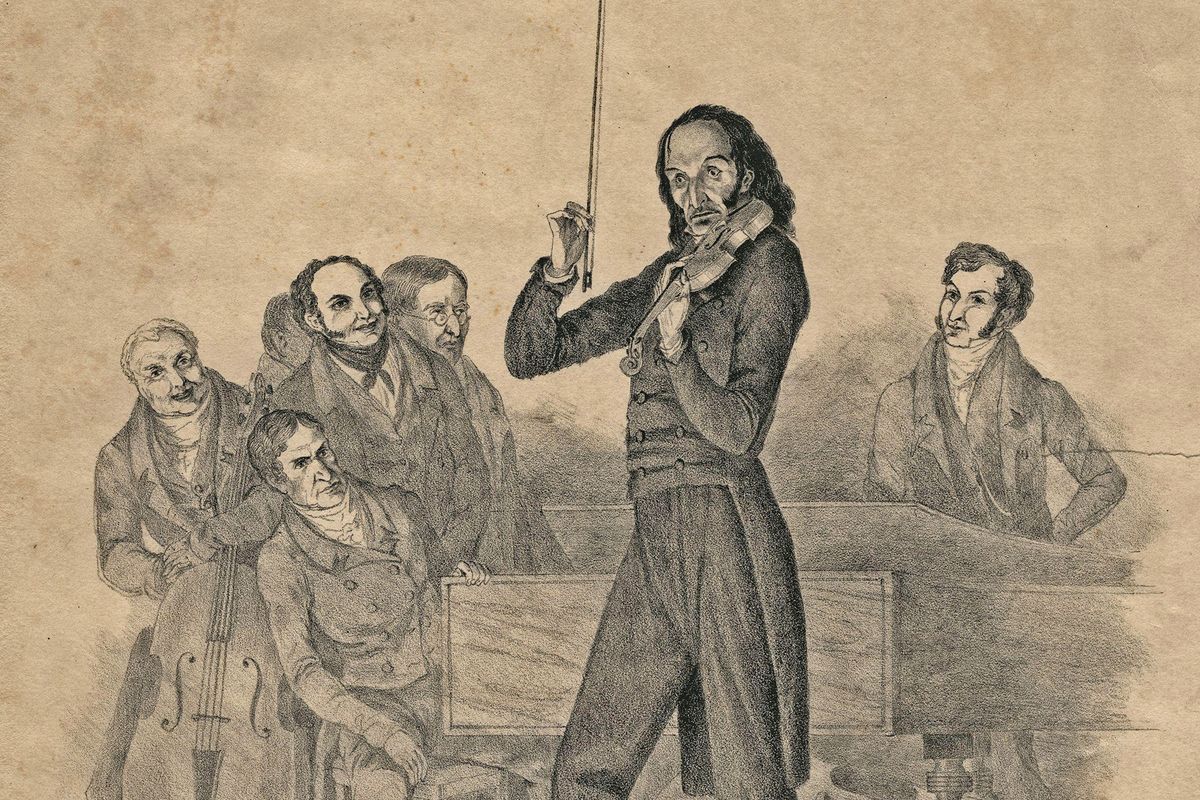

È arduo parlare della figura di Niccolò Paganini con frasi che non contengano solo superlativi o non si riferiscano a primati. Paganini il più grande virtuoso di tutti i tempi, il fondatore del mito romantico del grande solista errabondo, l'incantatore di folle e così via. Aldilà dell'indiscusso alone romantico e quasi demoniaco di questo sommo artista, non gioverà mai abbastanza sottolineare l'enorme influenza che egli ebbe su tutta la musica europea della generazione successiva. Chopin, Schumann, Liszt, Berlioz, Brahms e molti altri furono folgorati dalla sua apparizione non solo come virtuoso ma anche come compositore. Paganini fu avviato prestissimo dal padre allo studio del violino.

La famiglia Paganini è di estrazione modesta, si compone di 6 bambini, Niccolò è il quarto nati dal matrimonio di Teresa Bocciardo e Antonio, operaio del porto, con la passione per la musica e dilettante di mandolino. Dal padre il bambino riceve i primi rudimenti musicali e ben presto le sue doti straordinarie emergono. Antonio si rende conto del genio del figlio e lo costringe a lunghe giornate di esercizio. Sono «lavori forzati» che comprometteranno l'affetto del piccolo che si legherà sempre di più alla madre. Il dispotico genitore obbligò il fanciullo prodigio a ritirarsi in una casetta isolata nei dintorni di Genova perché si potesse concentrare meglio nello studio.

Al termine di questo periodo di intenso raccoglimento nacquero I 24 capricci op.1 per violino solo simbolicamente dedicati agli artisti. In essi Paganini trasporta d'un balzo la tecnica violinistica a vette mai più superate con una ricchezza di inventiva non solo strumentale ma anche compositiva ed armonica. Basti pensare che furono trascritti e parafrasati per pianoforte da Schumann, Liszt e Brahms. Ogni capriccio si basa su un problema tecnico spinto ai limiti del trascendente (trascendere significa andare oltre, oltrepassare). Il primo capriccio è costruito su arpeggi gettati su 4 corde con staccato volante .Il numero 9, la Caccia, ricorda una di caccia attraverso corde doppie che imitano i flauti e i corni. Il numero 13, la Risata, evoca un sogghigno tramite una scala di terze cromatiche discendenti. Il ventiquattresimo è uno dei più celebri. Si tratta di variazioni su di un tema che per la sua efficacia e incisività fu utilizzato anche da Brahms e Rachmaninov.

Questi 24 capricci di Paganini sono la base della tecnica trascendentale del violino. Secondo la mia esperienza personale, lo studio giornaliero di questi capricci rende la tecnica più sciolta e fulminea. Le difficoltà più ardue a poco a poco si attenuano e si superano con meno sforzo e maggiore naturalezza. Ognuno di questi studi richiede una tecnica diversa e un approccio musicale ben distinto. La bellezza del suono deve mantenersi tale nonostante le difficoltà: purezza assoluta di intonazione e prontezza di riflessi.

maestri memorabili

Il tutto risulta ancora più stupefacente se si pensa che Paganini compose questi studi all'età di appena 16 anni. Egli ha saputo aprire nuovi orizzonti e nessuno è mai riuscito a raggiungere vette così alte per il proprio strumento.

Ricordo un concerto diun grande violinista russo, Nathan Mironovič Milstein, alla Carnegie Hall di New York. Riusciva a trasformare i brani di Paganini in cascate di perle purissime, un fuoco d'artificio di una bellezza estetica assoluta. Aveva 83 anni e quando andai a salutarlo mi disse: finché riesco a suonare Paganini vuol dire che so ancora suonare il violino. I più grandi paganiniani che abbiamo mai sentito erano Michael Rabin, Yehudi Menuhin, e il nostro Aldo Ferraresi.

Tornando al nostro Niccolò, bisogna parlare del rondò La Campanella. Costituisce l'ultimo movimento del secondo concerto per violino e orchestra in si minore. Il titolo deriva dal fatto che nella versione orchestrale un campanello in fa diesis dialoga argutamente con il violino solista. Si tratta di uno dei più celebri brani di Paganini, che lo eseguì ininterrottamente in tutte le sue tournée europee, a partire da Vienna, dove ebbe un trionfo memorabile. Schubert era presente al concerto, spese una cifra enorme per quei tempi per acquistare 2 biglietti essendo lui poverissimo, ma al termine dell'esibizione disse: «Ho sentito cantare un angelo… E un simile talento non tornerà mai più».

Nei rapporti affettivi la vita di Paganini fu caratterizzata da una esasperata ricerca di affetto e amore. Niccolò fu sempre molto attaccato alla madre, provvedendo - appena ne fu in grado - al suo mantenimento con affettuosa generosità. Le sue attenzioni verso la madre sono testimoniate da una lettera del 1816: «Io sono allegro», scrisse, «ma lo sarà ancora di più se vi tratterete bene a tavola. Desidero vi compriate del buon Monferrato e vi cibiate di buone vivande e fate stare tutti in famiglia allegri. Altrimenti sarò mal contento. A me non mancano i mezzi per inoltrarvi quel denaro che vi abbisogna».

In ogni caso, Niccolò non lesinò mai aiuti finanziari alle sorelle che facevano ampio affidamento nelle sue fortune per riscattare la loro modesta condizione, né al fratello.

Paganini, tuttavia, malgrado andasse cercando affetto e sentisse il bisogno di formare una famiglia, non riuscì mai a togliersi dalla sua solitudine errabonda. La solitudine gli dava spesso angoscia e, come si legge nelle sue lettere, spasimava per avere moglie e figli: «A me pure mi viene l'estro di maritarmi», assicurava. Ma non si fidava di legarsi definitivamente. Dalla relazione con la cantante Antonia Bianchi, nacque il suo unico figlio, Achille.

rapporto difficile

Paganini, sfortunato nei rapporti con le donne, riversava tutto il suo affetto sul figlio che vivrà al suo fianco fino alla morte, che avverrà nel giro di soli 15 anni. La nascita del figlio non cambiò il carattere della Bianchi, donna gelosa e nevrotica. In un occasione, in un salotto, vedendo Niccolò conversare con una signora, prese a schiaffi non solo lui ma tutti i presenti, gettando grida «infernali» (l'aggettivo è di Paganini). Fu per amore del figlio che resistette per 3 anni a un simile ménage fatto di reazioni e scenate imprevedibili.

Paganini cercò di essere come una madre per il figlio, non facendogli mancare nulla, compresa un'educazione e un'istruzione e per assicurargli una vita comoda e indipendente si sacrificò a lavorare sino allo stremo delle forze.

A testimonianza di tutto ciò vale la pena citare una lettera scritta dal musicista al figlio: «Mio caro figlio, amato Achille, questi pochi giorni lontano da te mi sembrano 10 anni, nel lasciarti lo sa il cielo se ho provato della pena. Non passa giorno che io non pensi a te , e ti parlo, e ti bacio. Domenica sera avrò la gioia di abbracciarti di persona e dirti tante cose. Spero che la tua condotta sarà esemplare nella vita e che approfitterai della scuola: anelando il felice istante di stringerti al mio petto, prendi in considerazione il mio sviscerato amore».