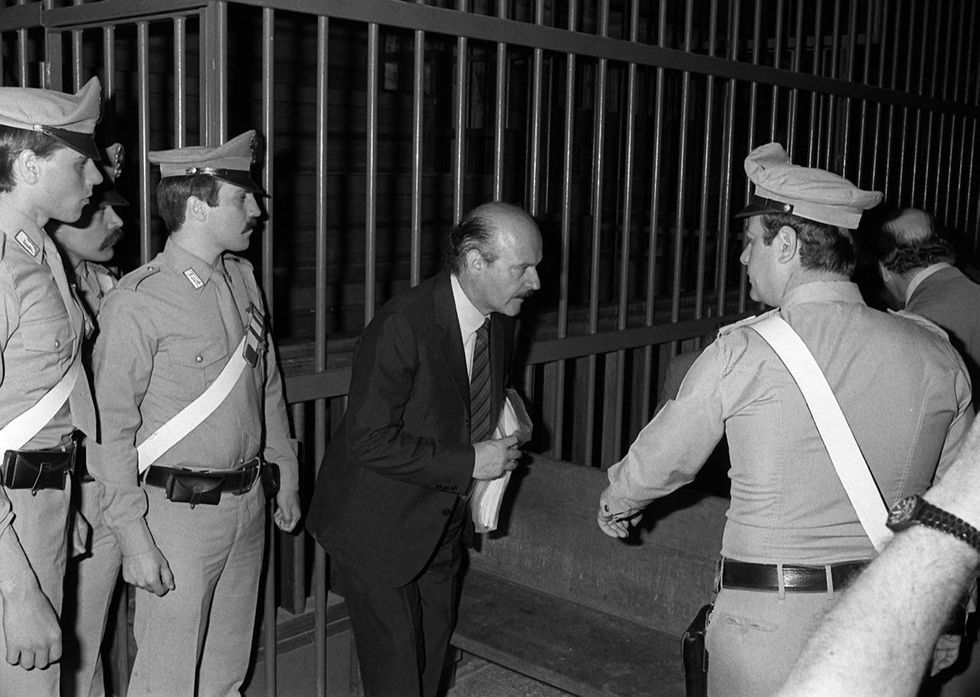

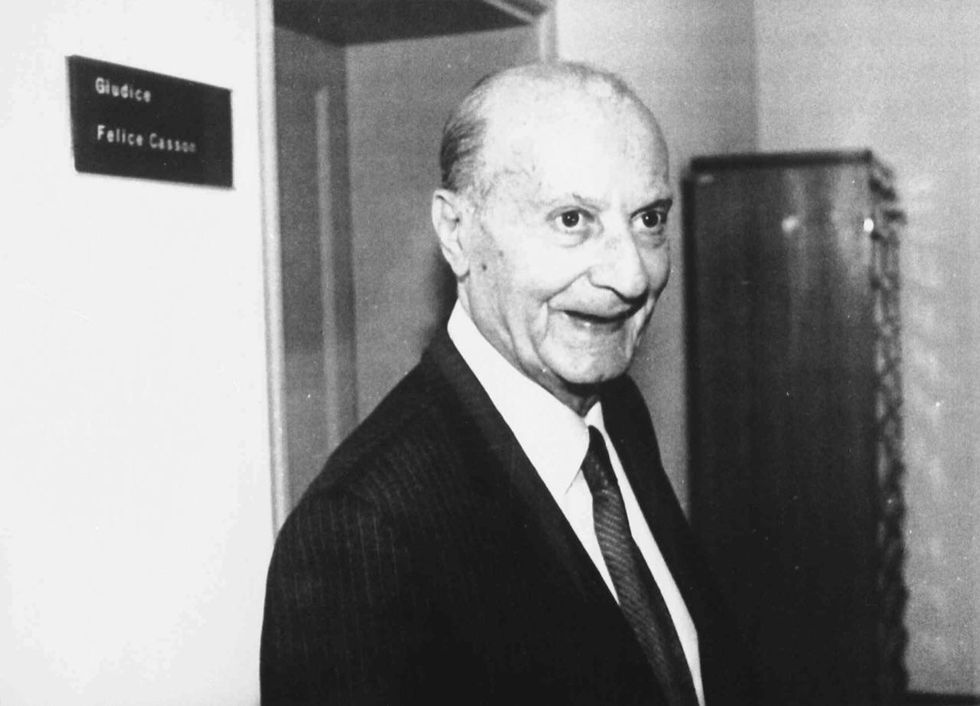

Esattamente quarant'anni fa, il 17 marzo 1981, il tenente colonnello Vincenzo Bianchi e il maresciallo Silvio Novembre della Guardia di Finanza bussavano alla porta della ditta Gioele di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Erano stati mandati a perquisire la società di Licio Gelli dai magistrati milanesi Gherardo Colombo e Giuliano Turone, che indagavano sul finto rapimento del banchiere siciliano Michele Sindona e sull'assassinio del giudice Giorgio Ambrosoli.

Tra le carte, i militari ritrovano un elenco di 962 nomi di imprenditori, politici, industriali, militari. Erano i nomi degli affiliati alla loggia massonica segreta Propaganda 2, meglio nota come P2, un ramo - o «un'escrescenza» (come la definì' Giovanni Spadolini in un'intervista del 1984) - della Massoneria italiana che fu particolarmente attiva negli anni della strategia della tensione fino alla sua scoperta all'alba degli anni ottanta.

Fare l'Italia ha un costo: la loggia "Propaganda" dalla nascita allo scioglimento del 1925

La storia della loggia Propaganda 2, associata a partire dalla sua scoperta del 1981 al nome del Venerabile Maestro Licio Gelli, affonda in realtà le sue radici nei primissimi anni dell'Unità d'Italia, e sarà attiva con il nome di "Propaganda" fino allo scioglimento della loggia nel 1925 per volontà del governo Mussolini.

Le origini risorgimentali della loggia massonica Propaganda ruotano attorno alla figura e alle idee di uno dei padri dell'Unità d'Italia, Giuseppe Mazzini, e dell'eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Come è universalmente noto, fare l'Italia non significò soltanto realizzare l'ideale di una nazione che doveva essere unita, ma ebbe anche un notevole prezzo in termini di finanziamenti. Tra le diverse forze politiche -spesso in aperta contrapposizione- che concorsero ai fatti del Risorgimento un posto di primo piano fu giocato dal pensiero e dall'azione della visione laica e repubblicana di Giuseppe Mazzini. Dai moti alla Repubblica Romana il culto di Mazzini fu affiancato e supportato dalla Massoneria italiana e da influenti figure di riferimento nel reperimento dei fondi necessari alla rivoluzione. Il personaggio-chiave che compare sin dalle prime imprese di Mazzini è un livornese. Si chiamava Adriano Lemmi ed era diventato ricco e influente commerciando con il Medio Oriente. Fu proprio a Costantinopoli che conobbe quello che sarebbe stato il suo punto di riferimento nell'ideale dell'Italia unita: Giuseppe Mazzini, con il quale condivise l'esperienza della repubblica Romana e il conseguente esilio negli Stati Uniti, dove Lemmi incrociò una rete di relazioni con importanti personaggi della politica e della finanza che gli torneranno utili negli anni a venire. La propensione lobbistica particolare del commerciante, noto anche come il «banchiere della rivoluzione», si esplicitò già nel 1860 quando all'indomani dell'unificazione italiana andò oltre all'affermazione di D'Azeglio per la quale «fatta l'Italia bisognava fare gli Italiani». Fare l'Italia significava anche sviluppare e integrare le infrastrutture lasciate in eredità dai regni preunitari. Tra le infrastrutture più importanti e redditizie vi erano certamente le ferrovie, delle quali il meridione aveva particolarmente bisogno di uno sviluppo rapido. Fu così che Adriano Lemmi, non ancora affiliato alla Massoneria, chiese ed ottenne direttamente da Garibaldi e Mazzini la concessione dell'appalto degli appalti, in cambio di quanto dato per le battaglie del Risorgimento. Il banchiere toscano si mise in società con un altro finanziatore delle imprese di Garibaldi, il banchiere di San Giovanni alla Vena (Pisa) Pietro Augusto Adami, già ministro del Granducato e tra i finanziatori dell'impresa dei Mille. La società Adami-Lemmi (Società Italica Meridionale) dovette tuttavia fare i conti con l'altro «potere forte» della neonata Italia: Camillo Cavour. Quest'ultimo, che da sempre guardava alla Francia, si mise di traverso in quanto aveva accordi precedenti per le concessioni con il finanziere d'oltralpe Laffite. Dopo un compromesso raggiunto a colpi di attività lobbistiche e influenze sulla stampa, la soluzione temporanea fu trovata in una società a capitale misto italo-francese che tuttavia ebbe vita breve a causa delle difficoltà causate dalle rivolte nel meridione. La Adami-Lemmi riprese l'appalto ma solo quest'ultimo incassò profitti (spesso gonfiando gli appalti) mentre Adami perse tutto e si trovò a fare il magazziniere nel Monopolio dei tabacchi che nel frattempo Lemmi era riuscito ad ottenere sotto il governo Ricasoli. Già potente, Adriano Lemmi di lì a poco avrebbe sfruttato anche l'occasione offerta dal suo ingresso nella Massoneria, alla quale fu iniziato nel 1875, quando Roma era da poco capitale del Regno. Due anni più tardi, nel 1877, il Gran Maestro Giuseppe Mazzoni fondò la loggia «Propaganda» nata la fine di mantenere il segreto proteggendo gli affiliati più influenti del Grande Oriente d'Italia, giunti al numero di circa 150 da tutto il paese tra deputati, senatori, finanzieri, imprenditori. Lemmi vide nel nuovo conclave laico (che sostituiva quello dei cardinali della Roma papalina) una enorme opportunità di carriera e un mezzo per realizzare il sogno del suo mentore Mazzini. Come spiegato approfonditamente nel libro di Lucia Visca, Propaganda (Castelvecchi Editore) sarebbe tuttavia riduttivo considerare l'attività della neonata loggia segreta come una pura fucina di affaristi spregiudicati. Il nome stesso della congrega sottendeva in realtà la volontà di diffondere e di rendere pratiche le teorie laiche, repubblicane e fortemente anticlericali di Mazzini tramite una forte pressione lobbistica all'interno del Parlamento. Per questo motivo la loggia Propaganda fu particolarmente attiva sin da subito nel campo dell'informazione, dove l'azione più importante fu quella di controllare buona parte della stampa. Quindi non solo affarismo (di cui Lemmi fu maestro e modello più di un secolo dopo per Licio Gelli), propedeutico al finanziamento degli obiettivi della loggia, ma anche spinta modernizzatrice nel senso inteso dalla teoria mazziniana. Ciò si traduceva nel controllo dell'educazione in una guerra con la Chiesa che fino ad allora ne aveva mantenuto il monopolio. Fu proprio Adriano Lemmi ad attirare nella loggia "P" uno dei padri della letteratura e della poesia italiane, Giosuè Carducci, affiliato dal 1886. Con trecento deputati dalla sua parte, Lemmi scalò in fretta le vette della massoneria divenendo Gran Maestro del G.O.I. nel 1885 ed inaugurando quell'età dell'oro della Massoneria italiana che corrisponde agli anni dei governi guidati dal leader della sinistra storica Francesco Crispi, naturalmente anche lui massone. Fu in questo periodo che la loggia Propaganda si espanse e occupò tutti i gangli degli affari di Stato e nei sei istituti di credito autorizzati a battere moneta nel Regno d'Italia. Prese parte alla grande espansione edilizia di Roma dell'ultimo decennio del secolo XIX, spinta decisamente da Ernesto Nathan, una delle più importanti figure della massoneria (sarà sindaco della capitale dal 1907 e nel 1896 succederà a Lemmi come Gran Maestro). Fu durante gli ultimi anni del secolo, che coincisero con il declino di Crispi dopo il fallimento della politica coloniale, che per la loggia Propaganda e in generale per la Massoneria di origini risorgimentali iniziò un deciso declino. Fulcro della caduta fu il coinvolgimento nel primo scandalo bancario Italiano, nel quale figurarono molti affiliati alle logge tra cui lo stesso Adriano Lemmi. Strettamente legata alla politica crispina e al credito nell'espansione edilizia del periodo, la Banca Romana fu travolta dallo scandalo delle emissioni monetarie irregolari, con uno scoperto pesantissimo che ne causò il fallimento e il successivo riassesto da parte della neonata Banca d'Italia, creata per unificare gli istituti battenti moneta. La lista degli affiliati alla loggia "P" nello scandalo che portò l'età di Crispi al tramonto era assai nutrita. Dal punto di vista politico invece, la loggia "Propaganda" ed i suoi obiettivi dovettero fare i conti con un nuovo clima politico, in particolare con l'apertura alla partecipazione politica dei cattolici, svincolati dal vecchio "non expedit" di Pio IX e dalla presenza sempre più massiccia dei movimenti socialisti e operai che si affacciavano sulla scena politica del nuovo secolo, quando ormai le vicende risorgimentali e con esse gli ideali avevano fatto il loro tempo. Per la Massoneria italiana ciò significò la scissione e la dispersione tra chi favoriva l'ingresso (culminato con il patto Gentiloni del 1913) dei cattolici in politica e chi rimase fermamente e ferocemente anticlericale sulla scia dell'insegnamento di Adriano Lemmi. L'accordo con i cattolici risoltosi nel blocco elettorale liberale diede il colpo di grazia a Propaganda, perché i repubblicani espressione della Massoneria alle elezioni del 1913 rimasero inchiodati a soli 17 seggi. Il potere politico delle logge era quasi svanito, mentre i nuovi protagonisti dell'Italia industriale alla vigilia della Grande Guerra lanciarono sui giornali una campagna antimassonica sulla quale pesava ancora la macchia dello scandalo della Banca Romana. All' appuntamento con la guerra il Grande Oriente d'Italia arriva diviso e indebolito. Nel dopoguerra le cose andarono anche peggio, fino alla presa del potere da parte del fascismo che già l'anno successivo emetteva la legge che metteva al bando la Massoneria, preceduta da una martellante campagna dalle pagine di "Cremona Nuova" diretto dal ras Roberto Farinacci.

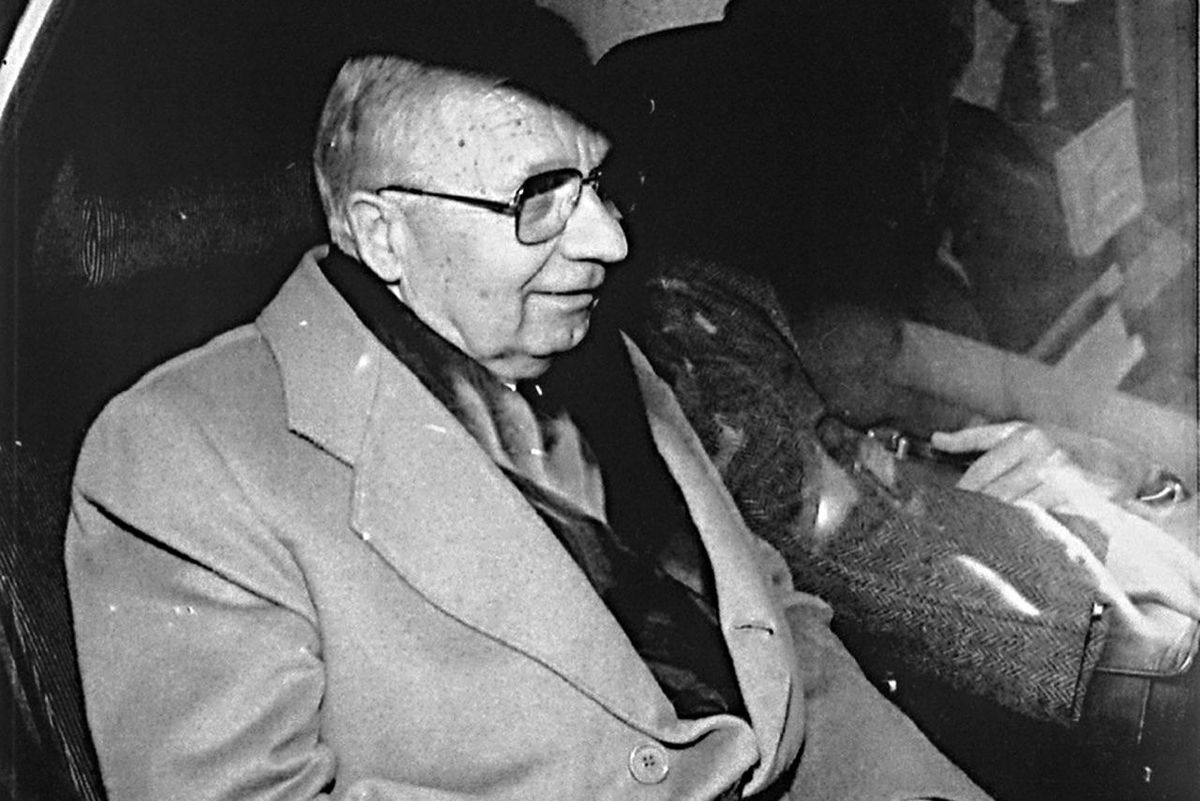

Il magistrato Gherardo Colombo. Assieme al collega Giuliano Turone ordinò la perquisizione di Castiglion Fibocchi il 17 marzo 1981 (Ansa)

Dalla Guerra Fredda alla strategia della tensione: la nascita di Propaganda 2

Messa al bando la Massoneria dalla legge n.2029 del 26 novembre 1925, gli affiliati si divisero tra chi scelse di rimanere quiescente e dare un sostanziale appoggio al governo Mussolini e chi, come il reggente Gran Maestro Meoni, perse la sua battaglia (condotta assieme a Antonio Gramsci che considerava la massoneria "l'unico vero partito della borghesia post-risorgimentale") al confino. Da quel momento, il Grande Oriente e con lui la loggia Propaganda furono esuli e continuarono le attività da Parigi.

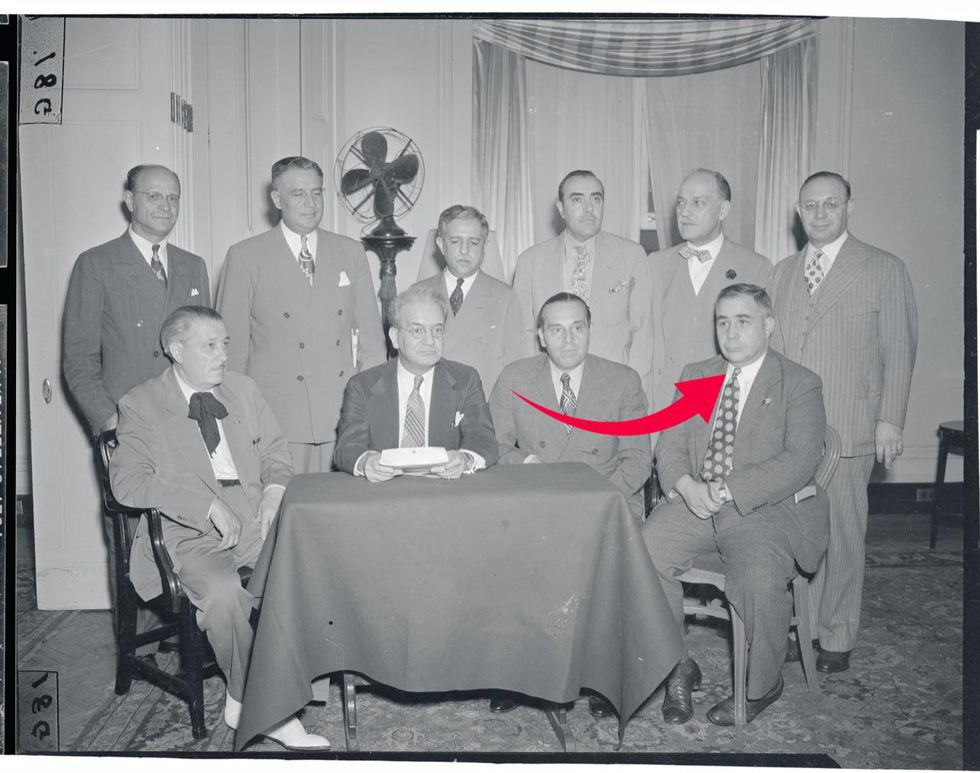

Bisognerà attendere la caduta del fascismo e lo sbarco alleato del 1943 per vedere riemergere le logge. Nel frattempo, gli equilibri mondiali erano radicalmente cambiati e le prime scintille della Guerra Fredda scoccarono quando i militari americani avevano ancora i piedi in Italia. La Massoneria italiana, le cui braci erano rimaste accese sotto il fascismo, fu rivitalizzata da alcuni elementi del servizio segreto militare degli Stati Uniti, L' OSS (Organization of Special Services) che confluirà più tardi nella CIA. Una delle figure più importanti per la rinascita del compasso fu l'Italo americano Frank Gigliotti, uno dei più influenti massoni d'oltreoceano. Presente già dallo sbarco del 1943 fu l'anello di congiunzione determinante per l'influenza dei Servizi nella Massoneria. Si può dire che la seconda stagione delle logge italiane fosse una filiazione di quelle americane, che presero le redini come "burattinai" (per citare un espressione famosa di Licio Gelli) sui fratelli italiani. Uno dei personaggi chiave del potere americano sulle logge italiane fu il repubblicano e massone Randolfo Pacciardi, membro della resistenza e all'atto costitutivo della Nato ministro della Difesa. Inoltre Pacciardi fu il padre del servizio segreto militare italiano, il Sifar. Sono gli anni '50 e gli sviluppi della politica dei blocchi contrapposti concentra gli sforzi americani nella lotta all'avanzata comunista volta a isolare il più grande partito comunista, quello italiano, dopo il Pcus. La paternità della rinascita della loggia Propaganda seguita dal numero 2 è tuttora incerta. Alcuni storici la fanno risalire al patron dell'Eni Eugenio Cefis, prima socio e poi rivale di Enrico Mattei morto in circostanze ambigue nell'incidente aereo del 1962. L'incertezza della paternità è dovuta anche al fatto le che liste sequestrate a Gelli risultano essere parziali e che probabilmente all'origine i nomi venissero, come si usa in gergo massonico, soltanto "soffiati" all'orecchio del Maestro. Si conosce invece l'ascesa dell'ultimo Venerabile della P2, Licio Gelli e coincide temporalmente dalla scomparsa dalle scene dell'italo-americano Frank Gigliotti alla metà degli anni '60. Facendo un passo indietro e inquadrando rapidamente la figura di Gelli, fedelissimo fascista dalla guerra di Spagna alla Rsi ma anche astuto doppiogiochista con i partigiani, ferocemente anticomunista e maestro del dossieraggio, la sua adesione alla loggia Propaganda 2 avverrà dopo la breve esperienza lavorativa come direttore della Permaflex a Frosinone, area di Cassa del Mezzogiorno e curiosamente frequentata da influenti politici, militari e uomini di chiesa (lo stabilimento fu inaugurato da Giulio Andreotti).

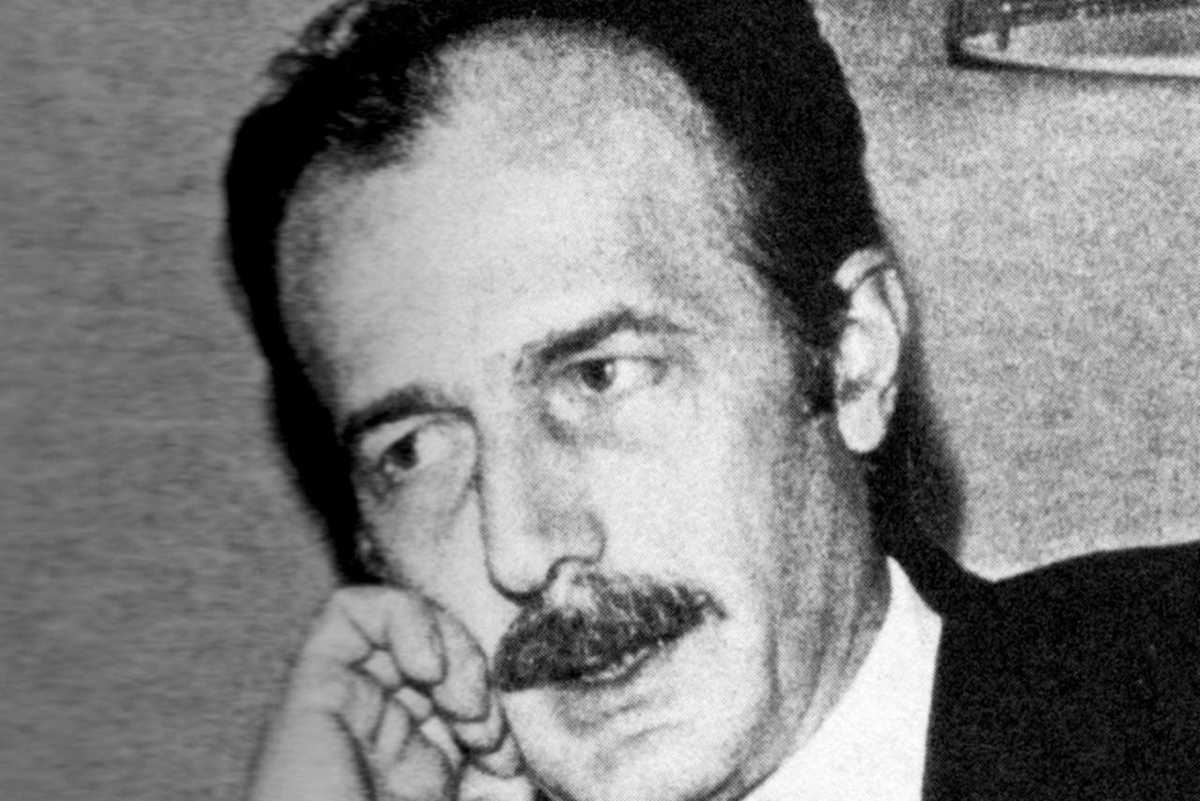

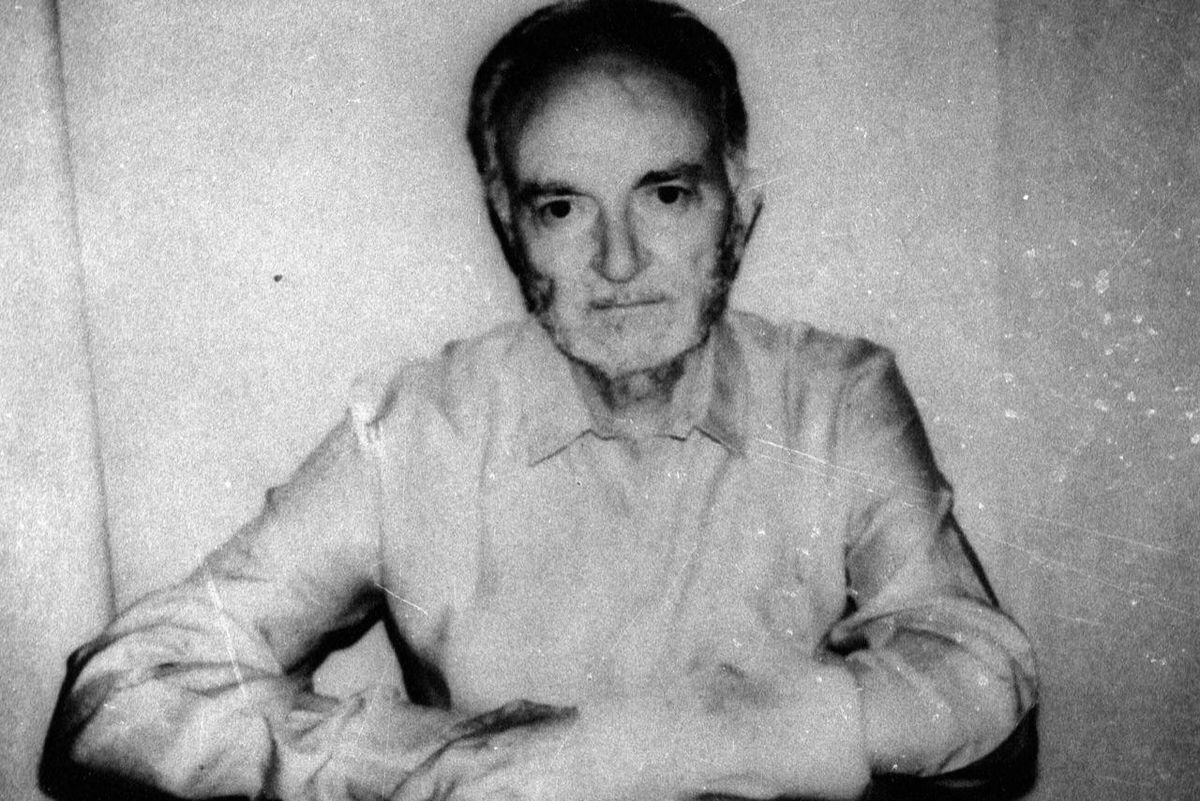

Licio Gelli cominciò a tessere la sua rete di conoscenze a livello politico partendo dal ruolo di assistente del democristiano ed ex partigiano di Montecatini Terme Romolo Diecidue. La richiesta di adesione alla Massoneria è del 1965, il passaggio alla guida della loggia segreta P2 avviene in appena un anno di carriera fulminea. Dalla Permaflex Gelli stringe il sodalizio con i fratelli Lebole, imprenditori nell'abbigliamento, di cui uno è consigliere di Banca Etruria, che diventa la prima banca-portafoglio della P2 a cui fa riferimento la nuova società Giole (Giovane Lebole) con sede a Castiglion Fibocchi. Sotto la gestione del nuovo Venerabile, la Propaganda 2 prenderà una strada molto diversa dalla massoneria del Grande Oriente d'Italia, diventando di fatto il centro di un contropotere occulto, che si intreccia e va oltre i propositi di lotta anticomunista. Gli affiliati crescono di anno in anno e riguardano, oltre che politici, i nomi di alti ufficiali delle forze armate (compreso il fratello del generale dalla Chiesa), banchieri (come Umberto Ortolani, uomo di collegamento con lo Ior di Marcinkus) finanzieri, uomini dei servizi. Negli elenchi della P2 ci sono molti giornalisti, il più famoso di tutti Maurizio Costanzo. Nell'elenco (parziale) rinvenuto a Castiglion Fibocchi si susseguono figure tra i protagonisti della "strategia della tensione" e dell'ex Sifar di cui Gelli riesce ad ottenere i dossier stilati negli anni '60 durante il tentato golpe del generale De Lorenzo e che avrebbero dovuto essere distrutti dopo le indagini nel 1968. L'irrefrenabile ascesa di Gelli porterà la P2 ad essere protagonista dei più grandi scandali bancari e finanziari del dopoguerra (sopra tutti il crack del Banco Ambrosiano con la morte di Roberto Calvi) oltre allo scandalo della banca vaticana Ior legata a doppio filo ad un secondo crack, quello della casa editrice capeggiata da Angelo Rizzoli, affiliato P2.

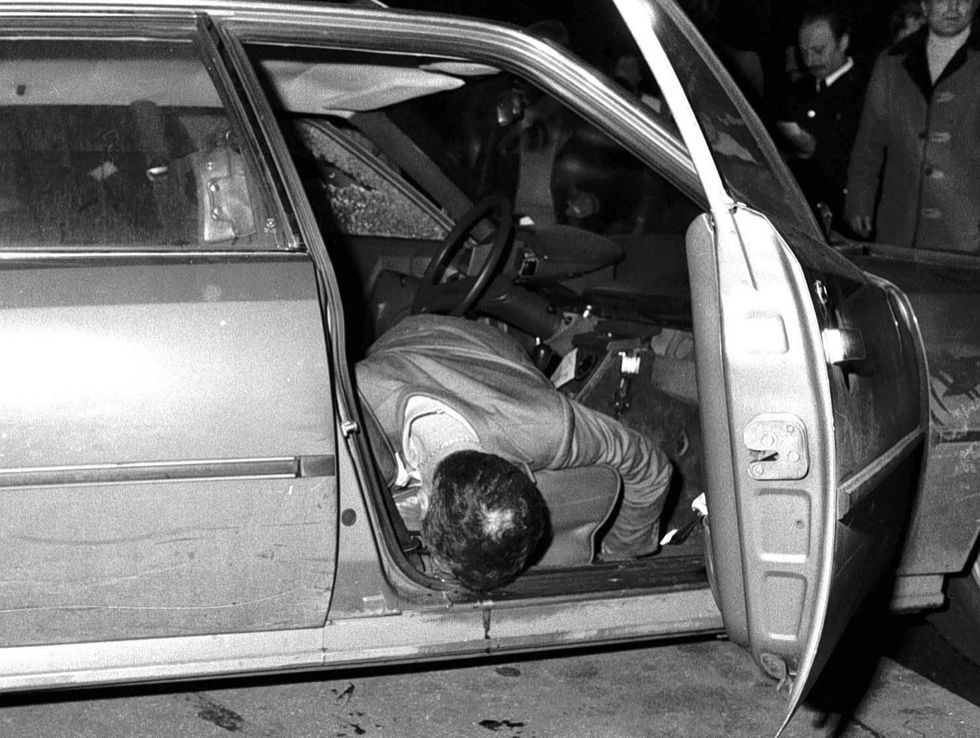

Le inchieste successive sulla loggia del venerabile toccheranno anche i grandi delitti dei giudici (Occorsio, Ambrosoli) e del giornalista Mino Pecorelli. Figuravano tra i suoi contatti nomi di alcuni protagonisti del golpe Borghese ma anche figure molto distanti come l'ex anticraxiano e lombardiano Fabrizio Cicchitto. La forza anomala della P2, nonostante la segretezza come parte fondante della loggia, fu messa sotto osservazione dopo la metà degli anni '70 dall'allora Gran Maestro dei G.O.I. Lino Salvini, un socialista molto distante dalle idee di Licio Gelli ma che permise tuttavia sotto la sua guida una grande crescita della loggia Propaganda 2 all'interno della Massoneria italiana. I sospetti sulla P2 emersero a partire dal 1976, quando sui giornali si parlò del possibile collegamento tra la loggia e il "clan dei marsigliesi" capeggiato da Albert Bergamelli. Nei giorni successivi all'arresto del criminale, fu inquisito anche il suo avvocato Gian Antonio Minghelli, piduista. Le indagini erano guidate dal giudice Vittorio Occorsio, che nel luglio dello stesso anno verrà assassinato da uomini di Ordine Nuovo. E' in questi mesi che Licio Gelli stila il documento programmatico della loggia, il famoso "Piano di rinascita democratica" che sarà ritrovato poco dopo l'irruzione di Castiglion Fibocchi nel doppio fondo della valigia della figlia del Venerabile. Il programma che conteneva gli obiettivi della loggia segreta prevedevano la trasformazione del Paese in una democrazia presidenziale di stampo peronista che attuasse un totale controllo dei mass media, abbattesse i costi della politica, riducesse i diritti sindacali e naturalmente escludesse i comunisti dalla stanza dei bottoni. Nello stesso 1976 sarà arrestato il generale del Sid Gian Adelio Maletti per depistaggio nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1977 scoppia lo scandalo Italcasse, l'istituto bancario pubblico che avrebbe dovuto gestire le liquidità in eccesso delle banche popolari italiane. L' accusa fu quella del finanziamento illecito ai partiti e alla P2, tramite elargizione di fondi neri e al primo riassesto della banca di Michele Sindona. Sul caso si soffermerà Aldo Moro nelle pagine del memoriale e verrà studiato approfonditamente da Mino Pecorelli (iscritto alla P2) in particolare sui rapporti tra Italcasse, Caltagirone e Andreotti prima di venire assassinato sotto la redazione del suo settimanale "OP" il 20 aprile 1979. Poco più tardi, si apriva la pagina terminata drammaticamente del crack del Banco Ambrosiano legata strettamente alla P2 il cui protagonista e socio di Sindona Roberto Calvi mise in pratica centinaia di operazioni occulte, donazioni, spostamenti di capitali e riciclaggio in associazione con lo Ior. Proprio il ritrovamento delle liste della loggia il 17 marzo 1981 spingerà il banchiere rimasto senza la protezione della P2 e i risanamenti dalle casse Eni a cercare disperatamente fondi dalla banca del Vaticano fino alla misteriosa e violenta morte a Londra nel 1982. L'11 luglio 1979 veniva assassinato anche il giudice Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona.

Tra il rapimento Moro e la strage di Bologna del 2 agosto 1980 (per la quale il maestro venerabile sarà condannato per depistaggio assieme al colonnello del Sismi Pietro Musumeci) un altro scandalo coinvolgerà la loggia del Venerabile, quello legato alla maxitangente Eni-Petromin legata ad una fornitura di petrolio arabo a prezzi vantaggiosi, parte della quale sarebbe rientrata nelle casse dei partiti italiani (e secondo Francesco Cossiga anche ai Palestinesi) grazie al ruolo di mediazione della loggia P2, tra i cui protagonisti emergerà il nome di Luigi Bisignani. Nell'anno della scoperta delle liste a villa Wanda, emergerà anche lo scandalo Rizzoli-Corriere della Sera guidato da Angelo Rizzoli (tessera P2 n. 523) il quale, assieme all'amministratore delegato della casa editrice Bruno Tassan Din, aveva beneficiato dei finanziamenti erogati per tramite del piduista Umberto Ortolani dal Banco Ambrosiano di Calvi per ripianare i forti debiti societari ereditati al subentro al padre Andrea nel 1974 in seguito all'acquisto del quotidiano "Corriere della Sera" dalla vecchia proprietà Crespi.

La lista sequestrata a Castiglion Fibocchi resta riservata fino al maggio del 1981, quando viene divulgata dai media provocando un vero e proprio terremoto, per il consistente numero di parlamentari, imprenditori e militari che fino ad allora avevano avuto posizioni apicali nelle istituzioni italiane. Di giorno in giorno gli inquirenti trovano corrispondenze tra la logia di Gelli, gli scandali finanziari e le stragi degli anni della strategia della tensione. Data la portata dello scandalo, il Governo Forlani (caduto a seguito dell'affare P2 e già in transizione verso il nuovo esecutivo di Giovanni Spadolini, uno dei più sospettosi da sempre sulla figura di Licio Gelli) istituì la Commissione parlamentare d'inchiesta su "Propaganda 2 " presieduta dall'Onorevole Tina Anselmi. Il lavoro del gruppo parlamentare, volto in particolare modo a verificare la natura deviata della loggia segreta, durò fino al 1984. All'indomani della scoperta dei nomi della loggia, Licio Gelli fuggiva in Svizzera. Arrestato poco dopo, riusciva ad evadere e espatriare in Uruguay (dove il Venerabile aveva alcuni possedimenti e documenti segreti che verranno ritrovati solo nel 1989). La storia della loggia "Propaganda 2", in "sonno" dalla latitanza di Gelli terminerà con la legge 25 gennaio 1982 n.17 che disponeva lo scioglimento della loggia segreta P2 appellandosi all'articolo 18 della Costituzione, a 105 anni dalla sua nascita. Licio Gelli sarà condannato per il depistaggio sulla strage di Bologna e per il crack del Banco Ambrosiano, venendo prosciolto dalle accuse di cospirazione alle istituzioni democratiche con sentenza definitiva nel 1996. Rientrato in Svizzera nel 1987, sarà in seguito estradato in Italia dove nell'88 è scarcerato per motivi di salute. Condannato dieci anni dopo per la bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano fugge nuovamente per quattro mesi fino alla concessione degli arresti domiciliari da scontarsi nella sua residenza, la villa Wanda di Arezzo. Nel 2005 fu imputato anche per la morte di Roberto Calvi, ma il procedimento fu archiviato nel 2009. Il Venerabile muore nella sua dimora all'età di 96 anni il 15 dicembre 2015.