«La mora sì mi va...». Cominciava così una canzone di Adriano Celentano del 1979: Il Tangaccio. La mora a cui si riferiva il Molleggiato era una ragazza dai capelli corvini. Per non far torto alle non more, Celentano aggiungeva subito dopo che gli andavano altrettanto bene la rossa e la bionda. La mora sì mi va... Riprendiamo l’incipit del Tangaccio per cantare le lodi di un’altra affascinante mora. Bella anch’essa, buona, benefica, utile in cucina e ancor più in pasticceria. È la mora di rovo. Nero come una notte senza stelle il frutto del Rubus ulmifolius, il rovo, famiglia delle rosaceae, possiede una seducente bellezza selvaggia. È la Naomi Campbell dei piccoli frutti, la Grace Jones delle drupe di pruno. In tempi climatici normali la mora di rovo giunge alla piena maturazione proprio in questi giorni, intorno al Ferragosto, e continua a mostrare la splendida livrea corvina fino a settembre inoltrato. Ma i cambiamenti del clima, la siccità, le alte temperature hanno anticipato a luglio la sua maturazione. Verde a fine primavera è passata al rosso e al nero in tempi più brevi del solito.

La mora di rovo è un’infruttescenza, un «grappolo» di capezzolini tondi ognuno dei quali è il vero frutto. La mora di rovo fa parte della deliziosa famiglia dei frutti di bosco insieme con mirtilli, lamponi, ribes, uva spina e fragoline. Il consumo fresco di queste selvatiche bontà che crescono in siepi e triboli (fragoline a parte) nei boschi in collina e in montagna, lungo i sentieri, i fiumiciattoli e i confini di proprietà, nelle scarpate, nei cortili abbandonati e nelle case coloniche in rovina, si è molto ridotto. I cercatori sono drasticamente calati, la libera raccolta quasi scomparsa. Cerchiamo solo frutti belli e ben presentati.

Solo gitanti e villeggianti che camminano sui sentieri montani di tutta la Penisola, lungo i quali crescono, selvaggi, i rovi, piluccano le more gustandone il sapore dolce e acidulo. Ma, come detto, sono pochi quelli che ancora raccolgono le more con sistematicità, con i guanti per non pungersi o con appositi attrezzi, per farsi marmellate, gelatine o dolci casalinghi. Essendo le more di difficile conservazione, anche in frigo, è buona norma che chi vuol fare questa bella esperienza le lavori fresche di raccolta o le surgeli.

La maggior parte delle more - e degli altri frutti di bosco - che troviamo ben confezionati nei negozi o nei reparti di ortofrutta dei supermercati, arrivano da coltivazioni industriali e sono quasi tutte more di specie americane: Black satin, Thornfree, Evergreen thornless, chiamata anche mora gigante dei giardini perché il frutto è vigoroso e la pianta può raggiungere e passare i due metri di altezza. Ci sono anche specie di mora giapponese, come la Japanese wineberry, che fa more rosse somiglianti ai lamponi, ma sono piante più da ornamento che d’altro. La produzione di queste more coltivate è riservata in gran parte alle industrie agroalimentari per la produzione di confetture, yogurt, gelatine, succhi o per confezionare crostate e merendine. Nelle pasticcerie e nelle gelaterie artigianali la mora, sempre quella coltivata, è usata per preparare torte alla frutta, per decorare altri dolci o per fare gelati.

La mora è entrata nell’alimentazione umana fin dalle epoche più antiche. La mummia ottimamente conservata di una donna, la Donna di Haraldskær, scoperta in una torbiera in Danimarca e risalente al 500 avanti Cristo, ha rivelato agli studiosi che l’ultimo pasto della poveretta (fu vittima di un sacrificio rituale) fu a base di miglio e di more. L’antica medicina greca e quella romana conoscevano le proprietà salutari del Rubus ulmifolius, non solo dei frutti, ma anche delle foglie che messe a bollire fornivano una sorta di tisana usata per curare la pertosse. Plinio consigliava more non mature per avere un effetto astringente, ben mature come lassativo. Marco Gavio Apicio nel De re coquinaria insegna come conservare le more: «Fai uno sciroppo di more che mescolerai con la sapa (una sorta di mosto d’uva) e versa il tutto in un recipiente di vetro con le more che potrai, così, conservare a lungo».

Le proprietà salutari della mora di rovo sono riconosciute dalla scienza moderna. Nelle farmacie e nelle erboristerie si trovano molti rimedi naturali a base di mora di rovo. Renzo Pellati, specialista in Scienze dell’alimentazione, nel libro Tutti i cibi dalla A alla Z informa che questa piccola drupa è ricca di vitamine C e A, ma anche di B1. Buona la presenza di sali minerali, soprattutto potassio, calcio e fosforo. Ha pochissime calorie, zero colesterolo ed è ricca di antociani (sono i pigmenti rosso scuri, violacei) e di flavonoidi: ha, quindi, proprietà antiossidanti e anti radicali liberi, combatte l’invecchiamento e agisce preventivamente contro le mutazioni cellulari. Ha proprietà depurative e battericide.

Con le more di rovo si può adornare un piatto di selvaggina o preparare un liquore aggiungendo zucchero, acquavite d’uva, cannella e chiodi di garofano. Ma l’ideale è usarle per fare deliziose confetture. Il procedimento è semplice. Occorrono un chilogrammo di more di rovo ben mature e colte da poco; 700 grammi di zucchero; mezzo bicchiere d’acqua. Le more vanno lavate delicatamente, asciugate mettendole a sgocciolare perchè non devono assorbire troppa acqua. Fatto questo vanno messe intere in una pentola con i bordi alti da porre sul fuoco. A questo punto bisogna fare attenzione: se le more rilasciano subito un po’ di succo non va aggiunta acqua, altrimenti sì. Messo il coperchio alla pentola si continua a cuocere per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando le more sono sciolte è opportuno eliminare i semini, che possono risultare fastidiosi, passando la conserva in un setaccio con le maglie fitte. A questo punto va aggiunto lo zucchero continuando a cuocere a fuoco basso. Una volta che la confettura si rivela densa, consistente, si spegne il fuoco e si versa ancora calda in vasi di vetro già predisposti. Chiusi ermeticamente i contenitori, si capovolgono. Una volta raffreddati si ripongono in cantina o in un luogo analogo, molto meglio se al buio.

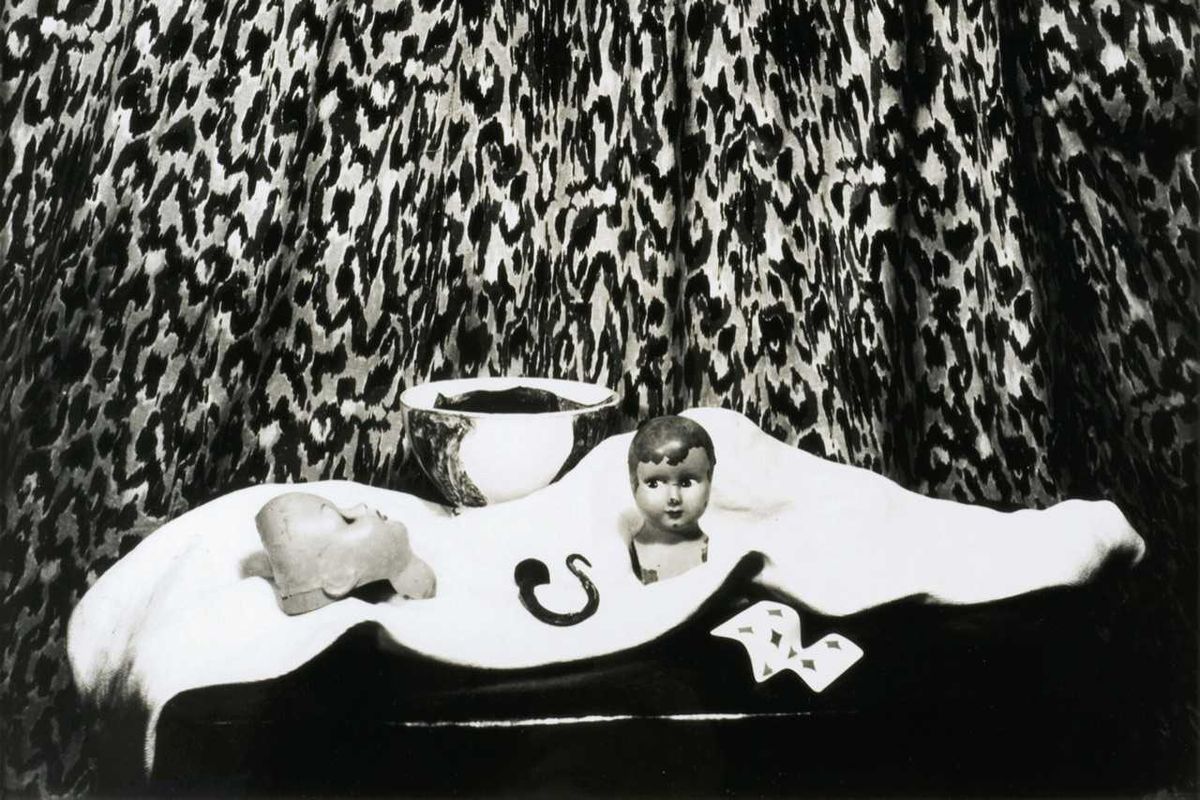

La mora di rovo, per la sua selvaggia natura, ha da sempre ispirato poeti e artisti. Ovidio l’ha inserita tra i frutti spontanei che rendevano felice la vita degli uomini nell’aurea aetas, l’età dell’oro, il mitico tempo della pace e della prosperità: «Per prima fiorì l’età dell’oro, che senza giustizieri o leggi, spontaneamente, onorava lealtà e rettitudine.... Libera, non toccata dal rastrello, non solcata dall’aratro, la terra produceva ogni cosa da sè e gli uomini, appagati dei cibi nati spontaneamente, raccoglievano corbezzoli, fragole di monte, corniole, more nascoste tra le spine dei rovi (...et in duris haerentia mora rubetis...) e ghiande cadute dall’albero arioso di Giove».

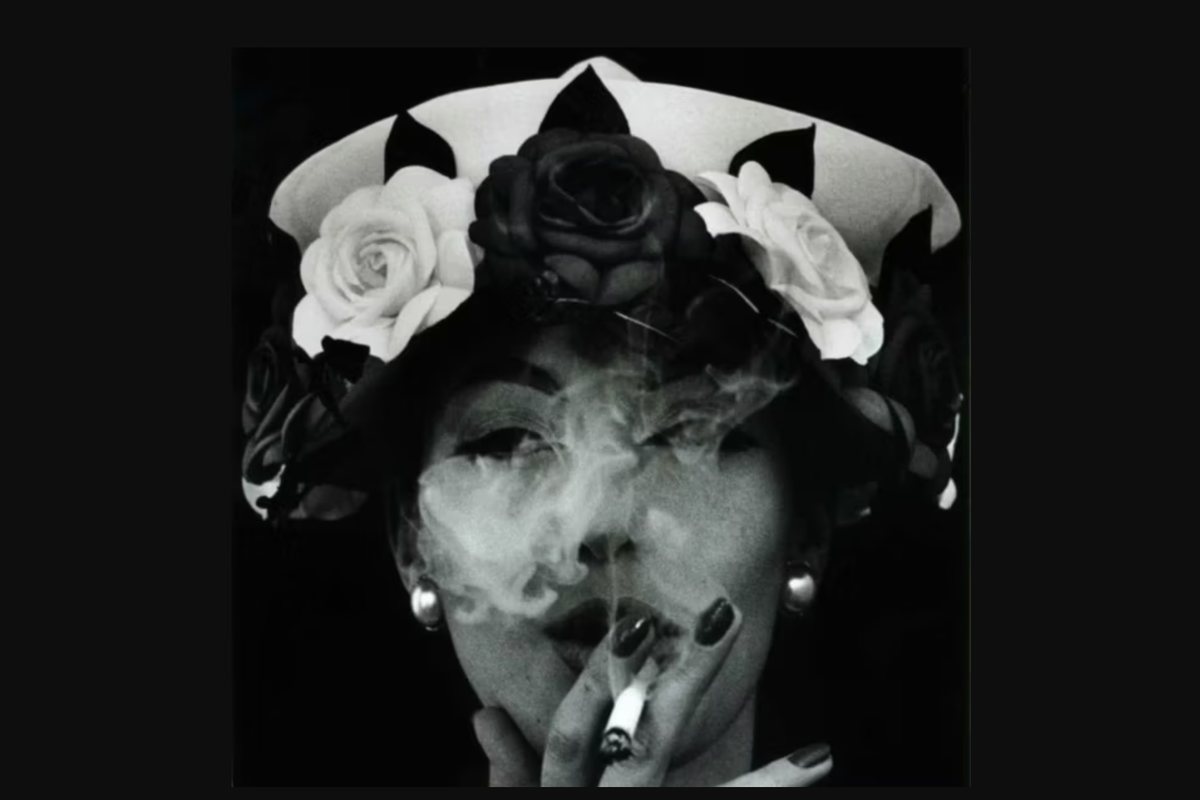

Stupenda la poesia in cui Federico Garcìa Lorca paragona la selvaggia donna che ama alla selvatica mora di rovo. La riportiamo in spagnolo per mostrarne l’originale bellezza e musicalità: «Zarzamora con el tronco gris,/ dame un racimo para mí./ Sangre y espinas. Acércate./ Si tú me quieres, yo te querré./ Deja tu fruto de verde y sombra/ sobre mi lengua, zarzamora./ Qué largo abrazo te daría/ en la penumbra de mis espinas./ Zarzamora ¿dónde vas?/ A buscar amores que tú no me das». Tradurre è sempre tradire, comunque eccola in italiano: «Mora di rovo dal tronco grigio,/ dammi un grappolo tutto per me./ Sangue e spine. Avvicinati./ Se tu mi ami, io amerò te./ Lascia il tuo frutto di verde e d’ombra/ sulla mia lingua, mora di rovo./ Che lungo abbraccio io ti darei/ nella penombra delle mie spine./ Mora di rovo, dove vai? Cerco amori che tu non mi dài».