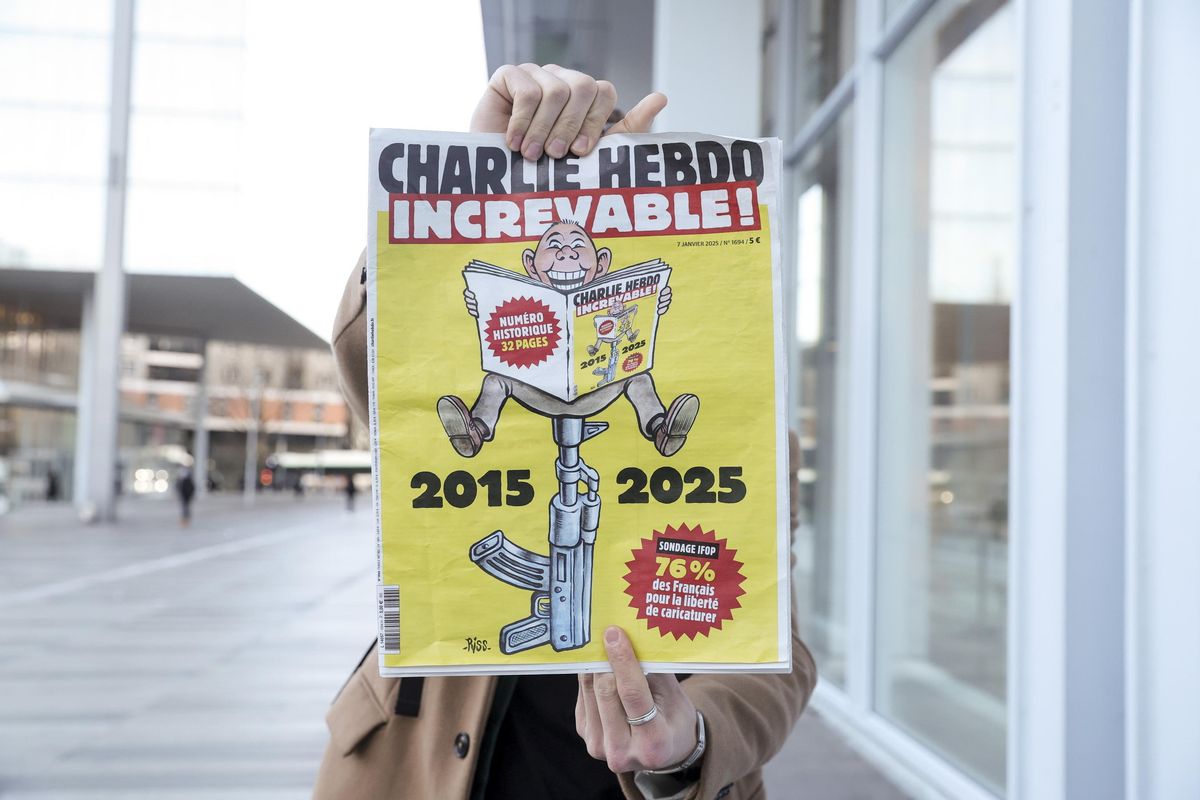

È il 7 gennaio 2015. Sono da poco passate le undici e trenta del mattino. Un gruppo di jihadisti di Andars Al Sharia fa irruzione nella sede di un piccolo ma storico settimanale satirico francese, Charlie Hebdo, divenuto famoso nel mondo per la pubblicazione di alcune vignette sul profeta Maometto. I combattenti islamici - soldati, si fanno chiamare - lasciano a terra morte dodici persone. Muore un addetto alla manutenzione, muoiono due poliziotti. E vengono uccisi, tra gli altri, alcuni dei più grandi autori di satira europei come Cabu, il direttore Charb e Wolinski, un monumento.

Mentre la strage si consuma, accade anche un altro fatto culturalmente rilevante. Nelle librerie francesi sono state appena esposte le copie fresche di stampa del nuovo romanzo di Michel Houellebecq. Si intitola Sottomissione e gli intellettuali europei (e non solo) ne discutono da parecchi giorni, tanto che oramai la trama è nota ai più, ampiamente riassunta dei quotidiani. Nel 2022 Mohammed Ben Abbes, leader di un partito islamico all’apparenza moderato, esce vincitore dalle elezioni presidenziali sconfiggendo Marine Le Pen. Nemmeno troppo lentamente, in Francia si impone la cosiddetta «sharia dolce». Il Paese si islamizza: la poligamia è ammessa, le donne devono andare in giro col velo e via dicendo. Uno Stato islamico creato non in Siria con la violenza, ma in Europa tramite le urne. Il libro diviene un bestseller straordinario, Houellebecq finisce sotto protezione ma di lui si parla ovunque, anche se perlopiù a sproposito. Il suo romanzo entra nel novero delle distopie che il grande pubblico ama citare di solito senza averle lette, viene costantemente evocato a margine di ogni attentato jihadista.

Dieci anni dopo, facendo sfoggio di analoga superficialità, dovremmo dire che Houellebecq si è clamorosamente sbagliato. Non esistono partiti islamici, i musulmani non hanno preso il potere in Europa. Ma proprio qui sta il punto: Sottomissione non parla dell’islam, o meglio l’islam è soltanto un mezzo, una scusa per parlare dell’Europa. I professori universitari che nel libro si offrono in cambio di soldi e belle mogli al partito islamico sono gli emblemi della nostra mancanza di coraggio, assomigliano piuttosto a coloro che si sono piegati al politicamente corretto e alla cultura della cancellazione nella gran parte degli atenei americani e del Vecchio Continente. Il timore che hanno i media nel criticare i musulmani che avanzano è lo stesso per cui oggi si finge di non vedere i drammi dell’immigrazione di massa. I politici vigliacchi del romanzo sono come i laburisti inglesi che in questi giorni rifiutano di indagare sulle gang di stupratori pakistani.

Il romanzo di Houellebecq è tutt’altro che antislamico o islamofobo. Se è «contro» qualcosa, quel qualcosa è l’Occidente. Houellebecq si colloca, volontariamente, all’interno di una tradizione francese di «scrittori della decadenza» che comprende ovviamente Joris Karl Huysmans, una sorta di padre letterario e spirituale di Sottomissione (il quale, nei fatti, è una sorta di calco di A ritroso, capolavoro di Huysmans). E sulla decadenza Houellebecq non si sbagliava affatto. Nei suoi libri a incarnare la condizione dell’Europa sono prima di tutto i personaggi maschili. Ad esempio François, protagonista di Sottomissione, il quale dichiara: «Ero un uomo di una normalità assoluta». Da giovane, si sentiva vigoroso, virile. Ma a soli 44 anni le sue erezioni sono diventate «rare e accidentali». Non riesce a mantenere una relazione stabile. Ne ha solo di passeggere con le studentesse della sua università, che finiscono inevitabilmente per esaurirsi. «Se interrompevo le mie relazioni con quelle ragazze», spiega, «era piuttosto a causa di uno scoraggiamento, di una stanchezza: non mi sentivo più realmente in grado di impegnarmi in una relazione amorosa, e volevo evitare ogni genere di illusione e di disinganno». François arriva a chiedersi: «Ero vittima, invecchiando, di una sorta di andropausa?». E per rinfrancarsi trascorre i suoi momenti liberi su YouPorn, una versione più economica e privata del bordello. Questi sono, dunque, gli uomini europei della decadenza. Uomini spossati, bloccati, accidiosi, a cui è venuta a mancare la spinta vitale.

Questi maschi sono zombie che si aggirano fra le macerie di un mondo postapocalittico, ombre di uomini in piedi fra le rovine. Sentite come il protagonista di Estensione del dominio della lotta (primo grande successo di Houellebecq) descrive il suo luogo di lavoro: «Quando si arriva con l’autobus ci si sente in un’atmosfera da fine terzo conflitto mondiale. E invece no, è solo un piano di urbanizzazione». L’orrore quotidiano di un mondo in via di spegnimento: questo racconta lo scrittore francese. Il quale non ha caso ha dedicato un interessante saggio, recentemente ristampato, al maestro dell’orrore H.P. Lovecraft, intitolato Contro il mondo, contro la vita. Leggiamo: «Il mondo puzza. Un tanfo misto di cadaveri e pesce. Sensazione di disfatta, orrenda degenerazione. Il mondo puzza. Non ci sono fantasmi sotto la luna tumescente; non ci sono che cadaveri disfatti, enfi e neri, prossimi a squarciarsi in un’esplosione di vomito pestilenziale». Che fare con questo mondo olezzante? Che fare di questi zombie d’Occidente?

Una risposta possibile si trova in La possibilità di un’isola, il vero romanzo distopico firmato da Houellebecq. Quest’anno sono vent’anni dalla sua prima pubblicazione. Anche lì si parlava di islam, anche lì si immaginava la disfatta dell’Occidente e guarda caso a occuparsene era un autore satirico, Daniel, il protagonista. In quel libro, di nuovo - come nella Terra desolata di T.S. Eliot - la sterilità diviene la cifra dell’Europa sconfitta: «Si era fatto un notevole passo avanti», racconta a un certo punto Daniel. «Da parecchi decenni, lo spopolamento occidentale (che non aveva del resto nulla di specificamente occidentale; lo stesso fenomeno si ripeteva in qualunque Paese, in qualunque cultura, una volta raggiunto un certo livello di sviluppo economico) era oggetto di deplorazioni ipocrite, vagamente sospette nella loro unanimità. Per la prima volta, dei giovani, educati, di un buon livello socioeconomico, dichiaravano pubblicamente di non volere bambini, di non provare il desiderio di sopportare le seccature e gli oneri derivanti dall’allevamento di una prole».

Gli esseri umani rifiutano il corpo, il piacere, il sesso, la vita in generale. Cosa che, ne La possibilità di un’isola, li conduce all’estinzione: vengono soppiantati da cloni di fatto immortali. Houellebecq ha previsto anche questo: l’espansione della tecnica, attorno a cui non può non svilupparsi una luce messianica: «Tutto quello che la scienza può permettere sarà realizzato», ha detto una volta lo scrittore a Le Monde. «Anche se ciò modifica profondamente quello che noi consideriamo oggi come umano, o come auspicabile».

Da una parte l’estinzione inevitabile prospettata nel 2005. Dall’altra l’ultima spinta vitale immaginata da Sottomissione nel 2015: il protagonista, prima di cedere alle sirene dei nuovi dominatori, tenta di convertirsi al cattolicesimo. Ma fallisce. Cercava una religione forte, virile, e non la trova. Così si rassegna, si lascia prendere dallo sconforto e si abbandona allo scorrere degli eventi, come del resto fanno quasi tutti i personaggi di Houellebecq. Il quale, anche quando si fa potentemente politico, non giudica mai, non lancia allarmi. Analizza, constata. E alla fine accetta, rassegnato: sceglie di sottomettersi non all’islam, ma al destino infausto dell’Occidente.

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania