True

2025-02-24

Noi eredi di Lovecraft in fuga dal mondo per l’orrore dell’Altro

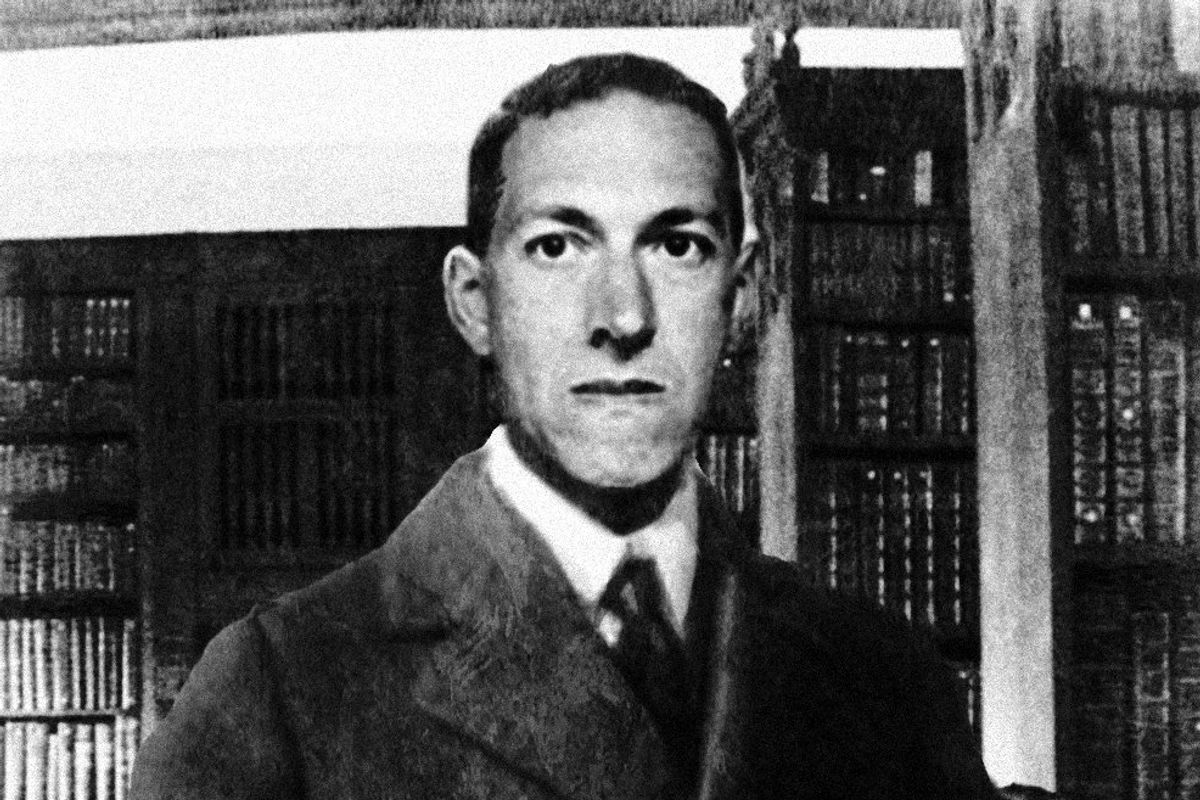

Howard Phillips Lovecraft

«Il mondo puzza. Odora di cadaveri e di pesce putrefatto. Una sensazione di fallimento, di orrenda degenerazione. II mondo puzza. Non ci sono fantasmi sotto la luna tumida; solo cadaveri gonfi e neri, che stanno per esplodere in un vomito pestilenziale. Non parliamo di toccare. Toccare gli esseri, le entità viventi, è un’esperienza empia e ripugnante. La loro pelle, gonfia di gemme orrende, trasuda umori putrefatti. I loro tentacoli succhiatori, i loro organi di presa e masticazione sono una minaccia costante. Gli esseri e il loro orrendo vigore fisico: un groviglio amorfo e nauseabondo, una nemesi puzzolente di chimere meticce; una bestemmia. La vista a volte ci porta il terrore, a volte meravigliosi scorci su architetture da favola. Ma, ahimè, abbiamo anche altri sensi. E questi sensi convergono nel confermare che l’universo è una cosa francamente disgustosa». Difficile trovare una sintesi più efficace della visione di Howard Phillips Lovecraft di quella fornita da Michel Houellebecq nel saggio Contro il mondo, contro la vita. Nelle opere dello scrittore americano nato a Providence nel 1890 e lì defunto nel 1937, Houellebecq ritrova un «odio assoluto per il mondo in generale, aggravato da una particolare avversione per il mondo moderno [...] Molti scrittori hanno dedicato le loro opere a chiarire le ragioni di questo legittimo disgusto. Non Lovecraft. Per lui, l’odio per la vita precede tutta la letteratura. Quindi non ha intenzione di ribadirlo. Il rifiuto di ogni forma di realismo è una condizione preliminare per entrare nel suo universo».

Il solitario di Providence - questo il suo noto epiteto - viene considerato uno dei più possenti autori di letteratura fantastica di sempre, un genio dell’horror, un allievo superdotato di Edgar Allan Poe. Come scrive giustamente Salvatore Santangelo nell’introduzione al volume collettaneo Yog-Sothothery. Oltre la soglia dell’immaginario di H.P. Lovecraft (Castelvecchi), «da maestro dell’horror a fenomeno di costume, il mondo partorito dall’immaginazione del Solitario di Providence è una presenza ubiqua che permea ogni aspetto del Mainstream, con una pervasività inimmaginabile per un autore che, durante la sua vita, ha vissuto all’ombra della marginalità letteraria. Oggi, senza temere di essere smentiti, possiamo affermare che Lovecraft è ovunque: un brand potente che dalla nicchia underground ha contaminato la cultura di massa. I suoi personaggi, i suoi Dèi (Azatoh, Yog-Sothoth e Nyarlathotep), i suoi mostri (Cthulhu), la sua pseudogeografia (Carcosa, Sarnath, Miskatonic, Arkham, Innsmouth) e i suoi pseudobiblia (il Necronomicon, i Culti innominabili) sono entrati stabilmente nell’immaginario collettivo. Le sue opere popolano gli scaffali delle librerie in numerose edizioni, le sue citazioni nutrono l’immaginazione di generazioni di imitatori e continuatori. Creazioni culturali che vanno dal fumetto, al manga, al videogioco, dal gioco da tavolo alla musica, passando per i role play (Il richiamo di Cthulhu edito dalla Chaosium è giunto alla sua VII edizione, mentre è stata realizzata una specifica ambientazione legata ai Grandi Miti pensata per Dungeons & Dragons) per approdare alla filmografia (ultimo in ordine di tempo la trasposizione de Il colore venuto dallo spazio con Nicholas Cage) e le serie tv (la prima e l’ultima stagione di The True Detective e Cabinet of Curiosities)».

Di questo raccapricciante cosmo lovecraftiano fa parte a buon diritto Lovecraft - Memorie dall’Abisso (Rizzoli Lizard), romanzo grafico con i disegni dello straordinario Enrique Breccia. Nella prefazione, il celebre regista John Carpenter spiega che «il male può avere origini molto diverse, spesso proviene da un luogo che si trova oltre, là fuori, arriva dall’oscurità che scorgiamo in lontananza, quella che la luce tremolante delle nostre torce ardenti non riesce a dissipare, Il male è l’Altro, l’Estraneo, l’Alieno, ed è sempre temutissimo». E certamente, in Lovecraft, l’alterità è per lo più maligna. Ma resta tuttavia un grande fraintendimento riguardo questa alterità. L’orrore soprannaturale che si attribuisce ad H.P. è in realtà del tutto naturale: anzi è la natura stessa con i suoi legami. Gli incubi ancestrali di Lovecraft si annidano dalle parti di Charles Baudelaire e non altrove. Quel Baudelaire secondo cui la natura è una forza terribile e costrittiva, «spinge l’uomo ad uccidere il proprio simile, a mangiarlo, a sequestrarlo, a torturarlo; ché non appena si esce dall’ordine delle necessità e dei bisogni per entrare in quello del lusso e dei piaceri, si osserva che la natura non può consigliare altro che il delitto».

Salvatore Santangelo, nel suo saggio, avvicina Lovecraft alla pittura di Edward Hopper, alle pennellate che restituiscono l’ansia e l’alienazione dell’uomo moderno. Ma è probabilmente più efficace rifarsi a Egon Schiele, ai suoi corpi lividi che appaiono schiacciati da una forza sconosciuta e soffocante, inquadrati dall’alto mentre un disagio infinito li opprime. Certo, in Lovecraft non c’è nulla dell’erotismo furioso che pervade l’arte di Schiele, ma in fondo il sesso per il pittore austriaco è un ultimo e disperato tentativo di restare vivo. Per il solitario di Providence invece nulla vi è di più temibile del femminile, emblema - esattamente come in Baudelaire - della natura tentacolare. In questo senso, Lovecraft è pienamente uno scrittore del decadentismo. Perfino la sua biografia di ragazzino letargico prima e romanziere recluso poi lo affratella al Des Esseintes di Huysmans, protagonista - che coincidenza - di Contro natura (o A ritroso). Un uomo che si richiude in casa e sfugge all’orrore brulicante della folla, al Male che si annida negli altri e nel creato. Un esteta che crea il suo paradiso artificiale domestico: quello di Lovecraft è solo un po’ più cosmico.

Questa forse è la ragione per cui il nostro presente è così impregnato dell’oscurità lovecraftiana. Il terrore dell’alterità ci incatena e ci affligge. Il nostro isolamento è solo un po’ meno consapevole. La paura, come scrive H.P. nelle sue lettere, è il denominatore comune. E allora i più si sforzano di rifuggirla chiudendosi nel primo paradiso a buon mercato disponibile.

«Pochi esseri sono stati cosi impregnati, cosi trapassati fino all’osso dal nulla assoluto dell’aspirazione umana», scrive ancora di Lovecraft Michel Houellebecq. «L’universo non è altro che una furtiva disposizione di particelle elementari. Una figura di transizione verso il caos. Che alla fine prevarrà. La specie umana scomparirà. Altre specie appariranno e scompariranno a loro volta. I cieli saranno gelidi e vacui, trafitti dalla debole luce di stelle mezze morte, che scompariranno anch’esse. Tutto scomparirà. E le azioni umane saranno libere e prive di significato come i liberi movimenti delle particelle elementari. Bene, male, moralità, sentimenti? Pura finzione vittoriana. Esiste solo l’egoismo. Freddo, imperturbabile e radioso. [...] Certo, la vita non ha significato. Ma nemmeno la morte. E questa è una delle cose più spaventose dell’universo di Lovecraft. La morte dei suoi eroi non ha alcun senso. Non porta a nessuna pacificazione. Non consente di arrivare a nessuna conclusione della storia. Implacabilmente, HPL annienta i suoi personaggi senza suggerire nulla di più dello smembramento di una marionetta».

Il terrore dell’altro è terrore della natura, dell’umanità, e del Grande Altro trascendente. Il cielo di Lovecraft è oscuro. È peggio che vuoto: è popolato di un abissale orrore.

Una filosofia del rifiuto della vita che ha ispirato «True Detective»

Se H.P. Lovecraft è una sorta di Baudelaire portato all’estremo, non per questo la corsa verso il buio più profondo si esaurisce con lui. L’americano Thomas Ligotti (nato a Detroit nel 1953) ne è un degnissimo erede: più che per lo stile dei racconti per via della filosofia abissale che li pervade. La sua opera ha ispirato la prima e la quarta stagione di una serie televisiva di fenomenale successo, ovvero True Detective, creata da Nic Pizzolatto.

Ligotti allarga ed esplora il buco nero spalancato da Lovecraft, e non ha bisogno di evocare un pantheon di entità maligne: l’orrore che egli disvela è la vita stessa degli uomini. Tutto ciò è particolarmente evidente in un libro intitolato La cospirazione contro la razza umana (edito dal Saggiatore), nel quale in fondo la cospirazione è auto organizzata dagli uomini stessi a proprio danno. Il volume è dedicato alla memoria di un personaggio misconosciuto e affascinante come l’oscurità, lo scrittore norvegese Peter Wessel Zapffe (1899-1990), la cui opera capitale è stata di recente pubblicata in Italia da Mimesis. Si intitola L’ultimo messia, risale al 1993 ed è uno Zarathustra più conciso e letale. Se Nietzsche annunciava la morte di Dio, Zapffe proclama l’inutilità dell’uomo e di fatto ne invoca la scomparsa. Lovecraft non si spingeva a tanto, ma al pari di Zapffe proponeva l’artificio come via di fuga.

Il risultato è un pessimismo brutale, che sfocia nell’idea secondo cui, dopo tutto, i depressi sono probabilmente gli unici sani. Secondo Zapffe, la natura ha puntato troppo in alto: «Una specie è stata armata troppo pesantemente - il suo genio l’ha resa non solo onnipotente verso il mondo esterno, ma ugualmente pericolosa per sé stessa. La sua arma era come una spada senz’elsa o guardia, una lama a doppio taglio in grado di fendere qualsiasi cosa; ma chiunque l’abbia usata ha dovuto afferrarla per la lama, volgendo una delle estremità contro sé stesso».

Zapffe vuole sollevare il velo della realtà e sotto vi trova soltanto disperazione: «La natura non risponde più: con l’uomo essa ha compiuto un miracolo, ma si è rifiutata di riconoscerlo. L’uomo ha perduto la propria cittadinanza nell’universo: ha mangiato dell’albero della conoscenza ed è stato bandito dal paradiso. Egli è potente nel suo mondo, ma maledice il suo potere, perché l’ha acquistato a prezzo dell’armonia spirituale, dell’innocenza, del conforto che provava nell’abbraccio della vita».

La natura superandosi ha dotato l’uomo di una coscienza e questa coscienza è ciò che lo inchioda al dolore. «Mentre una piccola quantità di coscienza potrebbe aver concorso alla sopravvivenza durante un capitolo immemorabile della nostra evoluzione - cosi sostiene una teoria -, questa facoltà divenne abbastanza presto un agente sedizioso operante contro di noi», scrive Thomas Ligotti. «Zapffe conclude dicendo che è necessario fare del nostro meglio per ostacolare la coscienza o essa ci imporrà una visione troppo chiara di quanto non vogliamo vedere, che - come osservò il filosofo norvegese insieme agli altri pessimisti - è la “fratellanza dei sofferenti tra tutti i vivi”. [...] Il fatto che possiamo concepire il fenomeno della sofferenza, tanto la nostra quanto quella di altri organismi, è una nostra proprietà esclusiva in quanto specie pericolosamente cosciente. Sappiamo che c’è sofferenza, e dobbiamo agire contro di essa, e questo include minimizzarla “limitando artificiosamente la capacità della coscienza”». Ma il paradiso artificiale non basta: meglio per l’uomo è scomparire. Non per nulla Zapffe fu convinto militante antinatalista: «Imparate a conoscere voi stessi, siate infertili e lasciate la terra silenziosa dopo di voi», scriveva. Ecco la decadenza portata all’estremo: rifiuto della natura che diviene rifiuto della vita. La morale è semplice da cogliere: se il cielo è vuoto, che senso ha l’uomo? Nessuno.

Che nostalgia il corteggiamento nell’era woke

«Corteggiare una donna vuol dire inseguirla finché questa ti acchiappa» afferma Marcel Achard, che esplorò i sentimenti dal palcoscenico alla pagina scritta. E sarebbe un’exergue aggiuntiva per Addio, cavaliere! - Filosofia e destino del corteggiamento, di Cesare Catà, che spicca nel rumore di fondo con cui i media fanno della contemporaneità un blob. Si ha una sorta di manuale per rimodulare la scansione e la dinamica dei sentimenti, come può farlo quello che oggi si definisce un «uomo di comunicazione». Quale è Catà, performer teatrale, filosofo, osservatore a trecentosessanta gradi. Scrive nella prefazione: «La mia tesi è che il corteggiamento - nell’accezione che proverò a chiarire e proporre - possa darci un orizzonte unico e luminoso per condividere parte del nostro passaggio terrestre con una persona che ci attrae, nonché per aver cura delle relazioni tra donne e uomini nel momento più entusiasmante e vulnerabile di tale passaggio: cioè quando siamo reciprocamente attratti da una forza misteriosa che porta le nostre esistenze a mescolarsi».

Stendhal dedicò all’argomento uno dei suoi volumi più rappresentativi, al di fuori dei romanzi, Dell’amore, dove si legge un passo omologo a quello di Catà: «Ci sono due disgrazie al mondo: quella della passione contrastata e quella del vuoto assoluto. Con l’amore, sento che esiste a due passi da me una felicità immensa e al di là di tutti i miei desideri, che non dipende che da una parola, da un sorriso».

Catà costruisce la sua escursione nel corteggiamento con uno schema paranarrativo. Parte da una situazione referenziale. Trovarsi in un pub di frequentazione abituale, a dividersi fra la lettura di un libro e il ristoro di una birra. Quand’ecco irrompere quello che Freud ha definito l’Unheimlich, il perturbante, il «sinistro» capace di sconvolgere l’ordinarietà delle cose. In questo caso la perturbante. Ha la consistenza di una ragazza che va a sedersi dall’altro capo del bancone. «Con un sorriso cortese ordina un cocktail al barman e, nel farlo, si scosta i ricci rossi dalla fronte reclinando leggermente la nuca all’indietro, un gesto di rara grazia simile al passo iniziale di una danza; sul volto pallidissimo, ricamato di lentiggini, gli occhi le palpitano di un verde che non immaginavo potesse esistere in natura».

Il narratore diventa subito qualcos’altro dal protagonista di un racconto. Catà ne fa il meme della sua analisi: «All’interno dell’infinita gamma di risposte psicocomportamentali che si apre per il soggetto desiderante allorquando questi è attratto da un altro soggetto, se ne pone una peculiare, affascinante, strana, ardua e preziosissima, la quale attraversa, caratterizzandole, le epoche della storia dell’uomo: il corteggiamento».

Di qui in poi, Catà procede per scomposizione delle fasi. A partire da un abbrivio antropologico: «Perché proprio lei? Perché lei e non un’altra, o un altro? Si tratta di ciò che Roland Barthes, in Frammenti di un discorso amoroso, chiama il “grande énigme dont je ne saurai jamais la clef”, “il grande enigma che mai si saprà decifrare”. Quale dinamica cognitiva si innesca, nel momento in cui un umano è attratto dalla forma di un altro essere della sua specie?».

Le risposte sono già stampate nella Bibbia dei sentimenti. O meglio, nel territorio illuminato dall’astro semiotico di Roland Barthes, che concilia prassi e spiritualità nel fattore sfuggito a molti di quanti si erano occupati dell’amore per secoli. Il codice. O meglio il processo comunicativo dell’attrazione. Non potevano mancare, dunque, nel testo di Catà le citazioni da Frammenti di un discorso amoroso, che contiene più suggestioni di tanto immaginario sul tema. Barthes, da omosessuale, ha la vista d’insieme che manca a uomini e donne. La sua condizione lo indirizza il più delle volte verso l’amore impossibile. Il semiologo francese, però, si muove in una società avanzata. Quindi può liberamente divagare sullo sviluppo comunicativo, espressivo ed interpretativo dell’amore. Pure, il suo accento va sempre sulla tensione del soggetto verso l’oggetto, di chi intraprende l’azione sentimentale rispetto a chi, spesso inconsapevolmente, la subisce.

È il repertorio di Catà, che consegna un pamphlet irrinunciabile, pieno di rimandi bibliografici ad opere consimili, ma prive del brio di cui è capace un quarantenne post-moderno bisognoso di ritrovare il cavalierato, la galanteria e la dolcezza di tempi non inquinati dal woke, dal #metoo e dai cascami della deriva occidentale.

Continua a leggereRiduci

Il «solitario di Providence» domina il nostro immaginario, dai videogiochi ai film. Il vero mostro è l’insensatezza del tutto.Una filosofia del rifiuto della vita che ha ispirato True Detective. Uno degli epigoni del grande scrittore americano è Thomas Ligotti, alla cui opera si richiamano la prima e l’ultima stagione della celebrata serie tv. L’abisso è nel cuore dell’uomo e la coscienza è la sua condanna. Che nostalgia il corteggiamento nell’era woke. In Addio, cavaliere! Cesare Catà affronta l’enigma dell’attrazione. Chiedendosi: perché lei e non un’altra?Lo speciale comprende tre articoli.«Il mondo puzza. Odora di cadaveri e di pesce putrefatto. Una sensazione di fallimento, di orrenda degenerazione. II mondo puzza. Non ci sono fantasmi sotto la luna tumida; solo cadaveri gonfi e neri, che stanno per esplodere in un vomito pestilenziale. Non parliamo di toccare. Toccare gli esseri, le entità viventi, è un’esperienza empia e ripugnante. La loro pelle, gonfia di gemme orrende, trasuda umori putrefatti. I loro tentacoli succhiatori, i loro organi di presa e masticazione sono una minaccia costante. Gli esseri e il loro orrendo vigore fisico: un groviglio amorfo e nauseabondo, una nemesi puzzolente di chimere meticce; una bestemmia. La vista a volte ci porta il terrore, a volte meravigliosi scorci su architetture da favola. Ma, ahimè, abbiamo anche altri sensi. E questi sensi convergono nel confermare che l’universo è una cosa francamente disgustosa». Difficile trovare una sintesi più efficace della visione di Howard Phillips Lovecraft di quella fornita da Michel Houellebecq nel saggio Contro il mondo, contro la vita. Nelle opere dello scrittore americano nato a Providence nel 1890 e lì defunto nel 1937, Houellebecq ritrova un «odio assoluto per il mondo in generale, aggravato da una particolare avversione per il mondo moderno [...] Molti scrittori hanno dedicato le loro opere a chiarire le ragioni di questo legittimo disgusto. Non Lovecraft. Per lui, l’odio per la vita precede tutta la letteratura. Quindi non ha intenzione di ribadirlo. Il rifiuto di ogni forma di realismo è una condizione preliminare per entrare nel suo universo». Il solitario di Providence - questo il suo noto epiteto - viene considerato uno dei più possenti autori di letteratura fantastica di sempre, un genio dell’horror, un allievo superdotato di Edgar Allan Poe. Come scrive giustamente Salvatore Santangelo nell’introduzione al volume collettaneo Yog-Sothothery. Oltre la soglia dell’immaginario di H.P. Lovecraft (Castelvecchi), «da maestro dell’horror a fenomeno di costume, il mondo partorito dall’immaginazione del Solitario di Providence è una presenza ubiqua che permea ogni aspetto del Mainstream, con una pervasività inimmaginabile per un autore che, durante la sua vita, ha vissuto all’ombra della marginalità letteraria. Oggi, senza temere di essere smentiti, possiamo affermare che Lovecraft è ovunque: un brand potente che dalla nicchia underground ha contaminato la cultura di massa. I suoi personaggi, i suoi Dèi (Azatoh, Yog-Sothoth e Nyarlathotep), i suoi mostri (Cthulhu), la sua pseudogeografia (Carcosa, Sarnath, Miskatonic, Arkham, Innsmouth) e i suoi pseudobiblia (il Necronomicon, i Culti innominabili) sono entrati stabilmente nell’immaginario collettivo. Le sue opere popolano gli scaffali delle librerie in numerose edizioni, le sue citazioni nutrono l’immaginazione di generazioni di imitatori e continuatori. Creazioni culturali che vanno dal fumetto, al manga, al videogioco, dal gioco da tavolo alla musica, passando per i role play (Il richiamo di Cthulhu edito dalla Chaosium è giunto alla sua VII edizione, mentre è stata realizzata una specifica ambientazione legata ai Grandi Miti pensata per Dungeons & Dragons) per approdare alla filmografia (ultimo in ordine di tempo la trasposizione de Il colore venuto dallo spazio con Nicholas Cage) e le serie tv (la prima e l’ultima stagione di The True Detective e Cabinet of Curiosities)». Di questo raccapricciante cosmo lovecraftiano fa parte a buon diritto Lovecraft - Memorie dall’Abisso (Rizzoli Lizard), romanzo grafico con i disegni dello straordinario Enrique Breccia. Nella prefazione, il celebre regista John Carpenter spiega che «il male può avere origini molto diverse, spesso proviene da un luogo che si trova oltre, là fuori, arriva dall’oscurità che scorgiamo in lontananza, quella che la luce tremolante delle nostre torce ardenti non riesce a dissipare, Il male è l’Altro, l’Estraneo, l’Alieno, ed è sempre temutissimo». E certamente, in Lovecraft, l’alterità è per lo più maligna. Ma resta tuttavia un grande fraintendimento riguardo questa alterità. L’orrore soprannaturale che si attribuisce ad H.P. è in realtà del tutto naturale: anzi è la natura stessa con i suoi legami. Gli incubi ancestrali di Lovecraft si annidano dalle parti di Charles Baudelaire e non altrove. Quel Baudelaire secondo cui la natura è una forza terribile e costrittiva, «spinge l’uomo ad uccidere il proprio simile, a mangiarlo, a sequestrarlo, a torturarlo; ché non appena si esce dall’ordine delle necessità e dei bisogni per entrare in quello del lusso e dei piaceri, si osserva che la natura non può consigliare altro che il delitto». Salvatore Santangelo, nel suo saggio, avvicina Lovecraft alla pittura di Edward Hopper, alle pennellate che restituiscono l’ansia e l’alienazione dell’uomo moderno. Ma è probabilmente più efficace rifarsi a Egon Schiele, ai suoi corpi lividi che appaiono schiacciati da una forza sconosciuta e soffocante, inquadrati dall’alto mentre un disagio infinito li opprime. Certo, in Lovecraft non c’è nulla dell’erotismo furioso che pervade l’arte di Schiele, ma in fondo il sesso per il pittore austriaco è un ultimo e disperato tentativo di restare vivo. Per il solitario di Providence invece nulla vi è di più temibile del femminile, emblema - esattamente come in Baudelaire - della natura tentacolare. In questo senso, Lovecraft è pienamente uno scrittore del decadentismo. Perfino la sua biografia di ragazzino letargico prima e romanziere recluso poi lo affratella al Des Esseintes di Huysmans, protagonista - che coincidenza - di Contro natura (o A ritroso). Un uomo che si richiude in casa e sfugge all’orrore brulicante della folla, al Male che si annida negli altri e nel creato. Un esteta che crea il suo paradiso artificiale domestico: quello di Lovecraft è solo un po’ più cosmico. Questa forse è la ragione per cui il nostro presente è così impregnato dell’oscurità lovecraftiana. Il terrore dell’alterità ci incatena e ci affligge. Il nostro isolamento è solo un po’ meno consapevole. La paura, come scrive H.P. nelle sue lettere, è il denominatore comune. E allora i più si sforzano di rifuggirla chiudendosi nel primo paradiso a buon mercato disponibile. «Pochi esseri sono stati cosi impregnati, cosi trapassati fino all’osso dal nulla assoluto dell’aspirazione umana», scrive ancora di Lovecraft Michel Houellebecq. «L’universo non è altro che una furtiva disposizione di particelle elementari. Una figura di transizione verso il caos. Che alla fine prevarrà. La specie umana scomparirà. Altre specie appariranno e scompariranno a loro volta. I cieli saranno gelidi e vacui, trafitti dalla debole luce di stelle mezze morte, che scompariranno anch’esse. Tutto scomparirà. E le azioni umane saranno libere e prive di significato come i liberi movimenti delle particelle elementari. Bene, male, moralità, sentimenti? Pura finzione vittoriana. Esiste solo l’egoismo. Freddo, imperturbabile e radioso. [...] Certo, la vita non ha significato. Ma nemmeno la morte. E questa è una delle cose più spaventose dell’universo di Lovecraft. La morte dei suoi eroi non ha alcun senso. Non porta a nessuna pacificazione. Non consente di arrivare a nessuna conclusione della storia. Implacabilmente, HPL annienta i suoi personaggi senza suggerire nulla di più dello smembramento di una marionetta».Il terrore dell’altro è terrore della natura, dell’umanità, e del Grande Altro trascendente. Il cielo di Lovecraft è oscuro. È peggio che vuoto: è popolato di un abissale orrore.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/noi-eredi-di-lovecraft-in-fuga-dal-mondo-per-lorrore-dellaltro-2671203427.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="una-filosofia-del-rifiuto-della-vita-che-ha-ispirato-true-detective" data-post-id="2671203427" data-published-at="1740354297" data-use-pagination="False"> Una filosofia del rifiuto della vita che ha ispirato «True Detective» Se H.P. Lovecraft è una sorta di Baudelaire portato all’estremo, non per questo la corsa verso il buio più profondo si esaurisce con lui. L’americano Thomas Ligotti (nato a Detroit nel 1953) ne è un degnissimo erede: più che per lo stile dei racconti per via della filosofia abissale che li pervade. La sua opera ha ispirato la prima e la quarta stagione di una serie televisiva di fenomenale successo, ovvero True Detective, creata da Nic Pizzolatto. Ligotti allarga ed esplora il buco nero spalancato da Lovecraft, e non ha bisogno di evocare un pantheon di entità maligne: l’orrore che egli disvela è la vita stessa degli uomini. Tutto ciò è particolarmente evidente in un libro intitolato La cospirazione contro la razza umana (edito dal Saggiatore), nel quale in fondo la cospirazione è auto organizzata dagli uomini stessi a proprio danno. Il volume è dedicato alla memoria di un personaggio misconosciuto e affascinante come l’oscurità, lo scrittore norvegese Peter Wessel Zapffe (1899-1990), la cui opera capitale è stata di recente pubblicata in Italia da Mimesis. Si intitola L’ultimo messia, risale al 1993 ed è uno Zarathustra più conciso e letale. Se Nietzsche annunciava la morte di Dio, Zapffe proclama l’inutilità dell’uomo e di fatto ne invoca la scomparsa. Lovecraft non si spingeva a tanto, ma al pari di Zapffe proponeva l’artificio come via di fuga. Il risultato è un pessimismo brutale, che sfocia nell’idea secondo cui, dopo tutto, i depressi sono probabilmente gli unici sani. Secondo Zapffe, la natura ha puntato troppo in alto: «Una specie è stata armata troppo pesantemente - il suo genio l’ha resa non solo onnipotente verso il mondo esterno, ma ugualmente pericolosa per sé stessa. La sua arma era come una spada senz’elsa o guardia, una lama a doppio taglio in grado di fendere qualsiasi cosa; ma chiunque l’abbia usata ha dovuto afferrarla per la lama, volgendo una delle estremità contro sé stesso». Zapffe vuole sollevare il velo della realtà e sotto vi trova soltanto disperazione: «La natura non risponde più: con l’uomo essa ha compiuto un miracolo, ma si è rifiutata di riconoscerlo. L’uomo ha perduto la propria cittadinanza nell’universo: ha mangiato dell’albero della conoscenza ed è stato bandito dal paradiso. Egli è potente nel suo mondo, ma maledice il suo potere, perché l’ha acquistato a prezzo dell’armonia spirituale, dell’innocenza, del conforto che provava nell’abbraccio della vita». La natura superandosi ha dotato l’uomo di una coscienza e questa coscienza è ciò che lo inchioda al dolore. «Mentre una piccola quantità di coscienza potrebbe aver concorso alla sopravvivenza durante un capitolo immemorabile della nostra evoluzione - cosi sostiene una teoria -, questa facoltà divenne abbastanza presto un agente sedizioso operante contro di noi», scrive Thomas Ligotti. «Zapffe conclude dicendo che è necessario fare del nostro meglio per ostacolare la coscienza o essa ci imporrà una visione troppo chiara di quanto non vogliamo vedere, che - come osservò il filosofo norvegese insieme agli altri pessimisti - è la “fratellanza dei sofferenti tra tutti i vivi”. [...] Il fatto che possiamo concepire il fenomeno della sofferenza, tanto la nostra quanto quella di altri organismi, è una nostra proprietà esclusiva in quanto specie pericolosamente cosciente. Sappiamo che c’è sofferenza, e dobbiamo agire contro di essa, e questo include minimizzarla “limitando artificiosamente la capacità della coscienza”». Ma il paradiso artificiale non basta: meglio per l’uomo è scomparire. Non per nulla Zapffe fu convinto militante antinatalista: «Imparate a conoscere voi stessi, siate infertili e lasciate la terra silenziosa dopo di voi», scriveva. Ecco la decadenza portata all’estremo: rifiuto della natura che diviene rifiuto della vita. La morale è semplice da cogliere: se il cielo è vuoto, che senso ha l’uomo? Nessuno. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/noi-eredi-di-lovecraft-in-fuga-dal-mondo-per-lorrore-dellaltro-2671203427.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="che-nostalgia-il-corteggiamento-nellera-woke" data-post-id="2671203427" data-published-at="1740354297" data-use-pagination="False"> Che nostalgia il corteggiamento nell’era woke «Corteggiare una donna vuol dire inseguirla finché questa ti acchiappa» afferma Marcel Achard, che esplorò i sentimenti dal palcoscenico alla pagina scritta. E sarebbe un’exergue aggiuntiva per Addio, cavaliere! - Filosofia e destino del corteggiamento, di Cesare Catà, che spicca nel rumore di fondo con cui i media fanno della contemporaneità un blob. Si ha una sorta di manuale per rimodulare la scansione e la dinamica dei sentimenti, come può farlo quello che oggi si definisce un «uomo di comunicazione». Quale è Catà, performer teatrale, filosofo, osservatore a trecentosessanta gradi. Scrive nella prefazione: «La mia tesi è che il corteggiamento - nell’accezione che proverò a chiarire e proporre - possa darci un orizzonte unico e luminoso per condividere parte del nostro passaggio terrestre con una persona che ci attrae, nonché per aver cura delle relazioni tra donne e uomini nel momento più entusiasmante e vulnerabile di tale passaggio: cioè quando siamo reciprocamente attratti da una forza misteriosa che porta le nostre esistenze a mescolarsi». Stendhal dedicò all’argomento uno dei suoi volumi più rappresentativi, al di fuori dei romanzi, Dell’amore, dove si legge un passo omologo a quello di Catà: «Ci sono due disgrazie al mondo: quella della passione contrastata e quella del vuoto assoluto. Con l’amore, sento che esiste a due passi da me una felicità immensa e al di là di tutti i miei desideri, che non dipende che da una parola, da un sorriso». Catà costruisce la sua escursione nel corteggiamento con uno schema paranarrativo. Parte da una situazione referenziale. Trovarsi in un pub di frequentazione abituale, a dividersi fra la lettura di un libro e il ristoro di una birra. Quand’ecco irrompere quello che Freud ha definito l’Unheimlich, il perturbante, il «sinistro» capace di sconvolgere l’ordinarietà delle cose. In questo caso la perturbante. Ha la consistenza di una ragazza che va a sedersi dall’altro capo del bancone. «Con un sorriso cortese ordina un cocktail al barman e, nel farlo, si scosta i ricci rossi dalla fronte reclinando leggermente la nuca all’indietro, un gesto di rara grazia simile al passo iniziale di una danza; sul volto pallidissimo, ricamato di lentiggini, gli occhi le palpitano di un verde che non immaginavo potesse esistere in natura». Il narratore diventa subito qualcos’altro dal protagonista di un racconto. Catà ne fa il meme della sua analisi: «All’interno dell’infinita gamma di risposte psicocomportamentali che si apre per il soggetto desiderante allorquando questi è attratto da un altro soggetto, se ne pone una peculiare, affascinante, strana, ardua e preziosissima, la quale attraversa, caratterizzandole, le epoche della storia dell’uomo: il corteggiamento». Di qui in poi, Catà procede per scomposizione delle fasi. A partire da un abbrivio antropologico: «Perché proprio lei? Perché lei e non un’altra, o un altro? Si tratta di ciò che Roland Barthes, in Frammenti di un discorso amoroso, chiama il “grande énigme dont je ne saurai jamais la clef”, “il grande enigma che mai si saprà decifrare”. Quale dinamica cognitiva si innesca, nel momento in cui un umano è attratto dalla forma di un altro essere della sua specie?». Le risposte sono già stampate nella Bibbia dei sentimenti. O meglio, nel territorio illuminato dall’astro semiotico di Roland Barthes, che concilia prassi e spiritualità nel fattore sfuggito a molti di quanti si erano occupati dell’amore per secoli. Il codice. O meglio il processo comunicativo dell’attrazione. Non potevano mancare, dunque, nel testo di Catà le citazioni da Frammenti di un discorso amoroso, che contiene più suggestioni di tanto immaginario sul tema. Barthes, da omosessuale, ha la vista d’insieme che manca a uomini e donne. La sua condizione lo indirizza il più delle volte verso l’amore impossibile. Il semiologo francese, però, si muove in una società avanzata. Quindi può liberamente divagare sullo sviluppo comunicativo, espressivo ed interpretativo dell’amore. Pure, il suo accento va sempre sulla tensione del soggetto verso l’oggetto, di chi intraprende l’azione sentimentale rispetto a chi, spesso inconsapevolmente, la subisce. È il repertorio di Catà, che consegna un pamphlet irrinunciabile, pieno di rimandi bibliografici ad opere consimili, ma prive del brio di cui è capace un quarantenne post-moderno bisognoso di ritrovare il cavalierato, la galanteria e la dolcezza di tempi non inquinati dal woke, dal #metoo e dai cascami della deriva occidentale.

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 24 febbraio con Carlo Cambi

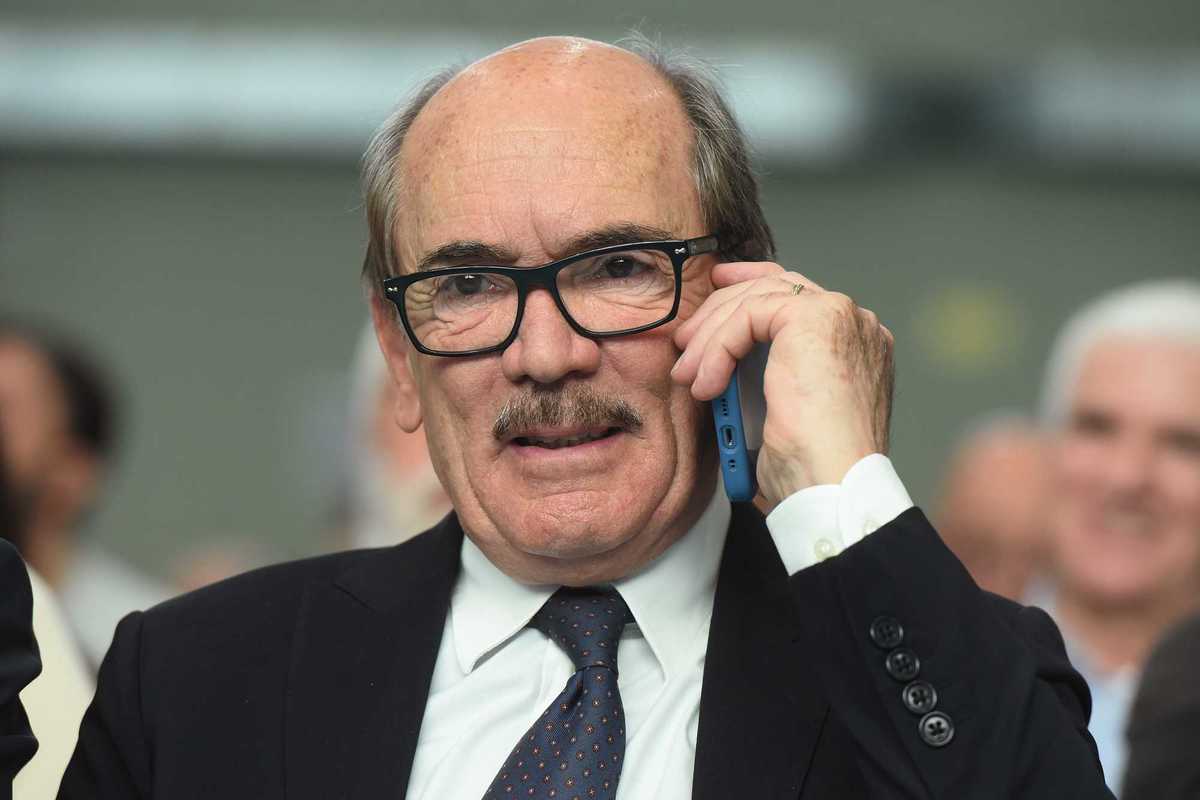

Federico Cafiero de Raho (Imagoeconomica)

La relazione approvata ieri in Commissione antimafia è un atto d’accusa per Federico Cafiero de Raho, ex capo della Procura nazionale antimafia ora parlamentare pentastellato e vicepresidente proprio della Commissione (ieri assente). La relazione, di 202 pagine, che analizza anche il materiale recuperato dalle due inchieste giudiziarie (della Procura di Perugia e poi di quella romana) che si sono concentrate sull’ex pm della Procura nazionale antimafia Antonio Laudati e sul luogotenente della Guardia di finanza che coordinava il gruppo Sos (le Segnalazioni di operazioni sospette che provenivano dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, ndr), Pasquale Striano, aggiunge che «il deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell’ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la Direzione nazionale antimafia in quegli anni». La relazione non descrive un contesto di «inconsapevolezza» né di «mera superficialità». Al contrario, parla di «un protagonista» che avrebbe «adottato o controfirmato provvedimenti organizzativi riguardanti la gestione delle Sos», e che dunque sarebbe stato «pienamente consapevole delle prassi irregolari in uso nel suo ufficio, delle vulnerabilità del sistema e dei vantaggi operativi che tali vulnerabilità gli garantivano in termini di libertà, elasticità e possibilità di intervento in fatti di forte impatto pubblico e oltremodo sensibili politicamente». Ai commissari della maggioranza devono essere tornate in mente le chat dell’era Palamara. Nel luglio 2017, dopo la bocciatura per la Procura di Napoli assegnata a Giovanni Melillo, l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti scriveva a Luca Palamara: «Cerchiamo adesso di salvare il soldato De Raho. Il risultato in qualche modo lo consente». Pochi mesi dopo, il Csm lo nomina procuratore nazionale antimafia. Palamara avvisa Minniti: «Votato De Raho cinque voti, Scarpinato (anche lui diventato parlamentare pentastellato, ndr) 1». Risposta: «Eccellente. Grazie». Le chat raccontano anche un pressing diretto. Il 24 luglio 2017 de Raho scrive a Palamara: «Caro Luca sono in piazza Esedra… Ma vieni fuori o ci sentiamo per telefono?… Scusa Luca a che punto siete?… Luca ti aspetto per parlare con te… so che è finita la Commissione». E ancora: «Tieni conto che sono in piazza Esedra da quasi due ore. Non è tanto l’attesa quanto l’immagine che due autovetture blindate possono dare in questa piazza». E a provare che il pressing di de Raho fosse noto c’è un messaggio del consigliere di Area Valerio Fracassi a Palamara: «Cafiero batte il Csm palmo a palmo a caccia di voti. Non va bene e rischia di farsi male. Ha visitato i laici che pensa siano incerti». D’altra parte, la riflessione finale della Commissione è questa: «Non sull’identità di ipotetici mandanti, ma sulla presenza di una struttura permeabile e vulnerabile nella quale interessi ulteriori, non identificati nelle indagini, esterni o sovraordinati rispetto all’azione materiale realizzata da Striano, potrebbero aver trovato vantaggio nell’illecita sottrazione e circolazione di informazioni sensibili». Il Gruppo Sos, coordinato da Laudati, non era «un elemento periferico o marginale della Direzione nazionale antimafia», ma «uno strumento fondamentale di analisi finanziaria e informativa di grande rilevanza». Il suo funzionamento, sostiene la maggioranza, era «ben noto al procuratore nazionale», perché «gli appunti e gli atti di impulso prodotti dal gruppo di lavoro raggiungevano sistematicamente la sua scrivania». La conclusione è netta: «il procuratore nazionale antimafia sapeva, ed è difficile sostenere il contrario». La relazione parla di «tolleranza verso prassi illegittime o anche illecite» e di «assenza totale di controlli effettivi». Non come un incidente imprevisto, ma come «una precisa e consapevole scelta gestionale che consentiva al vertice della Dna di operare entro un perimetro privo di vincoli procedurali stringenti». Una frase pesa più delle altre: «La permeabilità del sistema, più che un errore, fu una condizione che de Raho considerò funzionale». Quando «il controllo è debole la discrezionalità diventa ampia». E «lo spazio per interventi orientati aumenta in conseguenza». La relazione definisce «emblematiche» le vicende relative agli atti di impulso sulla Lega Nord. Il quadro è riassunto così: il Gruppo Sos e Laudati «avevano predisposto un atto di impulso attingendo a Sos non matchate dai sistemi, su fatti e materie che esorbitavano dalla competenza della Dna»; il procuratore aggiunto Giovanni Russo «alza le spalle; de Raho rimbrotta tutti, ma firma l’atto di impulso». L’atto viene «mandato a quattro Procure distrettuali, tra le quali Milano». Dopo il pasticcio, «nessuna conseguenza, nessuna sanzione, nessuna nuova disposizione organizzativa interna», ma solo «un invito rivolto alla Direzione investigativa antimafia a non trasmettere più Sos che non fossero di competenza della Dna». La seconda vicenda è quella che coinvolge Armando Siri. De Raho, ricostruisce la maggioranza, «pur non richiedendone direttamente l’invio, di fatto ha indotto gli organi investigativi, ed in particolare la Dia, a trasmettere una segnalazione di operazione sospetta non di interesse Dna». Ne nasce «un atto di impulso a carico di un sottosegretario in carica [… ], scarno, diverso dagli altri, originato da notizie apprese dalla stampa», per «ipotesi di reato estranee alla competenza della Dna (corruzione)». Viene inviato «a una Procura (Roma) che stava già procedendo», mentre per la stessa Sos «stava già procedendo un’altra Procura ancora (Milano), per reati anch’essi estranei al perimetro di competenze della Dna (riciclaggio)». Il flusso informativo della vicenda Siri è definito come «caratterizzato da elementi sintomatici di un funzionamento altamente compromesso». Il sistema, secondo la Commissione, «consentiva agevolmente una gestione orientata e selettiva dei dossier». Non un episodio isolato, ma «il paradigma di un modo di operare». Il vertice «disponendo di un sistema informativo senza barriere, poteva imprimere direzioni, sottolineature, tempi e priorità». E la relazione sottolinea che quel sistema produceva effetti «prevalentemente orientati verso lo stesso spettro politico (i partiti di centro destra e la Lega Nord in particolare)». C’è poi un ultimo passaggio, altrettanto pesante. Le risultanze mostrano che, «nonostante la sua funzione apicale, la gravità e natura oggettivamente irrituale delle condotte emerse, l’approfondimento investigativo nei suoi confronti è stato sorprendentemente minimo, quasi formale». Le escussioni sono descritte come «caratterizzate da un profilo di incongruità e superficialità», «prive di contestazioni puntuali» e senza «qualunque efficace tentativo di verificare l’effettivo grado di conoscenza, o anche di prevedibile conoscibilità, delle condotte illecite occorse». La conseguenza è definita «paradossale»: si è finito per «sottrarre alla ricostruzione proprio l’anello apicale di quel sistema». E ancora: «L’indagine (giudiziaria, ndr) non ha valutato la gravità intrinseca dei comportamenti del procuratore nazionale». Il risultato: «Questo deficit istruttorio ha di fatto lasciato in ombra il ruolo centrale del vertice dell’ufficio e ha impedito di cogliere appieno la portata sistemica della gestione tossica, e complice, che aveva caratterizzato la Dna in quegli anni». Nel capitolo dedicato agli «accessi illeciti in concorso con i giornalisti», la relazione entra in un terreno ancora più delicato: il rapporto tra chi estrae i dati e chi li pubblica. Il punto di partenza è la denuncia del ministro Giudo Crosetto. La relazione ricostruisce la sequenza: accessi alle banche dati, pubblicazione degli articoli, apertura del fascicolo. E sottolinea la coincidenza temporale tra le consultazioni e l’uscita dei pezzi. Il tutto viene inserito nel quadro più ampio del «traffico organizzato di dati informatici». Il nome di Emiliano Fittipaldi compare in questo contesto, come firma del quotidiano Domani che aveva pubblicato gli articoli oggetto di denuncia. Il generale della Guardia di finanza Umberto Sirico, invece, viene indicato come un «punto di passaggio obbligato dell’analisi». Non «un semplice superiore gerarchico», ma «un riferimento costante» della parabola di Striano, il luogotenente delle Fiamme gialle attorno al quale ruota l’inchiesta giudiziaria. Il rapporto, ricostruito dai messaggi sul cellulare del militare, avrebbe assunto «i tratti di una vera e propria sponsorizzazione interna». Sirico «accompagna e favorisce il percorso di Striano» e ne avrebbe curato l’inserimento «nel punto esatto dell’organigramma che consentiva la massima libertà operativa e il pieno accesso alle banche dati». Una scelta «non casuale», ma «l’esito di un percorso costruito, calibrato e orientato». Nei messaggi sarebbe emersa la formula chiave della «carta bianca». Una espressione che, secondo la relazione, descrive «la totale assenza di limiti» per Striano. Ma «il profilo ancora più delicato», stando ai commissari della maggioranza, sarebbe da rintracciare nella responsabilità dei vertici generali del Corpo, a partire dall’allora comandante generale Giuseppe Zafarana. Il suo compito non era conoscere ogni singola operazione, ma «garantire che l’architettura complessiva del sistema di sicurezza funzioni». Eppure, dalle sue dichiarazioni rese l’11 dicembre 2024 davanti alla Procura di Perugia emerge, secondo la relazione, «una divaricazione difficilmente accettabile» tra il livello di responsabilità previsto dalla legge e l’azione concreta svolta. Ancora più grave, per la Commissione, il fatto che, pur in presenza di «evidenti e note fughe di notizie in materia di Sos», il comandante generale non abbia attivato «alcun doveroso meccanismo di verifica interna». Le opposizioni rispondono con due relazioni di minoranza. Una è a firma Cinque stelle. L’altra è unitaria: Pd, M5s, Avs e altri. Secondo la minoranza, nel testo approvato c’è una «indebita sovrapposizione con l’indagine della magistratura» che mette in discussione «la separazione dei poteri» e «l’indipendenza del potere giudiziario». Per l’opposizione è «un tentativo di colpire prerogative e credibilità di un parlamentare eletto dal popolo», che «si è sempre caratterizzato per l’impegno costante e riconosciuto contro le organizzazioni mafiose e per la legalità». Al di là delle considerazioni politiche, la relazione della maggioranza fotografa una stagione della Direzione nazionale antimafia. Per fortuna archiviata.

Continua a leggereRiduci

La Scientifica a Rogoredo sul luogo dell'omicidio (Ansa)

Le polemiche, infatti, non si fermano allo scudo penale per poliziotti e carabinieri, provvedimento di cui la sinistra chiede il ritiro dopo la messinscena di Rogoredo, ma si usa il caso per sostenere che una magistratura sottomessa non sarebbe mai riuscita a scoprire le menzogne di Cinturrino.

Ovviamente si tratta di balle, così come una balla colossale è che con lo scudo penale l’agente l’avrebbe fatta franca. Innanzitutto, cominciamo col dire che non esiste alcun scudo penale. Basta infatti leggere il decreto Sicurezza per rendersene conto. Nessuno parla di una immunità da offrire a chi indossa una divisa. E nessuno ha ipotizzato di concedere alla polizia una licenza di picchiare, sparare o tanto meno di uccidere. Semplicemente per decreto il governo ha provato a introdurre una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati, per evitare quello che in genere chiamiamo «atto dovuto». Ci sono scontri di piazza e qualche manifestante si fa male, come accaduto a Pisa tempo fa? Le forze dell’ordine finiscono sul banco degli imputati, cioè nel registro degli indagati: prima ancora che siano accertati i fatti. Il provvedimento dell’esecutivo prova a ovviare a questo problema, che per poliziotti e carabinieri significa comunque dover ingaggiare un legale e sopportare le spese della difesa. Come? In presenza di una causa di giustificazione, il pm procede con l’annotazione preliminare in un modello separato, consentendo comunque alla persona iscritta la possibilità di farsi assistere da un avvocato e dai suoi collaboratori. Si tratta di un alleggerimento della posizione che funziona solo se sono evidenti le cause che hanno giustificato il comportamento della persona, con l’obbligo per il pubblico ministero di procedere in tempi celeri. Questo è uno scudo? Non mi pare. E infatti i primi a non essere particolarmente contenti sono i poliziotti, che all’immunità non puntano, mentre invece tengono molto a vedersi garantite le spese legali a carico dello Stato, perché ora, per indagini avviate a seguito dell’esercizio delle funzioni di polizia, devono pagare l’avvocato di tasca loro.

Ma se il problema dello scudo penale che non c’è è usato strumentalmente dopo il caso Cinturrino, la vera arma impropria impugnata dalla sinistra è il No al referendum, le cui argomentazioni a quanto pare si sono rafforzate proprio a seguito del caso di Rogoredo.

La riflessione dei compagni poggia sul seguente ragionamento. Sono stati i magistrati a scoprire la messinscena di Cinturrino. La riforma della giustizia sottomette i magistrati. Ergo, al referendum bisogna votare No. In realtà, l’argomentazione non sta in piedi. Per prima cosa perché a dubitare della versione fornita dall’agente omicida sono stati i colleghi della squadra mobile, che da subito hanno indagato sulla vicenda. Certo, portando le risultanze al pm, ma le testimonianze e i rilievi li hanno raccolti altri agenti. Seconda obiezione: se anche fosse stata in vigore la riforma della giustizia, con la separazione delle carriere, i poliziotti non avrebbero fatto il loro lavoro indagando sul conto di Cinturrino? E non sarebbero comunque stati obbligati a riferire al pubblico ministero? Ovviamente sì. Dunque, che cosa c’entra la riforma con i fatti di Rogoredo? Per conto mio, c’entra solo per un motivo: il poliziotto che ha ucciso il giovane Mansouri è stato arrestato e cacciato dalla polizia e – sono certo - pagherà caro il suo debito con la giustizia. I magistrati che arrestano innocenti e talvolta nascondono le prove a discarico degli indagati invece non pagano mai e possono continuare non solo a fare ciò che facevano, ma addirittura l’unico rischio che corrono è di vedersi promossi. Lo so che ora direte che di qua c’è un funzionario dello Stato che si è rivelato un assassino e di là un funzionario dello Stato che ha sbagliato. Ma io non chiedo gli arresti per chi non ha ucciso ma ha «solo» commesso un errore grave: chiedo tuttavia che l’Alta corte disciplinare istituita dalla riforma della giustizia lo giudichi senza sconti. I medici del Monaldi che con Domenico hanno fallito il trapianto di cuore pagheranno. Perché il magistrato che rovina la vita a un innocente non deve pagare?

Continua a leggereRiduci