Dalla Seconda guerra all'Urss: l'altra vita delle navi militari italiane

I trattati di pace del 1947 decisero la spartizione del naviglio da guerra italiano tra i vincitori. Gran parte della flotta fu divisa tra la Francia e l'Urss. La storia delle navi che cambiarono bandiera.

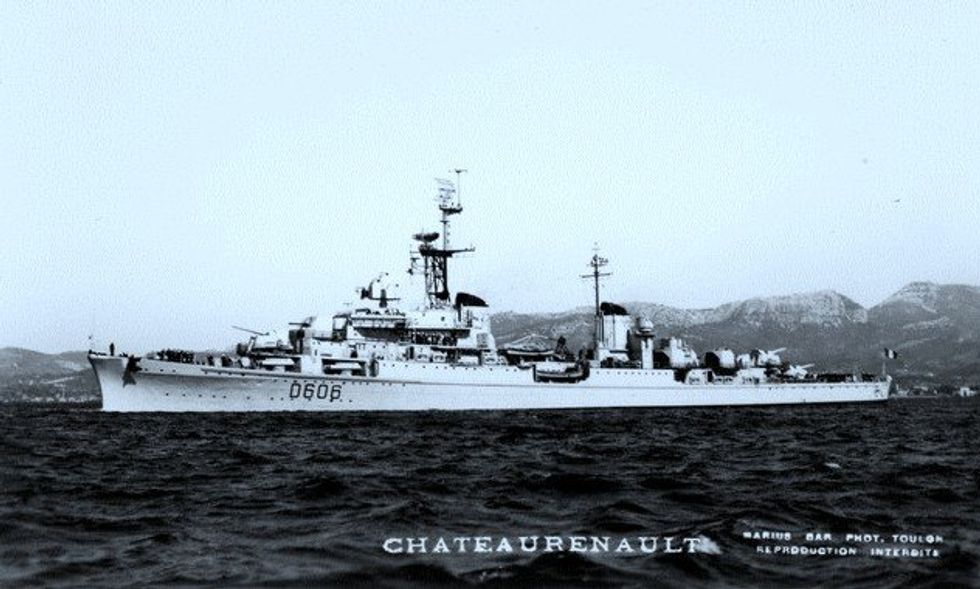

L’armistizio dell’ 8 settembre 1943 fu una catastrofe per la Regia Marina, così come per l’esercito italiano e la popolazione. Alla tragedia del conflitto si sarebbe aggiunta in quei drammatici mesi anche la ferita profonda della guerra civile in un Paese spaccato in due con l’occupazione tedesca al Nord e dilaniato dalle incursioni aeree degli Alleati che avanzavano lungo la penisola dopo lo sbarco in Sicilia del luglio precedente. Già il giorno seguente l’annuncio della resa italiana, gli ex alleati tedeschi colpivano duramente il naviglio italiano. La più grave delle perdite fu quella della corazzata «Roma», colata a picco con 1393 vite umane dopo essere stata colpita dalle prime bombe teleguidate della Luftwaffe al largo della costa settentrionale della Sardegna. Poco dopo la stessa sorte toccò ai cacciatorpediniere «Antonio Da Noli», «Ugolino Vivaldi» e «Impetuoso» ed alla torpediniera «Pegaso», affondate nelle ore immediatamente successive all’8 settembre. A differenza di altri corpi militari, la Regia Marina rispose in modo più lineare di fronte allo sbandamento seguito all’armistizio, sia per il buon funzionamento dei collegamenti tra i reparti che per la presenza sostanziale di alti ufficiali di fede monarchica, i quali concordarono sull’appoggio al Regno del Sud e alla consegna del naviglio nei porti controllati dagli Alleati. Non mancarono anche in questa drammatica scelta episodi dolorosi tra gli ufficiali che non riuscivano a reggere il peso degli eventi che li avevano travolti, come nel caso di Carlo Fecia di Cossato, eroe della guerra sottomarina, suicidatosi il 27 agosto 1944 in seguito alla notizia che le navi italiane sarebbero state consegnate agli Alleati senza che il governo del Sud e del Luogotenente regio Umberto II potessero deciderne la sorte. Al termine della guerra, dopo un periodo di co-belligeranza di parte della forza navale italiana, il naviglio era stato pesantemente ridotto e disarmato nei porti italiani controllati dagli Anglo-americani. Dopo il maggio del 1945 erano rimaste nell’arsenale solo tre corazzate: L’«Andrea Doria», la «Caio Duilio» e la «Giulio Cesare» mentre solo 9 erano gli incrociatori superstiti, tra cui l’«Attilio Regolo», «Scipione Africano» e il «Pompeo Magno» tra i più moderni. La sorte di queste navi si decise durante le sedute che portarono ai trattati di pace del 1947. La decisione finale fu quella di destinare gran parte della forza navale della ex Regia Marina quale riparazione di guerra ai Paesi vincitori. L’Inghilterra e gli Stati Uniti rinunciarono sin dall’inizio alla propria parte, decisione presa anche per la collocazione ormai sicura dell’Italia nell’orbita di influenza occidentale (nel 1949 sarebbe nata la Nato). Tutt’altro atteggiamento ebbero la Francia (per gli eventi legati all’attacco italiano del giugno 1940) e l’Unione Sovietica. Furono questi due Paesi a spartirsi la maggior parte delle navi da guerra italiane. Parigi pretese due tra i migliori incrociatori superstiti, l’«Attilio Regolo» e il «Scipione Africano». L’«Attilio Regolo», che aveva partecipato al tentativo di salvataggio dell’equipaggio della corazzata «Roma» durante l’attacco tedesco del 1943, era stato varato nei cantieri OTO di Livorno nel 1940. Dopo aver combattuto nel canale di Sicilia, all’indomani dell’armistizio e del tentato salvataggio della «Roma» la nave fu internata a Porto Mahon sull’isola di Minorca per poi raggiungere Taranto verso la fine della guerra, nel gennaio 1945. Nel luglio del 1948 l’incrociatore fu rinominato «R4» e destinato alla Marina francese, che lo ribattezzò «Chateaurenault»( in onore di François-Louis Rousselet, marchese di Châteaurenault) nel porto di Tolone, dove arrivò battendo la bandiera della marina mercantile italiana. Con il numero di identificazione D-606 l’ex incrociatore italiano fu assegnato alla Flotta Atlantica con base a Brest, in Bretagna. Riammodernato negli anni Cinquanta, fu accantonato nel 1962 e utilizzato come nave bersaglio fino al 1969. L’anno successivo tornò per l’ultima volta a solcare le acque italiane, dove fu smantellato nei cantieri della Spezia.

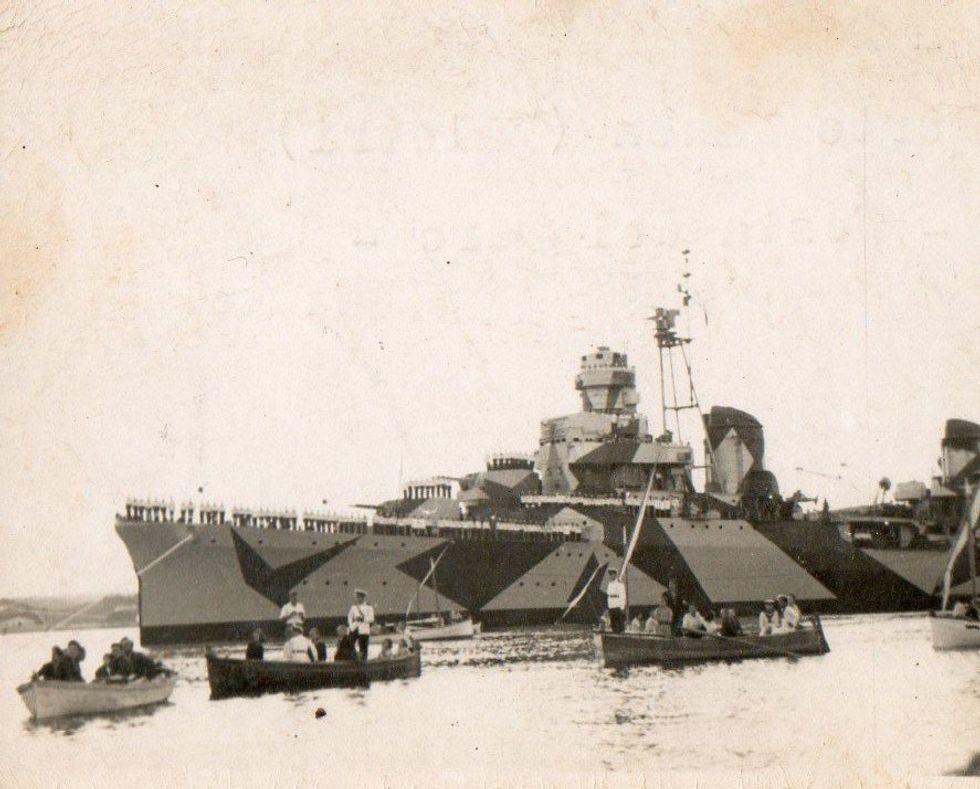

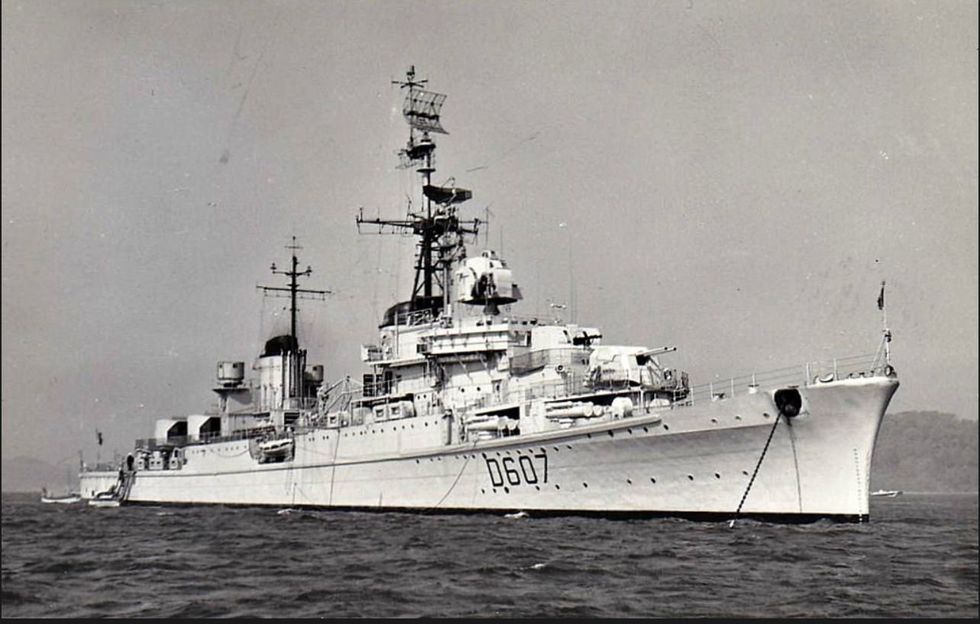

Il secondo incrociatore preteso dai francesi fu il «Scipione Africano». Anch’esso varato a Livorno nel 1939, si era distinto in un’azione contro alcune motosiluranti britanniche che lo avevano attaccato nel canale di Sicilia. Equipaggiato da un radar Ec-3 Ter «Gufo» di ultima generazione, era stato in grado di colpire le navi nemiche con successo. All’armistizio l’incrociatore si diresse verso Pescara, e ad Ortona imbarcò la famiglia reale italiana per scortarla fino a Brindisi. Nell’agosto 1948 la nave, con la sigla provvisoria «S7» seguì la medesima sorte della gemella «Attilio Regolo». Nel porto di Tolone fu requisita dalla marina francese che la ribattezzò «Guichen» (D-607) e destinato, dopo lunghi lavori di ammodernamento, alla base tunisina di Biserta, per ricongiungersi in seguito con l’«Attilio Regolo» a Brest. Accantonato nel 1963, fu utilizzato come piattaforma galleggiante dalla scuola di Marina per poi essere demolito in Francia nel 1982, oltre 40 anni dopo il suo varo.

La Grecia ebbe in riparazione una sola nave italiana, l’«Eugenio di Savoia». Incrociatore della classe «condottieri», era stato costruito a Genova Sestri nel 1933 dall’Ansaldo. Si era distinto nel 1942 durante lo scontro navale nelle acque del Mediterraneo passato alla storia come «battaglia di mezzo giugno» ed aveva affondato due navi, una inglese (Hms «Bedouin») e l’altra americana (la nave petroliera «Kentucky»). Colpito più volte da incursioni aeree alleate durante il conflitto, l’incrociatore partì da la Spezia dopo l’armistizio assieme alla corazzata «Roma» e riuscì a raggiungere Malta battendo il lutto sui pennoni. Internata ad Alessandria D’Egitto, urtò una mina nel tragitto che la riportava a Taranto verso la fine della guerra e fu danneggiata. Per questo motivo fu ceduta alla Marina greca (Polemikò nautikò) più tardi rispetto alle altre navi italiane. Lasciò l’Italia solo nel giugno del 1951 con le insegne mercantili e la sigla provvisoria «G2» e in Grecia fu ribattezzata «Elli», dove servì a Corfù e fu disarmata nel 1965. Prima dello smantellamento avvenuto nel 1973, fu usata come carcere galleggiante dal regime dei Colonnelli.

Fu l’Unione Sovietica a rivendicare il maggior numero di navi italiane come risarcimento per la campagna di Russia del 1942-43. L’elenco delle imbarcazioni fu nutrito e comprendeva anche mezzi leggeri da assalto (Mas), oltre a sommergibili e naturalmente navi da battaglia. Gran parte della flotta ceduta a Mosca passò per il porto di Valona, in Albania, in quanto le clausole armistiziali (prodromo della successiva Guerra Fredda) vietavano il transito attraverso il Bosforo a navi militari di nazioni che non avessero uno sbocco sul Mar Nero. In molti casi le navi destinate alla Russia furono guidate da personale civile nel trasferimento verso l’Albania. Qui venivano prese in consegna dal personale sovietico e trasferite a Odessa.

Le prede di guerra destinate all’Urss decimarono la flotta italiana residua, e tra le più importanti vi furono l’incrociatore «Giulio Cesare», l’omologo «Artigliere» (già «Camicia nera», che fu il primo ad essere consegnato alla Marina sovietica), i sottomarini «Marea» e «Nichelio», l’incrociatore leggero «Duca d’Aosta», le torpediniere «Animoso» , «Fortunale» (che dopo aver affondato un sommergibile britannico durante la guerra fu a sua volta affondata da un missile durante un esercitazione sul Mar Nero nel 1959), «Ardimentoso» (varato nel 1942 e una delle navi più recenti dell’ex Regia Marina)e il cacciatorpediniere «Fuciliere» (anch’esso parte dei soccorsi alla corazzata «Roma» il 9 settembre 1943 e requisito in seguito alle Baleari).

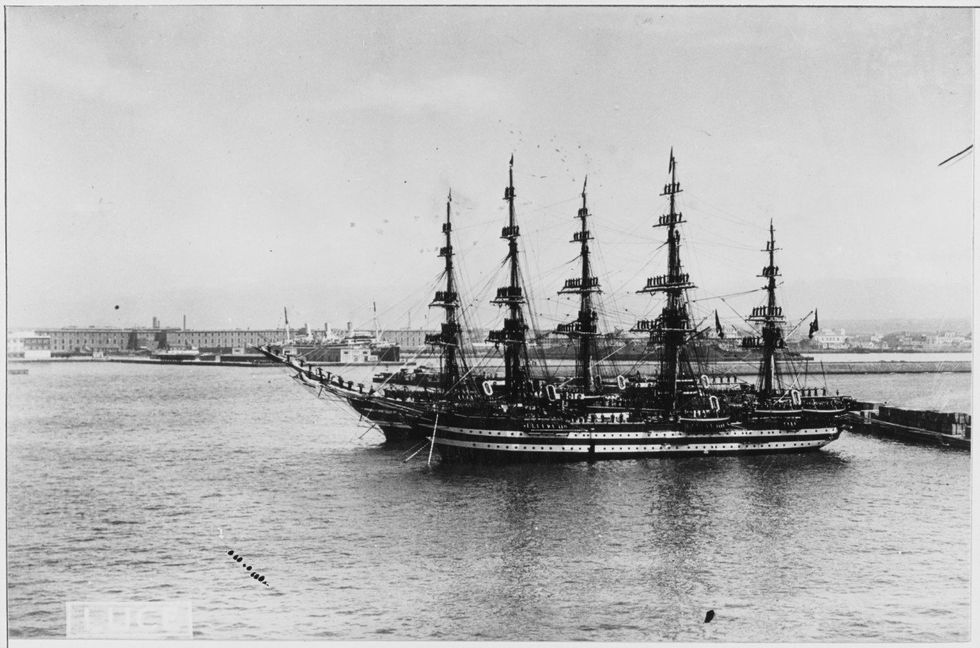

Tra le imbarcazioni militari italiane requisite dai sovietici, meritano un approfondimento le storie di due di esse, la corazzata «Giulio Cesare», già elencata precedentemente, e il veliero «Cristoforo Colombo», gemello della «Amerigo Vespucci», ancora oggi orgoglio della Marina Militare italiana e famosa in tutto il mondo.

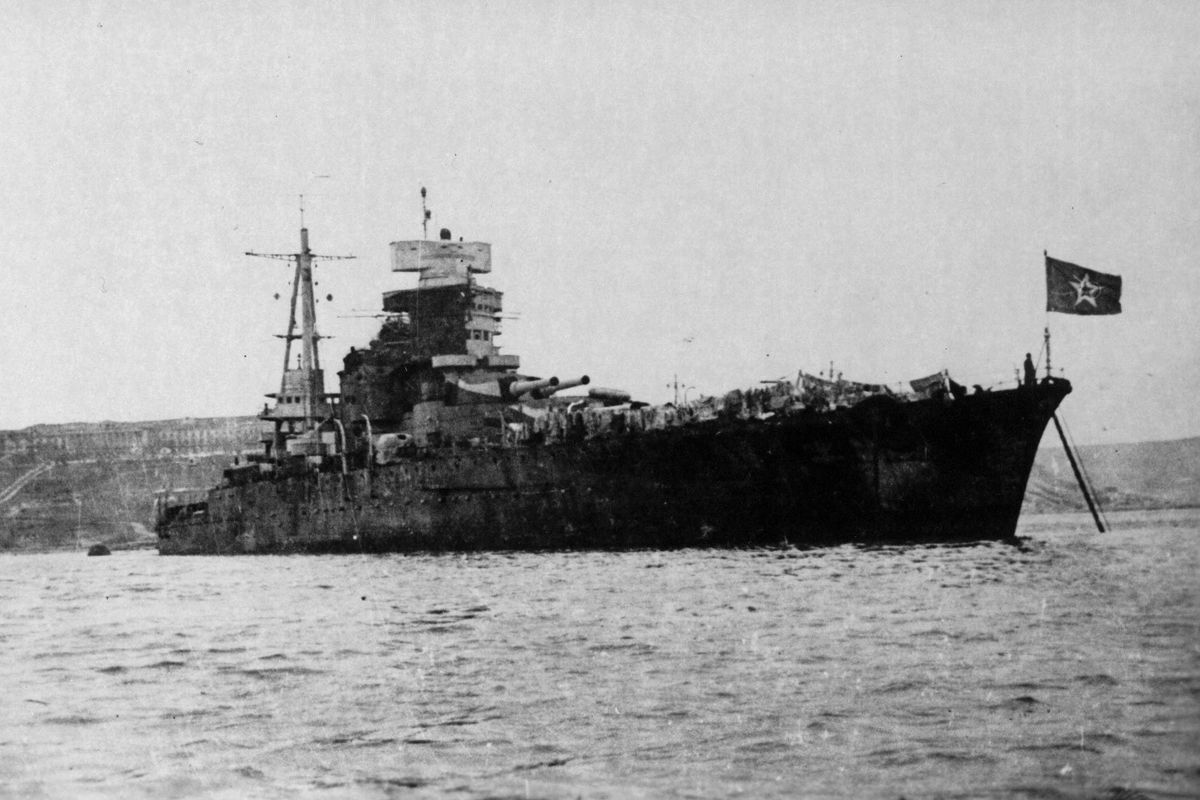

Il «Giulio Cesare», nave da battaglia della classe «dreadnought», aveva visto due guerre. Varato nel 1914 nei cantieri Ansaldo di Sestri Ponente, fu impiegato soprattutto nel secondo conflitto mondiale dopo essere stato sottoposto a importanti lavori di ammodernamento negli anni Trenta. Nel 1942 la nave prese parte ai combattimenti nel Mediterraneo a Capo Teulada e Punta Stilo, dove fu danneggiata. All’armistizio fu tra le imbarcazioni cedute all’Urss e partì nel 1949 da Augusta passando da Valona per Sebastopoli, dove con il nome «Novorossiysk» fu destinata ad attività addestrative a causa dell’età avanzata della nave. Tuttavia, l’ex nave da battaglia fece parlare di sé in piena Guerra fredda, a un decennio dalla fine del suo servizio nelle Regia Marina. Il 28 ottobre 1955 la nave saltò in aria mentre si trovava nelle acque di Sebastopoli. Sui 1.500 marinai impegnati nell’attività addestrativa, 600 morirono sul colpo. Si trattava del più grave incidente mortale occorso alla Marina dalla fondazione dell’Urss. In Italia e in Occidente la notizia trapelò soltanto nel 1957, rivelata da un testimone riparato successivamente in Germania Ovest. La versione ufficiale divulgata dalle autorità russe parlò degli effetti dell’urto accidentale contro una mina posata dai tedeschi durante la guerra. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, il «fantasma» del «Giulio Cesare» si manifestò nuovamente nel mondo totalmente cambiato. Sulla stampa italiana e internazionale nacque una vera e propria teoria del complotto. Lo storico Nikolaj Cherkasin in uno scritto del 1992 accusò gli italiani di aver organizzato un attentato per vendicarsi dell’onta subita per la requisizione del «Giulio Cesare» e delle altre navi preda di guerra. Cherkasin, facendo leva anche sulla coincidenza della data dell’incidente del 1955 (era il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma) tirò in ballo un gruppo di ex incursori di Marina reduci di guerra. Secondo lo storico russo l’organizzatore dell’attentato sarebbe stato l’ammiraglio Gino Birindelli, amico personale dell’eroe elbano Teseo Tesei e organico alla Decima Mas durante la guerra. Dopo l’armistizio, per la sua forte fede monarchica, Birindelli appoggiò il governo Badoglio e proseguì il servizio nella Marina anche dopo la fine del conflitto. Secondo le indiscrezioni trapelate da fonti ex sovietiche l’incursore, assieme ai vecchi commilitoni Ferraro, Toschi e Volk, avrebbe replicato le azioni di sabotaggio nelle quali si era distinto durante la guerra (quando manovrava a pelo d’acqua i siluri a lenta corsa) sullo scafo del «Novorossiysk». Ancora in vita nel 1992, Birindelli rispose alle illazioni negando ogni responsabilità nella tragedia dell’ex corazzata italiana. Intervistato dalla stampa, l’ammiraglio ormai a riposo argomentò la propria difesa asserendo che nel 1955 le difficoltà logistiche nell’attraversare la Cortina di Ferro e la assoluta indisponibilità di mezzi e armi da assalto all’epoca dei fatti escludevano ogni ipotesi dì sabotaggio alla nave che fu italiana.

Il veliero «Cristoforo Colombo» era una nave meravigliosa. Varata nell’aprile del 1928 a Castellammare di Stabia, era dotata di tre alberi che sostenevano 26 vele. Era molto simile alla «Amerigo Vespucci» (anche se le due navi differivano per alcuni aspetti costruttivi) e fu impiegata presso l'Accademia Navale di Livorno come nave scuola, in grado di ospitare 400 uomini di equipaggio. Durante tutti gli anni Trenta veleggiò per il Mediterraneo addestrando centinaia di aspiranti ufficiali di Marina, suscitando l'ammirazione ad ogni passaggio a vele dispiegate. Durante la guerra rimase a Venezia e dalla città lagunare, alla data dell'armistizio, raggiunse Brindisi incolume. Il veliero fu preteso dai sovietici assieme alle altre navi da guerra. Fu attorno a quel legno elegante che si concentrarono nei mesi antecedenti la cessione le proteste di molti uomini di Marina e lo sdegno per una richiesta che veniva considerata come umiliante. Fu necessario proteggere la «Cristoforo Colombo» dai temuti tentativi di sabotaggio e per questo fu continuamente sorvegliata dagli uomini della Marina militare. I timori furono confermati quando le forze dell'ordine arrestarono un gruppo di giovani sorpreso a trasportare tritolo con l'intenzione di far saltare in aria il veliero. Si trattava di un nucleo di esponenti di estrema destra tra cui figurava anche il futuro esponente di Ordine Nuovo Clemente Graziani, poi indagato e infine prosciolto per l'assassinio del giudice Vittorio Occorsio. Nonostante le proteste e i tentativi di sabotaggio, la nave lasciò le acque italiane salpando da Augusta alla volta di Odessa dove il 2 marzo 1949 ammainò per sempre il tricolore. La «Cristoforo Colombo» fu ribattezzata «Danaj» (Danubio in russo) e destinata a compiti addestrativi nel porto di Odessa. Nel 1961 al posto di essere restaurata subì la violenza di essere disalberata e utilizzata per l'umile compito di trasporto legname. Fu proprio il materiale facilmente infiammabile che portava in stiva a decretarne la fine, quando un incendio scoppiato a bordo la danneggiò seriamente. Il suo scheletro rimase accantonato e battuto dalle intemperie fino al 1971 quando le operazioni di smantellamento la fecero sparire definitivamente, lontana dalla sua più fortunata gemella «Amerigo Vespucci» che la Marina italiana può ancora orgogliosamente mostrare in tutti i porti del mondo.