Non solo Hitler e Stalin: Grossman intuì il totalitarismo in democrazia

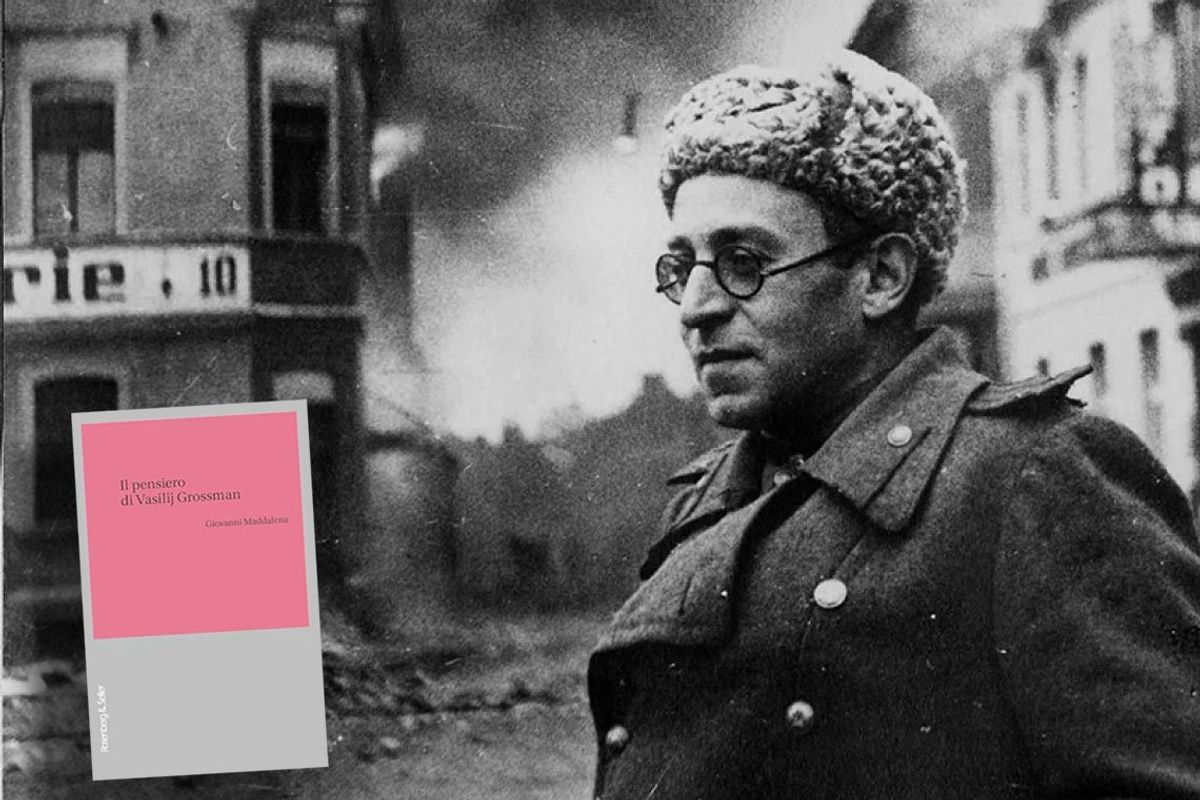

Per gentile concessione dell’autore, pubblichiamo stralci dal libro «Il pensiero di Vassilij Grossman», di Giovanni Maddalena (edizioni Rosenberg e Sellier, 110 pagine, 16 euro). Si tratta della prima indagine filosofica sull’autore di «Vita e destino», monumento della letteratura europea del Novecento. Testimone diretto della Seconda guerra mondiale tra le fila dell’esercito sovietico, Grossman ebbe modo di sviluppare in forma narrativa acute analisi sul fenomeno totalitario: da homo sovieticus partecipò con convinzione alla lotta contro il nazismo, prima di cogliere i tragici tratti comuni tra i due regimi e raccontarli, attirandosi le ire dello stalinismo. Accanto a riflessioni che lo pongono, nella lettura di Maddalena, a fianco di un altro gigante come Hannah Arendt (1906-1975), il russo seppe anche intuire che la dinamica democratica non pone al riparo dalle trappole del totalitarismo. E che il liberalismo individualista, che si vota alla completa autonomia della persona, non garantisce la libertà né dell’uomo né della società.

Si può rinvenire in Vassilij Grossman una visione, ancora una volta implicita, di pensiero politico. A questo proposito, il versante politico del realismo grossmaniano non può prescindere dal confronto con Hannah Arendt, forse l’unica pensatrice ad aver individuato nella stessa epoca e in profondità il parallelismo tra comunismo sovietico e nazismo. Certo, Arendt pare fermarsi allo stalinismo, mentre Grossman include nel totalitarismo il comunismo in quanto tale, anche nella sua versione leninista. Inoltre, è forse rinvenibile in Grossman una più profonda consapevolezza della radicalità dell’opposizione tra uomo singolo libero e uomo massificato e ideologico, con la quale si può in effetti leggere l’intera prima parte del Novecento, in un’ottica che tende a far confluire le due guerre mondiali in unità.

Tuttavia, qui si vuole affrontare la radice filosofico-teoretica dell’inevitabile confronto Arendt-Grossman. Essi sono infatti liberali, intendendo con ciò l’opposizione tra il singolo, fonte autonoma di libertà, e lo Stato della società di massa, inteso come potenziale schiacciamento di tale libertà. Non sono però liberali secondo il significato classico del termine, perché entrambi respingono il totalitarismo, prima che sul piano politico, in nome dell’esperienza della libertà individuale, intesa come coincidenza con la vita stessa. È tale coincidenza a implicare considerazioni filosofiche che esulano dalla teoria politica. E quello che io chiamo «liberalismo esperienziale» o «esistenziale» ed è legato alle posizioni di entrambi sul piano metafisico ed epistemologico. Ma, per arrivare a questi livelli di discorso, partiamo da una discussione filosofico-politica.

La prima questione è politica. Il liberalismo esistenziale emerge di fronte all’orrore del totalitarismo: Grossman e Arendt concordano nell’analizzare politicamente il totalitarismo da molti punti di vista. Descrivono uno Stato totalitario come finzione, propaganda, organizzazione e burocrazia, tradimento sistematico, dipendenza dalla volontà del leader e caratterizzazione del «nemico oggettivo», un nemico che è tale per qualche eredità fisica o sociale che non può scegliere (nobile, ebreo, kulak). Arendt è più precisa nell’analizzare le circostanze da cui nasce lo Stato totalitario, in particolare la società senza classi descritta nell’omonimo capitolo de «Le origini del totalitarismo»? Entrambi descrivono i passaggi nell’inferno che il totalitarismo prepara ai suoi «nemici oggettivi». Arendt li descrive come la progressiva perdita della persona giuridica, della persona morale e dell’identità singolare? Grossman non è meno preciso nella descrizione di questi passaggi sia per gli ebrei nei campi di concentramento sia per gli ex-comunisti alla Lubjanka.

Le descrizioni negative degli Stati totalitari aprono alla comprensione del lato positivo della libertà. Qui troviamo il primo problema importante. Quale libertà è possibile? Grossman e Arendt sono liberali nel concepire l’individuo come fonte di diritto e libertà, ma la libertà individuale non è isolamento o solitudine. Si è veramente liberi quando ci si affida alla propria anima, alla propria coscienza, al proprio pensiero critico, ma non lo si può fare senza relazioni umane. La fonte della libertà non è l’individuo in quanto tale, ma l’individuo radicato in relazioni significative, per quanto diverse siano nei due autori. Come dice Arendt, il totalitarismo ha convinto e dominato persone già sole nella loro vita, e la vera critica non è venuta dall’intellighenzia ma da società relazionali vive. Lo stesso punto di vista si ritrova nella storia dell’alter ego di Grossman. Viktor Strum è libero quando vive relazioni umane vere che lo tanno pensare alla politica, all’anima e a Vio, mentre perde la libertà quando le relazioni sono false.

Per i nostri autori il liberalismo non è solo «libertà da», libertà negativa o autonomia. Al contrario, la pura «libertà da» coinciderebbe hegelianamente e paradossalmente con un puro Stato totalitario. Un mondo in cui tutti saranno sospettati, traditi, traditori e infine colpevoli. Ognuno è completamente solo, una pura macchina volontaria nelle mani di un potere immateriale, rappresentato solo occasionalmente da leader di passaggio. Il paradosso è che ciascuno vorrà partecipare di questo totalitarismo. La libertà intesa come pura autonomia dovrebbe arrendersi al totalitarismo come all’unica soluzione razionale per la sopravvivenza di uno Stato composto di atomi individuali e separati. Chiunque «ha il diritto di essere colpevole». Sembra un incubo, ma è più profetico di quanto sembri. Infatti, tramontati i totalitarismi della prima metà del secolo scorso, rimane la difficile valorizzazione della libertà del singolo all’interno di una società di massa. Siamo davvero liberi? La terza epoca della democrazia - dopo la democrazia d’élite del XIX secolo e la democrazia di massa con degenerazione totalitaria del XX secolo - è a volte descritta come la democrazia della «mano fantasma», dove non si può entrare nella sala di controllo perché nessuno sa dove e se si trovi tale sala. La nostra libertà che tende a una completa autonomia è di fatto facilmente plasmabile e ci troviamo in una società in cui l’uniformità di pensiero e di gusti è un pericolo reale ed è spesso governata da micro ideologie che vivono in bolle in cui prevalgono, come in ogni ideologia, moralismo e giustizialismo.

[…] Grossman e Arendt conoscono il fascino dell’eredità hegeliana sui totalitarismi anche nella sua lettura positiva e di sinistra (hegeliana). Qui la libertà si compie solo come adesione allo sviluppo dialettico dello Spirito e della storia. L’uomo isolato e solitario è preda del totalitarismo, ma lo è anche l’uomo completamente immerso nel suo ambiente, dove la propaganda e la violenza totalitaria piegano la consapevolezza di sé stessi. La propaganda controlla le menti facendole pensare, desiderare, volere allo stesso modo degli altri, sfruttando in questo caso la socialità dell’essere umano. Non possiamo rimanere fuori dal nostro tempo, dalla nostra società e dalla nostra mentalità, ma la mentalità cambia ogni percezione originale, anche quando siamo soli. Non c’è via d’uscita da questo paradosso: gli esseri umani sono sempre sulla soglia dell’abisso totalitario, inclini per natura a diventare schiavi. Se aderiscono alla loro società, accetteranno la mentalità che essa propone; se vogliono essere autonomi, considerando la società come corruzione della libertà, saranno soli, potenzialmente nemici di chiunque, e facili prede di promesse e appartenenze totalitarie. Se accettiamo la «libertà negativa» siamo perduti, se la rifiutiamo siamo perduti in modo omologo. A quanto pare, il totalitarismo, questo nuovo modo di concepire il potere - come ci ha insegnato Arendt - sembra incarnare la vera natura di ogni potere, una natura che si rivela quando diversi significati di libertà vengono spinti all’estremo.

Tanto è vero che le vie d’uscita concettuali di Grossman e Arendt da questa situazione sono singolari. Grossman nega in qualche modo qualsiasi potere, compreso quello derivante da grandi principi teorici come la verità o la bontà, in nome di azioni irrazionalmente buone. Come si è detto, questa è la teoria che Grossman riesce a concettualizzare, sebbene il suo realismo implichi un ricorso metafisico a trascendentali reali, ben diversi ovviamente da principi universali e astratti. D’altra parte, Arendt - che valuta in particolare l’opposizione tra opere buone e sfera pubblica - mantiene una completa separazione tra il sociale e il politico, assumendo che il primo ricada nel paradosso appena citato, mentre il secondo stabilisca una sfera completamente diversa. Questo spazio politico postulato è l’unico che corrisponde alla nostra libertà esperienziale originaria, ma la sua realizzazione storica è confinata all’antichità.

Si può dire allora che sia per Grossman sia per Arendt esiste un enorme divario tra la sfera pubblica e quella privata, anche se le definiscono in modo diverso. Nel mezzo sorge il totalitarismo, che sembra inevitabile, date le premesse di qualsiasi società e di qualsiasi teoria della bontà o del bene comune. Il paradosso sembra inevitabile: essere un liberale esistenziale significa rendersene conto e sopportarlo.