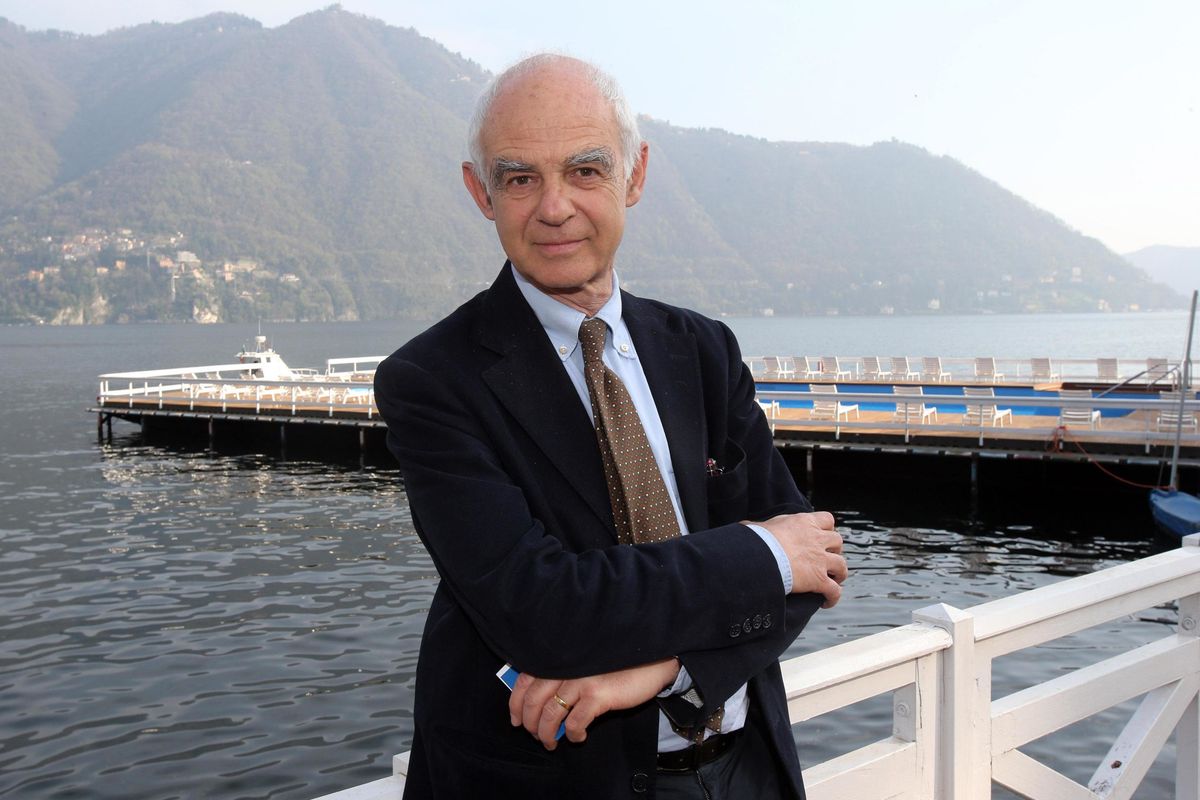

Luca Ricolfi, sociologo, presidente e responsabile scientifico della fondazione David Hume, è professore ordinario di analisi dei dati all'Università di Torino. Andrà in pensione a metà del 2020, ma poche settimane fa ha tenuto la sua ultima, applauditissima lezione.

Professore, come è cambiata l'università in questi anni? La lascia migliore o peggiore?

«L'università di oggi è inconfrontabile con quella di 20 o 30 anni fa, perché sono cambiati i due parametri fondamentali, ovvero quanto contano i baroni e quanto conta il merito».

E quanto contano?

«Contano meno entrambi».

Dice?

«I baroni pesano di meno perché a decidere le carriere contano sempre di più gli algoritmi che calcolano la produttività scientifica. Ma anche il merito conta molto meno di prima».

Perché?

«Perché gli algoritmi non selezionano in base al merito ma in base alla solerzia con cui ci si adatta ai nuovi standard, spesso piuttosto stupidi».

Ad esempio?

«Provo a spiegarmi con una specie di metafora».

Sentiamo.

«Ieri si diceva che per essere promosso pilota si doveva saper guidare un aeroplano, ma qualche volta succedeva che, per il capriccio di un barone, venisse abilitato un guidatore di biciclette».

E oggi?

«Oggi si selezionano in modo relativamente equo i migliori guidatori di biciclette, e a nessuno interessa che uno sappia guidare un aeroplano. E adesso decida lei: era meglio prima o è meglio oggi?».

Sembra sia peggio: Lorenzo Fioramonti si è persino dimesso. Da quanto sostiene l'ex ministro, il problema di scuola e università è la mancanza di fondi. Secondo lei c'è anche qualcos'altro?

«Guardi, la più grande rivoluzione di scuola e università la potrebbero fare gli studenti».

Come?

«Se solo si decidessero a studiare…».

Giudizio severo… Quindi i soldi non sono un problema?

«No, questo non vuol dire che non ci siano problemi di fondi. Ma, per quel che capisco, essi riguardano essenzialmente tre voci».

Quali?

«Edilizia scolastica - scuole fatiscenti -, gravissima insufficienza di borse di studio per i “capaci e meritevoli", mancanza di assistenti per le materie scientifiche, che richiedono esercizi e/o esercitazioni al computer».

In un saggio dello scorso anno, The coddling of the american mind, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt descrivono come il politicamente corretto stia corrompendo lo spirito delle giovani generazioni: ormai, nelle università Usa, gli studenti esercitano una censura anche violenta nei confronti di speaker e docenti di cui non condividano le posizioni politiche conservatrici, per il semplice fatto - sostengono - che ascoltare una campana diversa turberebbe la loro sanità mentale. Arriveremo a questo eccesso anche in Italia?

«Per certi versi ci siamo già arrivati».

Addirittura?

«A una mia collega di analisi dei dati è capitato di vedersi contestato, in un normalissimo esercizio statistico, di aver usato la variabile dicotomica “genere biologico" - maschio/femmina - senza tener conto che fra gli studenti in aula ve ne fosse uno “in transizione", ovvero in procinto di cambiare sesso».

Pazzesco.

«Per non parlare delle aberranti istruzioni di cui siamo inondati, come apposite commissioni sul modo in cui dovremmo rivolgerci ai colleghi/colleghe o agli studenti/studentesse per non discriminare nessuno. Una deriva ridicola, che è già inarrestabile nei luoghi in cui un'élite seriosa e piena di sé si adopera per distruggere ogni naturalezza nei modi della comunicazione».

Un quadro desolante.

«L'unica cosa che ci protegge un po' - è paradossale doverlo constatare - è la nostra arretratezza e il nostro basso livello di istruzione».

Ah sì?

«Almeno ci hanno permesso di conservare un po' di naturalezza e di senso del ridicolo».

Non a caso, lei ha annunciato di voler avviare un lavoro sul tema del politicamente corretto. Nel suo ultimo libro, La società signorile di massa, edito da La nave di Teseo, lo definisce «non il segno della forza e della salute della cultura civica, ma la risposta delle società individualiste al declino della cultura civica stessa». Insomma, il politicamente corretto certifica la decadenza delle nostre società?

«Non sono certo io il primo a fare questa osservazione. Il politicamente corretto è stato, in ultima analisi, uno strumento di discriminazione delle classi alte a danno di quelle basse. Non è una novità assoluta nella storia della lotta delle élite contro i ceti popolari».

No?

«Usare il latino, parlare senza accento, professare idee sofisticate sono sempre stati strumenti di “distinzione", per riprendere la celebre analisi di Pierre Bourdieu. Quel che è stato geniale, dagli anni Ottanta in poi, è stato di costruire una nuova lingua, completamente artificiale, volta a umiliare i ceti umili con la pretesa di difenderli».

Una neolingua a uso dell'élite?

«Il politicamente corretto è questo: io che sono superiore a te per cultura, sensibilità, premura per i deboli, insegno a te, che sei un poveretto, come devi parlare se non vuoi essere coperto di disprezzo da quelli illuminati come me».

A proposito di uso della lingua: adesso tiene banco la questione dell'odio. Non le pare che chi, come le sardine, ne denuncia il dilagare, causato da Matteo Salvini, poi lo coltivi scientemente come arma di lotta politica?

«La quantità di odio che circola nel sistema è molto minore di quanto si supponga, ma l'odio per Salvini sovrasta di gran lunga tutti gli odii che vengono attribuiti ai suoi sostenitori».

Lei aveva espresso una certa simpatia per le sardine, che, sosteneva, sono una risposta alla malattia della sinistra, affetta da antipatia cronica e razzismo sociale. Dopo che le sardine hanno presentato il loro «programma», la pensa ancora così? Non le pare che certe tesi - come il divieto ai ministri di usare i social o l'equiparazione della violenza fisica a quella verbale - rechino non solo una certa carica liberticida, ma siano dei trucchi subdoli per zittire l'avversario politico?

«Le sardine, per ora, mi paiono un fenomeno mediatico. Il mio giudizio positivo era puramente comparativo».

Cioè?

«Rispetto ai grigi e supponenti funzionari della sinistra, le giovani sardine paiono persino simpatiche».

Nel frattempo, al di là degli steccati, sembra che sulla riforma elettorale, Salvini sia pronto a collaborare con Matteo Renzi, anche se la Lega ha presentato una sua proposta di referendum per il maggioritario, che a metà gennaio sarà vagliata dalla Consulta. Lei cosa pensa? Meglio il proporzionale o una scelta secca in senso maggioritario?

«Io resto dell'idea che il doppio turno con ballottaggio sia il sistema più equo per scegliere il meno peggio, che poi è l'essenza della democrazia».

Ne La società signorile di massa, lei descrive l'Italia come una società in cui le nuove generazioni consumano la ricchezza e i patrimoni accumulati dalle generazioni precedenti. Ora, forse i giovani non si accontentano; forse sognano stupidamente di guadagnare tanto lavorando poco, facendo gli influencer o consumando la vita tra aperitivi e discoteche; ma è pur vero che la società da cui provengono ha fatto loro delle promesse che poi non ha saputo mantenere. È la grande delusione dell'Occidente globalizzato…

«Sì e no. Non mi pare che la gioventù dei Paesi avanzati come Regno Unito, Germania o Svezia sia frustrata come quella italiana. La condizione della gioventù in Italia è la risultante di due fenomeni distinti: la possibilità di acquisire titoli senza aver studiato, la carenza di posti di lavoro decorosamente retribuiti».

A suo parere, una parte dell'impalcatura della società signorile di massa si regge sul lavoro paraschiavistico degli immigrati. Ritiene che, di questo, la sinistra fosse al corrente e che abbia usato il mantra politicamente corretto dell'accoglienza per celare la realtà? Cioè, che l'immigrazione di massa attrae il business criminale, esercita pressione al ribasso sui salari ed è necessaria a garantire l'offerta di occupazioni «umili», come quelle domestiche, di cui beneficiano i ceti medio-alti progressisti?

«Non arrivo a pensare che la sinistra, consapevolmente, apra le porte all'immigrazione solo per avere personale a buon mercato. Però è vero che i ceti alti, gli immigrati, non li incontrano mai nell'androne di casa mentre spacciano droga, ma semmai nei salotti in cui i paraschiavi servono cocktail e pasticcini a lorsignori».

Lei sostiene che, se non interverrà sulla produttività del lavoro, prima o poi il Paese cesserà di essere una società caratterizzata da un buon livello di reddito disponibile e da un elevato tenore di consumi. Come s'inverte il declino?

«La destra dice: meno tasse per tutti. Io invece dico: prima di tutto una colossale riduzione degli adempimenti e della burocrazia, un'accelerazione degli iter autorizzativi, una riorganizzazione radicale della giustizia civile. Tutte cose che non costano, o costano molto poco».

E le tasse?

«Se proprio vogliamo - e possiamo - ridurre le tasse, cominciamo da quelle sulle imprese, Ires e Irap, perché solo così possiamo creare posti di lavoro veri».