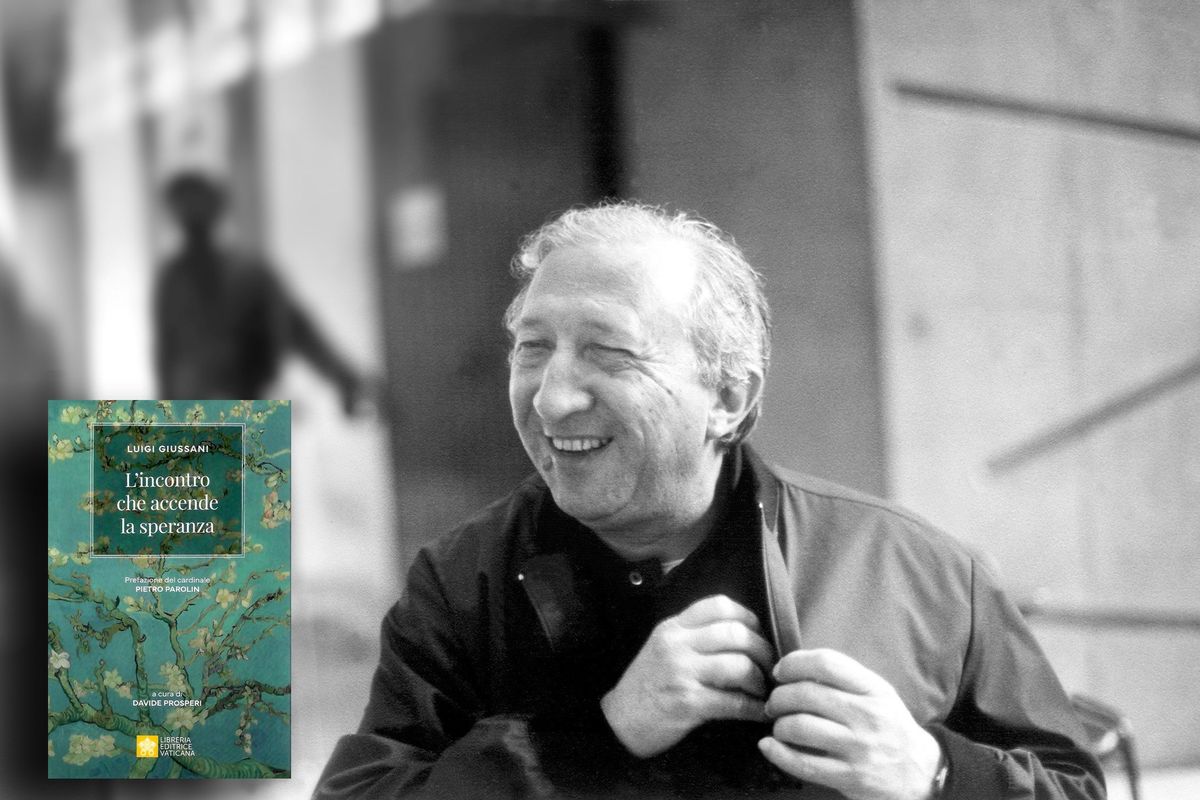

«Non bisogna appoggiarsi troppo ai princìpi, perché poi si piegano», diceva Leo Longanesi. Molti applicano la stessa cinica flemma agli ideali. Non don Luigi Giussani (1922-2005). Il fondatore di CL e servo di Dio diceva che le esigenze, i desideri di bellezza, di verità, di giustizia, di amore (che possiamo chiamare ideali) non sono fregature. È il senso della predicazione degli Esercizi spirituali tenuti ai membri della Fraternità di Comunione e Liberazione nel gennaio 1985, che ora viene mandata in stampa per la prima volta dalla Libreria editrice Vaticana (L’incontro che accende la speranza, 144 pagine, 14 euro, in libreria in questi giorni, nella foto la copertina) con una prefazione del cardinale Pietro Parolin e per la curatela di Davide Prosperi, attuale presidente della Fraternità del Movimento. Proponiamo ai lettori un brano della lezione pomeridiana del primo giorno (tradizionalmente gli Esercizi impegnano tre giorni: venerdì, sabato e domenica). Don Giussani affronta qui il tema del tramonto degli ideali, rapidamente «dismessi» dall’orizzonte quando la realtà ne minaccia l’esito concreto. Questa dinamica (l’ideale non si realizza secondo la mia immagine, quindi non è autentico o comunque è fuorviante e illusorio) porta a quella che il sacerdote chiama «bancarotta dell’umano»: l’io «viene come staccato dalla sua anima ideale [...] e diventa come un’acqua senza cielo e senza vivezza, [...] e uno ricerca esclusivamente il riverbero istintivo, immediato, materiale di tali esigenze ideali». Solo un incontro può ridestare la forza di tali esigenze.

C’è come un’incertezza nell’esito di tutte le nostre esigenze più costitutive: esigenza di verità, esigenza di amore, di giustizia, di bellezza, di felicità - quelle che ha elencato Giovanni Paolo II. C’è una tale incertezza nell’esito che esse possono avere, nel fatto che questi ideali possano accadere e che, nel segno, nella fattispecie concreta sotto cui tante volte si cela, l’oggetto ignoto sia raggiungibile da noi, che questi traguardi ultimi e inimmaginabili alla fine non li perseguiamo più, perché sono troppo «ideali».

Cerchiamo ansiosamente un ancoraggio concreto, fisico, immediato, raggiungibile, tangibile di questi ideali, senza però misconoscerne la grandezza, perché altrimenti diventerebbe tutto senza sapore. L’incertezza dell’esito della realizzazione di questi ideali (comunque venga concepito questo esito: sia come orizzonte totale e totalizzante, nei cuori più grandi, sia nella cosa - persona o realtà o situazione - che quasi li concreti in modo afferrabile e tangibile), l’insicurezza, l’incertezza dell’esito porta incertezza nella percezione, nella valutazione, nel riconoscimento di queste stesse esigenze.

Io spero che abbiate, nel vostro dialogo e prima ancora nella vostra riflessione, la possibilità di capire bene questo, perché è di importanza grande: è qui il punto dove il mondo umano incomincia a crollare. Perché il fondamento del mondo umano è ciò che ha detto il Papa quando ha accennato al fatto che voi avete paura dei vostri potenti desideri: «Non abbiate paura! […] Il futuro […] sta nelle vostre mani». Il futuro è costruito su questi desideri, da questi desideri, da queste esigenze. O, come diceva Dante, siccome «ciascun confusamente un bene apprende / nel qual si queti l’animo», per questo «disira», desidera, e per raggiungerlo «ciascun contende».

Il lavoro del mondo è questa tensione, è questo contendere, questo sforzo; la costruzione del mondo è questo lavoro che viene proprio dall’urto seguito, partecipato, voluto, delle esigenze che si hanno dentro il cuore.

Ecco, l’incertezza dell’esito getta la sua ombra sulla certezza delle esigenze stesse. Innanzitutto è un’insicurezza, un’incertezza che giudica le esigenze naturali che abbiamo in noi, le giudica dal punto di vista dell’immaginazione che noi costruiamo su di esse. Per esempio, un ragazzo si fissa su una ragazza, ma la natura gli ha dato l’esigenza dell’amore, non l’esigenza di «quella» ragazza. La promessa della natura può non coincidere con la fissazione immaginativa sua (resti nell’immaginazione, come progetto, o si attardi su una provocazione concreta presente). L’esigenza originale: quella è una promessa che non sarà mai rinnegata. Mentre l’insicurezza dell’esito è innanzitutto determinata dal fatto che la coscienza di queste esigenze provoca in noi, più o meno febbrilmente, più o meno impazientemente, un’immagine di come esse si realizzino, di come possano realizzarsi. Allora la realtà, non coincidendo con le immagini, sembra deludere.

Ma l’incertezza dell’esito ha un sapore e un valore molto più vasti che non questo rilievo che ho appena fatto. Le esigenze che sono in noi, infatti, hanno una così grande pretesa - e quanto più sono coscienti, vale a dire quanto più sono umane, tanto più hanno questa pretesa, tanto più si dilata questa pretesa - che, quanto più sono coscienti, tanto più anche il progetto e la provocazione, che qualcosa ci suscita in nome di esse, diventano sempre meno adeguati, diventano oggetti e termini sempre meno adeguati. Ecco che si delinea una bancarotta dell’umano molto impressionante: la bancarotta dell’umano per cui si è scettici di fronte all’ideale. L’ideale è qualcosa di impossibile e, perciò, quasi di illusorio - provocatore e illusorio -, e sembra di essere realisti e concreti se non vi si bada più.

Perciò, da una parte, vi è la rinuncia all’ideale e, dall’altra, l’aspetto materiale di queste esigenze (perché l’uomo è fatto di spirito e di materia, di anima e di corpo, in qualunque sua espressione) viene come staccato dalla sua anima ideale, dalla sua anima infinita e diventa come un’acqua senza cielo e senza vivezza, un’acqua morta, un’acqua ferma, un’acqua paludosa, e uno ricerca esclusivamente il riverbero istintivo, immediato, materiale di tali esigenze ideali, di questi ideali rinunciati, perduti.

Quindi, l’incertezza dell’esito diventa incertezza sulle proprie esigenze, sulle esigenze stesse. Un «chissà» maledetto viene proiettato su questi urti profondi della natura, su questi slanci, su queste promesse, di cui la nostra natura è intrisa, che costituiscono la nostra natura. «Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa?», si domandava Cesare Pavese. Certo che qualcuno ci ha promesso qualcosa! È la struttura stessa del nostro io, del nostro essere, che è promessa, e infatti quelle dimensioni ideali costituiscono e caratterizzano l’umano.

Questa incertezza delle proprie esigenze assomiglia, come origine, alla favola, di esopica memoria, della volpe che, avendo visto l’uva e non potendola afferrare, se ne andò dicendo: «È acerba». La sua cretinaggine è dovuta al fatto che poteva andare a prendere una scala, eventualmente, ma questo è un altro aspetto del discorso che verrà in un altro momento. Ecco, tante volte, anzi normalmente, è così per noi. Noi diciamo: «Chissà se c’è», e poi: «Non c’è». Tanti nostri amici ci dicono così; e sembrano tranquilli nel dirlo, perché si può raggiungere certamente un’anestesia anche apparentemente totale a questo livello. Ma la cosa grande è che, se anche in un solo uomo queste esigenze attecchiscono e si affermano, ciò significa che l’umano, l’umano come tale, è capacità di queste esigenze, anche se tutti noi ci fossimo anestetizzati. Quell’uomo diventerebbe per ognuno di noi una provocazione insostituibile alla ripresa della nostra umanità, quelle esigenze si riattiverebbero in noi grazie all’incontro con quell’uomo.

È, infatti, soltanto grazie a qualcosa di esistenzialmente vivo e potente che si ridestano dal sonno questi ideali, conculcati e barattati con gli scarti materiali, per così dire, che sempre, comunque, essi lasciano possibili. Quante volte abbiamo sentito dire: «Ma l’ideale della lealtà, l’ideale della purità, l’ideale della gratuità, l’ideale della verità, che cosa mai sarebbero?». Quanti uomini attorno a noi ridono di fronte a queste parole! Ma questo loro riso non è nient’altro che la conseguenza ultima di un disagio, di una stanchezza, di una sonnolenza, di uno scetticismo nello sguardo, di un interrogativo quasi negativo già nello sguardo, che è anche in noi, è della stessa natura: semplicemente, in loro questa negazione è stata più velocemente preparata, è stata più tranquillamente voluta, è stata meno combattuta da un contesto vivo.