Come dobbiamo pensare, immaginare, il rapporto «Chiesa-mondo»? [...] Lo scopo del fatto cristiano, lo scopo di Cristo o lo scopo della Chiesa - perché è lo stesso, identico scopo quello di Cristo e della Chiesa - è l’educazione religiosa della umanità. È importante questa definizione ed è molto importante l’enucleazione di questo principio. Non posso, infatti, andare dal carrettiere lamentandomi perché non mi sa spiegare la fenomenologia di Hegel: ognuno ha un compito, ha una sua funzione, e deve essere avvicinato, giudicato, valorizzato secondo la funzione che ha. Qual è la funzione di Cristo? Qual è la funzione del fatto cristiano? Immediatamente, direttamente, è l’educazione religiosa dell’umanità: «Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo, disse: “Padre, l’ora è venuta; dà gloria al Figlio tuo, perché anche il Figlio tuo dia gloria nel mondo a te. Attraverso il potere su ogni uomo che tu gli hai dato, egli doni la vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna: che essi conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo”». L’educazione religiosa dell’umanità è lo scopo di Cristo e della realtà cristiana nel mondo. E l’educazione religiosa della umanità è riassunta nelle parole che abbiamo lette, nel concetto di «vita eterna». L’educazione religiosa della umanità sta in questo: che conoscano il vero Dio e Colui che Egli ha mandato, Cristo; dove la parola «conoscenza», è chiaro, introduce ben altro.

Questa conoscenza di Dio e di Cristo, questa comunicazione di vita eterna, risulta la condizione profonda per la realizzazione dell’umano destino. Ma i problemi umani che cosa sono, se non il sussulto contingente provocato dalla dinamica per cui l’uomo è investito dall’attrattiva del suo destino ed è mandato verso di esso? Perciò possiamo dire che questa educazione religiosa della umanità, questa comunicazione di vita eterna, questa conoscenza di Dio e di Cristo risulta la condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti. Insomma, la vita eterna di cui ha parlato Cristo è l’origine e lo scopo di tutto, segna l’alfa e l’omega di tutto, come dirà l’Apocalisse. Se è l’origine e lo scopo di tutto, allora è ciò che determina ultimamente la possibilità della risoluzione della problematica di cui la vita è costituita.

Dobbiamo qui citare quella frase del Vangelo che certamente è stata, nella storia della nostra coscienza, una delle pietre miliari del nostro discorrere: «Chi mi segue avrà la vita eterna e il centuplo quaggiù». Per questo motivo ciò che dice Niebuhr, in quel bellissimo volume edito da Jaca Book, Uomo morale e società immorale - un libro che non si legge senza che venga provocato un salto qualitativo nelle proprie conoscenze e nella propria coscienza -, non è vero dal nostro punto di vista. In modo tipicamente protestante, egli sottolinea, con un pessimismo senza fondo, ciò che la visione della Chiesa attenua con discrezione: dice, infatti, in un certo punto, che la religione è sempre una cittadella di speranza costruita sull’orlo della disperazione.

Ora, che essere sull’orlo della disperazione faccia capire più facilmente la contingenza, l’effimero di tutti i nostri dogmi umani, di tutti i nostri programmi, i nostri sforzi, i nostri tentativi, che ne faccia capire la fragilità, la precarietà, la contingenza, l’effimero e, dall’altra parte, faccia potentemente intuire, presentire, affermare, per implicazione logica della nostra coscienza d’esistere, l’eterno, il divino, l’aldilà, l’oltre noi, questo è vero. Ma la religione non è appena questo. Infatti: «Chi mi segue avrà la vita eterna e il centuplo quaggiù».

Lo scopo di Cristo e della Chiesa, della realtà cristiana, è dunque la comunicazione della vita eterna, di quella conoscenza di Dio, di Cristo, che risulta, proprio perché alfa e omega di tutte le cose, condizione profonda per la realizzazione del nostro destino e, perciò, condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti.

Procedendo, in una seconda sottolineatura di questo principio, potremmo, abbastanza esaurientemente - non ingenuamente né troppo approssimativamente -, ricollocare tutti i nostri problemi umani entro quattro grandi categorie. Mi pare una categorizzazione, dicevo, non troppo approssimativa: il problema dell’amore, o della completezza personale, della completezza della persona come tale; il problema del lavoro, o della espressione, dell’affermazione della persona; il problema della cultura, o della ricerca del significato delle cose, dell’ambito che la propria persona vive e crea, il problema della ricerca della verità; il problema della politica, o il problema dell’umana convivenza.

Amore, lavoro, cultura, politica: i problemi indicati da queste parole non hanno direttamente una soluzione dal fatto cristiano come tale, cioè non è compito di Cristo e del fatto cristiano come tale il risolverli. Immaginatevi, per favore, se essere cristiani significasse per la ragazza trovare il ragazzo adatto o per il disoccupato trovare il lavoro. Vangelo di san Luca, capitolo 12,13-15: «Uno della folla gridò: “Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’eredità comune” [un problema di elementare giustizia e di amore fraterno]. Ma egli rispose: “Amico, chi mi ha costituito giudice per regolare le parti che toccano all’uno o all’altro?”. Poi disse loro: “Guardatevi dalla cupidità, perché anche in mezzo all’abbondanza la vita dell’uomo non è affatto sicura dei propri beni”». E Cristo prosegue con una delle parabole più drastiche, più tremende, quella del ricco che, avendo fatto tanto raccolto, dice all’anima sua: «Eh, adesso sto bene, per sette anni sono a posto». «Stolto»! Ecco, «stolto» si sentì dire. Dunque, Cristo, di fronte all’invito a un gesto concreto di giudizio in un problema di giustizia o, se volete, anche di rapporti familiari, è stato perentorio nel dire: «Chi mi ha costituito giudice?». Cioè: «Non tocca a me stabilire questo». I problemi umani, nel senso contingente e drammatico della parola, immediatamente non tocca a Lui risolverli. La realtà cristiana non ha questo come scopo.

Qual è allora il nesso tra quello scopo che abbiamo visto prima e questa reticenza che ci appare strana fino a urtarci? Dov’è il valore del centuplo quaggiù? Cristo pone la condizione profonda perché i problemi umani possano essere risolti, pone la precondizione perché tali problemi possano essere affrontati veramente, autenticamente, pone la precondizione della loro solvibilità autentica. Insomma, a quel tizio che chiedeva un giudizio ha fatto intendere: «Tu vieni qui a lamentarti di tuo fratello non per amore della giustizia, ma per quello stesso attaccamento ai soldi per cui tuo fratello, più scaltro e furbo di te, ti ha fregato. Se tu fossi stato al suo posto, avresti fatto lo stesso. Allora, se io ti rispondo, non risolvo il problema: sarebbe come mettere un bendaggio a una ferita putrida, senza un medicamento che la faccia guarire; sarebbe come nascondere qualche cosa, non risolvere».

Cristo pone la precondizione per la solvibilità dei problemi umani. Questa precondizione non è semplicemente giustapposta, non è una pretesa senza nesso con la soluzione del problema, ma qualifica le soluzioni: non risolve, ma pone delle condizioni per la soluzione. Consideriamo ad esempio il problema del rapporto uomo-donna. Il problema dell’amore non può essere risolto senza la precondizione cristiana, che qualifica i termini della soluzione, mette delle condizioni perché la soluzione sia veramente soluzione. L’indissolubilità del matrimonio, la non poligamia derivano da questo.

Cristo pone la precondizione e nello stesso tempo qualifica i termini della soluzione. Altrimenti, senza religiosità cristiana, i problemi, ultimamente, cioè nella loro autenticità reale, non sono risolti, ma alterati, complicati, e perciò aumentati. [...]

Pensiamo per esempio agli sforzi di redenzione sociale, di cambiamento delle strutture, che non tengono veramente presente il fattore «persona», che rappresenta un grande inconveniente per i politici, per i filosofi, per i programmatori e per i teorizzatori: la persona, infatti, non può essere generalizzata, è un caso concreto, irriducibile ad altri, ed è un grave intoppo per tutti i teorizzatori di qualunque colore.

Facciamo un nota-bene alla fine di questo primo principio. È ancora una frase di Niebuhr molto interessante, sempre del libro citato, a suggerirlo: «Una società che è tormentata [come la nostra] da urgenti problemi politici ed economici, come quelli che si trova davanti il mondo contemporaneo, tende a disprezzare ogni forma di espressione che non abbia un’immediata incidenza sui suoi problemi più urgenti».

Perciò, una società come la nostra, tormentata da urgenti problemi, tende a disprezzare una realtà come quella cristiana, che non ha come immediato scopo la loro soluzione. Ed è questa la tentazione di tutti i tempi. Nei cristiani di cento anni fa, anche pieni di buone intenzioni, si conclamava la necessità che la Chiesa si adeguasse alla mentalità e alla cultura liberale; oggi si conclama la necessità che la Chiesa si adegui ad altre categorie. Ma non è questo il problema essenziale, o meglio, così come viene posto, il problema è estremamente equivoco. Cinquant’anni fa hanno chiamato «modernismo» una urgenza di questo tipo, quasi che il valore della Chiesa, il diritto a esistere del fatto cristiano, traesse il suo motivo dalla sua capacità di adeguazione alle categorie della cultura vigente. Così, oggi è predicato un concetto di povertà che è infinitamente più derivato da una concezione politica, da una concezione sociologica, che non dal Vangelo, anche se è attribuito al Vangelo. La categoria del Vangelo è infinitamente più sfumata, è infinitamente più umana, soprattutto è infinitamente più poggiata sulla libertà dell’uomo: non è una categoria politico-sociale, la povertà del Vangelo.

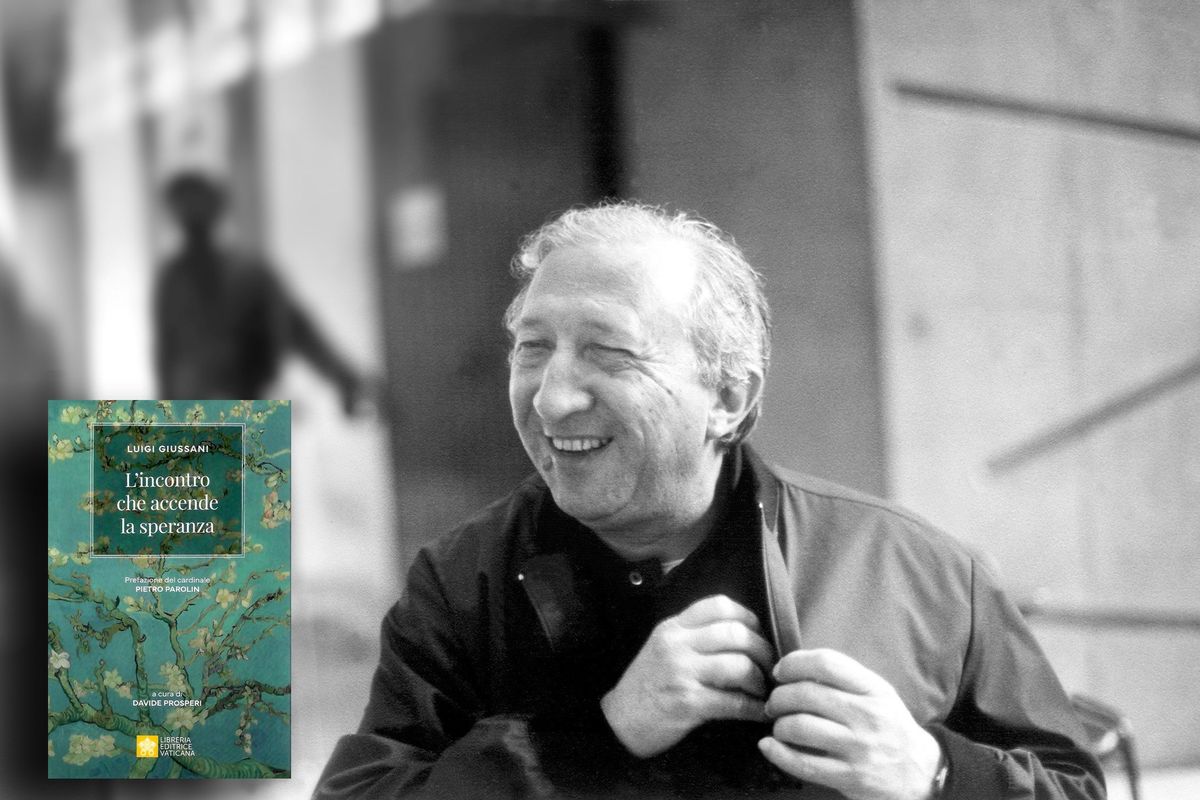

«Non bisogna appoggiarsi troppo ai princìpi, perché poi si piegano», diceva Leo Longanesi. Molti applicano la stessa cinica flemma agli ideali. Non don Luigi Giussani (1922-2005). Il fondatore di CL e servo di Dio diceva che le esigenze, i desideri di bellezza, di verità, di giustizia, di amore (che possiamo chiamare ideali) non sono fregature. È il senso della predicazione degli Esercizi spirituali tenuti ai membri della Fraternità di Comunione e Liberazione nel gennaio 1985, che ora viene mandata in stampa per la prima volta dalla Libreria editrice Vaticana (L’incontro che accende la speranza, 144 pagine, 14 euro, in libreria in questi giorni, nella foto la copertina) con una prefazione del cardinale Pietro Parolin e per la curatela di Davide Prosperi, attuale presidente della Fraternità del Movimento. Proponiamo ai lettori un brano della lezione pomeridiana del primo giorno (tradizionalmente gli Esercizi impegnano tre giorni: venerdì, sabato e domenica). Don Giussani affronta qui il tema del tramonto degli ideali, rapidamente «dismessi» dall’orizzonte quando la realtà ne minaccia l’esito concreto. Questa dinamica (l’ideale non si realizza secondo la mia immagine, quindi non è autentico o comunque è fuorviante e illusorio) porta a quella che il sacerdote chiama «bancarotta dell’umano»: l’io «viene come staccato dalla sua anima ideale [...] e diventa come un’acqua senza cielo e senza vivezza, [...] e uno ricerca esclusivamente il riverbero istintivo, immediato, materiale di tali esigenze ideali». Solo un incontro può ridestare la forza di tali esigenze.

C’è come un’incertezza nell’esito di tutte le nostre esigenze più costitutive: esigenza di verità, esigenza di amore, di giustizia, di bellezza, di felicità - quelle che ha elencato Giovanni Paolo II. C’è una tale incertezza nell’esito che esse possono avere, nel fatto che questi ideali possano accadere e che, nel segno, nella fattispecie concreta sotto cui tante volte si cela, l’oggetto ignoto sia raggiungibile da noi, che questi traguardi ultimi e inimmaginabili alla fine non li perseguiamo più, perché sono troppo «ideali».

Cerchiamo ansiosamente un ancoraggio concreto, fisico, immediato, raggiungibile, tangibile di questi ideali, senza però misconoscerne la grandezza, perché altrimenti diventerebbe tutto senza sapore. L’incertezza dell’esito della realizzazione di questi ideali (comunque venga concepito questo esito: sia come orizzonte totale e totalizzante, nei cuori più grandi, sia nella cosa - persona o realtà o situazione - che quasi li concreti in modo afferrabile e tangibile), l’insicurezza, l’incertezza dell’esito porta incertezza nella percezione, nella valutazione, nel riconoscimento di queste stesse esigenze.

Io spero che abbiate, nel vostro dialogo e prima ancora nella vostra riflessione, la possibilità di capire bene questo, perché è di importanza grande: è qui il punto dove il mondo umano incomincia a crollare. Perché il fondamento del mondo umano è ciò che ha detto il Papa quando ha accennato al fatto che voi avete paura dei vostri potenti desideri: «Non abbiate paura! […] Il futuro […] sta nelle vostre mani». Il futuro è costruito su questi desideri, da questi desideri, da queste esigenze. O, come diceva Dante, siccome «ciascun confusamente un bene apprende / nel qual si queti l’animo», per questo «disira», desidera, e per raggiungerlo «ciascun contende».

Il lavoro del mondo è questa tensione, è questo contendere, questo sforzo; la costruzione del mondo è questo lavoro che viene proprio dall’urto seguito, partecipato, voluto, delle esigenze che si hanno dentro il cuore.

Ecco, l’incertezza dell’esito getta la sua ombra sulla certezza delle esigenze stesse. Innanzitutto è un’insicurezza, un’incertezza che giudica le esigenze naturali che abbiamo in noi, le giudica dal punto di vista dell’immaginazione che noi costruiamo su di esse. Per esempio, un ragazzo si fissa su una ragazza, ma la natura gli ha dato l’esigenza dell’amore, non l’esigenza di «quella» ragazza. La promessa della natura può non coincidere con la fissazione immaginativa sua (resti nell’immaginazione, come progetto, o si attardi su una provocazione concreta presente). L’esigenza originale: quella è una promessa che non sarà mai rinnegata. Mentre l’insicurezza dell’esito è innanzitutto determinata dal fatto che la coscienza di queste esigenze provoca in noi, più o meno febbrilmente, più o meno impazientemente, un’immagine di come esse si realizzino, di come possano realizzarsi. Allora la realtà, non coincidendo con le immagini, sembra deludere.

Ma l’incertezza dell’esito ha un sapore e un valore molto più vasti che non questo rilievo che ho appena fatto. Le esigenze che sono in noi, infatti, hanno una così grande pretesa - e quanto più sono coscienti, vale a dire quanto più sono umane, tanto più hanno questa pretesa, tanto più si dilata questa pretesa - che, quanto più sono coscienti, tanto più anche il progetto e la provocazione, che qualcosa ci suscita in nome di esse, diventano sempre meno adeguati, diventano oggetti e termini sempre meno adeguati. Ecco che si delinea una bancarotta dell’umano molto impressionante: la bancarotta dell’umano per cui si è scettici di fronte all’ideale. L’ideale è qualcosa di impossibile e, perciò, quasi di illusorio - provocatore e illusorio -, e sembra di essere realisti e concreti se non vi si bada più.

Perciò, da una parte, vi è la rinuncia all’ideale e, dall’altra, l’aspetto materiale di queste esigenze (perché l’uomo è fatto di spirito e di materia, di anima e di corpo, in qualunque sua espressione) viene come staccato dalla sua anima ideale, dalla sua anima infinita e diventa come un’acqua senza cielo e senza vivezza, un’acqua morta, un’acqua ferma, un’acqua paludosa, e uno ricerca esclusivamente il riverbero istintivo, immediato, materiale di tali esigenze ideali, di questi ideali rinunciati, perduti.

Quindi, l’incertezza dell’esito diventa incertezza sulle proprie esigenze, sulle esigenze stesse. Un «chissà» maledetto viene proiettato su questi urti profondi della natura, su questi slanci, su queste promesse, di cui la nostra natura è intrisa, che costituiscono la nostra natura. «Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa?», si domandava Cesare Pavese. Certo che qualcuno ci ha promesso qualcosa! È la struttura stessa del nostro io, del nostro essere, che è promessa, e infatti quelle dimensioni ideali costituiscono e caratterizzano l’umano.

Questa incertezza delle proprie esigenze assomiglia, come origine, alla favola, di esopica memoria, della volpe che, avendo visto l’uva e non potendola afferrare, se ne andò dicendo: «È acerba». La sua cretinaggine è dovuta al fatto che poteva andare a prendere una scala, eventualmente, ma questo è un altro aspetto del discorso che verrà in un altro momento. Ecco, tante volte, anzi normalmente, è così per noi. Noi diciamo: «Chissà se c’è», e poi: «Non c’è». Tanti nostri amici ci dicono così; e sembrano tranquilli nel dirlo, perché si può raggiungere certamente un’anestesia anche apparentemente totale a questo livello. Ma la cosa grande è che, se anche in un solo uomo queste esigenze attecchiscono e si affermano, ciò significa che l’umano, l’umano come tale, è capacità di queste esigenze, anche se tutti noi ci fossimo anestetizzati. Quell’uomo diventerebbe per ognuno di noi una provocazione insostituibile alla ripresa della nostra umanità, quelle esigenze si riattiverebbero in noi grazie all’incontro con quell’uomo.

È, infatti, soltanto grazie a qualcosa di esistenzialmente vivo e potente che si ridestano dal sonno questi ideali, conculcati e barattati con gli scarti materiali, per così dire, che sempre, comunque, essi lasciano possibili. Quante volte abbiamo sentito dire: «Ma l’ideale della lealtà, l’ideale della purità, l’ideale della gratuità, l’ideale della verità, che cosa mai sarebbero?». Quanti uomini attorno a noi ridono di fronte a queste parole! Ma questo loro riso non è nient’altro che la conseguenza ultima di un disagio, di una stanchezza, di una sonnolenza, di uno scetticismo nello sguardo, di un interrogativo quasi negativo già nello sguardo, che è anche in noi, è della stessa natura: semplicemente, in loro questa negazione è stata più velocemente preparata, è stata più tranquillamente voluta, è stata meno combattuta da un contesto vivo.

Tutte quante le teorie moderne dissolvono in ultima analisi l’individualità umana; «perdono» la personalità dell’uomo. «La logica di questa annichilazione può essere facilmente delineata. La corrente naturalistica della cultura moderna cerca di ridurre tutta la dimensione dello spirito nell’uomo a un indifferenziato «flusso di coscienza», quando non riduce la coscienza stessa a proporzioni puramente meccaniche. L’idealismo d’altra parte […] dissolve generalmente le caratteristiche precipue dell’io umano nelle universalità astratte della mente. Fra l’una e l’altra la realtà dell’io rimane in costante pericolo». Nelle filosofie moderne, si può dire, «l’individuo o è un nulla o diviene il tutto». Diventa nulla nel naturalismo materialista ed empirista; viene assorbito nel tutto impersonale dell’assoluto idealista. […]

Tra le due correnti, campione dell’individuo (espressione unitaria di vitalità e di esistenza), insorge il romanticismo. L’individuo viene esaltato come valore assoluto: deificato veramente. Ma presto l’assurdità di questa pretesa fa cercare un’altra unità più fondamentale, un più vasto individuo» che sia più ragionevole supporto di così assoluta autosufficienza; questa unità viene trovata nella nazione. «Questo individuo collettivo allora soppianta il singolo individuo come centro dell’esistenza e sorgente del senso della realtà. Nell’intento di cercare qualcosa di più ampio che non la persona come proprio centro, il romantico s’incontra con l’idealista assoluto che e intento a trovare qualcosa un poco più domestico e maneggevole dell’assoluto come sorgente di valore»: entrambi infatti credono di risolvere il loro problema deificando lo stato.

Di fronte al problema del male l’antropologia moderna, di qualsiasi tendenza filosofica, è invincibilmente ottimista. L’uomo è essenzialmente buono, nel senso che ha in sé stesso la possibilità della totale liberazione dal male che lo addolora e - d’altra parte - questo male non è per nessun motivo a lui imputabile. Nulla è più estraneo alla mentalità moderna del concetto cristiano di peccato, implicante, in qualche modo, una responsabilità umana delle défaillances dell’esistenza. Cosi tutto il dramma della Redenzione Cristiana è per le varie forme di cultura moderna incomprensibile o, semplicemente, di nessuna attualità: ad esse il senso cristiano del peccato appare come un aspetto psicopatico della mentalità adolescente. Per il razionalista idealista il male sta nei ceppi degli impulsi e necessità naturali, dai quali è certo di potersi riscattare collo sviluppo delle facoltà razionali. Per il naturalista il male proviene dalle complicazioni della vita spirituale, dalle quali e certo di potersi liberare con una educazione di riadattamento alle armonie primitive ed immediate della natura, oppure «ponendo la sua fiducia in qualche principio di ordine e di armonia razionale, nel quale esso non ha veramente alcun diritto di credere nei confini dei suoi presupposti naturalistici». Queste due tendenze naturalistiche si possono ricondurre o simbolizzare nei due metodi scientifici della osservazione empirica, che fa seguire all’uomo umilmente il corso della natura, e del calcolo matematico, che glielo fa dominare, scoprendo «la coincidenza meravigliosa del calcolo razionale col processo naturale».

[…] Vi è, sì, una corrente di pessimismo conseguente: essa si rivela nel romanticismo freudiano e nel cinismo esistenzialista. Così, quando le illusioni dell’ottimismo generale vengono scoperte, l’uomo moderno non si trova di fronte che la disperazione.

L’ottimismo sicuro della cultura moderna trova la sua espressione più completa e matura nella fede del progresso. L’avvenire, la storia risolverà irresistibilmente i mali che lo sviluppo umano ancora si trascina con sé. La storia ha tra i suoi fattori il principio della sua soluzione: tutte le ideologie moderne ne convengono. […] Questa fiducia assoluta nella storia e nella esistenza di un principio ad essa intrinseco, il cui sviluppo porterebbe per forza al compimento di essa ed alla completa rivelazione del suo senso, proviene alla cultura moderna dal Rinascimento. Da una parte il Rinascimento aveva ereditato dalla cultura cristiana il senso della storia come sviluppo ad un compimento finale. La cultura classica colla sua equivalenza tempo storia-tempo natura, e colla sua concezione ciclica della natura - e della storia quindi -, non aveva nessun senso dello sviluppo, né aveva possibilità di trovare significato ad esso; e il senso della vita veniva cercato o nel ricorrente meccanismo della natura come tale - cui l’uomo si deve adattare in quanto elemento di essa -; oppure nel principio razionale o in uno soprarazionale (in un logos immanente nell’uomo), come forza redentrice dall’insulso e indefinito corso e ricorso del movimento naturale (e - quindi - storico)

Di fronte alla storia umana il mondo classico non aveva saputo trovare migliore atteggiamento che la negazione del senso di essa ed una aspirazione ad evadere, ad emanciparsi da essa. Dall’altra parte il Rinascimento aveva riesumato, collo spirito della cultura classica, l’illimitata confidenza nelle possibilità del principio razionale immanente nell’uomo. Dall’unione di questi due influssi - cristiano e classico - sorse la fede nel progresso: la storia ha un senso, e uno sviluppo pregno di significato. Ma la chiave di questo senso non è trascendente, la sua rivelazione non è escatologica. Lo sviluppo storico e autoesplicativo (self-explanatory). Rivelatore del senso della storia e redentore dei suoi limiti è il movimento stesso della storia, progressivo. Il tempo diventa la chiave del mistero dell’esistenza. […]

La consacrazione decisiva di questo principio sembrò data dalle scoperte della scienza. «Quando la scienza naturale scopri che anche le forme naturali erano soggette a mutamento, sembrò che fosse stata trovata la chiave di volta per l’arcata di un nuovo tempio in cui venerare il senso della vita e della storia». Il problema della storia cessò di essere un enigma; cessò, in fondo, di essere un problema. L’idea del progresso, «l’articolo più caratteristico e più fermamente tenuto nel credo dell’uomo moderno», riassume ed esaspera gli errori che la cultura moderna commette nella interpretazione della natura umana e nella soluzione del problema dell’umana esistenza. […] Ma non s’accorge che il dinamismo della storia e duplice: «Essa suppone che ogni sviluppo significhi l’avanzamento del bene. Non riconosce che ogni livello più alto di efficienza nell’esistenza umana può pure rappresentare una possibilità di male».

Le possibilità senza limiti della storia sono essenzialmente ambigue, sono possibilità nello stesso tempo di bene e di male. L’uomo moderno non riconosce «che ogni potenza umana nuova può essere strumento di caos come di ordine: e che la storia, quindi, non possiede in sé alcuna soluzione del proprio problema». La storia contemporanea è la tragica prova sperimentale di queste affermazioni.