Quattro figure magistrali della nostra cultura illuminista e della storia risorgimentale hanno coltivato un rapporto speciale e profondo con la natura, la campagna e le piante. Giuseppe Garibaldi, Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi e Edmondo De Amicis. Oltre la grandezza, i quattro sono uniti da una forte passione per la natura, i boschi e le piante; tutti, tranne il De Amicis, ci hanno lasciato case-museo, circondate da giardini e abbellite da alberi che loro stessi hanno messo a dimora. Li incontreremo uno alla volta.

Alessandro Manzoni (1785-1873) era nipote da parte di madre di Cesare Beccaria, l'autore di Dei delitti e delle pene (1764); crebbe in una cascina a Galbiate, nella vasta pianura che circonda Milano. Come spesso accade a chi ha radici in questo limbo agricolo, certe educazioni geometriche restano impresse: qui i campi vengono tutti lavorati, le acque scorrono e si disperdono nei canali e nelle rogge, i confini fra i campi spesso sono segnati da filari di pioppo o di gelso, utilissimi i primi per diversa opera e i secondi per la coltivazione dei bachi, sostentamento diffuso nelle famiglie contadine fin dai tempi di Ludovico Il Moro. Cascinali dispersi nelle nebbie dove coabitavano diverse famiglie insieme, proprio come Ermanno Olmi ha rappresentato nel suo capolavoro, L'albero degli zoccoli (1978), che ovviamente aveva i piedi ben piantati nel mondo concreto descritto dal Manzoni dei Promessi Sposi (1827), nonostante il romanzo fosse ambientato due secoli avanti, negli anni che corrono fra il 1628 ed il 1630.

Il giovane Manzoni venne poi spedito in collegio, prima a Merate e poi a Lugano, dove ricevette una severa istruzione, quindi a Milano dai padri barnabiti. Crescendo iniziò a vivere la città, a respirare i moti e gli strali neoilluministi, sappiamo quanto per lui fosse affascinante la figura di Vincenzo Monti, di cui seguiva i corsi di retorica ed eloquenza. Trascorse poi, con la madre Giulia Beccaria, cinque anni a Parigi din cui ampliò idee e frequentazioni.

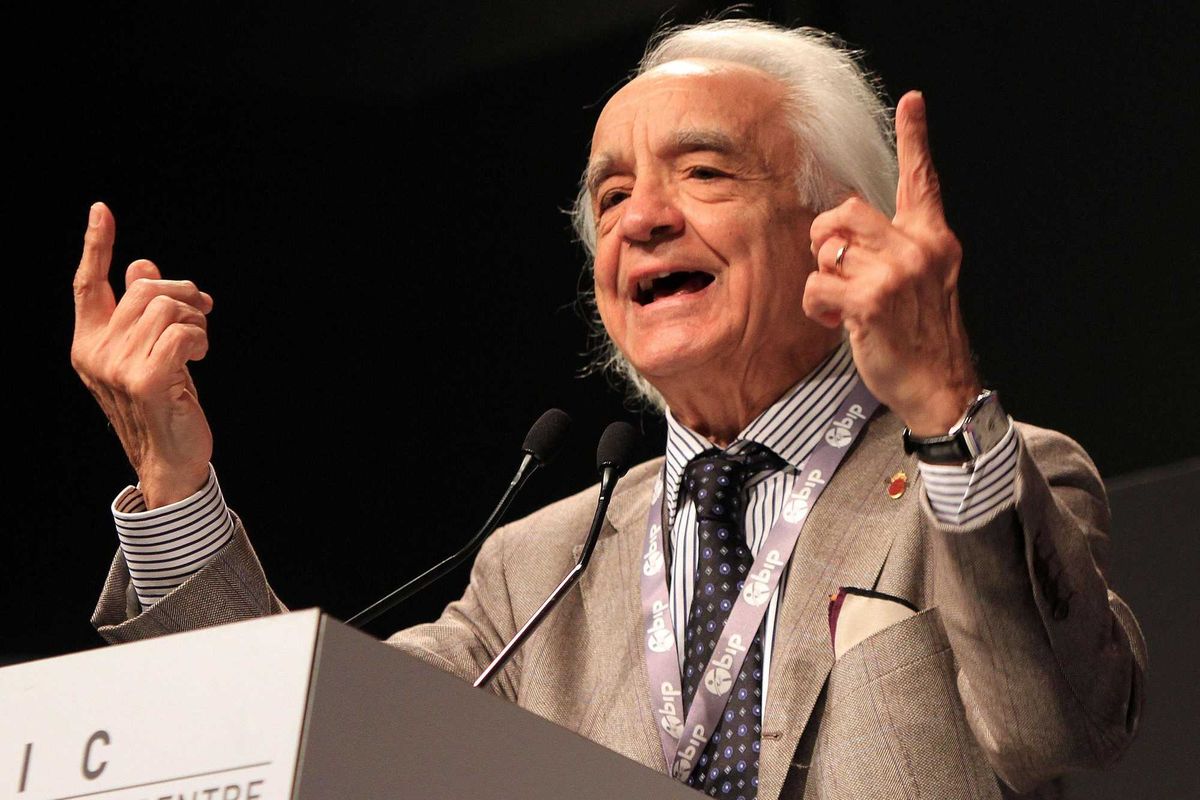

Nelle dinamiche che contraddistinguono l'intensa esistenza di Manzoni (la pubblicazione di opere decisive quali i già citati I Promessi Sposi, Osservazioni sulla morale cattolica, Storia della colonna infame, l'Adelchi, odi quali Il cinque maggio e Marzo 1821, la partecipazione alle discussioni sul destino dell'Italia e il sostegno alle Cinque giornate di Milano, il suo mandato parlamentare - fu senatore del Regno dal 1860 al 1873 - il matrimonio e i dieci figli), il suo particolare amore per la botanica può apparire del tutto irrilevante. Eppure esso ha alimentato la sua vena narrativa.

Qualche lettore ricorderà questo passo dalla sua opera maggiore: «S'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi; ma lo vinse, e contro voglia andò avanti; ma più che s'inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza, gli rappresentavan figure strane, deformi, mostruose». Chi è questo uomo in fuga? Ovviamente Renzo che da Gorgonzola cerca di raggiungere il fiume Adda, al tempo confine fra lo Stato di Milano e quello di Venezia. Renzo si avventura in un bosco e la descrizione che il Manzoni ne fa sembra quella di una remota foresta tetra e minacciosa, ma alla fine può soltanto essere un modesto bosco di pianura.

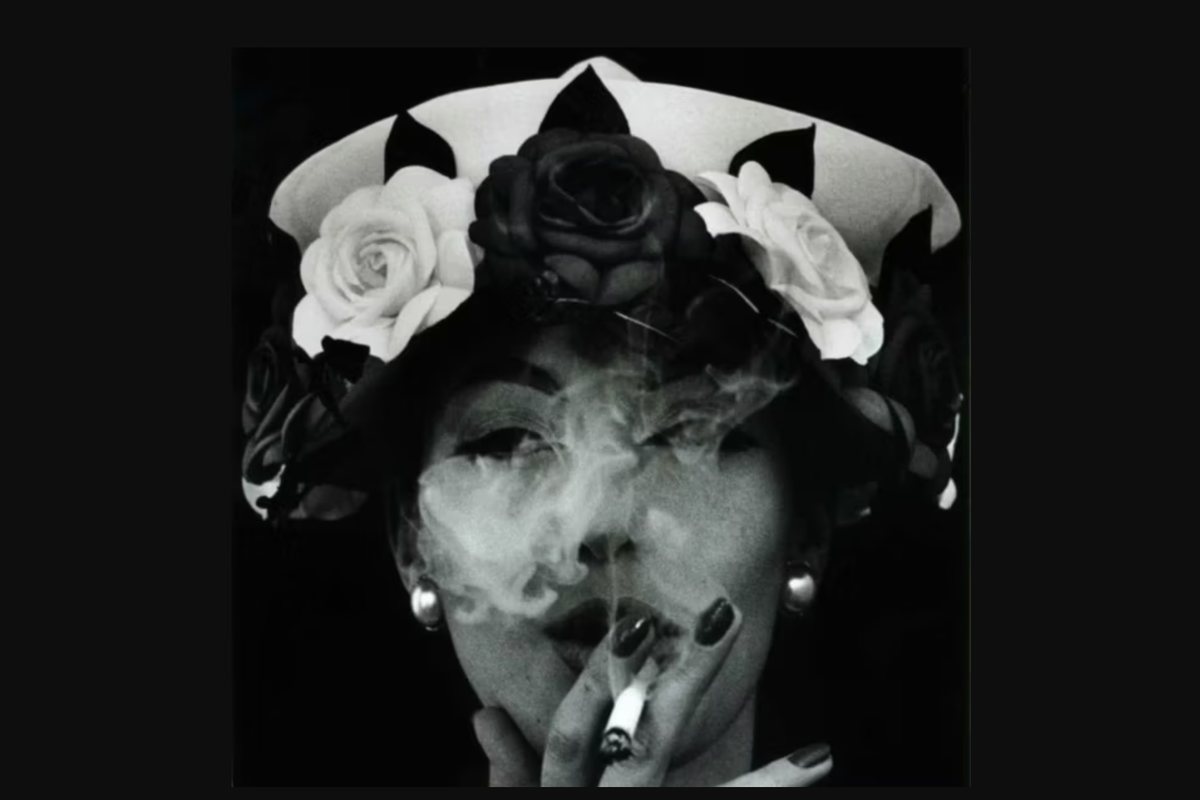

Quel sospetto che respiriamo in queste righe ci dice molto dell'idea che al tempo la natura sapeva ancora instillare, il timore, la selva oscura di risonanza dantesca. Se concentriamo la nostra attenzione sul tema «alberi», probabilmente l'episodio manzoniano che meglio il lettore ricorderà sarà la storia del noce, terzo capitolo dei Promessi sposi. Il noce o Juglans regia è un albero diffuso nel paesaggio italiano; è presente in pianura quanto in collina, dove veniva, soprattutto un tempo, coltivato proprio per le qualità del frutto, di cui si usava tutto, dal gheriglio al mallo, quanto il legno, ovviamente, pregiato.

Fra Galdino, cercatore laico dei frati cappuccini del convento di Pescarenico (Lecco), arriva a casa di Agnese e Lucia per la «cerca delle noci»: vagando di casa in casa si raccoglievano noci dalle quali si ricavava l'olio, ritenuto salutare per diversi acciacchi del corpo. Il frate racconta la storia del miracolo delle noci. Mai sentito? Ora lo raccontiamo. Padre Macario, un vecchio e saggio uomo di fede che vive in un convento in Romagna, esorta il proprietario di un vecchio noce a non farlo abbattere: è vero, l'albero non produce frutti da anni ma il padre promette che quell'anno l'albero produrrà «più noci che foglie». Il proprietario conoscela fama che accompagna Padre Macario, e lo ascolta. Ovviamente la previsione si rivela esatta, ma il proprietario muore, lasciando in eredità tutto a un figlio che pensa solo a divertirsi e sperperare.

Padre Macario si reca in visita al figlio, chiedendogli il permesso di raccogliere l'abbondante raccolto ma il figlio rifiuta, categorico. Un giorno poi, il ragazzo racconta la storia ad alcuni amici e insieme vanno a vedere il mucchio di noci accumulate nel granaio: al posto delle noci trovano un mucchio di foglie secche. Quell'anno la raccolta delle noci è talmente propizia, che un benefattore regala al convento di Padre Macario un asino per il trasporto. Da quelle noci i padri producono tanto olio da poterne regalare ai poveri. Il Manzoni conclude in questo modo: «Perché noi siam come il mare, che riceve acqua da tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i fiumi».

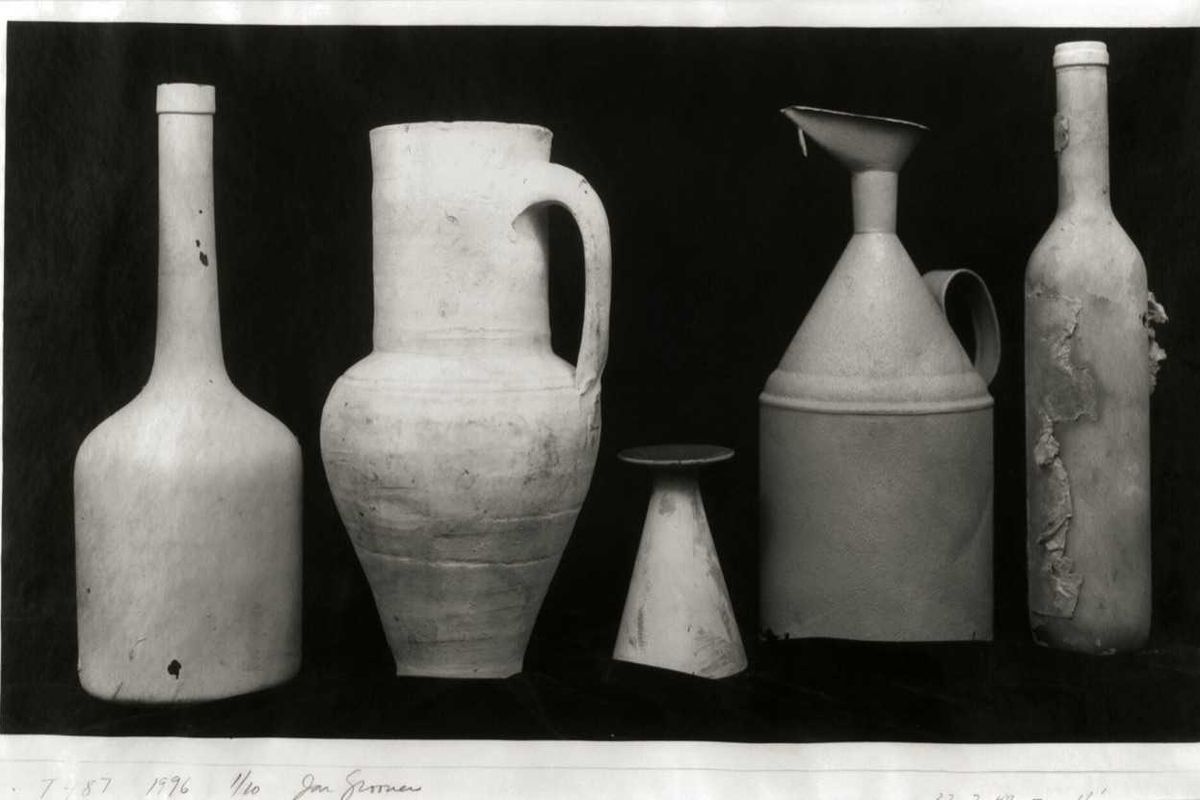

Alessandro Manzoni è stato un appassionato botanico, Amava piante e fiori, come testimonia il parco della sua villa di Brusuglio. Lo scrittore vi va a vivere a inizio del XIX secolo e decide di disegnare un giardino, includendo anche rari esemplari poco o per nulla conosciuti in Italia. Fra il 1810 ed il 1820 Manzoni cura personalmente l'impianto di oltre 500 arbusti, fra le quali si annoverano Hydrangea hortensis, Hydrangea macrophylla, Hydrangea quercifolia (varietà di ortensie), Robinia pseudoacacia, Magnolia grandiflora, Liriodendron tulipifera (albero dei tulipani), Liquidambar styraciflua (storace americano), Tilia cordata, Catalpa bignonioides (albero dei sigari), Acer rubrum (acero gapponese), Cedrus deodara (cedro himalaiano), Sassafras albinum (sassafrasso) e Bombax ceiba (albero del cotone). Nelle sue giornate spesso riservate e solitarie, il Manzoni percorreva a piedi i chilometri di distanza fra Brusuglio e la sua abitazione in città, in via Morone, oggi la celebre casa-museo sede del Centro Studi Manzoniani.