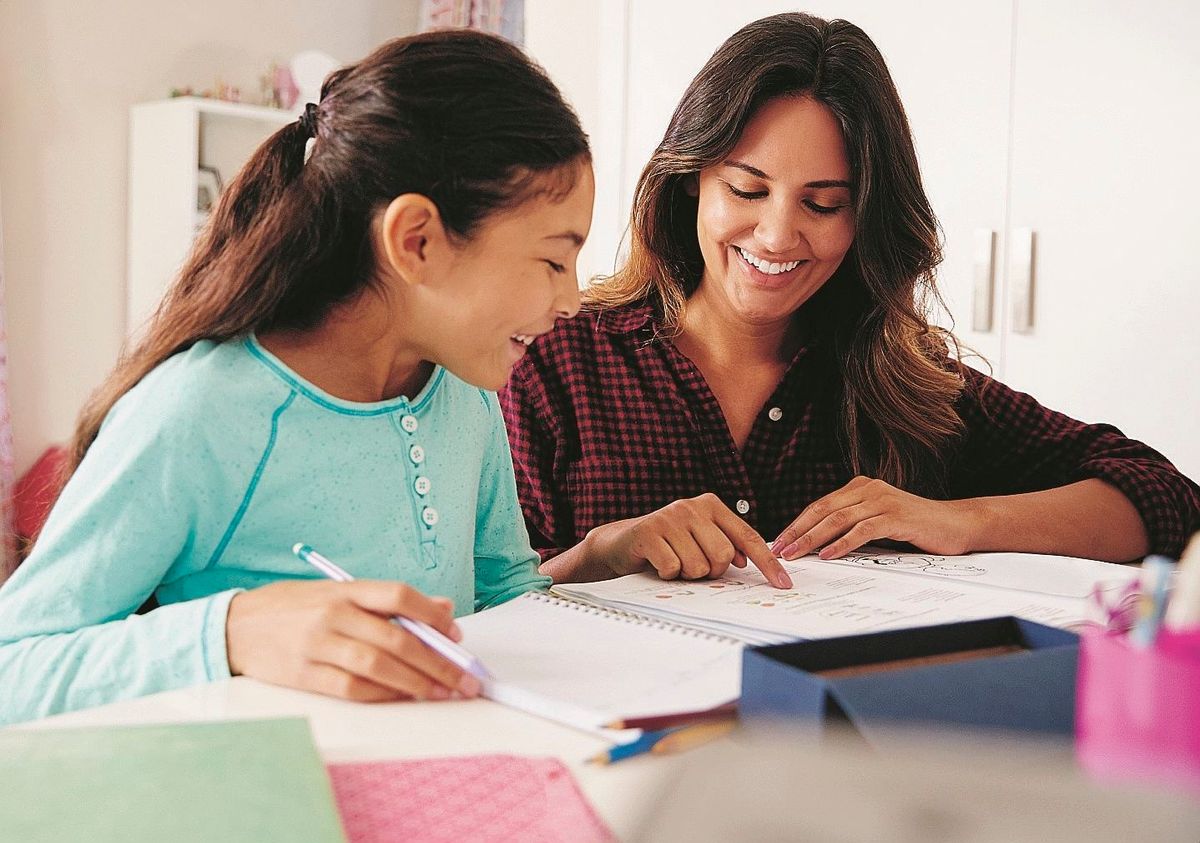

Casa dolce casa. Ma che cosa succede se l'abitazione in cui si vive diventa anche il luogo dell'apprendimento per i propri figli? Si parla in questo caso di istruzione parentale, una pratica molto diffusa nel mondo anglosassone dove è conosciuta con il nome di homeschooling. Le ultime rilevazioni ufficiali per gli Stati Uniti risalgono al 2012 e dicono che 1,8 milioni di studenti ricevono l'istruzione a casa (pari al 3,4% della popolazione scolastica), un numero più che doppio rispetto al 1999. Una tendenza in forte rialzo anche nel Regno Unito, dove i giovani coinvolti nel 2016 sono stati circa 48.000, in crescita del 40% negli ultimi tre anni. Per quanto riguarda l'Italia dati certi non ne esistono, ma si stima che nel nostro Paese dai 1.000 ai 2.000 tra bambini e ragazzi vivano questa realtà. Numeri esigui rispetto alla totalità degli studenti, ma in costante crescita.

Optare per l'istruzione parentale non è una scelta semplice. La scuola è considerata il luogo principe per l'educazione dei ragazzi, nonché un contesto nel quale viene favorita la socializzazione. Decidere di non mandare i propri figli in un istituto pubblico o privato può dunque risultare una decisione controcorrente in grado di scatenare dubbi e pregiudizi. E dire che è la stessa Costituzione, all'articolo 30, a sancire questa possibilità per le madri e i padri: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Nessun riferimento alla scuola che pure (articolo 34) è «aperta a tutti» e «gratuita». La coppia può dunque decidere, in maniera del tutto legale, di impartire direttamente (oppure tramite altre persone giudicate competenti) le nozioni e i concetti.

Nel tempo la normativa si è evoluta, specificando che l'obbligo statale si adempie non solo frequentando le scuole elementari e medie statali o non statali, ma anche «privatamente», e stabilendo che «i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità» (art.111 del Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994). In tempi più recenti poi, con il Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, si è disposto che «in caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza».

Materialmente, le famiglie che intendono avvalersi di questa opzione devono darne comunicazione al dirigente scolastico dell'istituto di competenza, il quale a sua volta informerà il sindaco del Comune di residenza. Compito del dirigente è verificare sia le capacità economiche dei genitori sia le loro competenze tecniche (o degli insegnanti privati). Ogni anno i ragazzi, a differenza degli studenti che frequentano la scuola, dovranno poi sostenere un esame di idoneità per verificare il livello di conoscenze ed essere ammessi alla classe successiva.

Non mancano i casi spinosi. Nelle scorse settimane ha fatto discutere un caso, riportato dal Gazzettino, di una famiglia di Borgo Valbelluna (provincia di Belluno) che ha scelto l'istruzione parentale per il proprio figlio tredicenne, per il quale il Tribunale di Venezia avrebbe riscontrato un rischio di pregiudizio cognitivo e relazionale. Dopo aver inoltrato la domanda al dirigente scolastico sono scattati i controlli del Comune per verificare se sussistevano i requisiti di legge. Gli assistenti sociali avrebbero riscontrato una situazione di disagio familiare, intimando alla famiglia il rientro del minore a scuola. Ora la famiglia, la cui figlia più piccola non risulta in regola con le vaccinazioni, rischia di vedersi revocata la potestà genitoriale.

L'Associazione istruzione famigliare (Laif), con sede in provincia di Bergamo, è nata nel 2017 «sia come catalizzatore delle varie esperienze per una loro virtuosa contaminazione, sia come soggetto che si apre al dialogo costruttivo con le istituzioni che ai vari livelli intervengono sui temi dell'istruzione e della famiglia». Alla Verità il presidente Sergio Leali tiene a specificare che quella che rappresenta è una «realtà progettuale», per nulla assimilabile ai «popoli del no, inclusi i no vax». «Ci troviamo in una fase di crisi drammatica dell'educazione e dell'istruzione», spiega Leali, «noi stiamo provando a dare una testimonianza del nostro impegno, non è di sicuro la soluzione di tutti i problemi però c'è una presa di coscienza del carico di responsabilità che le famiglie hanno in questo frangente». Quella dell'homeschooling non è una scelta a cuor leggero: vanno superati i pregiudizi e le lacune delle istituzioni («i funzionari che si trovano di fronte a queste famiglie hanno pochi elementi per catalogare questo fenomeno») e soprattutto è richiesto «un approccio di grande responsabilità e di grande impegno». Tuttavia, rassicura Leali, «i risultati sono ottimi».

Ma al netto dei casi limite, l'istruzione parentale può rappresentare anche un'opportunità per tornare all'origine del rapporto tra genitori e figli. Secondo monsignor José Tomás Martín de Agar, professore di diritto canonico alla Pontificia università della Santa Croce di Roma e autore di una recente pubblicazione sul tema sulla rivista Ius Ecclesiae, l'homeschooling «altro non è che un ritorno alla realtà che ai genitori spetta tutto quanto riguarda la crescita della prole, educazione inclusa. Sta a loro decidere in che misura vorranno farsene carico direttamente e in quale ricorrere all'aiuto d'altri, tra cui la scuola; questa è uno strumento, un aiuto che si usa a seconda del bisogno, chi decide sono le persone interessate: i genitori e i figli».

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania