La realtà è complessa, ma chi lo dice finisce nel mirino della neo-tirannide

Uno degli aspetti più piacevoli dell’esprimersi pubblicamente su un giornale o altro mezzo di informazione consiste nel ricevere messaggi, suggestioni e anche critiche da lettori o spettatori intelligenti, trasformando quello che altrimenti sarebbe un soliloquio (o un vaniloquio) in una conversazione in cui tutti hanno da imparare. L’esempio più recente di questa fortuna mi è capitato quando ho ricevuto un email dal collega Paolo Diodati, a me in precedenza ignoto, professore ordinario di fisica sperimentale e applicata all’Università degli Studi di Perugia. Paolo mi segnalava una frase pronunciata da Giorgio Parisi, in marzo, in un suo discorso all’Accademia dei Lincei, che, nel susseguirsi di peana in onore di Parisi (vincitore, come è noto, del Premio Nobel per la fisica 2021), era passata secondo lui nel totale silenzio dei commentatori mainstream.

La frase era questa: «Vorrei concludere prendendo spunto da quello che scrive il mio amico Imre Kondor, asserendo che “la perdita della complessità è pericolosa”» e «ricordare il monito attribuito al grande storico ottocentesco, Jacob Burckhardt, che ha studiato a fondo i processi politici e sociali: “La negazione della complessità è l’essenza della tirannia”».

Imre Kondor è un fisico ungherese, quindi non stupisce che Parisi ne sia amico e lo citi; più sorprendente è forse il riferimento a Burckhardt, al quale tornerò in seguito. Ora vediamo di capire il senso della frase. Che cosa vuole un tiranno? La fedeltà assoluta dei propri sudditi. Vuole sapere chi è con lui, senza «se» e senza «ma». Il suo potere non ha fondamenta ragionevoli (se le avesse, non sarebbe un tiranno), quindi nulla lo disturba di più di chi solleva distinzioni e complicazioni, possibile preludio a obiezioni. Lo disturba, in altre parole, il pensiero, che non può evitare, se attivato, di rendersi conto della complessità del reale, dei pro e dei contro presenti in ogni situazione e in ogni scelta: lasciare che il pensiero faccia il suo corso, che si articoli in un ragionamento, avrebbe come esito inevitabile la constatazione che non ci sono, appunto, buone ragioni per il suo potere. Meglio allora il corto circuito di uno slogan; meglio epiteti secchi e succinti per qualificare gli avversari; meglio una rappresentazione del mondo, e dell’ambiente sociale, in cui non esistono sfumature di grigio ma solo un bianco e un nero altrettanto lampanti.

Se questo, dunque, è quel che vuole il tiranno allora chi destruttura il discorso comune, chi lo riduce alla ripetizione ossessiva di sentenze tautologiche, chi non accetta distinzioni ma pretende deferenza indiscriminata a ben precisi valori e princìpi, se non è già al servizio di un tiranno, sta però preparando il terreno, il brodo di coltura dal quale emergeranno futuri tiranni, che sarebbero invece contrastati e scoraggiati da posizioni più articolate, da dibattiti più ampi e profondi, da analisi che tentino di fare giustizia alle infinite sfumature della realtà.

La preparazione di questo terreno è in atto, in Italia, da lungo tempo: le sguaiataggini populiste che hanno caratterizzato la nostra politica negli ultimi 30 anni sono la naturale conseguenza di una cultura e un’informazione ridotte a tragiche caricature, e il processo è proseguito a valanga, con leader sguaiati che favorivano un’informazione e una cultura più caricaturali, che a loro volta favorivano l’emergere di leader ancora più sguaiati.

Quando si è oltrepassata una certa soglia, su questo terreno a essa propizio si è installata la dittatura, e l’orrore per la complessità è arrivato al parossismo. Che si parli di pandemia o di guerra in Ucraina, chiunque cerchi di fare distinzioni o mettere in luce complicazioni è un no vax o un agente di Putin: va disprezzato e, quel che più conta ai fini della tirannia, ostracizzato, non ascoltato. Socrate fu condannato a morte dalla democrazia populista di Atene con l’accusa di corrompere i giovani. Che cosa voleva dire, per i suoi accusatori, che li corrompesse? Che sollevava distinzioni; che creava complicazioni; che li invitava a pensare.

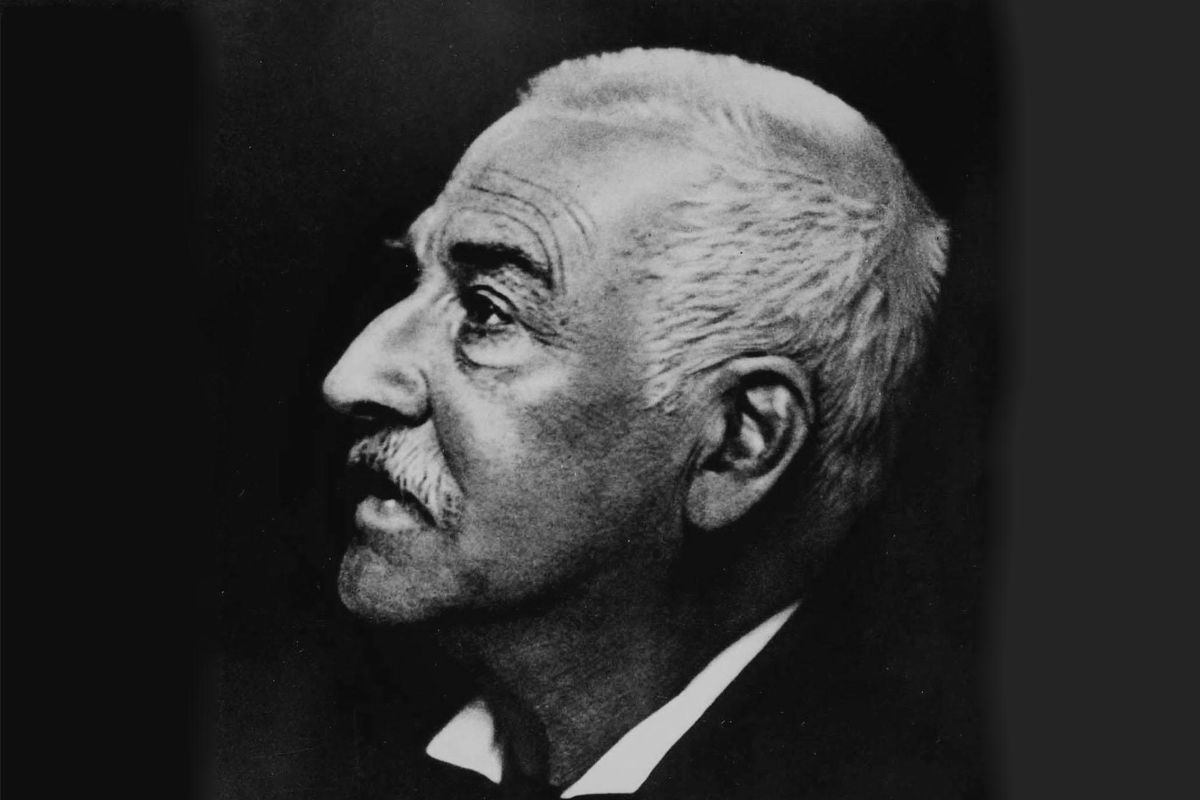

E veniamo a Burckhardt; chi era costui? Uno studioso svizzero vissuto fra il 1818 e il 1897, noto soprattutto per le sue ricerche e i suoi libri sul Rinascimento italiano. Qual è la sua principale eredità? Che, nonostante si occupasse in primo luogo di storia dell’arte, giudicava necessario, per capire un periodo storico, esaminarlo da ogni prospettiva: studiarne non solo la pittura, scultura e architettura ma anche le istituzioni sociali e la vita quotidiana. Uno studio complesso e impegnativo, che non si può liquidare con una battuta; ma complessità e impegno sono inevitabili se si vuole davvero capire qualcosa. Se, invece, non si vuole capire, se quel che vogliamo è semplificarci la vita, una battuta è tutto quel che ci serve. Salvo che, siccome la vita è complessa e i tiranni non hanno la facoltà di modificarne la natura, un giorno presenterà il conto, a loro e a quanti hanno fatto il loro gioco.