Ma come siamo delicati! A credere ai commenti, la società italiana sarebbe attraversata dalla violenza, in preda alla paura, e posseduta dall'odio. Queste tre parole (e altre sullo stesso registro) ricorrono costantemente per descrivere il clima politico e culturale del nostro Paese, e vengono usate con dovizia dai molti interessi ancora storditi dai risultati delle ultime elezioni. Proviamo a osservare questa visione intimorita e un po' frignona con uno sguardo più selvatico, nel senso leonardesco di più vicino alla selva e alla natura umana che al birignao da salotto.

Il sospettato numero uno di questo mutamento da Paese dell'amore e del piacere a quello dell'odio e della paura è il cambiamento della politica italiana (l'unico finora realizzato con chiarezza e successo) di fronte all'immigrazione di massa e indiscriminata, che è stata fermata. Lo stop, avversato dai Paesi che finora avevano scaricato sull'Italia i migranti e i relativi problemi, è considerato dalla maggioranza dei media e da molti operatori culturali come espressione di un odio irrazionale, generato da paure infondate.

È davvero così? Gli italiani sono posseduti da paure ingiustificate e irrazionali, che li rendono violenti e aggressivi? Innanzitutto le emozioni di cui si parla (come ogni emozione) non sono affatto irrazionali e rivelatrici di incapacità di pensare. Come ogni psicologo sperimenta, e (tra gli altri) la filosofa Hannah Arendt ha spiegato, è invece il rifiuto delle emozioni che genera sviluppi irrazionali. «È l'ipocrisia e il far finta di niente che trasforma gli “impegnati" in “arrabbiati"».

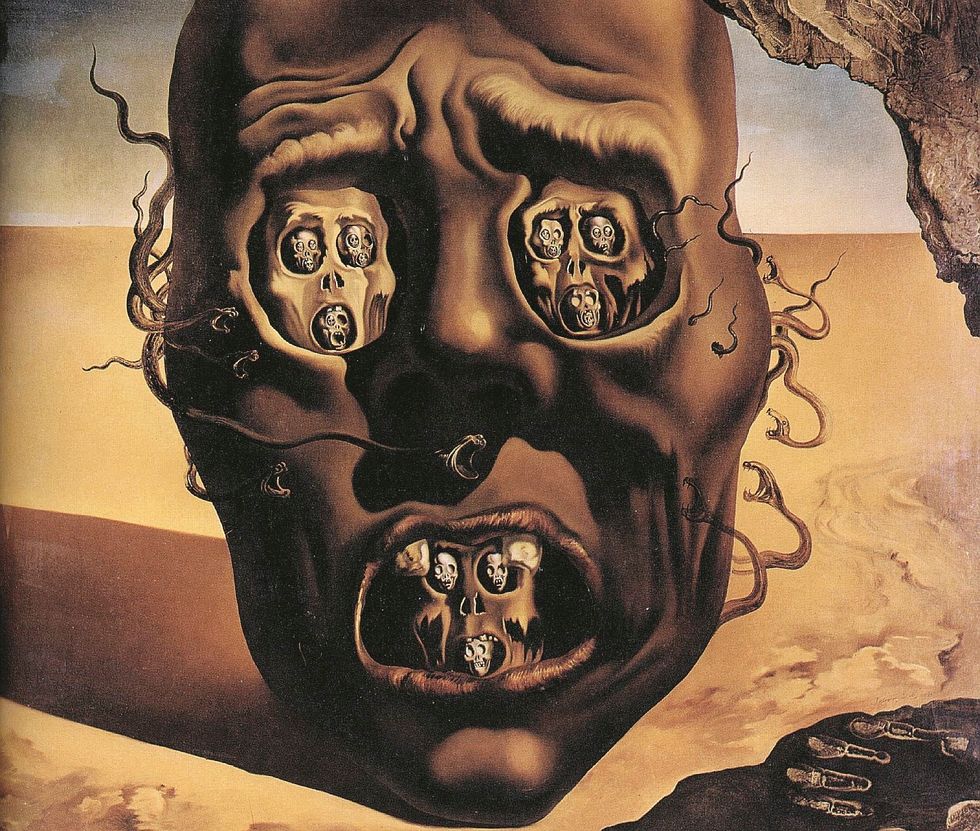

È allora che le istituzioni rischiano di essere viste dal popolo come un nemico dal cui volto «strappare la maschera di ipocrisia», come racconta appunto la Arendt nel suo libro Sulla violenza. A quel punto, per lui diventa «ragionevole» ribellarsi, come è accaduto con il voto di marzo.

È poi vero e possibile che l'altro vada sempre e comunque «amato», e qualunque altro sentimento verso di lui vada rifiutato e condannato? Per rispondere va valutato nella giusta importanza un fatto noto a chiunque abbia contatti reali con la società, ma poco presentato dai media: l'opposizione all'immigrazione indiscriminata non è stata suscitata da qualcuno, ma è nata spontaneamente, nel cuore delle persone (non solo in Italia, ma in tutta Europa), quando venivano a contatto con gli immigrati. Per quanto Matteo Salvini sia un politico capace, non è stato lui a creare un fenomeno così vasto, sviluppatosi in silenzio nel cuore persone. Poi, certo, ha capito in fretta cosa stava accadendo e si è impegnato a rappresentarlo. Si tratta del resto di uno dei fenomeni più noti e osservati in natura: quando in uno stesso territorio vengono inseriti nuovi individui, la reazione di quelli che c'erano prima varia a seconda dello spazio e delle risorse a disposizione, e della compatibilità tra comportamenti e credenze fra i nuovi e gli autoctoni.

Perché dico che si tratta di un fenomeno che nasce nel cuore delle persone? Perché è un'emozione profonda, di tipo affettivo, solo secondariamente legata all'interesse e alla convenienza. In prima istanza lo straniero è l'«altro», la realtà più importante dopo l'Io, quello che trovo quando esco di casa, che sta vicino a me, nel mio territorio, nei miei lavori. È la versione socializzata dell'estraneo verso il quale il bambino prova a partire dall'ottavo mese di vita una naturale avversione. Si tratta dell'esperienza vitale su cui poi poggeranno tutti i successivi vissuti di aggressività verso gli altri, che riproducono l'angoscia di venire separati dagli affetti primari: la terra e la madre. Insomma mentre i politici, gli intellettuali, molti operatori economici e tanti altri vedevano gli immigrati come cose, oggetti delle loro decisioni, futuri elettori, della cui esistenza personale importava meno di zero, gli altri hanno visto gli immigrati come esseri umani, l'altro della porta accanto, il vicino di casa. E non l'hanno amato. Il fatto è che l'emozione affettiva non è sempre «empatia»; c'è anche l'«antipatia».

Non l'hanno amato non perché siano razzisti, ma perché avrebbe potuto ottenere la casa prima di loro, perché aveva principi e comportamenti diversi, perché avrebbe offerto il suo lavoro a un prezzo inferiore, o perché avrebbe venduto ai suoi figli le canne (quelle celebrate con pagine osannanti sui giornaloni antiproibizionisti da intellettuali alla moda), come altri immigrati già facevano. E per tante altre ragioni che avrebbero inciso direttamente sulla sua esistenza. Nessuna centrale dell'odio gliel'aveva detto, l'aveva scoperto lui da solo guardando la città, il quartiere, la campagna attorno e chi ci lavorava. Quell'immigrato era un altro che avrebbe potuto cambiare la sua vita, in un senso che lui non voleva.

Un sentimento per nulla innaturale, e che dal punto di vista etico vale molto di più di quell'indifferenza cinica celebrata nei romanzi di Alberto Moravia, che ispira da tempo immemorabile la politica italiana. In questi fenomeni affettivi si tratta invece, dice Max Scheler (l'autore che ha contato di più nella formazione filosofica di Giovanni Paolo II, in Essenza e forme della simpatia), di «evidenze conoscitive emozionali» maturate nell'esistenza di ogni singola persona, e del tutto libere da qualsiasi posizione teorica e ideologica. Insomma il popolo non rifiuta gli immigrati scaricati alla rinfusa dai barconi per ideologia o propaganda, ma perché li ha visti come persone, e non li ama. «L'amore e l'odio - dice ancora Scheler - «si configurano come atti spirituali, movimento verso» l'altro. C'è un'emozione personale (non un'indifferenza o un ammaestramento propagandistico) che si conclude qui con un rifiuto, motivato dalle scelte di fondo dell'individuo, dai progetti di vita, dal sé personale. Che di solito è più saldo di molti comportamenti ideologici, perché è nato nel cuore di tante e diverse persone, che poi l' organizzano e traducono con la propria testa in comportamenti, come il voto.

I narratori di un'Italia conquistata dalla sindrome «irrazionale» dell'odio lo fanno, oltre perché gradito al padrone, perché non hanno mai visto da vicino né gli sbarcati, né il popolo che non li ama. Però sbagliano a tenersene lontani, perché rischiano di non capire più nulla di quanto sta accadendo non solo in Italia, ma nel mondo. Che invece è molto appassionante e istruttivo, perché produce, ovunque nel mondo, la fine degli universalismi astratti e cattivi imposti dall'Illuminismo in poi, e il ritorno delle persone fisiche, con le loro emozioni e i loro personali valori. Tutt'altro che aridi o malvagi anche se molto diversi dall'accoglienza obbligatoria e stereotipata, promossa dalle scrivanie di tecnocrati oggi alla frutta. Almeno sul piano umano, è il bosco che si riprende il deserto.

L'accusa all'Italia di oggi di essere posseduta dalla paura ha sempre la stessa origine: la non conoscenza del popolo, e il tenersene a distanza. Certo: il popolo ha vivo il ricordo (spesso ancora attuale) del bisogno, e teme di non potervi fare fronte. Anche perché a differenza del «single benestante», di solito il popolo ha famiglia. È spesso di origine meridionale anche quando è oggi al Nord (dove giunse nel dopoguerra alla ricerca di lavoro) e ha ancora la particolare dignità del povero, che spesso il borghese ha perduto: ciò lo carica di ulteriori responsabilità, che suscitano nuovi timori. Si può dire che il povero conserva ancora (almeno in parte): il «timore di Dio», la consapevolezza di non essere onnipotente. Grazie a essa, il popolo mantiene parte di quella compostezza conservatrice che caratterizzò a lungo il Partito comunista nel dopoguerra, e che naufragò un po' ridicolmente nella pretenziosità banale di Capalbio. Oggi, quel che rimane del popolo, ha ancora le sue paure, e le onora, anche quando vota. A me sembra un dignitoso tratto di saggezza. Ma forse ad altri «fa paura».