True

2022-01-29

La Lucania è un Klondike gastronomico

Peperoni cruschi (IStock)

Come accennato nella puntata precedente scorrere le pagine del nuovo libro Confesso che ho mangiato del Goethe Gastronauta, alias Davide Paolini, porta alla scoperta di prodotti che, altrimenti, resterebbero nelle loro nicchie di storie e sapori, ma di indiscutibile eccellenza. Nella piccola Lucania ci eravamo lasciati con le melanzane rosse, e che dire del peperone di Senise, piccolo borgo di poco più di 7.000 anime immerse nelle bellezze del parco nazionale del Pollino, il più esteso d’Italia. Un gemello diverso del peperone classico a tutti conosciuto, in quanto non è piccante, ma dotato di aromi intensi, tanto da essere anche chiamato «zafaran», rimando al più blasonato zafferano che pure viene coltivato in queste vallate. Giunto con gli Aragonesi dalle natie Antille si è ben presto acclimatato nella sua nuova patria. Ne esistono tre tipologie, appuntito, a tronco e ad uncino. Una nota identitaria di queste terre in quanto, nei piccoli borghi si possono vedere le «serta di puparuli», sorta di collane di un rosso intenso, ovvero messe ad essiccare all’ombra delle case, tanto da «essere un tutt’uno con l’architettura del posto». «Collane» che richiedono una «abilità ed esperienza tutta femminile, frutto di lunga tradizione», come testimonia Roberto Caravaggi. Altra nota che le rende uniche. Per capire se sono arrivate al punto giusto di essicazione vanno leggermente scosse. Semaforo verde quando «suonano», ovvero emettono uno schiocco caratteristico. Peperone che, durante la sua essicazione, non va mai lavato, ma pulito dalla polvere con un panno asciutto. Va macinato in polvere «zafaran p’sat». Ne deriva un condimento molto aromatico dalle proprietà conservanti, tanto da essere tradizionalmente usato nella preparazione degli insaccati, su tutti il salame pezzente. Peperone «crusco», cioè croccante, che può anche essere consumato intero, fritto nell’olio in padella. Uno spettacolo vederne la trasformazione. Da grinzoso si gonfia e si colora di amaranto. Croccante ed inebriante poi al consumo. Negli ultimi anni da prodotto di stretta tradizione locale è diventato anche golosa pepita ricercata dai pellegrini del gusto. È stato salvato, anni fa, da agricoltori che si sono presi cura di lui. Le coltivazioni stavano per essere smantellate per la costruzione di una diga. Seminate e coltivate pochi campi più in là, in piena sicurezza. Altra ricchezza delle piccole Dolomiti lucane (così vengono chiamate le cime appenniniche da queste parti) il canestrato di Moliterno, nella val d’Agri, uno dei più antichi formaggi italiani. Orgoglio identitario di uno storico borgo di neanche quattromila residenti. L’etimo dal latino mulcternum «luogo dove si munge e si fa coagulare il latte». Questo avveniva nei fondachi, magazzini seminterrati dei palazzi nobiliari del tempo. Un formaggio versatile, a seconda dei pascoli. In estate, più vicini al mare, dai sentori più grassi. In inverno, con i pascoli dell’entroterra, meno grasso e più aromatico. Dal XVIII secolo diventa un’attività a sostegno dell’economia locale, poiché, come ha scritto a suo tempo Giuseppe Bianculli, docente accademico, «il merito è della qualità dell’aria, ricca di particolari germi che agiscono sulla fermentazione del formaggio». La controprova che le stesse maestranze femminili, di riconosciuta esperienza, una volta esportate per la lavorazione a valle, non erano in grado di realizzare lo stesso prodotto. Una testimonianza viva di transumanze senza se e senza ma, con Moliterno caput mundi per produzione e affinamento, come ben descritto tempo addietro dal padre Daniele Murno, un francescano in missione permanente sulle Dolomiti lucane: «Lunghe carovane di muli, da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile, scendono alle marine in cerca del prezioso carico del pecorino fresco. Il loro viaggio dura dai quattro ai sei giorni, fra andata e ritorno, con innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura, oltre il pericolo della malaria». Quando si dice tenacia e resistenza umana, legate al territorio. In compenso il canestrato lucano è un prodotto ambito e ricercato anche oltreoceano, negli Usa, e non solo dai nipoti dei migranti del secolo scorso. Molto curiosa la procedura. Dopo una prima maturazione le forme venivano lavate con acqua e ripulite con un mazzetto di erba ruvida, il «vrungo», calate nelle fuscelle di vimini che gli danno il caratteristico aspetto, salate e, poi, levigate con pietra pomice per eliminare le parti ruvide. Pezzature importanti, che possono arrivare anche a otto chili. Un misto ovi caprino, con le capre locali molto produttive, mentre la pecora gentile di Lucania è un incrocio «di necessità» avvenuto nel XV secolo, per ottenere lana (dalla merinos spagnola) e carne (la pecora locale). Una razza, quindi, fonte di multiformi ricchezze. Scarsa produttrice di latte, ma di ottima qualità. Canestrato eclettico in cucina. Le forme giovani ottime in insalata con le mele della val d’Agri. A media stagionatura ottimo con i cavuzuni, ravioli con ricotta e ragù o i ferricelli, pasta modellata con un ferretto, condita con mollica di pane e peperoni cruschi. Con stagionature ancora più mature, oltre i 12 mesi, accompagna di golosa grattugia i trisciddi, sorta di orecchiette con ragù di maiale e pomodoro. Scendendo sulla costa calabra incrociamo il caviale di Crucoli, un paesino di neanche tremila abitanti. Qui la pepita golosa sono i piccoli avannotti delle sardine, marinati con peperoncino piccante e semi di finocchio selvatico. Un’autentica goduria spalmata su crostini di pane. Ogni famiglia depositaria della sua ricetta, frutto di sapiente memoria orale. È una sorta di versione marina della più nota ’nduja suina, roba da palati palestrati. Anche qui la lavorazione testimonianza di riti ancestrali. I piccoli avannotti lavati su ripiani di marmo, messi in salamoia nei terzaruli, appositi recipienti di terracotta. Sul fondo il peperoncino, le neonate aromatizzate con finocchietto a strati alterni con il sale. Ci si dimentica del tutto per sei-sette mesi e dopo si pappa in libertà. Un ricettario variegato per questo «caviale» alla portata di tutti. Ingrediente di pizze e frittate, ma anche a farcire le pitte, morbide focaccine, assieme alla cipolla di Tropea. Non poteva mancare la versione tarocca dagli occhi a mandorla, ma basta osservare bene le etichette tipiche dei piccoli produttori artigiani per tutelarsi. È tempo di varcare il canale di Sicilia. Trinacria felix, di particolare fascino. Goethe Paolini, romagnolo verace, è sempre stato attratto dall’isola di Giovanni Verga e Luigi Pirandello, tanto da compiere, quando possibile, spedizioni mirate in questa terra che ha visto alternarsi, nei secoli, sette civiltà, a partire dai fenici. È un viaggio che porta a conoscere non solo dei prodotti, piccole Cenerentole solo perché nulla o poco conosciute al di fuori dei confini patri, ma anche autentici maestri dei fornelli, uno per tutti Carmelo Chiaramonte, di Modica, città del cioccolato, che si autodefinisce cuoco errante, posto che ha prestato il suo talento in varie cucine nella penisola, sempre con la memoria dalle salde radici patrie. Un personaggio che «punta ad una sintonia tra il nome della ricetta e quanto si va ad assaggiare». Ad esempio con gli arancini «vulcanici», detti così perché assemblati anche con il nero di seppia che ne dà un aspetto che rimanda alla lava dell’Etna. Oppure «un pezzo di cioccolato in barca» laddove troviamo contrasti di aromi e sapori che in bocca diventano armonici, ovvero ricci di mare crudi serviti con cioccolato al peperoncino. Ma non serve essere estrosi come Chiaramonte per il viaggiatore goloso in Sicilia, perché è la natura stessa ad essere culla, da sempre, di prodotti spesso fuori spartito dai canoni classici.

Continua a leggereRiduci

Le ricchezze di questa terra vanno dal peperone crusco (rischiava di sparire) al formaggio canestrato, che cambia d’aroma in base agli spostamenti delle bestie fra litorale e montagna. E poi una chicca: il caviale di Crucoli, ossia una sorta di «’nduja marittima»Come accennato nella puntata precedente scorrere le pagine del nuovo libro Confesso che ho mangiato del Goethe Gastronauta, alias Davide Paolini, porta alla scoperta di prodotti che, altrimenti, resterebbero nelle loro nicchie di storie e sapori, ma di indiscutibile eccellenza. Nella piccola Lucania ci eravamo lasciati con le melanzane rosse, e che dire del peperone di Senise, piccolo borgo di poco più di 7.000 anime immerse nelle bellezze del parco nazionale del Pollino, il più esteso d’Italia. Un gemello diverso del peperone classico a tutti conosciuto, in quanto non è piccante, ma dotato di aromi intensi, tanto da essere anche chiamato «zafaran», rimando al più blasonato zafferano che pure viene coltivato in queste vallate. Giunto con gli Aragonesi dalle natie Antille si è ben presto acclimatato nella sua nuova patria. Ne esistono tre tipologie, appuntito, a tronco e ad uncino. Una nota identitaria di queste terre in quanto, nei piccoli borghi si possono vedere le «serta di puparuli», sorta di collane di un rosso intenso, ovvero messe ad essiccare all’ombra delle case, tanto da «essere un tutt’uno con l’architettura del posto». «Collane» che richiedono una «abilità ed esperienza tutta femminile, frutto di lunga tradizione», come testimonia Roberto Caravaggi. Altra nota che le rende uniche. Per capire se sono arrivate al punto giusto di essicazione vanno leggermente scosse. Semaforo verde quando «suonano», ovvero emettono uno schiocco caratteristico. Peperone che, durante la sua essicazione, non va mai lavato, ma pulito dalla polvere con un panno asciutto. Va macinato in polvere «zafaran p’sat». Ne deriva un condimento molto aromatico dalle proprietà conservanti, tanto da essere tradizionalmente usato nella preparazione degli insaccati, su tutti il salame pezzente. Peperone «crusco», cioè croccante, che può anche essere consumato intero, fritto nell’olio in padella. Uno spettacolo vederne la trasformazione. Da grinzoso si gonfia e si colora di amaranto. Croccante ed inebriante poi al consumo. Negli ultimi anni da prodotto di stretta tradizione locale è diventato anche golosa pepita ricercata dai pellegrini del gusto. È stato salvato, anni fa, da agricoltori che si sono presi cura di lui. Le coltivazioni stavano per essere smantellate per la costruzione di una diga. Seminate e coltivate pochi campi più in là, in piena sicurezza. Altra ricchezza delle piccole Dolomiti lucane (così vengono chiamate le cime appenniniche da queste parti) il canestrato di Moliterno, nella val d’Agri, uno dei più antichi formaggi italiani. Orgoglio identitario di uno storico borgo di neanche quattromila residenti. L’etimo dal latino mulcternum «luogo dove si munge e si fa coagulare il latte». Questo avveniva nei fondachi, magazzini seminterrati dei palazzi nobiliari del tempo. Un formaggio versatile, a seconda dei pascoli. In estate, più vicini al mare, dai sentori più grassi. In inverno, con i pascoli dell’entroterra, meno grasso e più aromatico. Dal XVIII secolo diventa un’attività a sostegno dell’economia locale, poiché, come ha scritto a suo tempo Giuseppe Bianculli, docente accademico, «il merito è della qualità dell’aria, ricca di particolari germi che agiscono sulla fermentazione del formaggio». La controprova che le stesse maestranze femminili, di riconosciuta esperienza, una volta esportate per la lavorazione a valle, non erano in grado di realizzare lo stesso prodotto. Una testimonianza viva di transumanze senza se e senza ma, con Moliterno caput mundi per produzione e affinamento, come ben descritto tempo addietro dal padre Daniele Murno, un francescano in missione permanente sulle Dolomiti lucane: «Lunghe carovane di muli, da Moliterno, nel periodo invernale e primaverile, scendono alle marine in cerca del prezioso carico del pecorino fresco. Il loro viaggio dura dai quattro ai sei giorni, fra andata e ritorno, con innumerevoli insidie tese dagli uomini e dalla natura, oltre il pericolo della malaria». Quando si dice tenacia e resistenza umana, legate al territorio. In compenso il canestrato lucano è un prodotto ambito e ricercato anche oltreoceano, negli Usa, e non solo dai nipoti dei migranti del secolo scorso. Molto curiosa la procedura. Dopo una prima maturazione le forme venivano lavate con acqua e ripulite con un mazzetto di erba ruvida, il «vrungo», calate nelle fuscelle di vimini che gli danno il caratteristico aspetto, salate e, poi, levigate con pietra pomice per eliminare le parti ruvide. Pezzature importanti, che possono arrivare anche a otto chili. Un misto ovi caprino, con le capre locali molto produttive, mentre la pecora gentile di Lucania è un incrocio «di necessità» avvenuto nel XV secolo, per ottenere lana (dalla merinos spagnola) e carne (la pecora locale). Una razza, quindi, fonte di multiformi ricchezze. Scarsa produttrice di latte, ma di ottima qualità. Canestrato eclettico in cucina. Le forme giovani ottime in insalata con le mele della val d’Agri. A media stagionatura ottimo con i cavuzuni, ravioli con ricotta e ragù o i ferricelli, pasta modellata con un ferretto, condita con mollica di pane e peperoni cruschi. Con stagionature ancora più mature, oltre i 12 mesi, accompagna di golosa grattugia i trisciddi, sorta di orecchiette con ragù di maiale e pomodoro. Scendendo sulla costa calabra incrociamo il caviale di Crucoli, un paesino di neanche tremila abitanti. Qui la pepita golosa sono i piccoli avannotti delle sardine, marinati con peperoncino piccante e semi di finocchio selvatico. Un’autentica goduria spalmata su crostini di pane. Ogni famiglia depositaria della sua ricetta, frutto di sapiente memoria orale. È una sorta di versione marina della più nota ’nduja suina, roba da palati palestrati. Anche qui la lavorazione testimonianza di riti ancestrali. I piccoli avannotti lavati su ripiani di marmo, messi in salamoia nei terzaruli, appositi recipienti di terracotta. Sul fondo il peperoncino, le neonate aromatizzate con finocchietto a strati alterni con il sale. Ci si dimentica del tutto per sei-sette mesi e dopo si pappa in libertà. Un ricettario variegato per questo «caviale» alla portata di tutti. Ingrediente di pizze e frittate, ma anche a farcire le pitte, morbide focaccine, assieme alla cipolla di Tropea. Non poteva mancare la versione tarocca dagli occhi a mandorla, ma basta osservare bene le etichette tipiche dei piccoli produttori artigiani per tutelarsi. È tempo di varcare il canale di Sicilia. Trinacria felix, di particolare fascino. Goethe Paolini, romagnolo verace, è sempre stato attratto dall’isola di Giovanni Verga e Luigi Pirandello, tanto da compiere, quando possibile, spedizioni mirate in questa terra che ha visto alternarsi, nei secoli, sette civiltà, a partire dai fenici. È un viaggio che porta a conoscere non solo dei prodotti, piccole Cenerentole solo perché nulla o poco conosciute al di fuori dei confini patri, ma anche autentici maestri dei fornelli, uno per tutti Carmelo Chiaramonte, di Modica, città del cioccolato, che si autodefinisce cuoco errante, posto che ha prestato il suo talento in varie cucine nella penisola, sempre con la memoria dalle salde radici patrie. Un personaggio che «punta ad una sintonia tra il nome della ricetta e quanto si va ad assaggiare». Ad esempio con gli arancini «vulcanici», detti così perché assemblati anche con il nero di seppia che ne dà un aspetto che rimanda alla lava dell’Etna. Oppure «un pezzo di cioccolato in barca» laddove troviamo contrasti di aromi e sapori che in bocca diventano armonici, ovvero ricci di mare crudi serviti con cioccolato al peperoncino. Ma non serve essere estrosi come Chiaramonte per il viaggiatore goloso in Sicilia, perché è la natura stessa ad essere culla, da sempre, di prodotti spesso fuori spartito dai canoni classici.

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti sul palco del teatro Ariston (Ansa)

Serata più movimentata delle precedenti, merito di ospiti e conduttori. Grazie a Mogol, Ubaldo Pantani, Eros Ramazzotti e Alicia Keys trova ritmo e leggerezza.

Irina Shayk 6 di stima Alla conferenza stampa, in sottoveste bianca, dice di essere «femminista a modo mio». Sul palco, in abito lungo tutto trasparenze e pizzi, riesce a dire «Ciao Italia, ciao Sanremo». All’uscita successiva, in total black generoso di curve, presenta Sal Da Vinci… Ornamentale, come a una passerella. (La Pausini: «Sei un pezzo di ragazza»).

Gianluca Gazzoli 6,5 Giovani presentatori crescono. Cita la mamma e fa leva sui sentimenti, ma gestisce con eleganza le Giovani proposte. Professionale, impeccabile, un po’ patinato. Lo rivedremo.

Ubaldo Pantani 8 Lapo è un must, provato e riprovato, un mix di sfrontatezza e demenzialità stralunata, il violino diventa «l’ukulele da spalla». Gaffeur seriale. Sanremo, «la città dei fiordi». Alla Shayk: «Anche dal vivo ha un rendering eccezionale». Incontenibile.

Mogol 10 «Un monumento della musica italiana» in gran forma a 90 anni. Si merita la standing ovation dell’Ariston mentre scorrono le sue canzoni al Festival, sequenza di capolavori. E poi la playlist colonna sonora di intere generazioni. Non se la tira. Intramontabile.

Sal Da Vinci 8 Canta Per sempre sì. Inno all’amore e alla fedeltà coniugale, considerata obsoleta. Dopo Rossetto e caffè un altro brano tormentone di spudorata impronta popolare e neomelodica. La critica lo osteggia, lui avanza indomito e infiamma il teatro. Coraggioso.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys 9 Adesso tu vinse il Festival quarant’anni fa ed è ancora una storia giovane ed Eros una presenza affidabile. Dopo l’inconveniente tecnico, duettano insieme sulle note di L’aurora. E lei improvvisa al pianoforte New York. Sorriso soul.

Virginia Raffaele 7 «Ciao Carlo, son passati solo dieci anni ed è cambiato tutto. Trump dava fuori di matto, tu presentavi Sanremo e in gara c’erano Arisa e Patty Pravo». Fulminante. Come il promo del nuovo film in uscita in coppia con Fabio De Luigi. Affiatati.

I pasdaran della sala stampa 4 Vogliono politicizzare a tutti i costi la kermesse. La presenza del premier, le donne cantanti discriminate, il pressing di Fratelli d’Italia. Vedono un Festival parallelo. Non accettano che Conti suoni uno spartito diverso dal solito mainstream. FantaSanremisti.

Continua a leggereRiduci

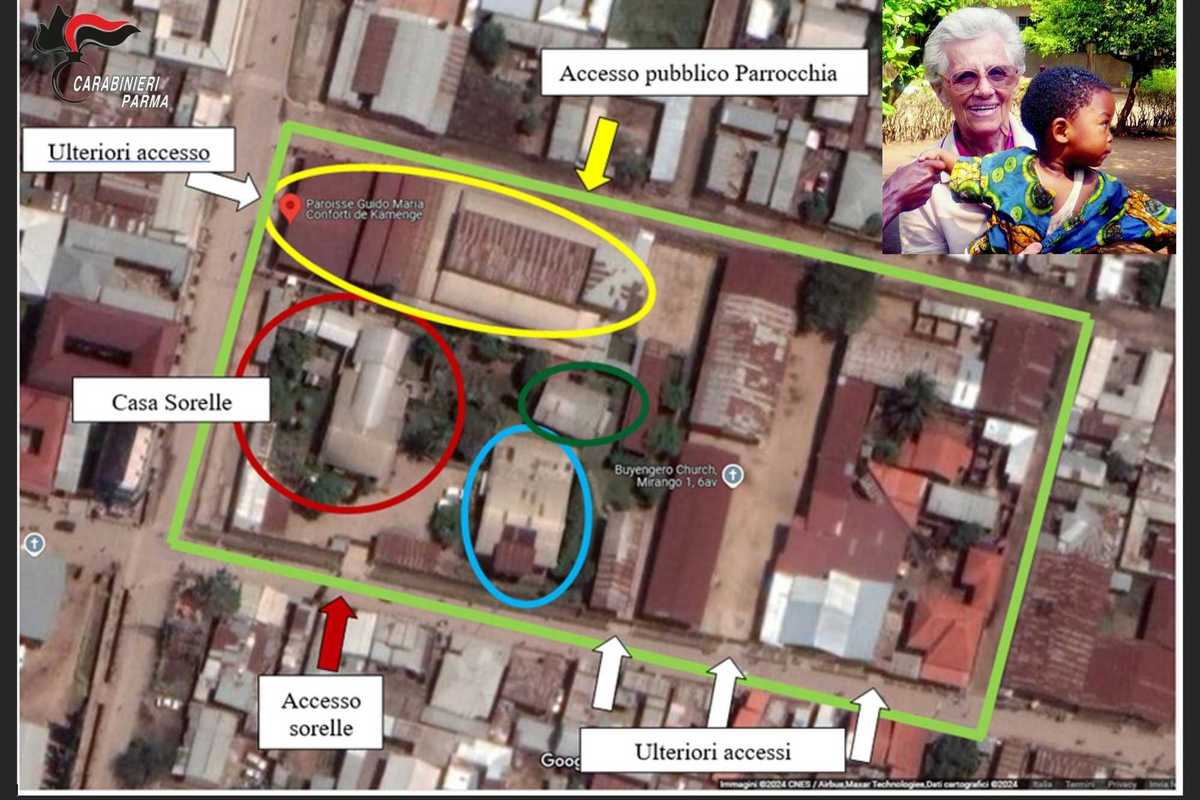

La fotografia del luogo, a Bujumbura, in Burundi, in cui nel 2014 sono state uccise tre suore (Ansa). Nel riquadro Olga Raschietti, una delle tre suore assassinate

Ma Harushimana non è solo un attivista internazionale per i diritti umani, viene indicato come uno stretto collaboratore del generale Adolphe Nshimirimana, il capo della polizia segreta del Burundi che tentò di diventare presidente e che fu ucciso in un attentato politico. Ora è accusato di aver avuto un ruolo nell’omicidio di tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria: Olga Raschietti, 83 anni, Lucia Pulici, 75, e Bernardetta Boggian, 79. Uccise a Kamenge, quartiere di Bujumbura. Alle prime due fu tagliata la gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014. La terza, che era fuori sede durante il primo delitto, fu decapitata la notte seguente. Il capo, reciso, venne riposto accanto al corpo. Harushimana, per la Procura di Parma, sarebbe «istigatore» e «co-organizzatore» del triplice delitto.

Un caso per il quale il Burundi ritiene di aver fatto giustizia, arrestando e condannando pochi giorni dopo un uomo con problemi psichiatrici. Ora si scopre che sarebbe stato Harushimana, secondo l’accusa, a portare alle religiose la richiesta di aiutare le milizie burundesi in Congo e a incassare il loro rifiuto. Da qui la condanna a morte. Con tre ipotesi di movente: il rifiuto di collaborare con i ribelli; la decisione della direzione dei saveriani di affidare il Centro Giovani Kamenge, al quale affluivano ingenti risorse economiche, alla locale diocesi; un rito propiziatorio come buon auspicio per la candidatura del generale Nshimirimana a presidente della Repubblica. L’indagine era stata avviata nel 2014, dopo una relazione dall’ambasciata italiana di Kampala in Uganda, indirizzata alla Procura di Parma.

Il fascicolo contro ignoti venne definito con archiviazione nel 2015 per insussistenza della giurisdizione italiana. Nel maggio 2018 si apre una seconda fase. L’ambasciata di Kampala trasmette una nota: Harushimana, che aveva ottenuto un visto per l’Italia per partecipare a un corso di formazione legato a un incarico in una associazione di Parma, era stato menzionato durante le indagini sull’omicidio delle tre suore da un ex agente segreto che era stato allontanato dal Burundi e che si era arruolato in Somalia. In quella fase Harushimana venne sentito. Affermò che nei giorni del delitto si trovava lontano dal Burundi ed esibì copia del passaporto con timbri attestanti la presenza in un altro Stato. Anche questa indagine si chiuse con un’archiviazione. Il libro Nel cuore dei misteri della giornalista freelance Giusy Baioni e un articolo della Gazzetta di Parma con la cronaca della presentazione riscrivono la storia. Vengono acquisite dichiarazioni di alcune suore saveriane mai sentite in precedenza. Viene sentita anche la Baioni, che aveva verificato sul campo molti dettagli. «Quello che avevo ricostruito oggi viene confermato dalla Procura», conferma alla Verità la giornalista, che aggiunge: «Le testimonianze dicono che avrebbe partecipato a una riunione preparatoria, a un sopralluogo e avrebbe fornito supporto logistico». Gli esecutori sarebbero entrati nella missione saveriana travestiti da chierichetti o da coristi, accompagnati da Harushimana, presente alla riunione durante la quale sarebbe stata ideata l’esecuzione. «Molto attiva», racconta la Baioni, «è stata una radio locale che aveva raccolto importanti testimonianze e che in Burundi era molto contrastata».

Nel libro, spiega la giornalista, il nome di Harushimana «è uno di quelli che ritorna più frequentemente». Poi precisa: «Sulla stampa locale si è sempre dichiarato estraneo. Diverse fonti lo mettevano in contatto con la polizia segreta del Burundi. Raccoglieva fondi in diversi Paesi europei. Io non l’ho intervistato perché sapevo che si muoveva anche in Italia e avevo fatto dei calcoli rispetto al rischio». Proprio a Parma una delle associazioni per le quali Harushimana coordinava i progetti, ParmAlimenta, avrebbe incassato oltre 260.000 euro di fondi della Regione Emilia-Romagna. A sollevare il caso è Priamo Bocchi di Fratelli d’Italia: la Regione avrebbe destinato all’associazione 82.858 nel triennio 2018-2020 come contributi diretti; 146.346 euro tra il 2022 e il 2024 tramite il Comune di Parma con risorse regionali e 33.159 euro liquidati nel 2025 per il progetto «Nutrire il futuro», finalizzato alla lotta alla malnutrizione infantile in Burundi. «Harushimana ha collaborato con ParmAlimenta Burundi nel periodo 2016-2018 per un progetto di cooperazione nello stato africano», precisa ora il presidente di ParmAlimenta Gualtiero Ghirardi, aggiungendo: «Stante la sua presenza in Italia, nel 2022, con un contratto di collaborazione ha affiancato il direttore per un paio di mesi nella rendicontazione di un progetto. Poi abbiamo chiuso i rapporti con lui e non abbiamo più avuto sue notizie».

Nel 2015, però, il nome del cooperante era già finito sulle cronache. «Solo un anno prima», denuncia Bocchi, «Harushimana fu ricevuto da sindaco e assessori in municipio con tutti gli onori». E con interrogazioni e inviti al sindaco aveva richiamato l’attenzione su quel progetto che «visti i personaggi coinvolti», afferma l’esponente di Fdi, «rischiava di infangare l’immagine della città». È rimasto inascoltato.

Continua a leggereRiduci

Il cambio di paradigma arriva dall’Asia: la Gen Z cinese ha fatto del «pingti» (alternative economiche di alta qualità a marchi di lusso o brand occidentali famosi) un gesto identitario, spostando la domanda verso alternative locali. «Il consumatore cinese non ha smesso di comprare, ha smesso di comprare “occidentale” a ogni costo. Trovare l’alternativa locale di qualità è diventato un motivo d’orgoglio patriottico e di intelligenza finanziaria», osserva lo strategist. «Questo “orgoglio autarchico” sta mettendo in crisi il soft power di brand storici. Se un tempo il logo era uno status symbol, oggi per i giovani cinesi il vero status è non farsi “fregare” dai listini gonfiati delle multinazionali estere».

Sull’online europeo, Zalando viene da un 2025 disastroso e da un -45% circa in 12 mesi: la partita è difendere i margini contro l’ultra-fast asiatica e usare l’Ai per ridurre i resi. Nello sportswear, Adidas chiude il 2025 a 24,8 miliardi di euro di vendite e lancia un buyback da un miliardo; Puma entra nel radar di Anta (obiettivo 29%). «L’ingresso di Anta in Puma segna una nuova fase: i giganti cinesi non si accontentano più di dominare il mercato interno, ma usano i marchi europei in difficoltà come cavalli di Troia per la loro espansione globale», avverte Gaziano. «Nel frattempo, nel fast fashion, assistiamo alla fuga in avanti di Inditex (Zara), che sta riuscendo a “nobilitare” il proprio marchio alzando il posizionamento, mentre H&M resta incastrata in una guerra di margini contro la concorrenza spietata di realtà ultra-fast come Shein».

In Italia BasicNet (Kappa, K-Way, Superga) prova a reggere alzando il peso dell’heritage con Woolrich e Sundek. «Per sopravvivere nel 2026, l’abbigliamento accessibile dovrà offrire più del semplice “pronto moda”. Il divario tra chi riesce a mantenere un legame emotivo con il cliente e chi vende solo merce destinata a essere sostituita da un duplicato cinese è destinato ad ampliarsi ulteriormente», conclude l’esperto.

Continua a leggereRiduci