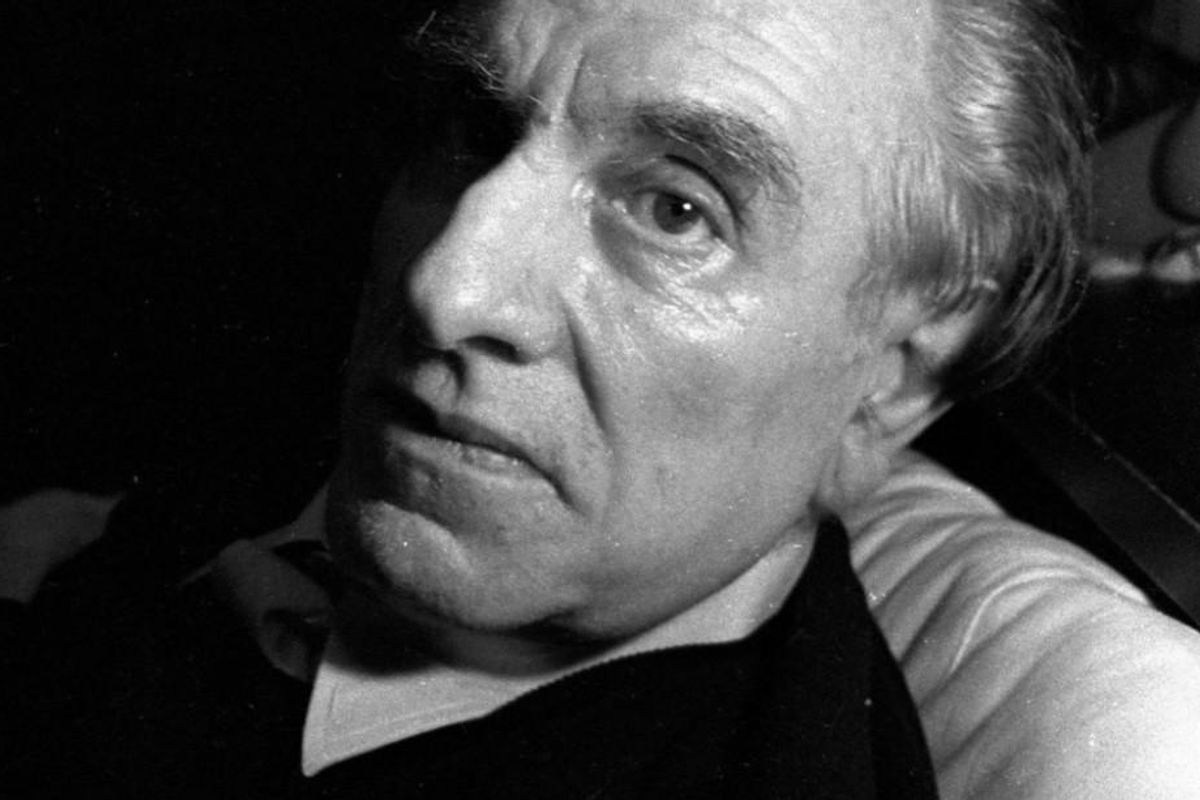

Qualche tempo prima di lasciare la vita terrena (cosa che avvenne nel 1974), Julius Evola, ormai anziano, ebbe un collasso che avrebbe potuto condurlo alla morte. Fu portato di corsa all’ospedale dove fu rianimato per un soffio. Quando riprese conoscenza, il filosofo si rivolse al suo medico di fiducia e si limitò a chiedergli: «Mi sono comportato bene?». Ciò che gli interessava non era sapere quanto tempo ancora gli restasse da trascorrere in queste lande: gli importava soltanto di essersi mostrato fiero al cospetto dalla morte.

Ecco perché oggi - nell’infuriare della discussione pubblica fin troppo approssimativa sul cosiddetto «fine vita» e sul suicidio assistito - è opportuno cercare orientamenti negli scritti del grande pensatore romano, che è stato capace di affrontare questi temi in una prospettiva del tutto aliena alle bassezze ideologiche dei nostri tempi. Ovviamente tocca forzare un filo la mano, perché certo Evola non si è potuto esprimere sulle cliniche svizzere della «dolce morte» e di sicuro non si sarebbe scomodato a rispondere a Marco Cappato. Tuttavia, scorrendo alcuni dei suoi scritti più rilevanti, non è difficile imbattersi in riflessioni di spaventosa attualità. Alcune di esse si trovano in un volume intitolato Diorama filosofico. Raccolta completa degli articoli 1934-1943, fresco di pubblicazione per le edizioni Cinabro.

Tra gli infiniti spunti che il libro offre, quello che ci interessa nella circostanza presente è contenuto in un articolo datato 17 maggio 1942, e significativamente intitolato Il diritto sulla vita. Evola chiarisce immediatamente la sua visione: «Si può avere veramente diritto solo su ciò che ci appartiene», scrive. «Il diritto di por fine alla propria vita è quindi condizionato dalla misura in cui questa vita possa esser detta davvero “mia”. E parlando di “vita” non si può non riferirsi anche al corpo, all’organismo fisio-psichico in genere, sul quale appunto si deve agire per “finirla”; né si deve escludere la stessa vita dei sentimenti e delle sensazioni».

Dunque la domanda è quella abituale: la vita è nostra e ne possiamo disporre oppure no? Ebbene, Evola fornisce una risposta suggestiva da una prospettiva leggermente spiazzante. Di solito, infatti, siamo abituati alla radicale separazione fra radicali e cattolici. Da un parte chi sostiene che il corpo sia nostra proprietà, dunque lo possiamo trattare come ci pare, fino al punto di spegnerlo. Dall’altra chi invece ritiene che la vita non ci appartenga ma sia un dono divino che a noi spetta di preservare nel modo migliore possibile. Evola terremota queste due opposte concezioni. Nell’articolo del 1942 egli scrive: «Non si è il principio e la causa della “nostra” vita, che invece noi riceviamo, sì che nelle antiche tradizioni arie essa vien considerata come un “prestito” da pareggiare col dovere di restituire ad altro tale vita, generando un figlio. Ed anche per questo il primogenito fu chiamato “il figlio del dovere”. [...] Uccidendosi nel modo comune, fisico, si fa perciò violenza su cosa che non può dirsi nostra e che non dipende da noi; su cosa, dunque, sulla quale non può dirsi, secondo giustizia, di aver “diritto” - ius vitae necisque: già meno che sui nostri figli, perché questi, almeno, sono stati generati da noi».

In questo passaggio, il pensiero evoliano sembra in parte coincidere con quello espresso dai cattolici. Tuttavia Evola non si riconosce affatto nel cristianesimo, motivo per cui prende in serissima considerazione l’idea che si possa rifiutare la vita, e non la accantona. La morte volontaria è quindi ammessa, ma a una condizione: «Si esasperi la vita come prova, invece di passare ad un intervento diretto e violento: vi sono le vicende eroiche di una guerra, vi è l’alta montagna, vi è una vita pericolosa in esplorazioni o in missioni - vi sono mille possibilità per porre al “destino” una domanda più perentoria ed insistente ed aver dalle cose stesse la risposta della misura in cui esiste ancora una ragione profonda, impersonale, del continuare qui una vita umana».

Diversi anni dopo, nel capolavoro Cavalcare la tigre (Edizioni Mediterranee), il «Barone» approfondirà ulteriormente il discorso. In questo libro del 1961, l’ipotesi della morte volontaria è esaminata ancora più a fondo, e niente affatto scartata. Egli si sofferma sul pensiero di Seneca e poi sulla dottrina buddista, cioè sulle due filosofie che ammettono il suicidio. Di nuovo, però, ciò che egli ricava da tale esame è per noi spiazzante. Spiega, ad esempio, che nel buddismo «dovunque si sia spinti a rinunciare alla vita in nome della stessa vita, cioè perché l’una o l’altra forma di una volontà di vivere, di godere e di valere viene ad essere contrastata o frustrata, l’uccidersi viene riprovato. Infatti, in tali casi, l’atto viene giudicato non come un liberarsi ma, al contrario, come la forma estrema, seppure negativa, di attaccamento alla vita, di dipendenza dalla vita». Ecco la chiave. La morte volontaria è lecita se è frutto di «una superiorità, un distacco di fronte alla vita». Di più: chi non vive mettendosi in condizione di rischiare tutto, quasi sfidando eroicamente il destino, è già praticamente morto anche se parla e respira.

Evola invita a fronteggiare la morte, la intende come un passaggio di stato, convinto che ci sia qualcosa che la segue esattamente come esiste qualcosa che precede il nostro venire al mondo. Il sacrificio volontario, l’immolazione di Mishima Yukio sono atti che il filosofo romano può apprezzare. E ci domandiamo: dell’odierna proposta di dolce morte che penserebbe?

Risposte definitive, chiaro, non ne abbiamo. E di certo non ci azzardiamo a misurare i singoli casi - la sofferenza, il dolore, i sentimenti delle persone coinvolte - sulla base di testi scritti o di elucubrazioni. Possiamo però avvertire come il pensiero di Evola ci attiri in una direzione del tutto opposta a quella verso cui si muove il nostro mondo. Il filosofo Byung-Chul Han ha di recente scritto che viviamo in una società che teme più di tutto la sofferenza, il dolore e la fatica. Una società in cui la prestazione è tutto, e chi non può fornirla tanto vale si tolga di mezzo, magari gentilmente aiutato da esperti in una clinica sulle Alpi.

Una società simile non può che esser presa a picconate dagli scritti di Evola, che nelle Alpi vedeva soprattutto la metafisica delle vette da conquistare per mettere alla prova sé stessi e il destino.