Quando l’autore del libro Cuore insegnava agli italiani come scrivere e parlare

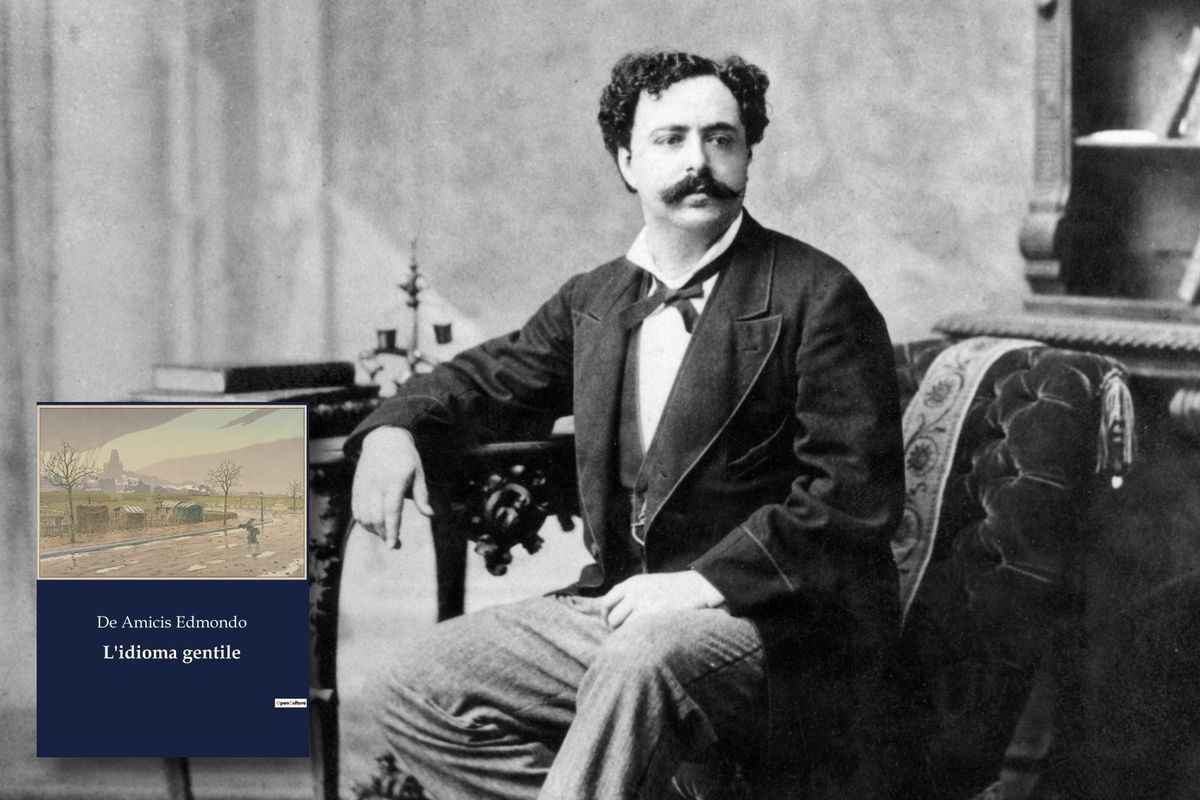

Edmondo De Amicis fu autore di un popolare saggio sulla lingua italiana, L’idioma gentile, in cui l’elogio della comunicazione corretta faceva tutt’uno con la difesa della Patria.

Dopo l’unità d’Italia, in quella fase storica in cui, proverbialmente, «fatta l’Italia, bisognava fare gli italiani», l’educazione sentimentale e l’immaginario collettivo di un intero popolo finalmente riunito in una unica comunità nazionale furono plasmate da alcune opere di letteratura popolare e a tema patriottico che ebbero seguito vastissimo. A partire dal 1881, Carlo Collodi – pseudonimo di Carlo Lorenzini, scrittore e patriota, volontario nelle prime due guerre di indipendenza – pubblicò a puntate Le avventure di Pinocchio, che ebbero un notevole successo e che divennero presto un classico, molto conosciuto fra grandi e piccini. Nel 1886, invece, l’ex militare in carriera Edmondo De Amicis faceva uscire il suo celeberrimo Cuore.

Ufficiale di fanteria nel 1865, combattente nel '66, De Amicis fu addetto al giornale L'Italia militare e divenne noto presso il grande pubblico per articoli e bozzetti. Ormai, incitato da un pubblico sempre più vasto e fedele, egli, lasciata la carriera militare, si diede interamente alla letteratura. La sua popolarità sarà tale che, ancora per tutto il primo dopoguerra, De Amicis risulterà il secondo autore, dopo Manzoni, cui le grammatiche attingevano più di frequente per elaborare gli esercizi e gli esempi. Scrisse romanzi, poesie, ma anche saggi. È il caso de L’idioma gentile – il titolo è tratto da un verso di Alfieri –, che è poi un lungo elogio, anch’esso concepito con spirito apertamente pedagogico, alla lingua italiana, concepita come: «Un’eredità sacra a milioni e milioni d’esseri del nostro sangue, dei quali, per secoli, ella espresse il pensiero; la nostra nutrice intellettuale, il respiro della mente e dell’animo nostro, l’espressione di quanto è più intimamente proprio della nostra indole nazionale, l’immagine più viva e fedele e quasi la natura medesima della nostra razza».

L’idioma gentile è stata la prima guida italiana al parlare e scrivere. Pubblicato nel 1905 ebbe un successo immediato, l’ultimo ottenuto dall’autore, che sarebbe morto nel 1908. Un regio decreto ne caldeggerà la diffusione. Nel 1921 ne vennero vendute 86.000 copie. Il libro è diviso in tre parti. Nella prima, De Amicis si sofferma sulla necessità di imparare a parlare correttamente, nella seconda esamina le parole di origine straniera, come i francesismi, ed effettua una rapida rassegna dei principali scrittori italiani, la terza parte è dedicata soprattutto alla questione dello stile.

Il libro si apre rivolgendosi a un «giovinetto», a cui del resto l’autore si rivolgerà per tutto il testo: «Tu ami la lingua del tuo paese, non è vero? L’amiamo tutti. È inseparabilmente congiunto l'amore della nostra lingua col sentimento d'ammirazione e di gratitudine che ci lega ai nostri padri per il tesoro immenso di sapienza e di bellezza ch’essi diedero per mezzo di lei alla famiglia umana e che è la gloria dell'Italia, l'onore del nostro nome nel mondo». L’intento di De Amicis, come si vede bene, non è puramente filologico. Lingua e patria sono per lui la stessa cosa. E patria, a sua volta, non è certo un concetto disincarnato, ma ha a che fare con il «sangue», con un popolo in carne e ossa, dipinto con accenti all’epoca normali, ma che oggi farebbero gridare al razzismo (così come del resto improntato al «sangue e suolo» era all’epoca tutto il patriottismo risorgimentale e post risorgimentale).

Tornando all’aspetto più propriamente linguistico, affrontata di petto è la questione dei dialetti, che nell’Italia di quegli anni era cruciale. De Amicis non contrappone in modo brutale lingua italiana e dialetti. Al contrario, li ritiene fratelli e invita gli italiani ad approcciarsi alla propria lingua nazionale proprio a partire dai dialetti. Se questi venissero studiati a fondo, spiega l’autore, vi si ritroverebbero molte costruzioni tipiche dell’italiano. De Amicis adotta spesso un tono ironico e colloquiale, che in alcuni passaggi ricorda vagamente, malgrado le macroscopiche differenze, i calembour di Umberto Eco. De Amicis critica, con grande acume, il proliferare degli «ismi», l’uso incontrollato dell’espressione «coso», il dilagare di frasi fatte e luoghi comuni che non dicono nulla («ora si chiamano arterie le strade grandi, e non so perché non si chiamino vene le strade minori»). Un insegnamento che potrebbe essere di qualche aiuto anche agli studenti ora alle prese con la maturità.