True

2021-06-06

Piano Ina-Casa: dai grandi architetti la possibilità della "casa per tutti"

Il quartiere Ina-Casa di Roma Tuscolano in costruzione (courtesy Castelvecchi)

Le aveva descritte magistralmente Pier Paolo Pasolini, le baracche dei disperati nel suo capolavoro letterario "Ragazzi di Vita". Erano le catapecchie della periferia romana dell'immediato dopoguerra nella zona del Mandrione, nei pressi della stazione Roma Casilina e a poca distanza da dove pochi anni dopo sarebbe sorto uno dei quartieri di edilizia popolare più importanti della gestione Ina-Casa, il Tuscolano.

Quei baraccati, costretti a vivere in condizioni igienico sanitarie disastrose e di sovraffollamento, non erano un caso isolato nell'Italia uscita a pezzi dalla guerra. Il problema dei senzatetto e la carenza di abitazioni non solo in termini puramente numerici ma anche qualitativi, pesava come un macigno da rimuovere in fretta per riuscire a far ripartire la macchina della ricostruzione e dell'occupazione, schiantata dalle conseguenze del conflitto. La ripresa della prima avrebbe fatto da volano all'altra e avrebbe ridato dignità ad una società civile a pezzi nell'intento di recuperarne l'identità lacerata da due tragedie, il conflitto mondiale e la guerra civile. Nel 1945 oltre due milioni di vani risultavano distrutti e quattro milioni gravemente danneggiati per effetto dei pesanti bombardamenti subiti in tutta la penisola. Basti pensare che una città già afflitta da gravi problemi legati al sovraffollamento e alle condizioni igienico sanitarie come Napoli fu fatta bersaglio dell'aviazione alleata di oltre duecento raid in appena due anni. Molti erano i disperati che si erano dovuti adattare a vivere in grotte umide e malsane o in quello che rimaneva delle abitazioni cittadine spesso costretti in una sola e malsana stanza per famiglia. Anche Milano, la città che fu il cuore industriale del Paese, contava migliaia di baraccati e macerie ovunque ed in quelle case di legno e lamiera erano costrette le famiglie di operai che avevano perso il lavoro dopo che le fabbriche per le quali avevano lavorato e poi rischiato la vita sotto le bombe, erano state ferite a morte.

Come se ciò non bastasse, le vicende politiche della neonata Repubblica fecero tardare la partenza di un piano urgente per la casa almeno fino a quando la lotta tra i due schieramenti contrapposti, la Democrazia Cristiana e il Fronte Popolare, non fu risolta dall'estromissione definitiva del Pci dal governo De Gasperi e in seguito reso finanziariamente possibile dai fondi del Piano Marshall e dell'UNRRA, ottenuti dopo il famigerato viaggio del premier democristiano negli Stati Uniti. La sconfitta alle elezioni dell'aprile 1948 di comunisti e socialisti aprì definitivamente la strada all'egemonia della Dc nella guida del Paese, alla quale spettò anche la risoluzione dell'emergenza abitativa. Nel 1949 l'Italia faceva il suo ingresso nel Patto Atlantico, mentre a livello nazionale la ripresa della produzione industriale al Nord e la prospettiva di un imponente flusso migratorio dal meridione, che effettivamente si verificherà anche oltre le aspettative nel decennio successivo, acuirono l'urgenza della soluzione degli alloggi per i lavoratori.

E'in questo quadro desolante che maturò e si realizzò uno dei piani più riusciti nel settore dell'edilizia popolare, con cifre da record assoluto in termini di numero di vani realizzati in un tempo relativamente breve considerando un' estensione territoriale che abbracciò gran parte del territorio nazionale.

Il piano per l'edilizia popolare maturò nel 1949 e prese il nome di "piano Fanfani", allora ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale mise la firma su un progetto ciclopico articolato in due settenni (1949-1956 e 1956-1962), che prometteva la ricostruzione non solo di unità abitative, bensì di interi quartieri totalmente nuovi, che avrebbero dovuto integrarsi con il tessuto urbano preesistente. L' idea della "casa per tutti i lavoratori" era già maturata verso la fine della guerra e aveva aperto il dibattito tra gli architetti e gli urbanisti. Uno dei principali fautori del piano per l'edilizia popolare era stato Piero Bottoni, ma su posizioni molto diverse da quelle previste dal piano Fanfani. L'architetto e urbanista milanese, membro della resistenza e iscritto al Partito Comunista, durante la direzione straordinaria della Triennale di Milano aveva progettato nel capoluogo lombardo il quartiere sperimentale QT8 (acronimo di Quartiere Triennale 8) realizzato tra il 1946 e il 1948, dove emersero già le caratteristiche che i nuovi quartieri popolari avrebbero dovuto avere nel rapporto con il tessuto urbano, ossia la diversità nella tipologia dei fabbricati, un'ampia area verde comune e una serie di servizi di quartiere. La divergenza tra Bottoni e i fautori del progetto INA-Casa si palesò sulla questione delle assegnazioni e dei contratti. Se l'architetto comunista considerava secondario (per ovvie questioni ideologiche) l'aspetto della proprietà prediligendo l'affitto calmierato per gli assegnatari, il piano Fanfani andava in una direzione opposta. Condiviso da tutti i massimi esponenti della sinistra della Dc, da Dossetti a La Pira, il piano INA-Casa indicava un modello che si avvicinava di più all' "american dream", cioè al sogno della piccola proprietà anche per le classi lavoratrici più umili. Le abitazioni costruite avrebbero infatti previsto un piano di riscatto tramite una trattenuta sugli stipendi degli assegnatari ordinati secondo una graduatoria che teneva conto della provenienza del capofamiglia, della sua professione e del numero dei membri del nucleo familiare.

La direzione del piano fu affidata a due esponenti cattolici molto vicini alle idee dossettiane. Accanto al ministro Fanfani e al direttore generale dell'INA Annetto Puggioni, i responsabili dell'attuazione del piano edilizio furono l'ingegner Filiberto Guala (Comitato di Attuazione), Arnaldo Foschini alla Gestione e Adalberto Libera a capo dell'Ufficio Progetti.

Sotto la direzione di Foschini fu istituita una commissione per la valutazione degli architetti ed urbanisti composta da nomi altisonanti, sopra tutti quello di Pier Luigi Nervi ma anche di industriali del calibro di Adriano Olivetti, che fungesse da sorta di direttorio per le "linee guida" da condividere con tutti gli attori collegati al piano, dalle amministrazioni comunali agli istituti autonomi per l'edilizia popolare, dalle società subappaltanti agli uffici di collocamento per la mano d'opera nei cantieri. Anche l'assetto finanziario del ciclopico piano fu stabilito e ripartito con criteri universali e rigorosi. All'Istituto Nazionale delle Assicurazioni erano giunti 100 miliardi dallo Stato, sugli oltre 900 spesi in totale per l'attuazione del piano. La rimanente parte dei fondi fu suddivisa per il rimanente importo nella misura del 25% dai contributi dei lavoratori, del 40% dai datori di lavoro, del 20% come già accennato dallo Stato e il resto dagli introiti provenienti dagli assegnatari. Anche la distribuzione geografica degli interventi fu coordinata dalla commissione INA-Casa, con un'iniziale propensione verso il Mezzogiorno con il chiaro intento di tamponare sia la grave situazione occupazionale sia l'emorragia di mano d'opera verso il Nord, mantenendo almeno per qualche anno in più i lavoratori nei cantieri locali. Più tardi si vedrà come invece la bilancia della domanda di alloggi penderà decisamente verso il settentrione, catalizzatore della ripartenza industriale del paese.

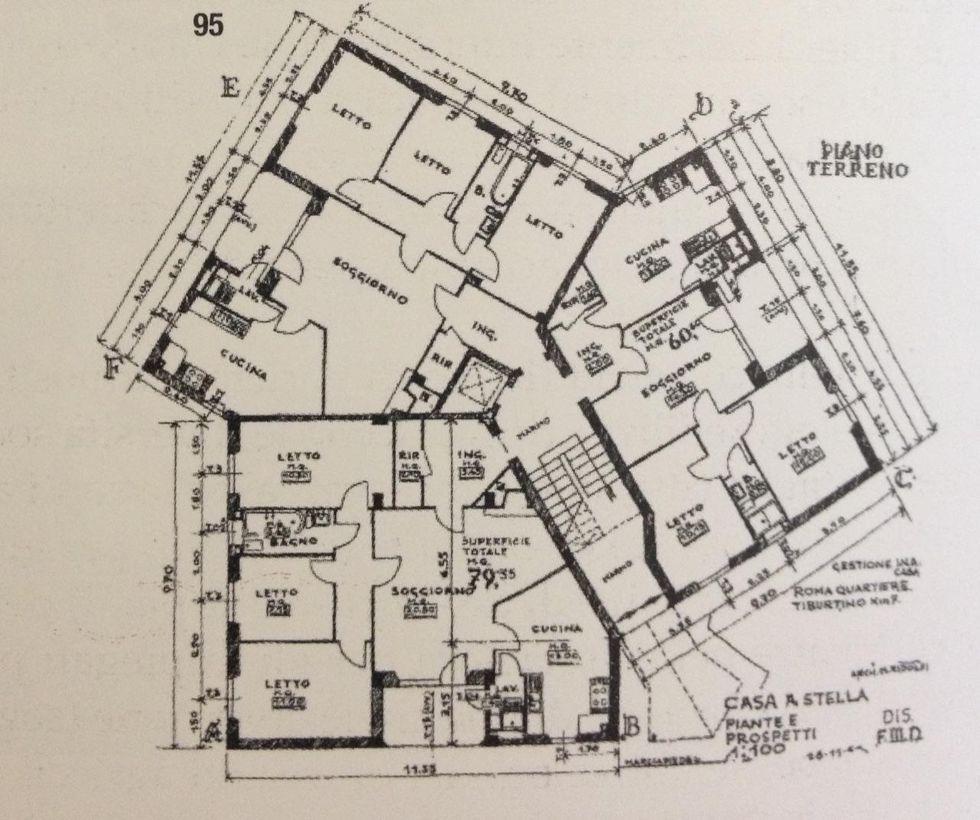

Per quanto riguardò le scelte architettoniche ai vertici dell'INA-Casa, il naturale e prevedibile distacco stilistico e progettuale dal ventennio dettò le nette differenze con l'edilizia popolare nata durante il fascismo nell'era del razionalismo ed in seguito delle giovani correnti moderniste. La differenza tipologica delle abitazioni e dei corpi di fabbrica indicavano già il distacco netto con il passato, dominato ancora da una concezione legata a spazi comuni in completa condivisione tra le famiglie degli inquilini, ed un' unica area comune (il cortile) quale spazio esterno chiuso dalle facciate delle case. L' intento del piano Fanfani era l'opposto. Le nuove abitazioni, che componevano il quartiere, dovevano essere diverse per dimensioni e disposizioni e tutte dovevano gravitare attorno ad un'ampia area comune dove erano inclusi i servizi essenziali (scuole, negozi ecc.) in modo da rendere autonomo il nuovo insediamento ma allo stesso tempo di garantire uno spazio privato alle famiglie assegnatarie all'interno degli appartamenti, standardizzati nei materiali comuni ma differenti nei tagli e nelle superfici (potevano variare da una fino a cinque camere da letto). Anche i materiali utilizzati e l'aspetto esterno dei palazzi dovevano adattarsi sia all'ambiente locale sia ispirarsi alla tradizione, possibilmente attraverso l'uso di elementi che ricalcassero la storia e la tradizione architettonica della zona. Alla iniziale idea di standardizzazione delle finiture (infissi, gronde, impianti termici ecc.) nel caso del piano non corrispose un largo uso di materiali prefabbricati, perché una delle priorità del progetto era il mantenimento più a lungo possibile dell'occupazione all'interno dei cantieri, che l'utilizzo di materiali costruiti in serie avrebbe sicuramente accorciato. Questi parametri, fissati dalle prime linee guida del piano, spiegano già da sole la molteplicità dei criteri costruttivi e degli stili che faranno delle costruzioni del piano Fanfani un caso unico nel campo dell'edilizia popolare urbana. Un esempio si ritrova proprio in uno dei quartieri più importanti del primo periodo, quello di Roma Tiburtino. Tipici (ed unici) sono ad esempio gli unici palazzi costruiti con la pianta a "stella", che lo caratterizzano inconfondibilmente. L'esempio calza anche per un quartiere INA-Casa molto particolare, il Forte Quezzi (noto anche come il "biscione"), iniziato nel 1956 e finito nel 1968 quando il piano Fanfani era già terminato. Il soprannome fu dovuto al fatto che il gruppo di fabbricati senza soluzione di continuità seguiva l'andamento sinuoso della collina sulle alture di Genova come un immenso serpentone contenente nel suo ventre ben 4.500 abitanti. In questo caso l'ispirazione venne da Le Corbusier, e fu progettato da un pool di architetti che comprendeva tra gli altri Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli e Ribaldo Morozzo della Rocca. Inizialmente pensato per essere circondato da un parco e da servizi pubblici, Forte Quezzi fu snaturato dal rapido sviluppo edilizio privato che interessò l'area circostante, rendendolo negli anni da esperimento architettonico a sorta di ghetto a causa del trasferimento forzato degli abitanti del centro storico di Genova in via di riqualificazione.

Altro esempio emblematico dello spirito che animò la sfida degli architetti e degli urbanisti coinvolti nel piano INA-Casa fu quello romano del quartiere Tiburtino, già accennato precedentemente nella descrizione degli edifici a pianta stellare. Costruito nel primo settennio del piano, tra il 1949 e il 1954, fu progettato da un pool guidato dagli architetti Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi e commissionato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e dall'INCIS (Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato). La caratteristica peculiare del quartiere è la divisione in tre tipologie distinte di fabbricati: le case a torre (quelle con la pianta a stella da 7 piani ciascuna), le case in linea da 4 piani, collegate tra loro da ballatoi esterni e infine la parte dell'edilizia destinata al commercio e ai servizi. Il fulcro è la piazza lungo la via Arbib, luogo destinato all'aggregazione delle famiglie, secondo il modello ideale del pensiero dossettiano. L' ispirazione del progetto partì da una filosofia diametralmente opposta a quella monumentale del ventennio, con un'impostazione "folcloristica" sottolineata dalle linee prospettiche irregolari che richiamavano l'idea del "paese dentro la metropoli". Al quartiere Tiburtino fece eco nel primo settennio del piano INA-Casa il quartiere Tuscolano. Quest'ultimo, che ha come elemento comune con il Tiburtino le torri a pianta stellare, è riconoscibile per un edificio particolare da tutti conosciuto come "boomerang" per la caratteristica forma della pianta che ricorda l'antica arma aborigena. Si tratta di un palazzo di 7 piani con pianta a "V" con disposizione di finestra balcone ad effetto "infinito" e la tipica copertura a laterizio a vista. Progettato dall'architetto Saverio Muratori, il "boomerang" fa anche da ingresso principale al quartiere che si snoda attraverso una sequenza di case basse in linea chiuse ai lati dalle torri con pianta a stella.

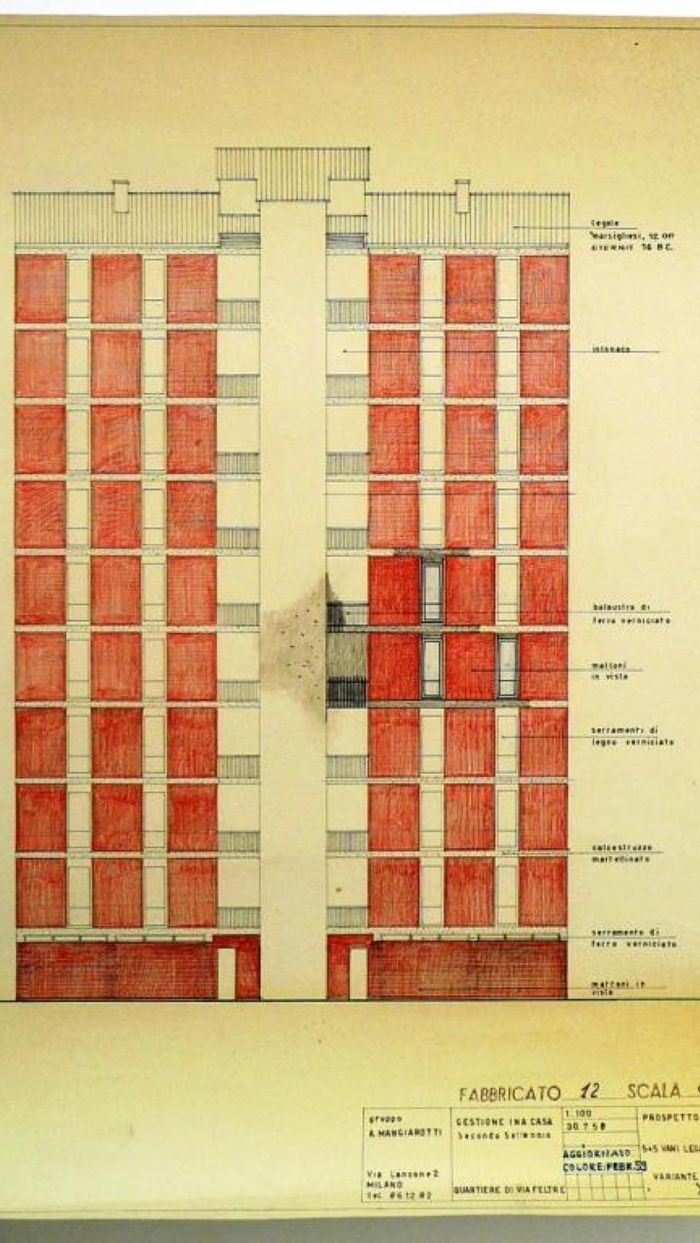

Per quanto riguarda i quartieri INA-Casa realizzati a Milano, l'intervento riguardò molte aree interessate dall'aumento consistente della popolazione tra gli anni cinquanta e sessanta. Tra i più importanti del capoluogo lombardo la Comasina, Vialba, Primaticcio (per i dipendenti società Edison). I meglio riusciti ed ancor oggi apprezzati quartieri INA-Casa di Milano sono il quartiere Harar (a poca distanza dallo Stadio di San Siro) e il quartiere Feltre, affacciato all'omonima via e costruito su un lembo del Parco Lambro. Il primo riunì (come il secondo, costruito più tardi) il gotha dell'architettura e dell'urbanistica del tempo. I nomi sono quelli di Giò Ponti, il già citato Piero Bottoni, Luigi Figini e il suo socio Gino Pollini (padre del grande pianista Maurizio). Anche questo quartiere fa parte delle realizzazioni del primo settennio ed è caratterizzato da due principali tipologie di fabbricati che si snodano all'interno di un'area verde. Ai cosiddetti "grattacieli orizzontali", lunghi edifici a pianta rettangolare che spezzano l'area comune attraversata da vialetti pedonali, si contrappongono piccoli fabbricati, casette a uno o due piani con tetto monofalda spiovente e zona giorno e notte divisa su due livelli, con un piccolo spazio verde di pertinenza. Il quartiere Feltre fu invece realizzato nel secondo settennio del piano edilizio. L'area di pertinenza fu acquistata nel 1957 su commissione dell'INCIS ed i lavori partirono nel 1958. Il quartiere rispecchiava chiaramente le mutate esigenze della città di Milano rispetto alla situazione del 1949. In pieno boom economico, la necessità di un maggior numero di vani impose una soluzione ad alta densità, che lo differenziava nettamente dalle realizzazioni INA-Casa precedenti. Tuttavia lo spirito originario di vivibilità e fruizione degli spazi verdi comuni a uso delle famiglie rimase invariato e anzi amplificato grazie alla vicinanza del verde del parco Lambro. I fabbricati anche in questo caso furono divisi in due tipologie distinte. A delimitare l'area una serie di palazzi in linea (che raggiungono oltre un chilometro di lunghezza e si sviluppano in altezza su nove piani), che racchiudono un'ampia area verde comune (in realtà piantumata soltanto molti anni dopo) entro la quale si trovano i servizi (asilo e scuole elementari). Nella zona delle case in linea più basse sono sorti (solamente in parte rispetto ai piani originari) gli esercizi commerciali, mentre una piazza ospita la chiesa parrocchiale, fulcro della vita sociale del quartiere. La caratteristica degli edifici principali, tutti rifiniti in laterizio a vista, fu affidata dal coordinatore Gino Pollini ad un pool di architetti tra cui figurava il capogruppo Luciano Baldessari, già allievo di Gropius durante l'esilio americano negli anni della guerra ed esponente del razionalismo prebellico.

Visto nella prospettiva dell'Italia del dopoguerra, il piano INA-Casa fu per molti versi rivoluzionario. Tutti gli appartamenti costruiti sin dal primo periodo prevedevano confort per nulla scontati in quegli anni, come l'acqua corrente e l'impianto di riscaldamento. L'obiettivo dei progettisti fu anche quello di garantire una luminosità ottimale e una disposizione razionale degli spazi interni, con soluzioni variabili da un caso all'altro. I destinatari del piano furono principalmente gli operai e gli impiegati, che potevano scegliere l'opzione (certo più onerosa) del riscatto piuttosto che il contratto d'affitto. La graduatoria per le assegnazioni fu dedicata nei primi anni del piano per l'80% a famiglie bisognose di un alloggio dignitoso e ai senzatetto sinistrati di guerra. Un altro criterio riguardava il numero dei componenti il nucleo familiare, ma l'aspetto del bisogno fu sempre maggiormente considerato e questo spiega la ragione per cui un gran numero di alloggi INA-Casa nel Nord Italia furono assegnati alle famiglie di immigrati meridionali giunti con la prospettiva di un lavoro ma non di un alloggio. All'interno del piano di riscatto, le domande crebbero progressivamente dopo la metà degli anni cinquanta e soprattutto da parte degli impiegati collegati all'INCIS, i quali avevano naturalmente maggiore disponibilità economica, ma per effetto della crescita del reddito pro capite a cavallo degli anni cinquanta e sessanta fu possibile anche per le famiglie operaie realizzare il sogno della casa di proprietà. La conformazione dei quartieri, grazie ai progettisti che ebbero l'idea di realizzare delle "isole" urbane che generarono un forte senso di appartenenza alle famiglie residenti, quasi fossero paesi inurbati, protetti dagli alti palazzi che nascondevano il più delle volte un cuore verde a misura d'uomo. Sicuramente, il successo maggiore del piano INA-Casa fu raggiunto nella qualità degli spazi abitativi degli appartamenti, generalmente luminosi con le diverse zone ben divise, dove ogni membro del nucleo familiare potesse godere della propria privacy. Questo permise a tante famiglie italiane di guadagnare una qualità e un armonia senza precedenti nella storia dei ceti popolari e di riguadagnare la fiducia nel futuro dopo le devastazioni della guerra nonché di rendere almeno in parte meno traumatico l'impatto sociale dell'emigrazione verso le grandi città industriali del Nord. Questo traguardo importante fu reso possibile anche dall'impegno e dalla sensibilità dei grandi architetti che parteciparono al piano edilizio, i quali tennero sempre in altissima considerazione l'aspetto della "casa a misura di famiglia" in un momento in cui la disperazione delle classi popolari avrebbe accettato standard anche molto più bassi pur di avere un tetto. A ciò si aggiunse una alto grado di solidità costruttiva, raggiunta grazie alla grande esperienza dei progettisti già famosi nel ventennio, che misero a disposizione il proprio talento per alleviare la fase della difficile ricostruzione dell'Italia postbellica fino al raggiungimento di quell' "italian dream" che caratterizzò gli anni del miracolo economico.

Per approfondire la storia e le caratteristiche tecnico-architettoniche del piano INA-Casa si segnala il volume di Stephanie Zeier-Pilat "Ricostruire l'Italia- I quartieri INA-Casa del dopoguerra" (Castelvecchi).

Continua a leggereRiduci

L' Italia del dopoguerra si lasciò alle spalle le macerie con un piano ambizioso di edilizia popolare. Progettato dalle più importanti firme dell'architettura italiana e promosso dalla Democrazia Cristiana di Fanfani, fornì alloggi di qualità (in affitto e a riscatto) a chi era senza tetto o cercava fortuna nel Nord della ricostruzione. Pensato per la vivibilità e per le famiglie, portò alla realizzazione di due milioni di vani in 14 anni di cantieri in tutto il Paese.Le aveva descritte magistralmente Pier Paolo Pasolini, le baracche dei disperati nel suo capolavoro letterario "Ragazzi di Vita". Erano le catapecchie della periferia romana dell'immediato dopoguerra nella zona del Mandrione, nei pressi della stazione Roma Casilina e a poca distanza da dove pochi anni dopo sarebbe sorto uno dei quartieri di edilizia popolare più importanti della gestione Ina-Casa, il Tuscolano.Quei baraccati, costretti a vivere in condizioni igienico sanitarie disastrose e di sovraffollamento, non erano un caso isolato nell'Italia uscita a pezzi dalla guerra. Il problema dei senzatetto e la carenza di abitazioni non solo in termini puramente numerici ma anche qualitativi, pesava come un macigno da rimuovere in fretta per riuscire a far ripartire la macchina della ricostruzione e dell'occupazione, schiantata dalle conseguenze del conflitto. La ripresa della prima avrebbe fatto da volano all'altra e avrebbe ridato dignità ad una società civile a pezzi nell'intento di recuperarne l'identità lacerata da due tragedie, il conflitto mondiale e la guerra civile. Nel 1945 oltre due milioni di vani risultavano distrutti e quattro milioni gravemente danneggiati per effetto dei pesanti bombardamenti subiti in tutta la penisola. Basti pensare che una città già afflitta da gravi problemi legati al sovraffollamento e alle condizioni igienico sanitarie come Napoli fu fatta bersaglio dell'aviazione alleata di oltre duecento raid in appena due anni. Molti erano i disperati che si erano dovuti adattare a vivere in grotte umide e malsane o in quello che rimaneva delle abitazioni cittadine spesso costretti in una sola e malsana stanza per famiglia. Anche Milano, la città che fu il cuore industriale del Paese, contava migliaia di baraccati e macerie ovunque ed in quelle case di legno e lamiera erano costrette le famiglie di operai che avevano perso il lavoro dopo che le fabbriche per le quali avevano lavorato e poi rischiato la vita sotto le bombe, erano state ferite a morte. Come se ciò non bastasse, le vicende politiche della neonata Repubblica fecero tardare la partenza di un piano urgente per la casa almeno fino a quando la lotta tra i due schieramenti contrapposti, la Democrazia Cristiana e il Fronte Popolare, non fu risolta dall'estromissione definitiva del Pci dal governo De Gasperi e in seguito reso finanziariamente possibile dai fondi del Piano Marshall e dell'UNRRA, ottenuti dopo il famigerato viaggio del premier democristiano negli Stati Uniti. La sconfitta alle elezioni dell'aprile 1948 di comunisti e socialisti aprì definitivamente la strada all'egemonia della Dc nella guida del Paese, alla quale spettò anche la risoluzione dell'emergenza abitativa. Nel 1949 l'Italia faceva il suo ingresso nel Patto Atlantico, mentre a livello nazionale la ripresa della produzione industriale al Nord e la prospettiva di un imponente flusso migratorio dal meridione, che effettivamente si verificherà anche oltre le aspettative nel decennio successivo, acuirono l'urgenza della soluzione degli alloggi per i lavoratori. E'in questo quadro desolante che maturò e si realizzò uno dei piani più riusciti nel settore dell'edilizia popolare, con cifre da record assoluto in termini di numero di vani realizzati in un tempo relativamente breve considerando un' estensione territoriale che abbracciò gran parte del territorio nazionale. Il piano per l'edilizia popolare maturò nel 1949 e prese il nome di "piano Fanfani", allora ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale mise la firma su un progetto ciclopico articolato in due settenni (1949-1956 e 1956-1962), che prometteva la ricostruzione non solo di unità abitative, bensì di interi quartieri totalmente nuovi, che avrebbero dovuto integrarsi con il tessuto urbano preesistente. L' idea della "casa per tutti i lavoratori" era già maturata verso la fine della guerra e aveva aperto il dibattito tra gli architetti e gli urbanisti. Uno dei principali fautori del piano per l'edilizia popolare era stato Piero Bottoni, ma su posizioni molto diverse da quelle previste dal piano Fanfani. L'architetto e urbanista milanese, membro della resistenza e iscritto al Partito Comunista, durante la direzione straordinaria della Triennale di Milano aveva progettato nel capoluogo lombardo il quartiere sperimentale QT8 (acronimo di Quartiere Triennale 8) realizzato tra il 1946 e il 1948, dove emersero già le caratteristiche che i nuovi quartieri popolari avrebbero dovuto avere nel rapporto con il tessuto urbano, ossia la diversità nella tipologia dei fabbricati, un'ampia area verde comune e una serie di servizi di quartiere. La divergenza tra Bottoni e i fautori del progetto INA-Casa si palesò sulla questione delle assegnazioni e dei contratti. Se l'architetto comunista considerava secondario (per ovvie questioni ideologiche) l'aspetto della proprietà prediligendo l'affitto calmierato per gli assegnatari, il piano Fanfani andava in una direzione opposta. Condiviso da tutti i massimi esponenti della sinistra della Dc, da Dossetti a La Pira, il piano INA-Casa indicava un modello che si avvicinava di più all' "american dream", cioè al sogno della piccola proprietà anche per le classi lavoratrici più umili. Le abitazioni costruite avrebbero infatti previsto un piano di riscatto tramite una trattenuta sugli stipendi degli assegnatari ordinati secondo una graduatoria che teneva conto della provenienza del capofamiglia, della sua professione e del numero dei membri del nucleo familiare. La direzione del piano fu affidata a due esponenti cattolici molto vicini alle idee dossettiane. Accanto al ministro Fanfani e al direttore generale dell'INA Annetto Puggioni, i responsabili dell'attuazione del piano edilizio furono l'ingegner Filiberto Guala (Comitato di Attuazione), Arnaldo Foschini alla Gestione e Adalberto Libera a capo dell'Ufficio Progetti. Sotto la direzione di Foschini fu istituita una commissione per la valutazione degli architetti ed urbanisti composta da nomi altisonanti, sopra tutti quello di Pier Luigi Nervi ma anche di industriali del calibro di Adriano Olivetti, che fungesse da sorta di direttorio per le "linee guida" da condividere con tutti gli attori collegati al piano, dalle amministrazioni comunali agli istituti autonomi per l'edilizia popolare, dalle società subappaltanti agli uffici di collocamento per la mano d'opera nei cantieri. Anche l'assetto finanziario del ciclopico piano fu stabilito e ripartito con criteri universali e rigorosi. All'Istituto Nazionale delle Assicurazioni erano giunti 100 miliardi dallo Stato, sugli oltre 900 spesi in totale per l'attuazione del piano. La rimanente parte dei fondi fu suddivisa per il rimanente importo nella misura del 25% dai contributi dei lavoratori, del 40% dai datori di lavoro, del 20% come già accennato dallo Stato e il resto dagli introiti provenienti dagli assegnatari. Anche la distribuzione geografica degli interventi fu coordinata dalla commissione INA-Casa, con un'iniziale propensione verso il Mezzogiorno con il chiaro intento di tamponare sia la grave situazione occupazionale sia l'emorragia di mano d'opera verso il Nord, mantenendo almeno per qualche anno in più i lavoratori nei cantieri locali. Più tardi si vedrà come invece la bilancia della domanda di alloggi penderà decisamente verso il settentrione, catalizzatore della ripartenza industriale del paese. Per quanto riguardò le scelte architettoniche ai vertici dell'INA-Casa, il naturale e prevedibile distacco stilistico e progettuale dal ventennio dettò le nette differenze con l'edilizia popolare nata durante il fascismo nell'era del razionalismo ed in seguito delle giovani correnti moderniste. La differenza tipologica delle abitazioni e dei corpi di fabbrica indicavano già il distacco netto con il passato, dominato ancora da una concezione legata a spazi comuni in completa condivisione tra le famiglie degli inquilini, ed un' unica area comune (il cortile) quale spazio esterno chiuso dalle facciate delle case. L' intento del piano Fanfani era l'opposto. Le nuove abitazioni, che componevano il quartiere, dovevano essere diverse per dimensioni e disposizioni e tutte dovevano gravitare attorno ad un'ampia area comune dove erano inclusi i servizi essenziali (scuole, negozi ecc.) in modo da rendere autonomo il nuovo insediamento ma allo stesso tempo di garantire uno spazio privato alle famiglie assegnatarie all'interno degli appartamenti, standardizzati nei materiali comuni ma differenti nei tagli e nelle superfici (potevano variare da una fino a cinque camere da letto). Anche i materiali utilizzati e l'aspetto esterno dei palazzi dovevano adattarsi sia all'ambiente locale sia ispirarsi alla tradizione, possibilmente attraverso l'uso di elementi che ricalcassero la storia e la tradizione architettonica della zona. Alla iniziale idea di standardizzazione delle finiture (infissi, gronde, impianti termici ecc.) nel caso del piano non corrispose un largo uso di materiali prefabbricati, perché una delle priorità del progetto era il mantenimento più a lungo possibile dell'occupazione all'interno dei cantieri, che l'utilizzo di materiali costruiti in serie avrebbe sicuramente accorciato. Questi parametri, fissati dalle prime linee guida del piano, spiegano già da sole la molteplicità dei criteri costruttivi e degli stili che faranno delle costruzioni del piano Fanfani un caso unico nel campo dell'edilizia popolare urbana. Un esempio si ritrova proprio in uno dei quartieri più importanti del primo periodo, quello di Roma Tiburtino. Tipici (ed unici) sono ad esempio gli unici palazzi costruiti con la pianta a "stella", che lo caratterizzano inconfondibilmente. L'esempio calza anche per un quartiere INA-Casa molto particolare, il Forte Quezzi (noto anche come il "biscione"), iniziato nel 1956 e finito nel 1968 quando il piano Fanfani era già terminato. Il soprannome fu dovuto al fatto che il gruppo di fabbricati senza soluzione di continuità seguiva l'andamento sinuoso della collina sulle alture di Genova come un immenso serpentone contenente nel suo ventre ben 4.500 abitanti. In questo caso l'ispirazione venne da Le Corbusier, e fu progettato da un pool di architetti che comprendeva tra gli altri Luigi Carlo Daneri, Eugenio Fuselli e Ribaldo Morozzo della Rocca. Inizialmente pensato per essere circondato da un parco e da servizi pubblici, Forte Quezzi fu snaturato dal rapido sviluppo edilizio privato che interessò l'area circostante, rendendolo negli anni da esperimento architettonico a sorta di ghetto a causa del trasferimento forzato degli abitanti del centro storico di Genova in via di riqualificazione. Altro esempio emblematico dello spirito che animò la sfida degli architetti e degli urbanisti coinvolti nel piano INA-Casa fu quello romano del quartiere Tiburtino, già accennato precedentemente nella descrizione degli edifici a pianta stellare. Costruito nel primo settennio del piano, tra il 1949 e il 1954, fu progettato da un pool guidato dagli architetti Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi e commissionato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e dall'INCIS (Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato). La caratteristica peculiare del quartiere è la divisione in tre tipologie distinte di fabbricati: le case a torre (quelle con la pianta a stella da 7 piani ciascuna), le case in linea da 4 piani, collegate tra loro da ballatoi esterni e infine la parte dell'edilizia destinata al commercio e ai servizi. Il fulcro è la piazza lungo la via Arbib, luogo destinato all'aggregazione delle famiglie, secondo il modello ideale del pensiero dossettiano. L' ispirazione del progetto partì da una filosofia diametralmente opposta a quella monumentale del ventennio, con un'impostazione "folcloristica" sottolineata dalle linee prospettiche irregolari che richiamavano l'idea del "paese dentro la metropoli". Al quartiere Tiburtino fece eco nel primo settennio del piano INA-Casa il quartiere Tuscolano. Quest'ultimo, che ha come elemento comune con il Tiburtino le torri a pianta stellare, è riconoscibile per un edificio particolare da tutti conosciuto come "boomerang" per la caratteristica forma della pianta che ricorda l'antica arma aborigena. Si tratta di un palazzo di 7 piani con pianta a "V" con disposizione di finestra balcone ad effetto "infinito" e la tipica copertura a laterizio a vista. Progettato dall'architetto Saverio Muratori, il "boomerang" fa anche da ingresso principale al quartiere che si snoda attraverso una sequenza di case basse in linea chiuse ai lati dalle torri con pianta a stella.Per quanto riguarda i quartieri INA-Casa realizzati a Milano, l'intervento riguardò molte aree interessate dall'aumento consistente della popolazione tra gli anni cinquanta e sessanta. Tra i più importanti del capoluogo lombardo la Comasina, Vialba, Primaticcio (per i dipendenti società Edison). I meglio riusciti ed ancor oggi apprezzati quartieri INA-Casa di Milano sono il quartiere Harar (a poca distanza dallo Stadio di San Siro) e il quartiere Feltre, affacciato all'omonima via e costruito su un lembo del Parco Lambro. Il primo riunì (come il secondo, costruito più tardi) il gotha dell'architettura e dell'urbanistica del tempo. I nomi sono quelli di Giò Ponti, il già citato Piero Bottoni, Luigi Figini e il suo socio Gino Pollini (padre del grande pianista Maurizio). Anche questo quartiere fa parte delle realizzazioni del primo settennio ed è caratterizzato da due principali tipologie di fabbricati che si snodano all'interno di un'area verde. Ai cosiddetti "grattacieli orizzontali", lunghi edifici a pianta rettangolare che spezzano l'area comune attraversata da vialetti pedonali, si contrappongono piccoli fabbricati, casette a uno o due piani con tetto monofalda spiovente e zona giorno e notte divisa su due livelli, con un piccolo spazio verde di pertinenza. Il quartiere Feltre fu invece realizzato nel secondo settennio del piano edilizio. L'area di pertinenza fu acquistata nel 1957 su commissione dell'INCIS ed i lavori partirono nel 1958. Il quartiere rispecchiava chiaramente le mutate esigenze della città di Milano rispetto alla situazione del 1949. In pieno boom economico, la necessità di un maggior numero di vani impose una soluzione ad alta densità, che lo differenziava nettamente dalle realizzazioni INA-Casa precedenti. Tuttavia lo spirito originario di vivibilità e fruizione degli spazi verdi comuni a uso delle famiglie rimase invariato e anzi amplificato grazie alla vicinanza del verde del parco Lambro. I fabbricati anche in questo caso furono divisi in due tipologie distinte. A delimitare l'area una serie di palazzi in linea (che raggiungono oltre un chilometro di lunghezza e si sviluppano in altezza su nove piani), che racchiudono un'ampia area verde comune (in realtà piantumata soltanto molti anni dopo) entro la quale si trovano i servizi (asilo e scuole elementari). Nella zona delle case in linea più basse sono sorti (solamente in parte rispetto ai piani originari) gli esercizi commerciali, mentre una piazza ospita la chiesa parrocchiale, fulcro della vita sociale del quartiere. La caratteristica degli edifici principali, tutti rifiniti in laterizio a vista, fu affidata dal coordinatore Gino Pollini ad un pool di architetti tra cui figurava il capogruppo Luciano Baldessari, già allievo di Gropius durante l'esilio americano negli anni della guerra ed esponente del razionalismo prebellico. Visto nella prospettiva dell'Italia del dopoguerra, il piano INA-Casa fu per molti versi rivoluzionario. Tutti gli appartamenti costruiti sin dal primo periodo prevedevano confort per nulla scontati in quegli anni, come l'acqua corrente e l'impianto di riscaldamento. L'obiettivo dei progettisti fu anche quello di garantire una luminosità ottimale e una disposizione razionale degli spazi interni, con soluzioni variabili da un caso all'altro. I destinatari del piano furono principalmente gli operai e gli impiegati, che potevano scegliere l'opzione (certo più onerosa) del riscatto piuttosto che il contratto d'affitto. La graduatoria per le assegnazioni fu dedicata nei primi anni del piano per l'80% a famiglie bisognose di un alloggio dignitoso e ai senzatetto sinistrati di guerra. Un altro criterio riguardava il numero dei componenti il nucleo familiare, ma l'aspetto del bisogno fu sempre maggiormente considerato e questo spiega la ragione per cui un gran numero di alloggi INA-Casa nel Nord Italia furono assegnati alle famiglie di immigrati meridionali giunti con la prospettiva di un lavoro ma non di un alloggio. All'interno del piano di riscatto, le domande crebbero progressivamente dopo la metà degli anni cinquanta e soprattutto da parte degli impiegati collegati all'INCIS, i quali avevano naturalmente maggiore disponibilità economica, ma per effetto della crescita del reddito pro capite a cavallo degli anni cinquanta e sessanta fu possibile anche per le famiglie operaie realizzare il sogno della casa di proprietà. La conformazione dei quartieri, grazie ai progettisti che ebbero l'idea di realizzare delle "isole" urbane che generarono un forte senso di appartenenza alle famiglie residenti, quasi fossero paesi inurbati, protetti dagli alti palazzi che nascondevano il più delle volte un cuore verde a misura d'uomo. Sicuramente, il successo maggiore del piano INA-Casa fu raggiunto nella qualità degli spazi abitativi degli appartamenti, generalmente luminosi con le diverse zone ben divise, dove ogni membro del nucleo familiare potesse godere della propria privacy. Questo permise a tante famiglie italiane di guadagnare una qualità e un armonia senza precedenti nella storia dei ceti popolari e di riguadagnare la fiducia nel futuro dopo le devastazioni della guerra nonché di rendere almeno in parte meno traumatico l'impatto sociale dell'emigrazione verso le grandi città industriali del Nord. Questo traguardo importante fu reso possibile anche dall'impegno e dalla sensibilità dei grandi architetti che parteciparono al piano edilizio, i quali tennero sempre in altissima considerazione l'aspetto della "casa a misura di famiglia" in un momento in cui la disperazione delle classi popolari avrebbe accettato standard anche molto più bassi pur di avere un tetto. A ciò si aggiunse una alto grado di solidità costruttiva, raggiunta grazie alla grande esperienza dei progettisti già famosi nel ventennio, che misero a disposizione il proprio talento per alleviare la fase della difficile ricostruzione dell'Italia postbellica fino al raggiungimento di quell' "italian dream" che caratterizzò gli anni del miracolo economico. Per approfondire la storia e le caratteristiche tecnico-architettoniche del piano INA-Casa si segnala il volume di Stephanie Zeier-Pilat "Ricostruire l'Italia- I quartieri INA-Casa del dopoguerra" (Castelvecchi).

Per comprendere l’attuale fase di tensione tra Stati Uniti e Iran occorre partire da un presupposto: Teheran ha applicato a Donald Trump uno schema interpretativo già utilizzato con i suoi predecessori, senza cogliere la natura radicalmente diversa del suo approccio politico e negoziale.

Per oltre due decenni la Repubblica islamica ha gestito il confronto con Washington attraverso una strategia calibrata su tempi lunghi, ambiguità calcolate e negoziati diluiti. Con presidenti come Barack Obama o Joe Biden, Teheran aveva individuato margini di trattativa fondati su un presupposto condiviso: evitare l’escalation militare e mantenere aperto un canale diplomatico, anche a costo di incontri ripetuti e progressi minimi. Con Donald Trump, questo paradigma si è rivelato inadeguato.

Trump non ha mai concepito il negoziato come un processo infinito, ma come una sequenza di scadenze ravvicinate, risultati tangibili e pressioni crescenti. L’uscita unilaterale dal Joint Comprehensive Plan of Action nel 2018 aveva già rappresentato un segnale inequivocabile: per la nuova amministrazione non esistevano accordi intoccabili, né automatismi diplomatici. Ogni dossier poteva essere riaperto, rinegoziato oppure stravolto. Teheran, tuttavia, ha continuato a muoversi come se il tempo fosse una variabile a proprio favore. Riunioni tecniche, incontri indiretti, dichiarazioni interlocutorie, aperture seguite da irrigidimenti: una diplomazia rituale che in passato aveva consentito di guadagnare mesi, talvolta anni. L’obiettivo era duplice: alleggerire gradualmente la pressione internazionale e, nel frattempo, consolidare le proprie capacità strategiche, in particolare sul fronte nucleare. Ma provocare Trump con continue riunioni senza risultati concreti è stato un errore fatale.

Un ulteriore elemento di fragilità riguarda la figura del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian (spesso indicato in modo impreciso come «Aranghi»), apparso in questa fase inadeguato alla gravità della crisi. La diplomazia iraniana, tradizionalmente abituata a muoversi su più tavoli e a mantenere canali aperti anche nei momenti di massima tensione, sembra aver perso incisività proprio quando sarebbe stato necessario costruire sponde internazionali e rafforzare la narrativa difensiva di Teheran. Le sue dichiarazioni pubbliche, improntate a toni rigidi ma prive di una chiara strategia di de-escalation, non hanno contribuito a ridurre l’isolamento del Paese. In un sistema in cui la politica estera è fortemente condizionata dalla Guida Suprema e dai Pasdaran, il margine d’azione del capo della diplomazia è certamente limitato; tuttavia, in una fase di possibile transizione al vertice, l’assenza di una regia diplomatica credibile rischia di amplificare l’impressione di disorientamento e di lasciare l’iniziativa interamente nelle mani dell’apparato militare.

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)

Nel linguaggio politico del presidente americano, l’assenza di un’intesa non equivale a una fase di stallo gestibile, bensì a una sfida diretta. Ogni incontro inconcludente è stato percepito come un tentativo di prendere tempo, se non come una forma di provocazione. In questo quadro, la pressione economica – sanzioni secondarie, isolamento finanziario, targeting delle esportazioni energetiche – è diventata lo strumento privilegiato per forzare un cambio di atteggiamento.

L’Iran ha probabilmente sottovalutato un elemento centrale: Donald Trump non cercava semplicemente di rientrare in un accordo migliorato, ma di ridefinire l’intero equilibrio di deterrenza regionale. La richiesta di condizioni più stringenti, la volontà di estendere la durata di eventuali restrizioni e l’insistenza su un meccanismo permanente di controllo rappresentavano un salto qualitativo rispetto alla logica del compromesso temporaneo. Nel frattempo, la leadership iraniana ha continuato a calibrare la propria risposta su un doppio binario: mantenere formalmente aperto il dialogo e, parallelamente, aumentare la leva strategica attraverso l’arricchimento dell’uranio e il consolidamento delle reti regionali di influenza. Una strategia che con altri presidenti avrebbe potuto produrre nuove fasi negoziali, ma che con Trump ha generato l’effetto opposto.

La differenza non è soltanto ideologica, ma metodologica. Trump ha interpretato la politica estera come una transazione ad alto rischio: o si chiude l’accordo alle sue condizioni, o si alza il livello dello scontro. In questa cornice, la diplomazia dilatoria di Teheran è apparsa come un rifiuto sostanziale. Le conseguenze sono evidenti. L’inasprimento delle sanzioni ha colpito l’economia iraniana in modo sistemico, riducendo le entrate petrolifere e aggravando le tensioni interne. Al tempo stesso, la percezione di una minaccia crescente ha alimentato un clima regionale sempre più instabile, con il rischio costante di incidenti o escalation indirette. L’errore di fondo di Teheran è stato di natura psicologica prima ancora che politica: aver trattato Donald Trump come una variante più rumorosa di presidenti precedenti, senza comprendere che il suo margine di tolleranza verso negoziati inconcludenti è prossimo allo zero. In altre parole, l’Iran ha giocato una partita di logoramento contro un avversario che preferisce le mosse drastiche.

Oggi lo scenario appare segnato da una polarizzazione più netta. Le occasioni di compromesso si sono ridotte, mentre la soglia di rischio si è abbassata. In un contesto regionale già attraversato da conflitti latenti e rivalità strategiche, la combinazione tra ambizioni nucleari iraniane e approccio massimalista statunitense ha creato una miscela altamente instabile. La lezione geopolitica è chiara: nei rapporti internazionali non basta conoscere la forza dell’avversario, occorre comprenderne la mentalità. Teheran ha letto Washington con le lenti del passato. Ma il passato, questa volta, non era più un parametro affidabile.

Continua a leggereRiduci

«Non sarà una guerra lampo», ha dichiarato il ministro degli Esteri informando la stampa sugli sviluppi dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran.

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)