In Italia dieci milioni di aspiranti poeti ma nessuno legge più Leopardi e Omero

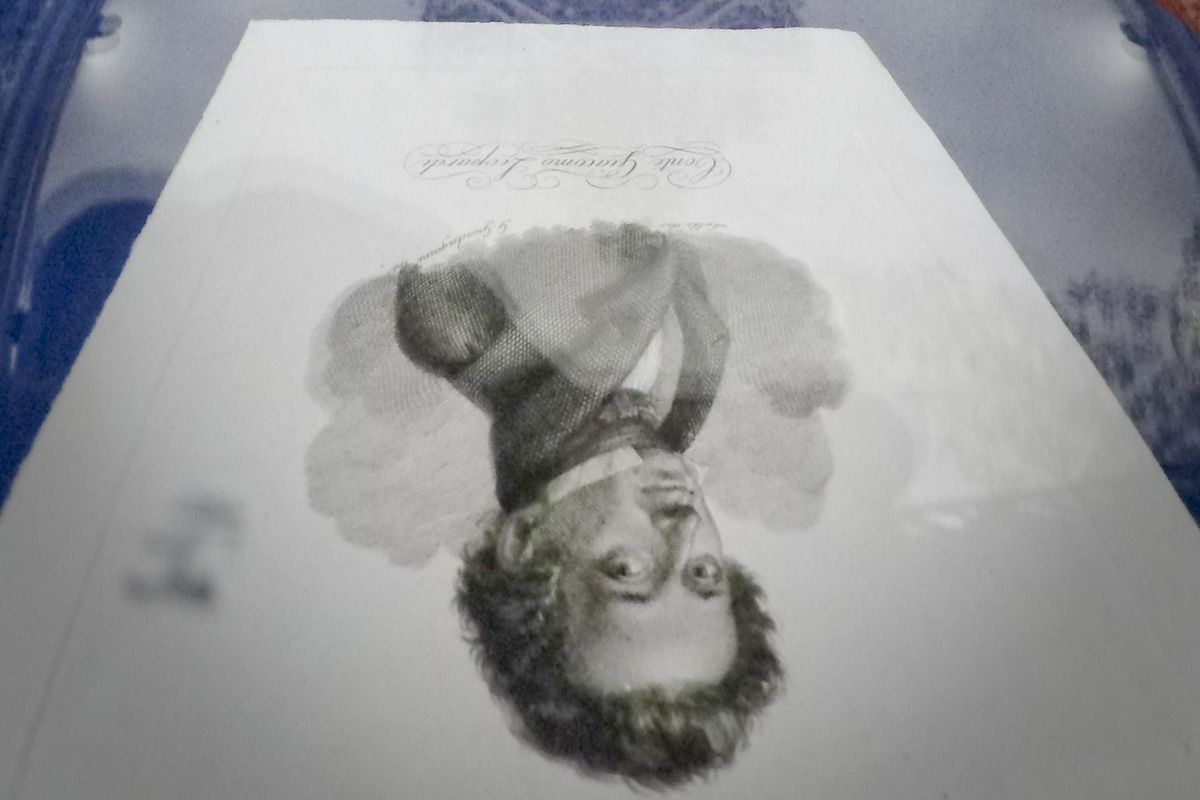

La poesia è morta? Viva la poesia. Sono decenni che si discute della poesia, la più antica arte della storia dell'umanità, se cioè sia in agonia, se sia un relitto del passato o se, invece, stia rinascendo. E, in fondo, questa possibile ricomparsa è rappresentata dalla festa di oggi, decisa dall'Unesco nel 1999 . Sono quasi vent'anni che si celebra questo evento ma pochi se ne sono accorti, a parte gli addetti ai lavori: poeti, forse le librerie, forse alcuni critici, forse piccole case editrici che pubblicano raccolte di liriche, quasi tutte a pagamento. Quest'anno però il Comune di Roma, nonostante i giganteschi problemi che dovrebbe affrontare, si è ricordato di fare affiggere un manifesto per la Giornata mondiale della poesia dedicata quest'anno ai 200 anni dell'Infinito di Giacomo Leopardi. Ma per tutti gli altri il 21 marzo è una data troppo affollata di eventi da ricordare: primo giorno di primavera, anniversario della nascita di Alda Merini, la poetessa dei Navigli, che tutti ora riscoprono, dopo averla considerata, quando era in vita, solo «una matta che scrive delle buone poesie». In più nella stessa giornata vengono celebrate tantissime altre manifestazioni e ricorrenze religiose. In realtà, l'iniziativa dell'Unesco ha un grande valore: quella cioè di celebrare, ricordare, riflettere sull'arte più antica dell'uomo.

Anche Emmanuele Emanuele, un mecenate della cultura italiana (che dal 2006 promuove una manifestazione, Ritratti di poesia, al Tempio di Adriano a Roma), sostiene che «la componente poetica è essenziale nella vita degli esseri umani, ma continua a essere considerata la cenerentola delle arti, a differenza del cinema, del teatro, delle arti visive, della musica, della danza, della narrativa e saggistica. Eppure la poesia non ha bisogno di niente, di nessuno strumento e riuscirà a sopravvivere anche nel mondo digitale perché attinge solo al mondo dei sentimenti». Il professore è però indignato con i media perché la manifestazione romana, in 13 anni, è cresciuta moltissimo, è riuscita a coinvolgere migliaia di poeti, in Italia e all'estero (quest'anno è stata premiata anche la poetessa sudafricana Tania Haberland), ma i media ne hanno parlato pochissimo. «Questo tipo di accoglienza rientra», commenta amaramente Emanuele, «nella congiura del silenzio, nel considerare cioè la poesia un prodotto letterario marginale».

In realtà, la poesia, prima ancora della crisi generale della carta stampata, ha sofferto più di tutte le arti . Un tempo si diceva che l'Italia era anche il Paese dei poeti perché oltre 10 milioni di donne e uomini scrivevano versi e di questi oltre 3 milioni «poetavano» con una certa frequenza, pubblicando raccolte (quasi sempre a pagamento) e su periodici locali. È per questa ragione (l'esistenza cioè di un mercato di potenziali poeti) che è sorto un settore editoriale fatto di microscopiche imprese artigianali che producono libri e libretti con raccolte di liriche. Accanto a questa «industria» editoriale (oggi però in crisi per la concorrenza della rete, dove numerosi editori garantiscono, a prezzi stracciati, anche qualche centinaio di copie cartacee per l'autore committente) si è alimentata una «fabbrica» di premi, con diplomi e onorificenze, che gratificano i poeti. Anche questi sono, ovviamente, a pagamento, diretto o mascherato. Gli organizzatori cioè vengono retribuiti dai candidati in varie forme (contributi per l'iscrizione ai concorsi, pubblicazione dell'opera e così via ). Poi vi sono i finanziamenti diretti degli enti locali, regionali e degli sponsor privati, con la pubblicità e l'utilizzazione delle amicizie politiche .

Ogni anno nel nostro Paese si organizzano centinaia di manifestazioni strettamente collegate alla poesia. Sino a due o tre anni fa se ne contavano almeno 2.000, con un giro di affari ragguardevole. Discutibile la qualità di queste rassegne e concorsi poetici (compresi il Camaiore, il Viareggio ,il sardo Dessi, l'Inedito di Torino, l'Europa in versi, Scrivere donna, Città di Castello). Tutto questo conferma l'opinione del poeta Giuseppe Conte, espressa qualche tempo fa: «La poesia negli ultimi 40 anni ha perso lo status che aveva ai tempi di Ungaretti, Pasolini o Sanguineti… È considerata un semplice ornamento, una ciliegina sulla torta. Bisognerebbe invece ritrovare i grandi archetipi riportando il mito nella contemporaneità. Non posso accettare che l'uomo sia considerato a una sola dimensione: per me la poesia è una forma di resistenza spirituale».

Una «resistenza spirituale» che si manifesta in forme sempre più clandestine, visto che da qualche tempo le case editrici, a cominciare dalle piccole, tendono a chiudere i battenti o per lo meno a cancellare silenziosamente le collane di poesie. La conferma la si riscontra anche nelle librerie, dove gli scaffali un tempo riservati ai poeti ora non esistono più. Eppure, nonostante questa profonda crisi, non mancano nelle università gli studi, gli approfondimenti sull'evoluzione della poesia .Un attento analista, Paolo Giovannetti (docente di letteratura italiana alla Sapienza di Roma), afferma che questo genere letterario «è capace di resistere e rinnovarsi». E aggiunge, nel saggio La poesia italiana degli anni Duemila (Carocci): «La poesia assolve compiti forse cruciali : ricordarci la fragilità dell'esperienza estetica e, insieme, reclamare lettori che sappiano entrare nei testi con strumenti diversi da quelli che la tradizione (anche del Novecento ) ci ha lasciato in eredità». Questo passo richiama il modo come viene insegnata ancora oggi nelle scuole la poesia, anche quella dei classici, che spesso si vanno ricordando da adulti con tristezza e noia, quasi mai con il desiderio di ritornare a leggerli.

La poesia dunque scomparsa nelle librerie e dalle case editrici continua a vivere nelle analisi degli studiosi e ad essere utilizzata dalle categorie più diverse di cittadini, più dalle donne che dagli uomini (secondo un'indagine recente di Ibs.it: il 54 % le prime e il 46% i secondi). La utilizzano professionisti, imprenditori, impiegati, operai ,gente dello spettacolo, pubblicitari e operatori dei settori più disparati.

Vorremmo chiudere con una classifica di vendita dell'ultimo anno di cui si conoscono i dati (marzo 2017-marzo 2018) per gli acquisti online e nelle librerie che ancora ordinano titoli di poesia. Le sorprese sono molte. Al primo posto non troviamo nomi stranieri o conosciutissimi, bensì Sandro Penna (l'anno scorso ricorreva il quarantennale della morte); al secondo il venticinquenne Francesco Sole (sconosciuto ai critici letterari), youtuber e influencer; al terzo posto il poeta indocanadese Rupi Kaur; al quarto Wislawa Szymborska, polacca, premio Nobel, seguita da Ludovico Ariosto con l'Orlando furioso, da Franco Arminio, Gio Evan, Charles Bukowski (Sull'amore), Giorgio Caproni e (incredibilmente ) da Antonio Socci (Amor perduto- L'Inferno di Dante per i contemporanei), che riesce a superare persino il premio Nobel Eugenio Montale (Ossi di seppia). Sapete quale posto occupa Giacomo Leopardi in questa classifica? Il 19°. E l'ultima posizione (la 20ª) è presidiata dal padre di tutti i poeti, Omero, con l'Odissea. Siamo dunque dello stesso parere di un altro notissimo studioso di poesia, Pier Vincenzo Mengaldo, che in un saggio appena pubblicato da Carocci, Com'è la poesia),cita Emmanuel Kant per condividerne la filosofia: «La poesia è l'arte di dare a un libero gioco dell'immaginazione il carattere di un compito dell'intelletto».